昨夜は赤坂、今夜は再び大宮・・、長男を風呂に入れている時間が無い・・・。

さて本日は久しぶりに南画の世界。

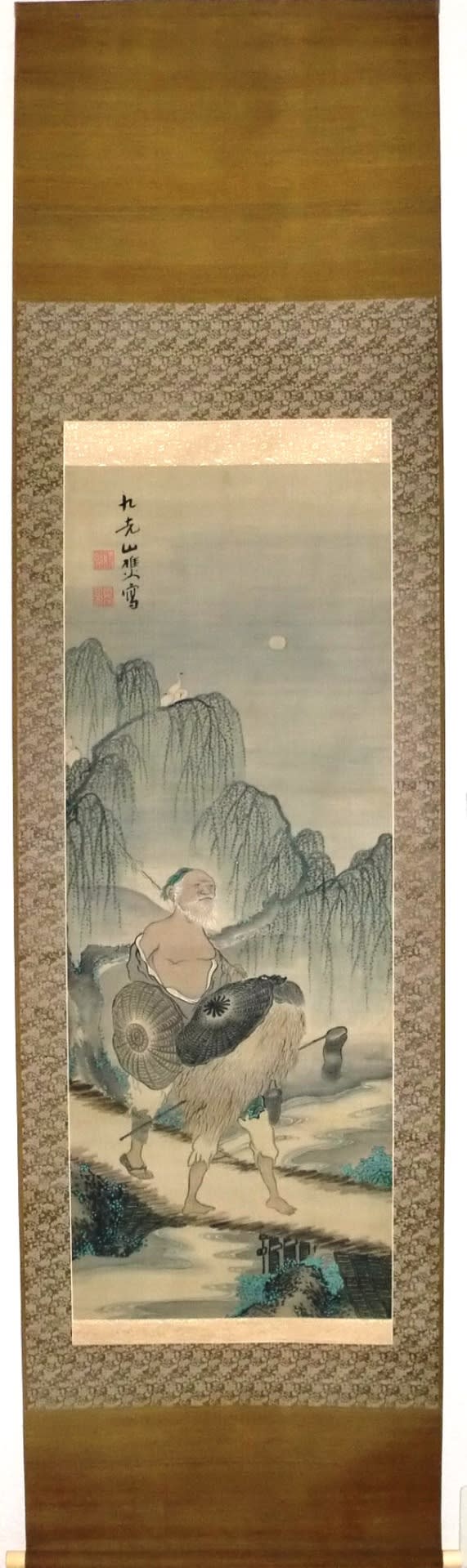

釧雲泉、桑山玉洲、そして菅井梅関・・・、贋作多い南画家の作品はまるで迷路のようです。菅井梅関の作品もなんだかんだと四作品目となりました。

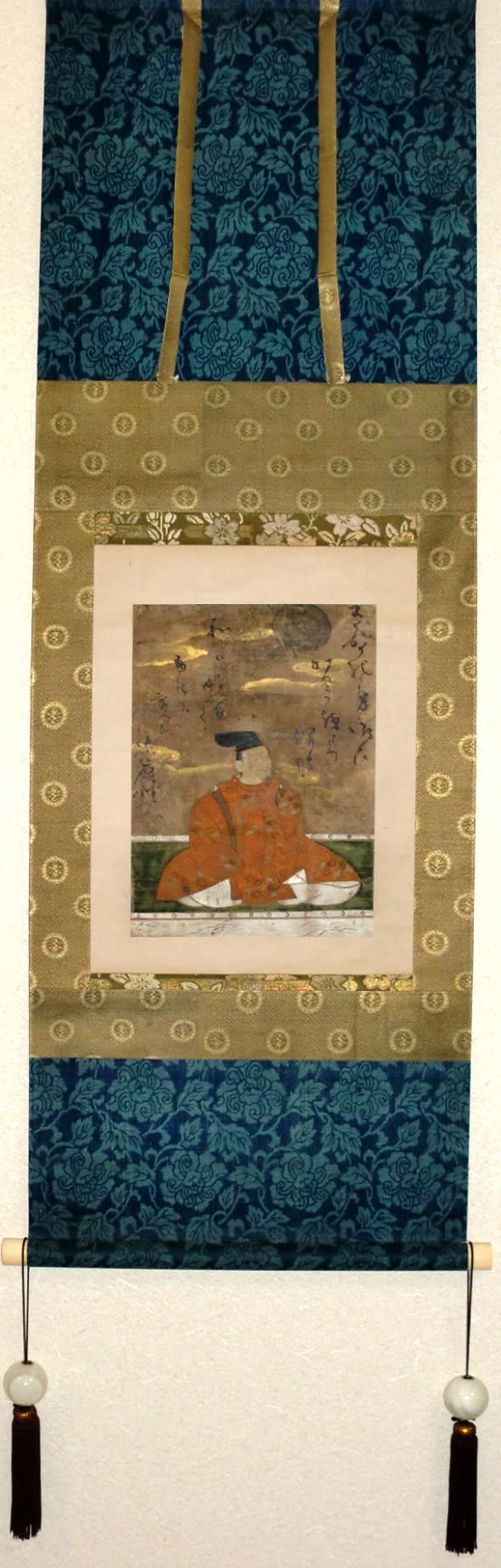

冬景獨釣図 菅井梅関筆 その4

絹本水墨淡彩軸装 軸先象牙 合箱

全体サイズ:縦2230*横692 画サイズ:縦1340*横555

![]()

魑魅魍魎たる南画の世界、江戸期から第2次世界大戦後までの贋作横行の時代、まさしく贋作は貧しさの象徴のようです。

![]()

作品の題名は仮題です。

![]()

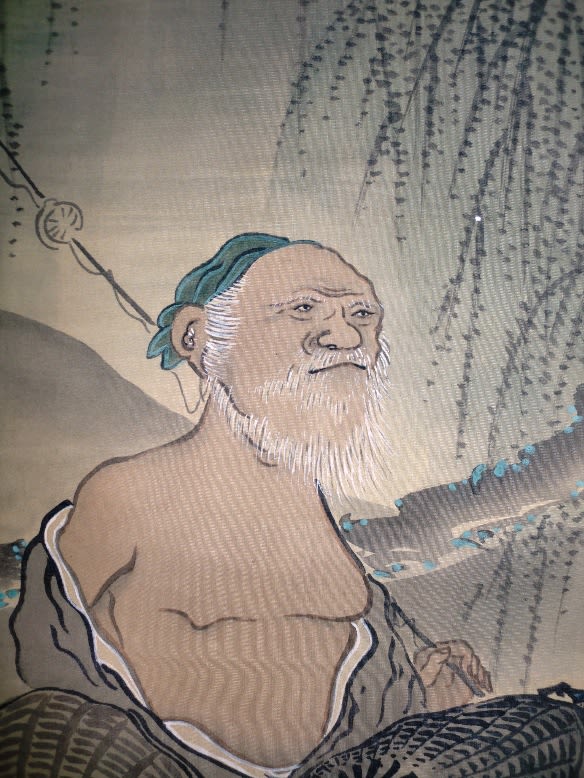

郷里を思い起こさせる雰囲気があります。

![]()

木々の描き方がうまいですね。

![]()

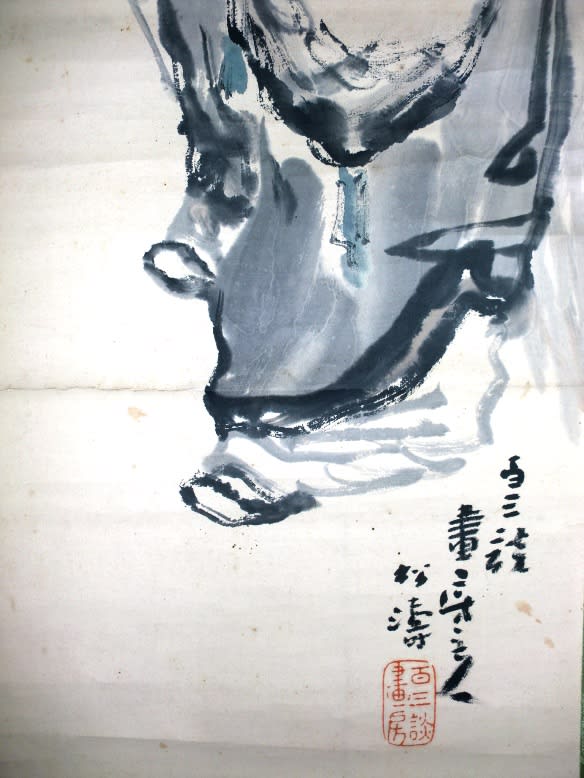

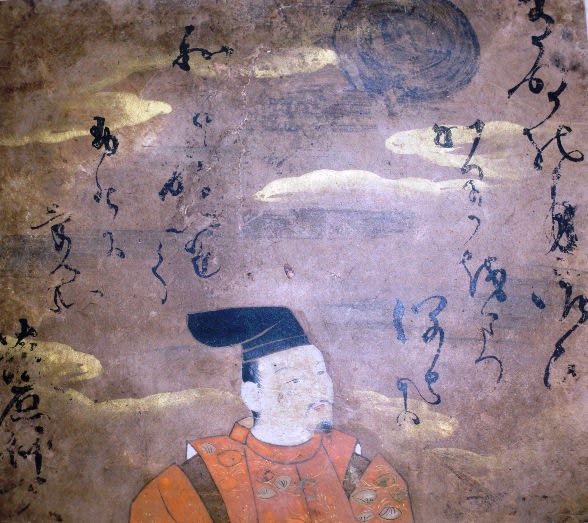

印章は「菅井之印」の朱文白方印と「梅関之印」の白文朱方印の累印が押印されています。

![]()

![]()

作品をどこまで愉しめるか、そこがキーポイントですね。

さて本日は久しぶりに南画の世界。

釧雲泉、桑山玉洲、そして菅井梅関・・・、贋作多い南画家の作品はまるで迷路のようです。菅井梅関の作品もなんだかんだと四作品目となりました。

冬景獨釣図 菅井梅関筆 その4

絹本水墨淡彩軸装 軸先象牙 合箱

全体サイズ:縦2230*横692 画サイズ:縦1340*横555

魑魅魍魎たる南画の世界、江戸期から第2次世界大戦後までの贋作横行の時代、まさしく贋作は貧しさの象徴のようです。

作品の題名は仮題です。

郷里を思い起こさせる雰囲気があります。

木々の描き方がうまいですね。

印章は「菅井之印」の朱文白方印と「梅関之印」の白文朱方印の累印が押印されています。

作品をどこまで愉しめるか、そこがキーポイントですね。

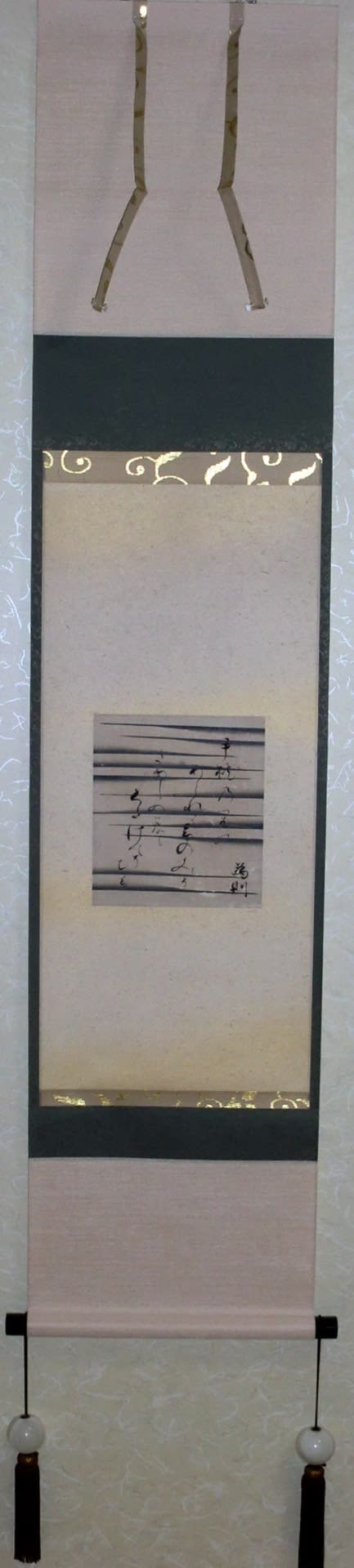

福田豊四郎のこのたびの作品は如何?

福田豊四郎のこのたびの作品は如何?