俗に言う明末赤絵の作品群は好きな作品のひとつです。自由闊達な絵付が魅力ですが、基本的に日本人好みというか日本向けに製作されていますので日本人の感性にあるものです。中国人は清朝の官窯の流麗な作品を好みますので、まずこの作品群には中国人は興味を持ちません。よって、値段はお手頃・・。

本日は薬味入れにお手頃な器です。

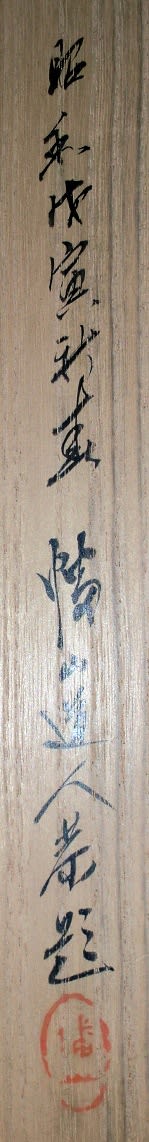

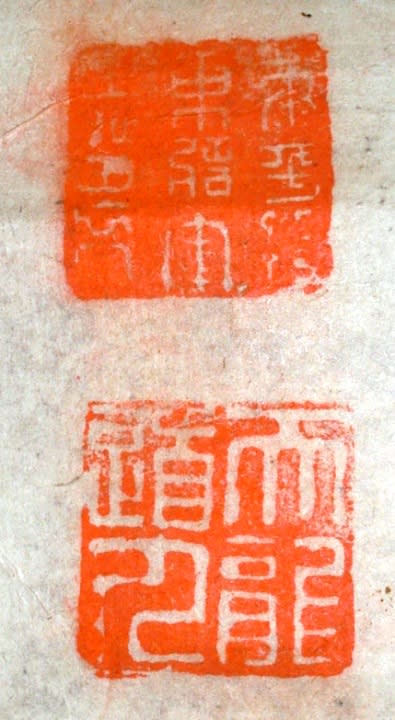

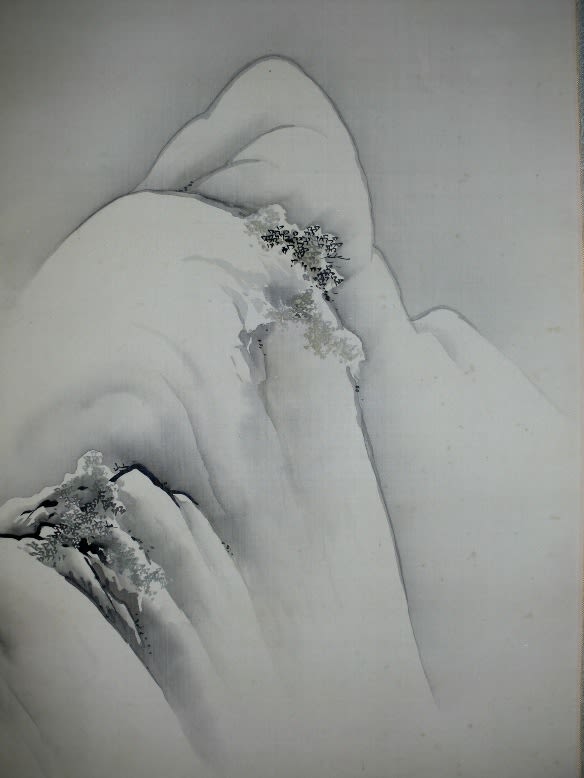

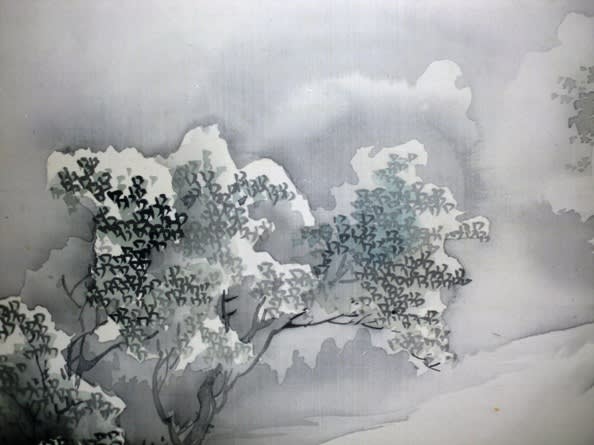

花鳥紋赤絵八角香合 明末〜清朝

合箱

口径95*高さ70*高台径55

![]()

香合と称するにはやや大き目で合子(身とふたとが合う物の意:ふた付きの小さい容器。香合・化粧品入れなどに用いたもので、合器(ごき)。ごうすと称する)と称すべきかもしれません。

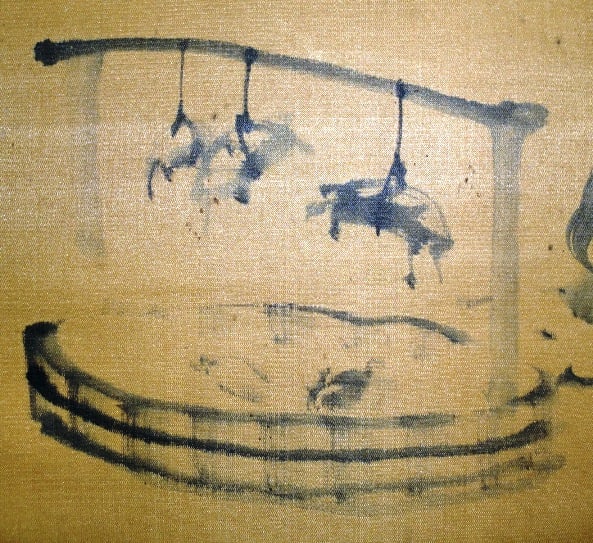

本作品は明時代末期、中国福建省南部の漳州窯で焼かれた呉須赤絵で、欧米ではスワトウ・ウェアと呼ばれている作品のひとつでしょう。日本からの注文で作られたものかもしれません。

![]()

明末の作か、もしかしたら清朝まで時代が下がる可能性はありますが、非常に出来の良い作品です。手作り感の良く出た作品で、前の所蔵者もそれなりに評価してしっかりとした箱をあつらえています。

![]()

この手の作品は数多く模倣されていますが、やはり時代のあるものがいいですね。どうしてこの手の作品で、京焼や現代陶工の作品を日常に用いるのか理解に苦しみます。時代は多少新しくても、それなりに古くて味のあるものはたくさん市場に出回っています。数千円で購入できますので、朱肉入れや宝石入れ、それこそ香合として用いると面白いと思います。

さて本作品の製作年代や如何?? ま〜、たいした問題ではないでしょう。普段使いの薬味入れにもいいかもしれません。

この手と同じ香合が下記の作品です。

呉須赤絵牡丹香合(ごすあかえぼたんこうごう)

高5.0 径6.0 底径4.2

東京国立博物館所蔵

![]()

「現存する香合の優品は中国物が圧倒的に多い。これをその定評のあるものという意味で型物香合と呼んできた。安政2年刊行『型物香合相撲番付』によればこの香合は前頭上位に位取りされた人気の高い香合である。四方入隅の形に乳白色の釉を掛け,華やかな赤絵をのせる。茶席における紅一点の働きをなし,その人気の高さもうなづける。」と説明されています。

ん? 「東京国立博物館所蔵」?? 気にしない、気にしない。模倣品でも味のあるものを探せばいい。

本日は薬味入れにお手頃な器です。

花鳥紋赤絵八角香合 明末〜清朝

合箱

口径95*高さ70*高台径55

香合と称するにはやや大き目で合子(身とふたとが合う物の意:ふた付きの小さい容器。香合・化粧品入れなどに用いたもので、合器(ごき)。ごうすと称する)と称すべきかもしれません。

本作品は明時代末期、中国福建省南部の漳州窯で焼かれた呉須赤絵で、欧米ではスワトウ・ウェアと呼ばれている作品のひとつでしょう。日本からの注文で作られたものかもしれません。

明末の作か、もしかしたら清朝まで時代が下がる可能性はありますが、非常に出来の良い作品です。手作り感の良く出た作品で、前の所蔵者もそれなりに評価してしっかりとした箱をあつらえています。

この手の作品は数多く模倣されていますが、やはり時代のあるものがいいですね。どうしてこの手の作品で、京焼や現代陶工の作品を日常に用いるのか理解に苦しみます。時代は多少新しくても、それなりに古くて味のあるものはたくさん市場に出回っています。数千円で購入できますので、朱肉入れや宝石入れ、それこそ香合として用いると面白いと思います。

さて本作品の製作年代や如何?? ま〜、たいした問題ではないでしょう。普段使いの薬味入れにもいいかもしれません。

この手と同じ香合が下記の作品です。

呉須赤絵牡丹香合(ごすあかえぼたんこうごう)

高5.0 径6.0 底径4.2

東京国立博物館所蔵

「現存する香合の優品は中国物が圧倒的に多い。これをその定評のあるものという意味で型物香合と呼んできた。安政2年刊行『型物香合相撲番付』によればこの香合は前頭上位に位取りされた人気の高い香合である。四方入隅の形に乳白色の釉を掛け,華やかな赤絵をのせる。茶席における紅一点の働きをなし,その人気の高さもうなづける。」と説明されています。

ん? 「東京国立博物館所蔵」?? 気にしない、気にしない。模倣品でも味のあるものを探せばいい。

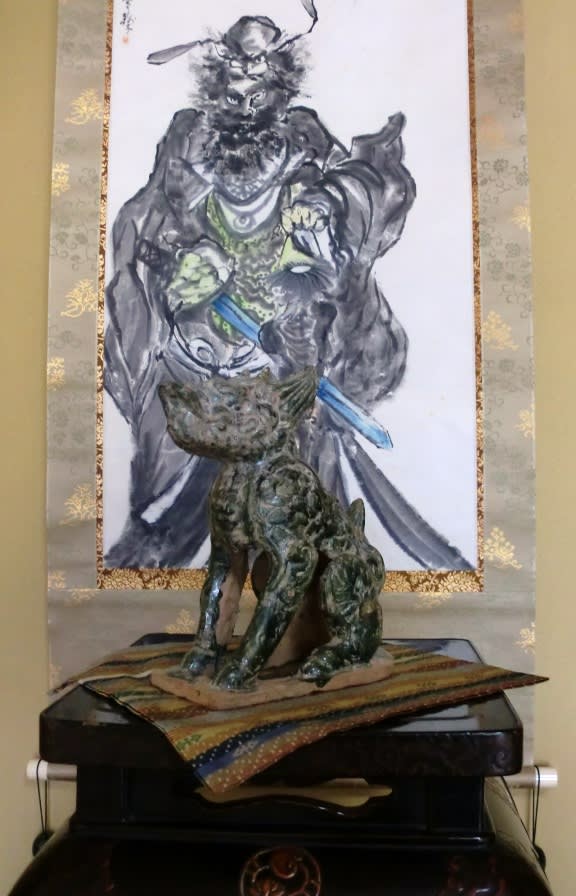

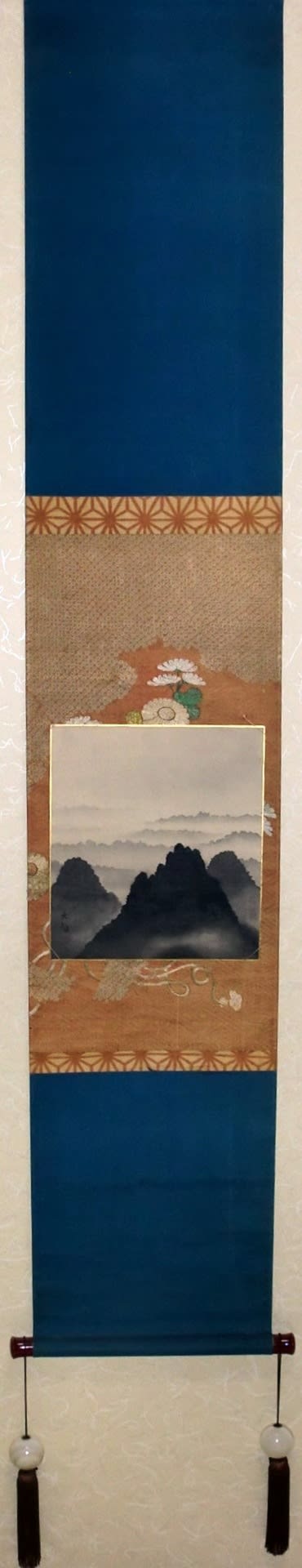

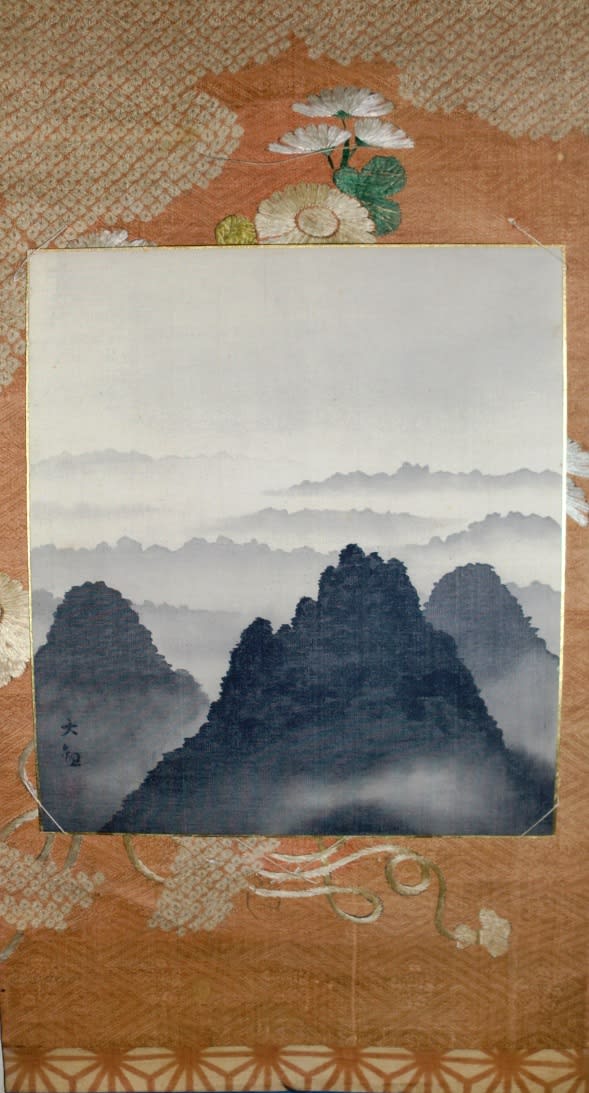

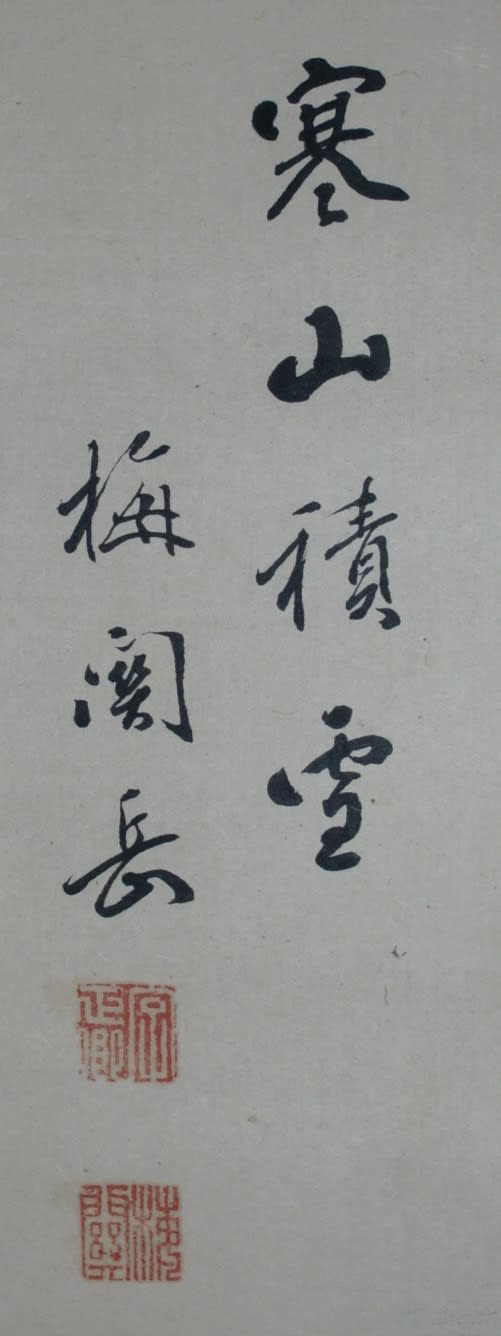

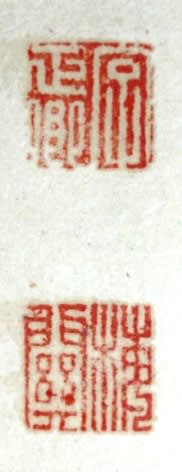

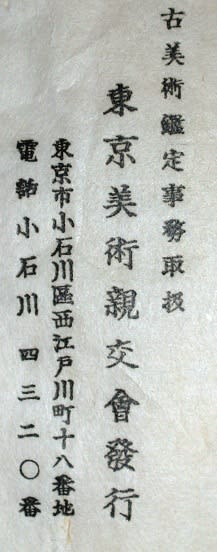

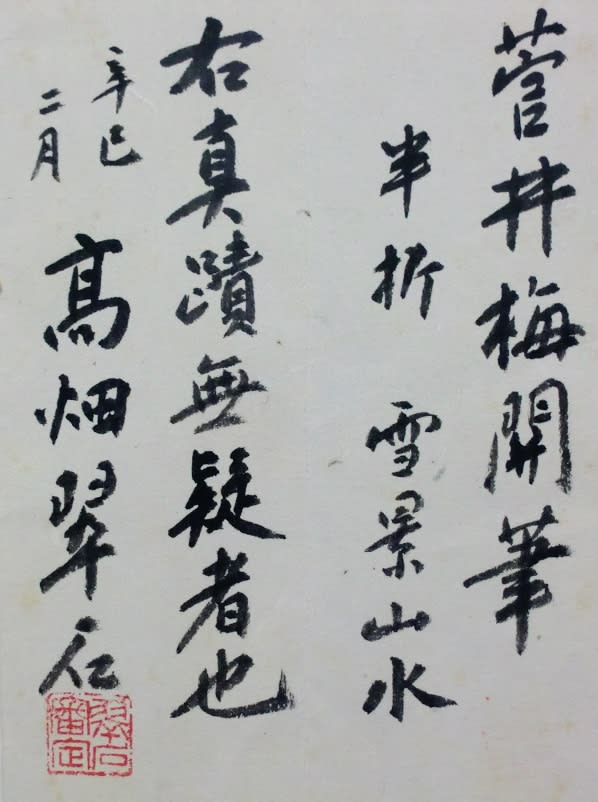

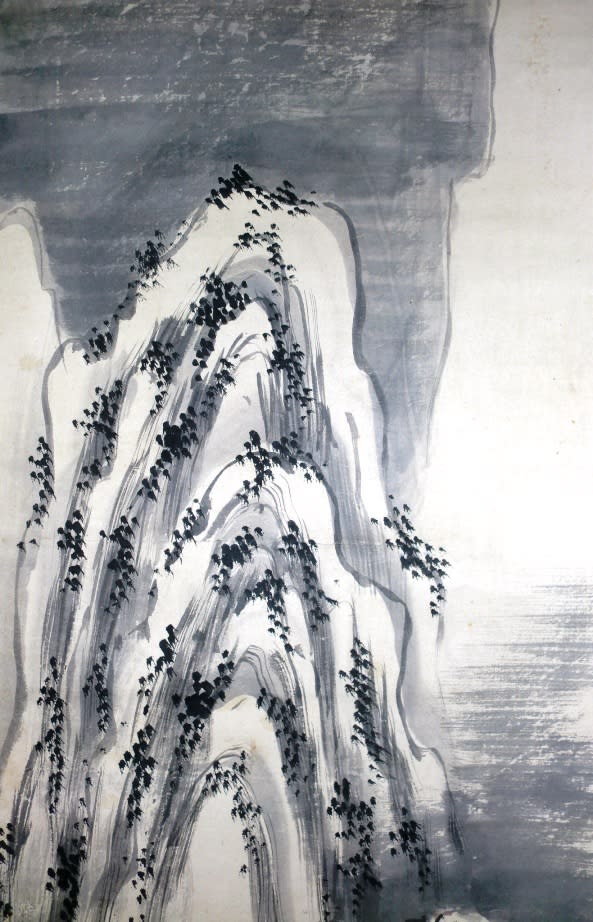

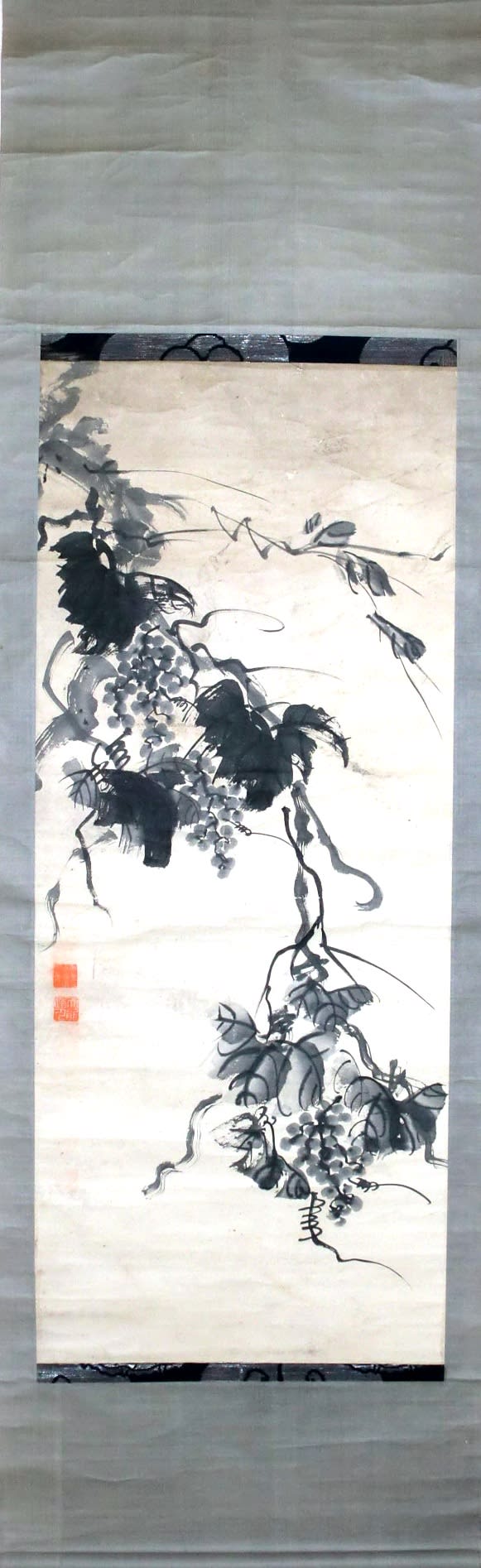

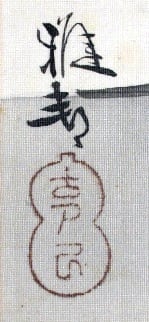

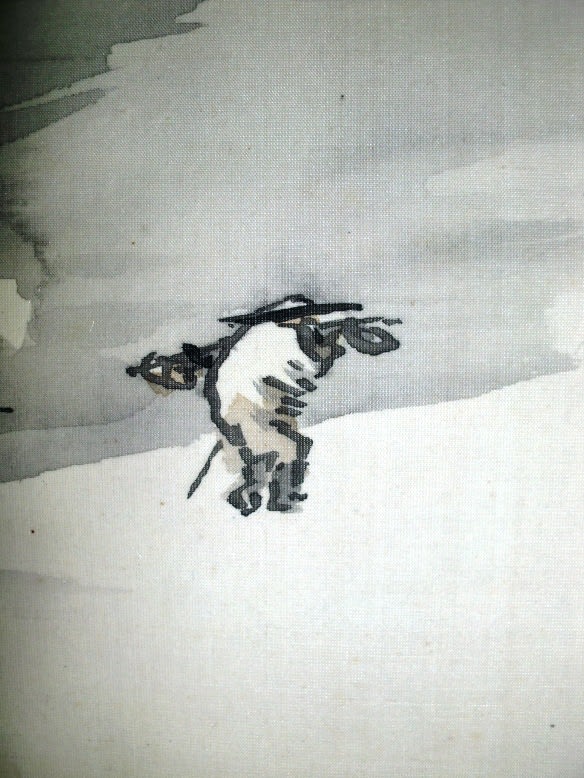

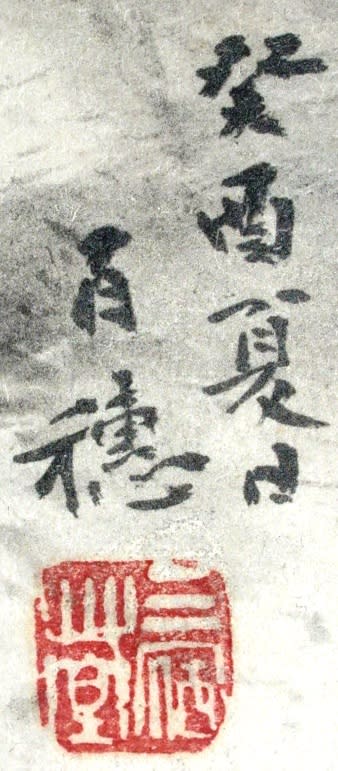

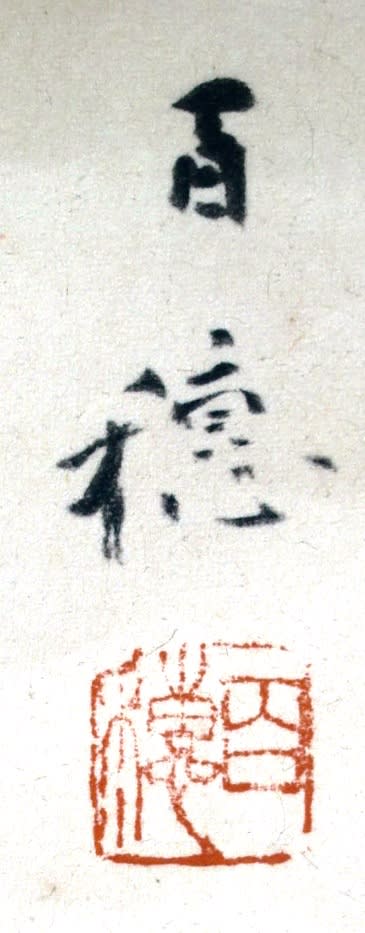

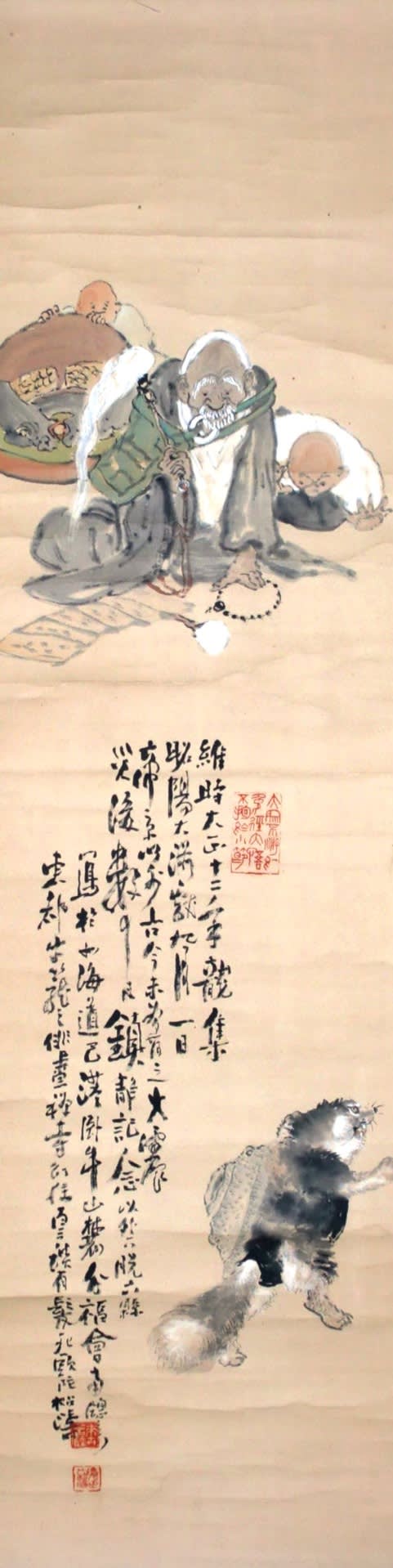

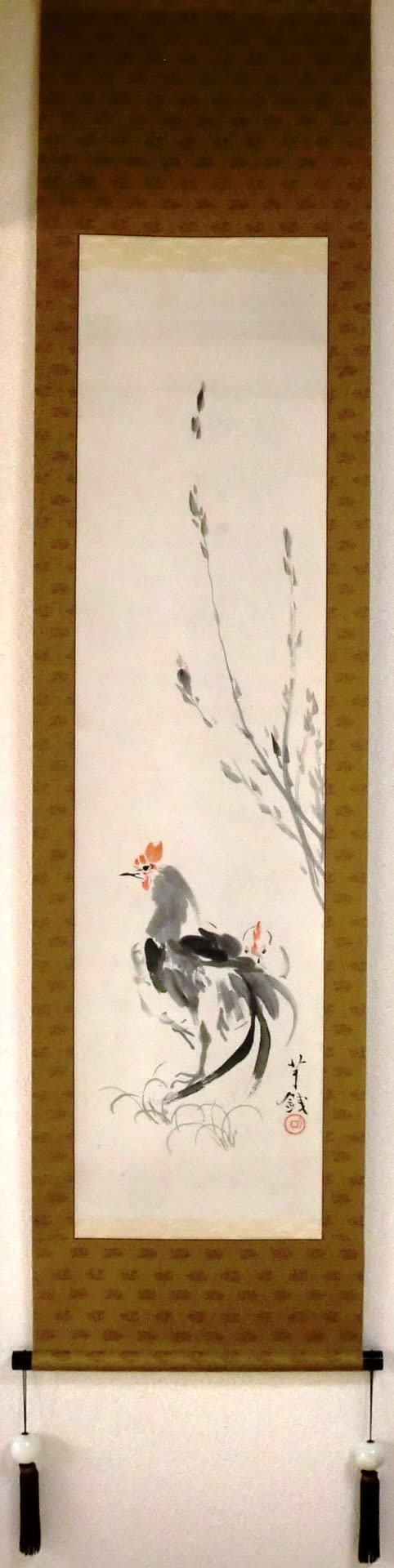

の掛け軸の作品です。掛け軸は真贋を云々するのも馬鹿馬鹿しいくらい値段が安くなりましたが、そこはそれ真贋は別物できちんとしなくてはいけませんね。

の掛け軸の作品です。掛け軸は真贋を云々するのも馬鹿馬鹿しいくらい値段が安くなりましたが、そこはそれ真贋は別物できちんとしなくてはいけませんね。

大正期の頃の錦染付七寸皿、私が修理中・・。

大正期の頃の錦染付七寸皿、私が修理中・・。