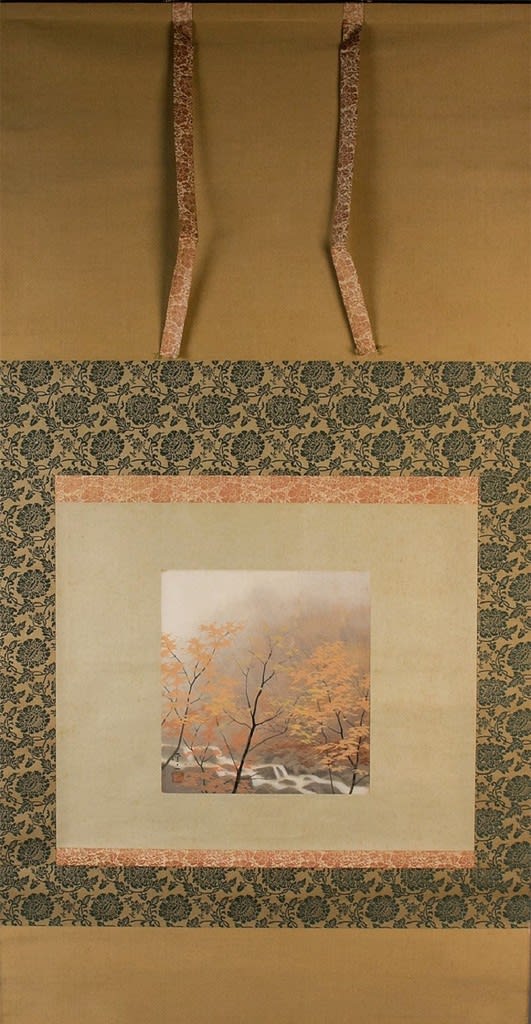

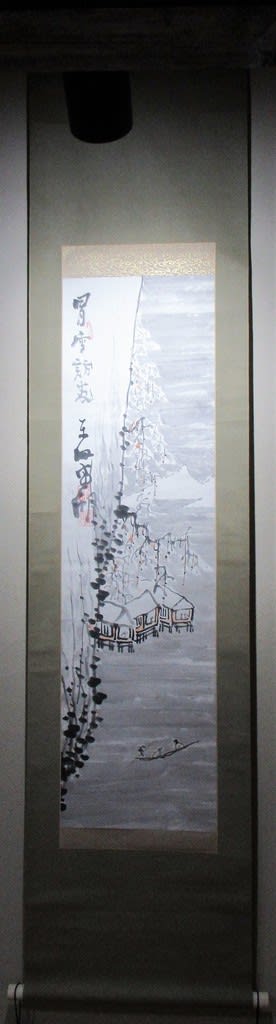

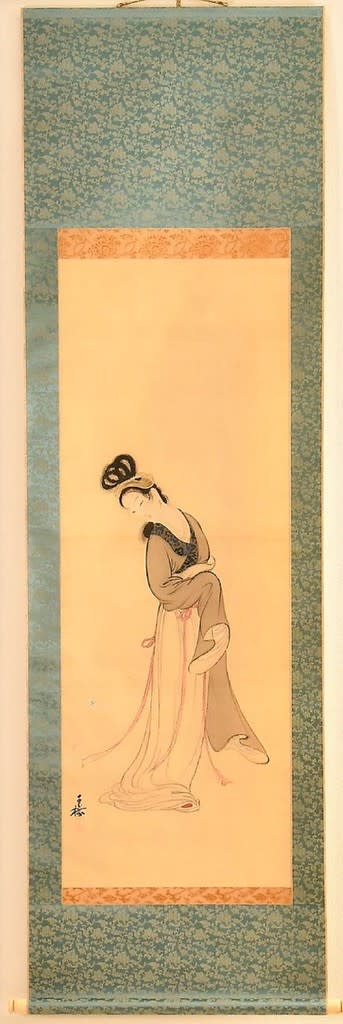

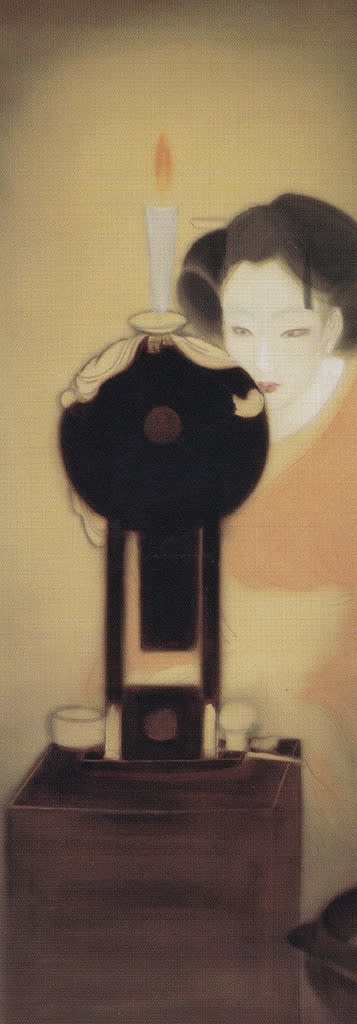

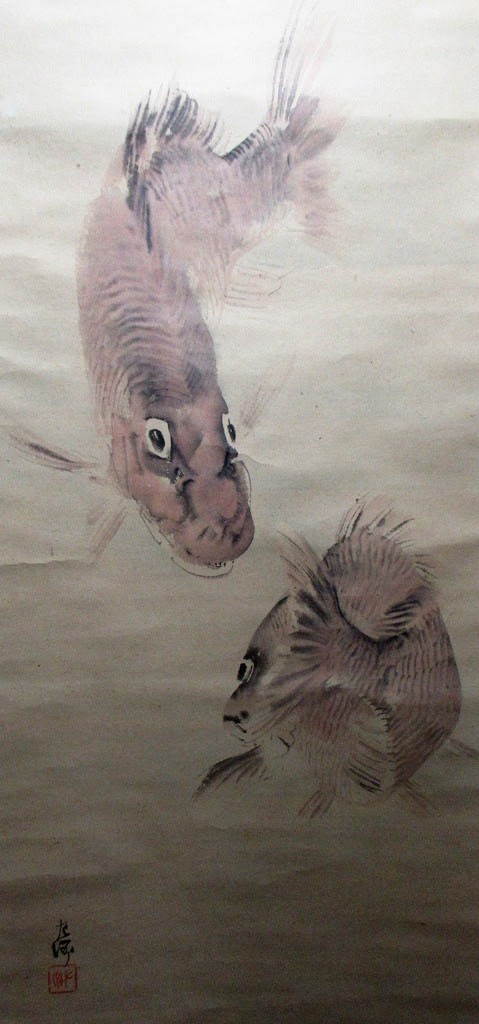

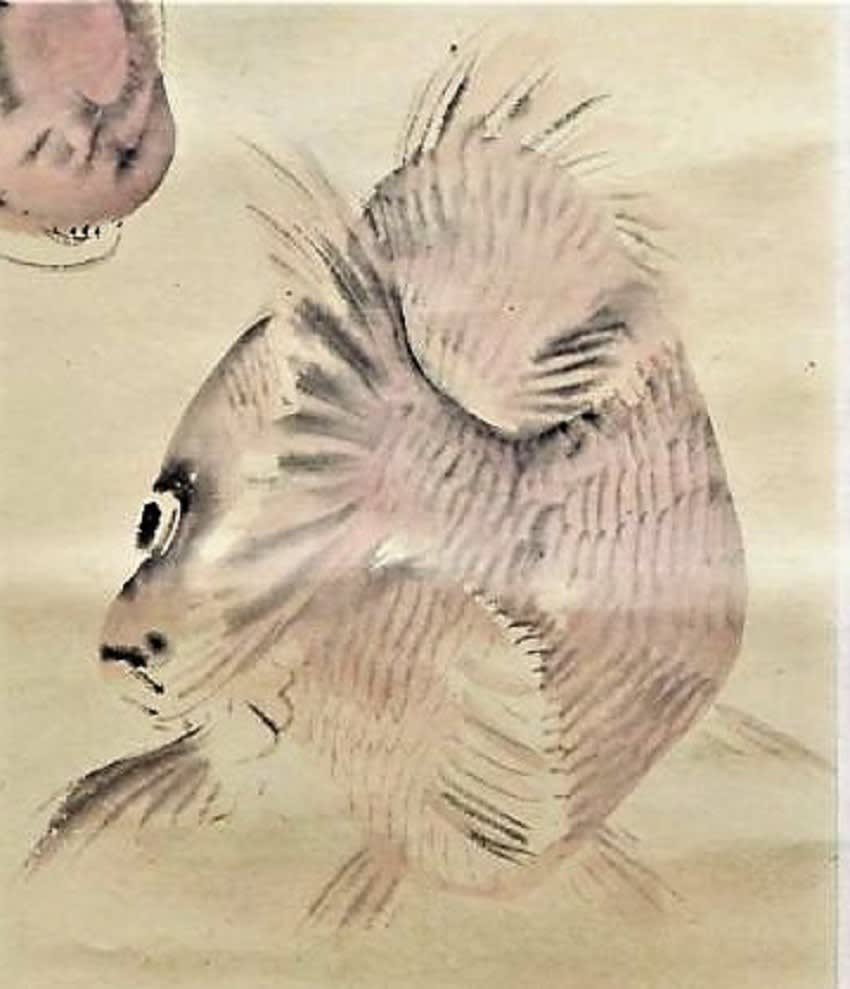

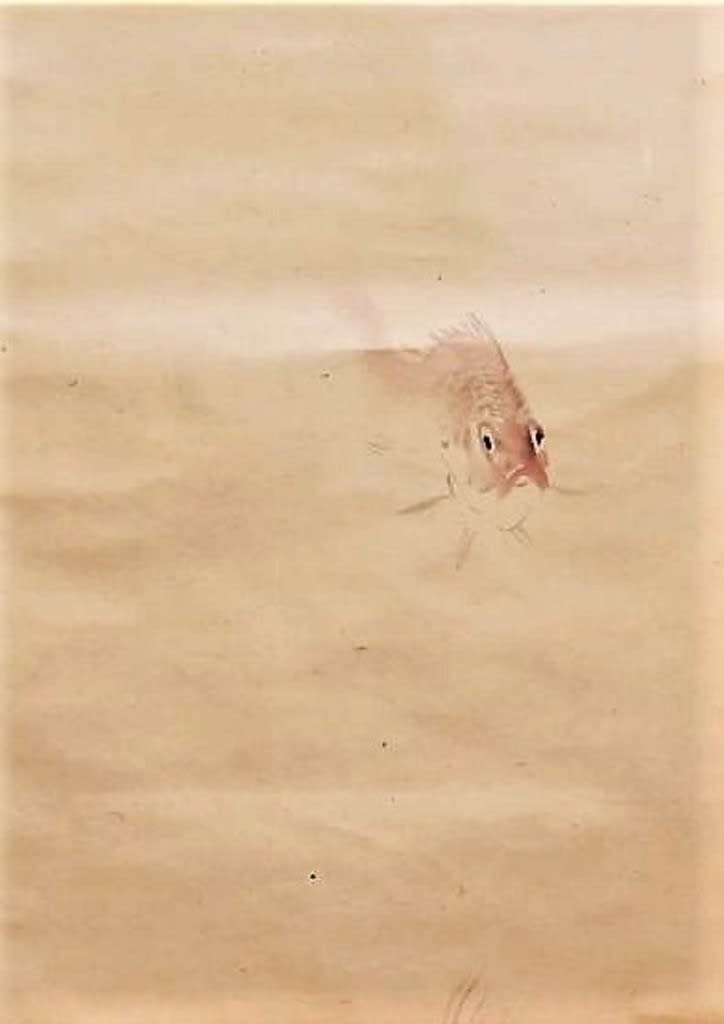

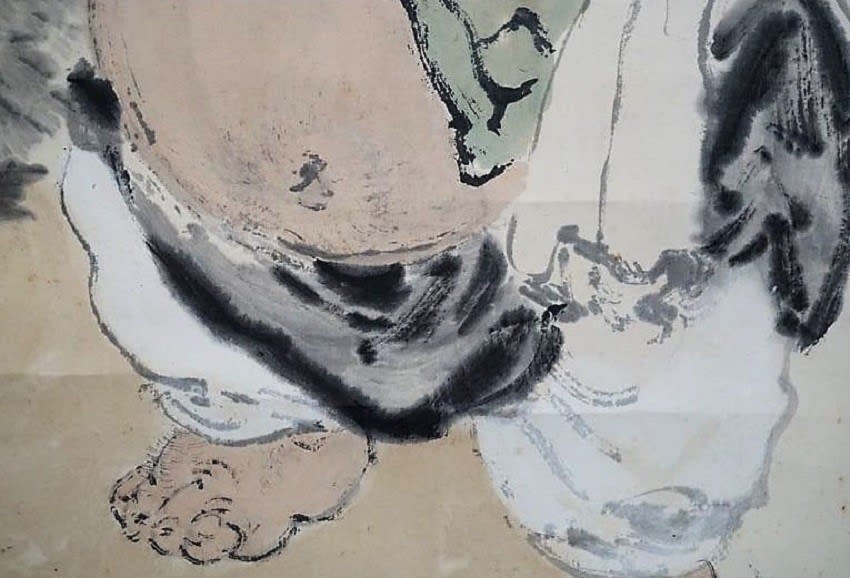

おそらく福田豊四郎がよく描いた十和田湖の風景だろうと推察されます。福田豊四郎は郷里に近い十和田湖を題材とした作品を長きに渉って描き続けています。

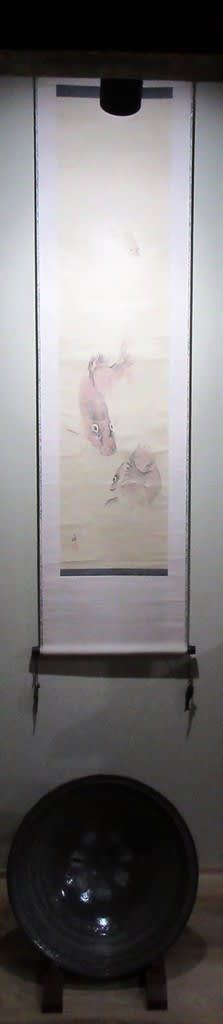

山湖秋 福田豊四郎筆 その87

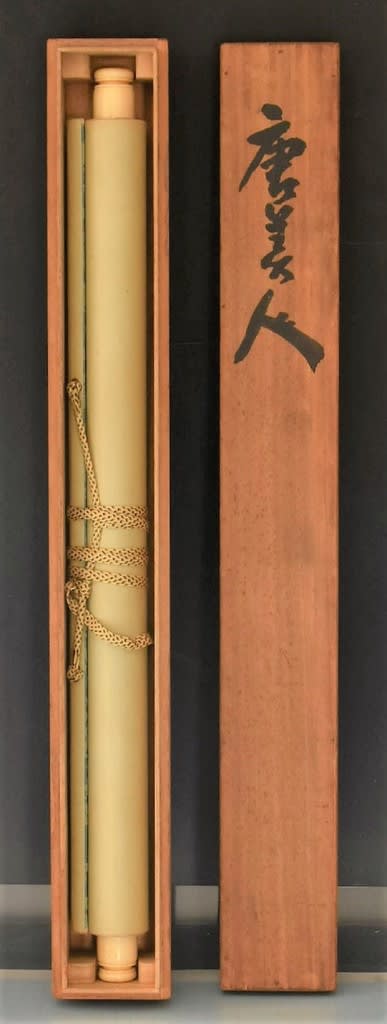

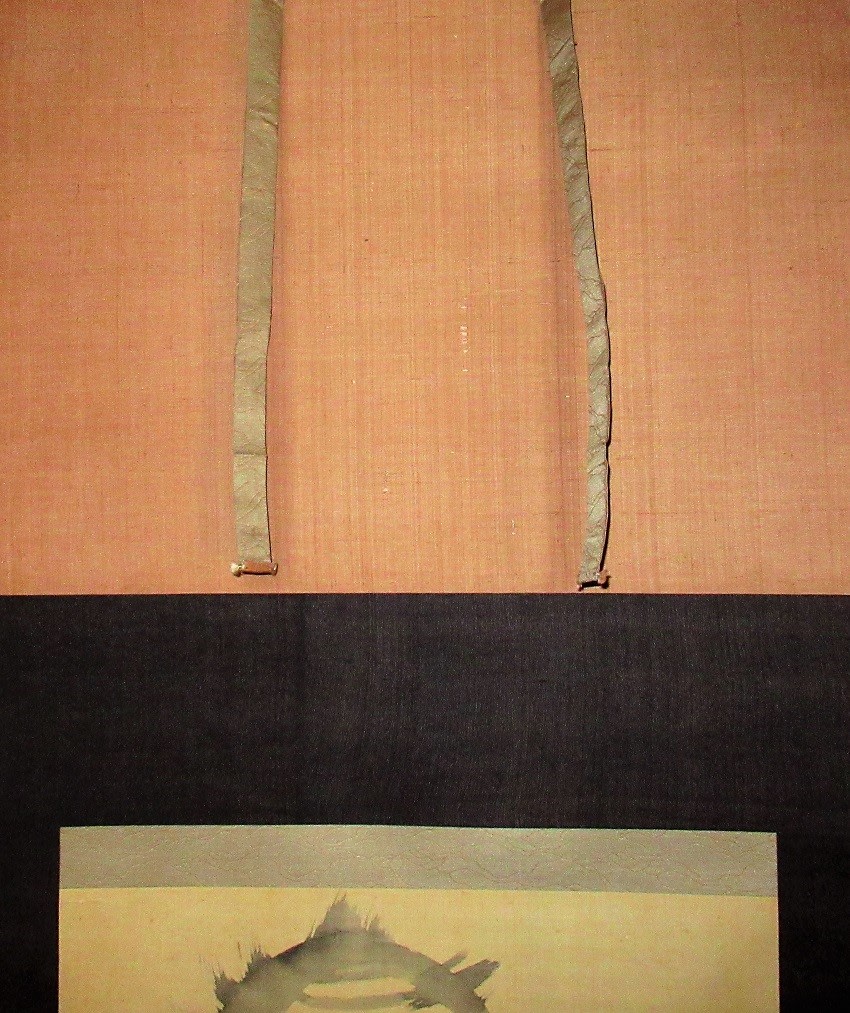

絹本水墨淡彩軸装 軸先象牙 共箱二重箱

全体サイズ:縦*横 画サイズ:縦*横

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

2018年8月秋田県大館市三浦堂より12万円にて購入。落款より作品は昭和15年頃、箱書は昭和18年頃と推測されます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

デフォルメされた樹木からこれから福田豊四郎の作品が抽象的になることがうかがえる作風となっています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この当時以前の福田豊四郎の作品が好きだという方とこれ以後の抽象的にデフォルメされた作風が好きだという方に福田豊四郎のファンは二分されるようですが、基本的に当方は郷土を愛する福田豊四郎のノスタルジックな作風が好きなので両方に触手を伸ばしています。

*抽象的なデフォルメされた作品は数が少なくいようで入手が困難ですが、それ以前の作品はインタネットオークションなどで作品が掘り起こされ数多くの作品が市場に出回りました。ただし現在はそれらの作品も市場では品薄になってきているように感じます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

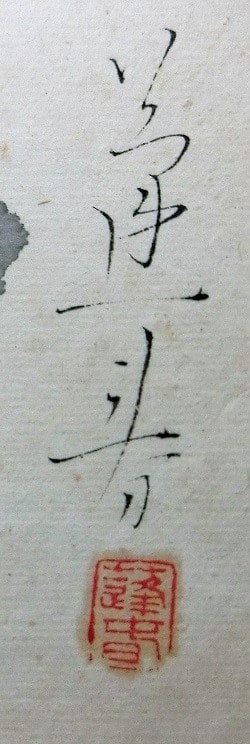

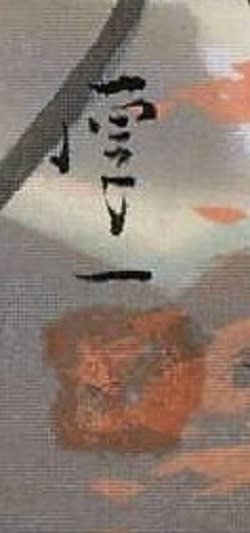

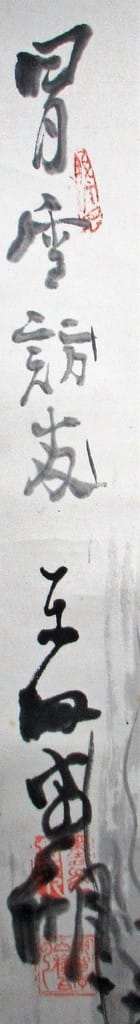

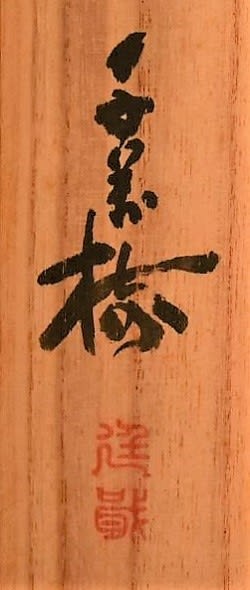

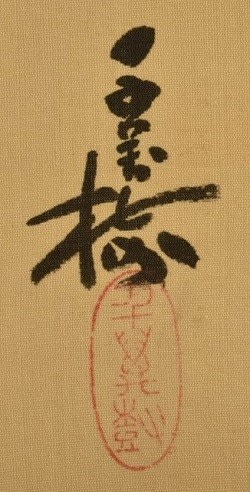

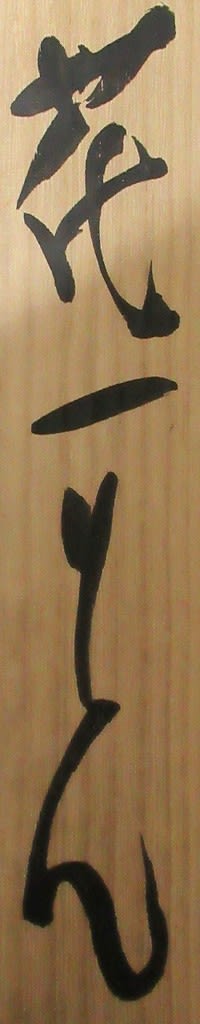

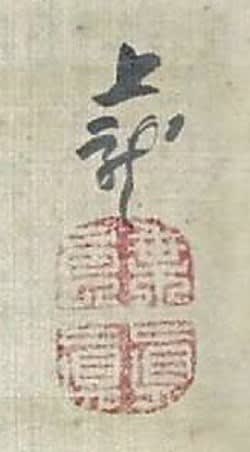

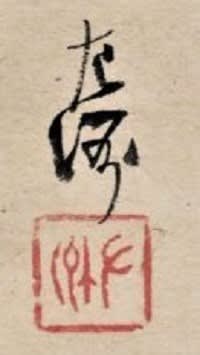

作品の落款と印章は下記のとおりですが、作品中の落款と箱書の落款に字体に違いがあり、作品を描いた時期と箱書をした時期に多少の時間経過があるものと推察されます。このことから絵を描いたのは昭和15年頃、箱書きをしたのは昭和18年頃と推察しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

年代の判断は図録と当方で80作品余りになる蒐集歴からの判断ですが、昭和15年の夏頃に家族と共に生まれ故郷の小坂に帰郷しており、その際に十和田湖や角館など秋田県内を巡っているという年譜からの推察もあります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

その際の十和田湖のスケッチをもとに本作品を描いたものではないかと推察しております。なお鵜や鷺などは福田豊四郎の作品には数多く描かれています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

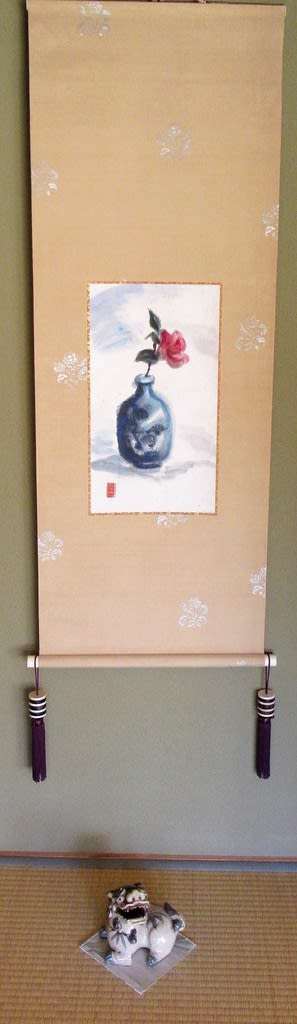

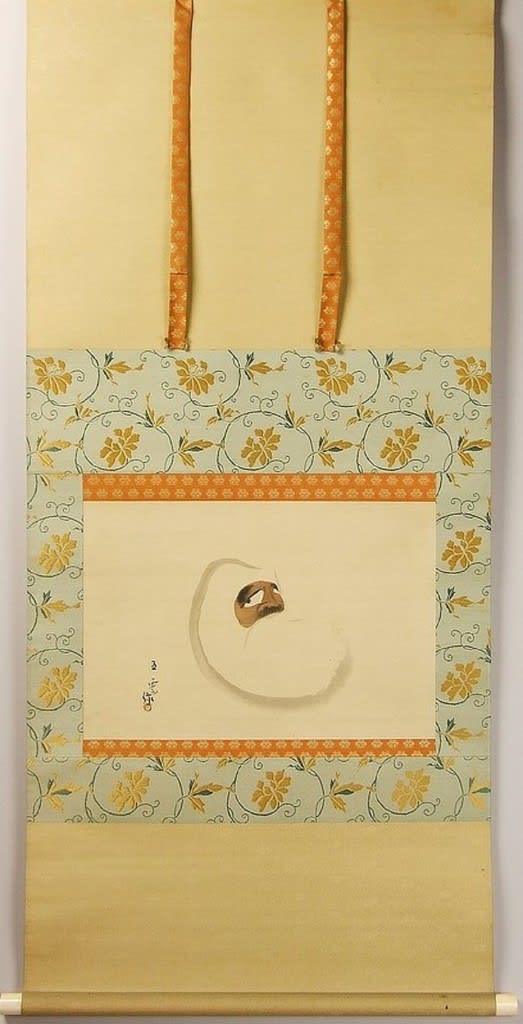

表具もそれなりにきちんとしているようです。戦後になってから世相が落ち着ていきて表具を誂えたという可能性があります。

この当時以前から父の実家と福田豊四郎は交流しており、福田豊四郎が当方の実家で描いた作品の中には羽織の裏地、袱紗や帯に描いた作品も遺っています。

山湖秋 福田豊四郎筆 その87

絹本水墨淡彩軸装 軸先象牙 共箱二重箱

全体サイズ:縦*横 画サイズ:縦*横

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

2018年8月秋田県大館市三浦堂より12万円にて購入。落款より作品は昭和15年頃、箱書は昭和18年頃と推測されます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

デフォルメされた樹木からこれから福田豊四郎の作品が抽象的になることがうかがえる作風となっています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この当時以前の福田豊四郎の作品が好きだという方とこれ以後の抽象的にデフォルメされた作風が好きだという方に福田豊四郎のファンは二分されるようですが、基本的に当方は郷土を愛する福田豊四郎のノスタルジックな作風が好きなので両方に触手を伸ばしています。

*抽象的なデフォルメされた作品は数が少なくいようで入手が困難ですが、それ以前の作品はインタネットオークションなどで作品が掘り起こされ数多くの作品が市場に出回りました。ただし現在はそれらの作品も市場では品薄になってきているように感じます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

作品の落款と印章は下記のとおりですが、作品中の落款と箱書の落款に字体に違いがあり、作品を描いた時期と箱書をした時期に多少の時間経過があるものと推察されます。このことから絵を描いたのは昭和15年頃、箱書きをしたのは昭和18年頃と推察しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

年代の判断は図録と当方で80作品余りになる蒐集歴からの判断ですが、昭和15年の夏頃に家族と共に生まれ故郷の小坂に帰郷しており、その際に十和田湖や角館など秋田県内を巡っているという年譜からの推察もあります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

その際の十和田湖のスケッチをもとに本作品を描いたものではないかと推察しております。なお鵜や鷺などは福田豊四郎の作品には数多く描かれています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

表具もそれなりにきちんとしているようです。戦後になってから世相が落ち着ていきて表具を誂えたという可能性があります。

この当時以前から父の実家と福田豊四郎は交流しており、福田豊四郎が当方の実家で描いた作品の中には羽織の裏地、袱紗や帯に描いた作品も遺っています。