元旦には初詣。忌明けは50日を過ぎたらあとは本人の気持ち次第というの小生の考え。息子と家内を連れだって初詣に出かけました。ただ基本的には鳥居をくくらずの初詣としましたが・・。

![]()

小生と家内と息子は揃って着物を着て出かけました。

![]()

これから元旦は着物を着てすごそうかと思っています。

![]()

小生は家内から高級な大島紬や結城紬は汚すからと許可が下りずウール・・・![]()

![]()

息子は七五三で仕立て直した小生のおさがり。二重重ねや真綿入りなど仕立て直す前には北国仕様となっていました。

![]()

初詣後に袴参り、もとい墓参り。

![]()

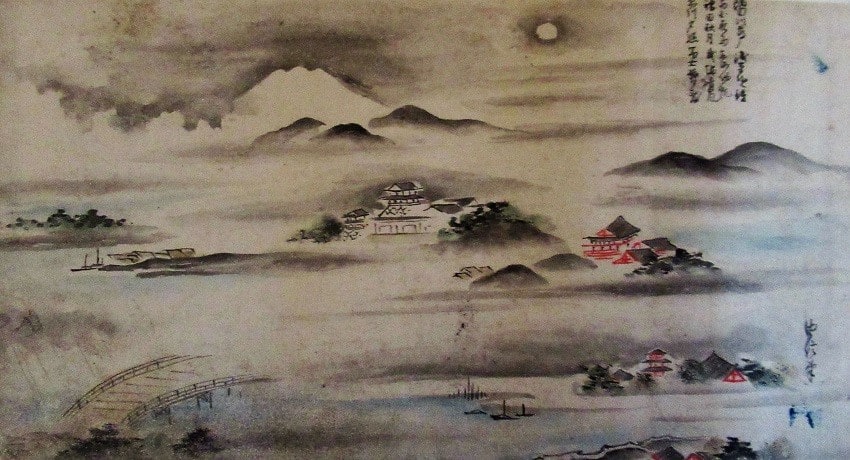

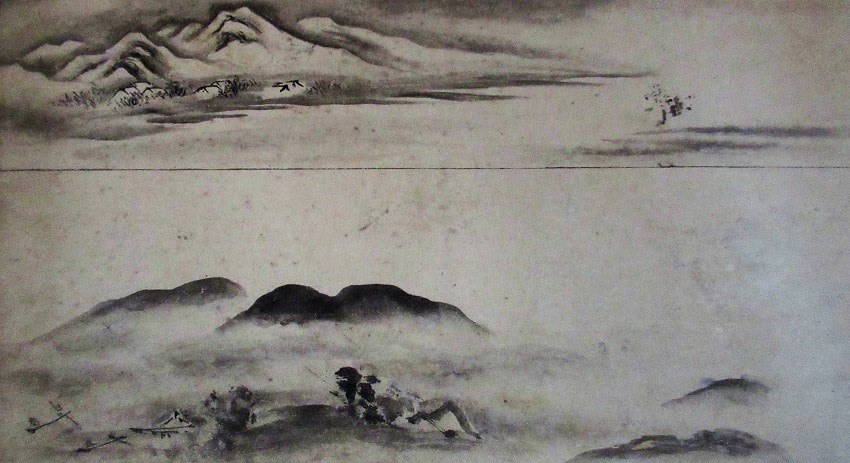

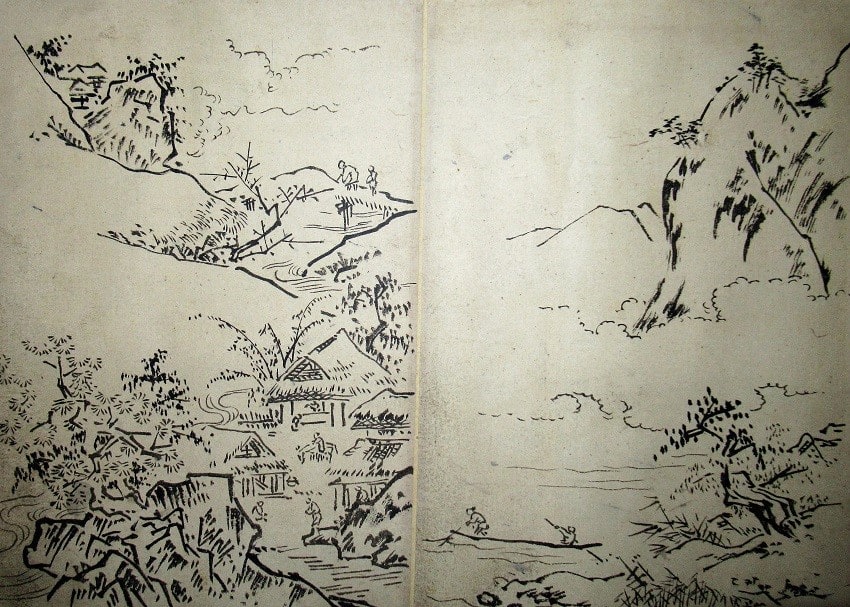

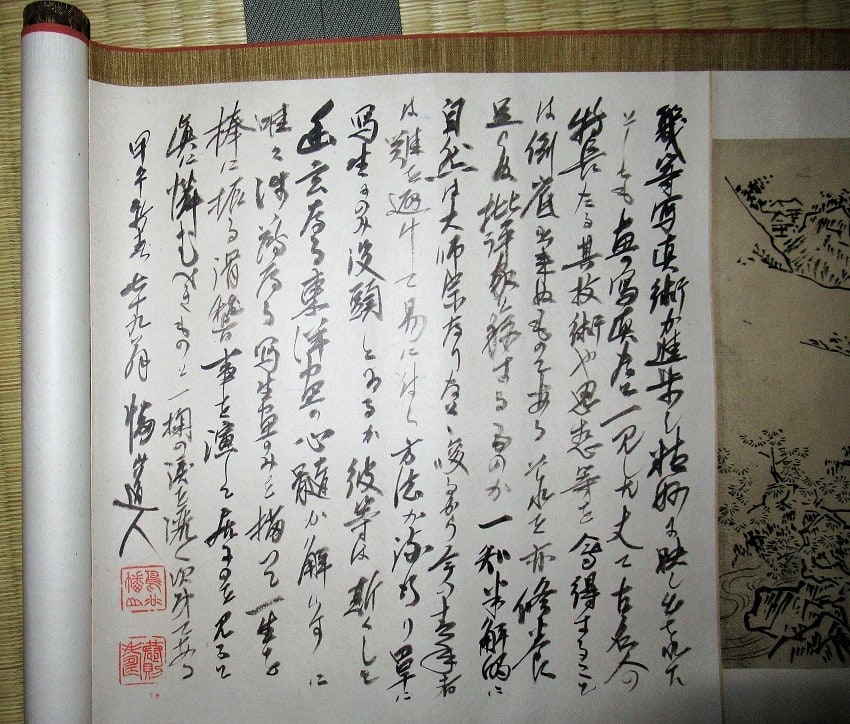

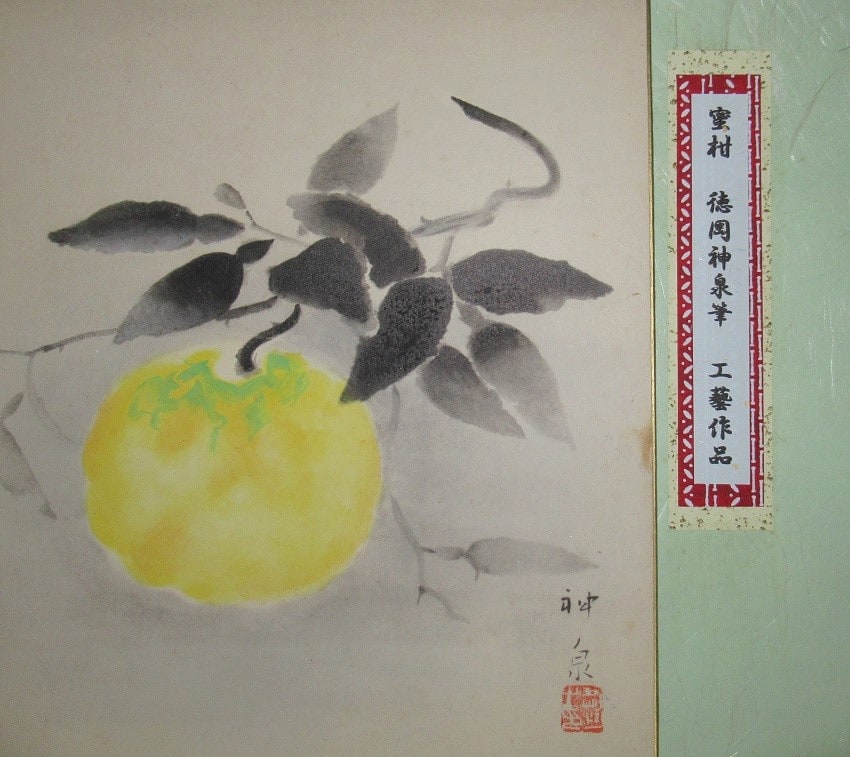

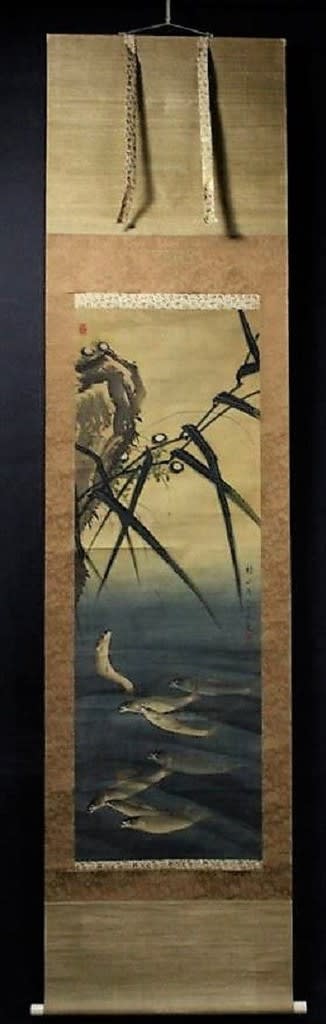

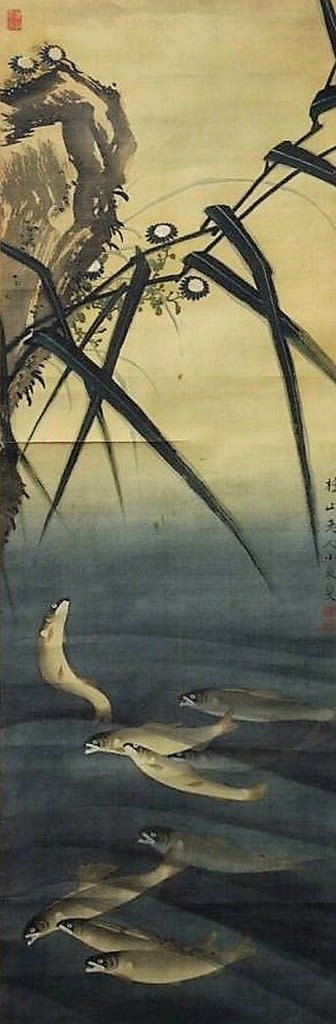

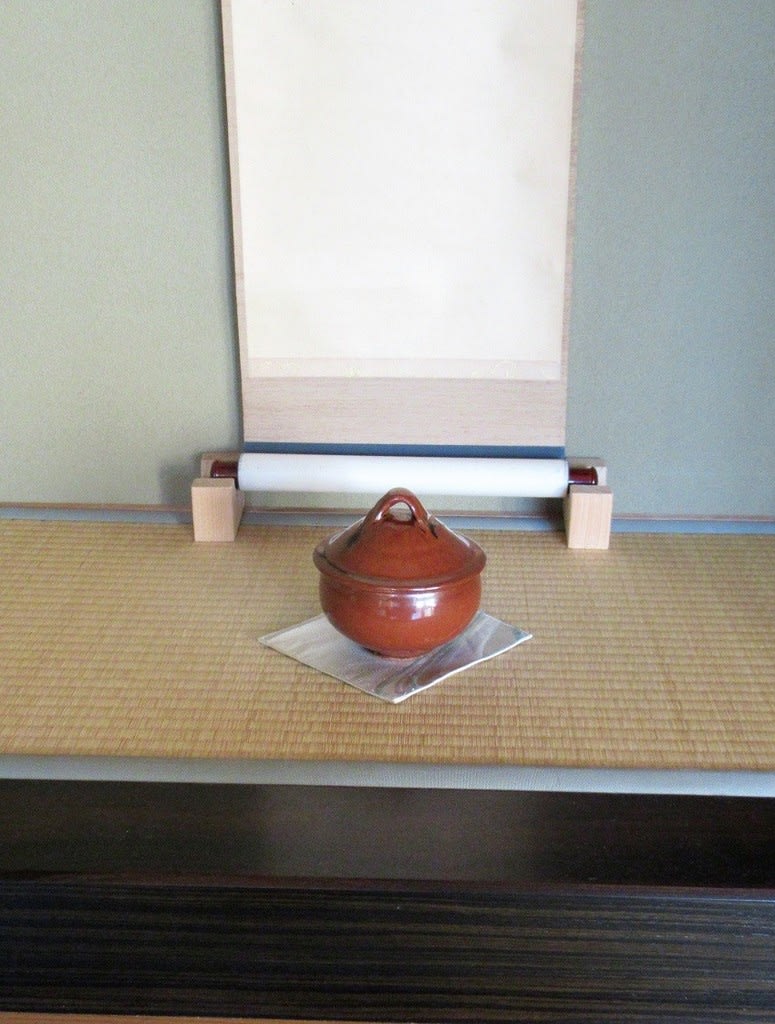

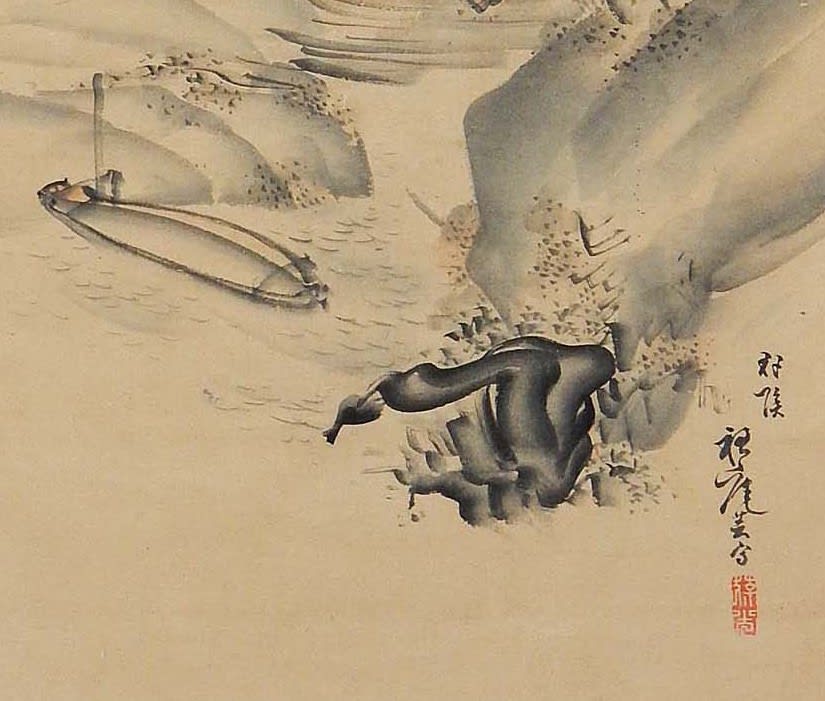

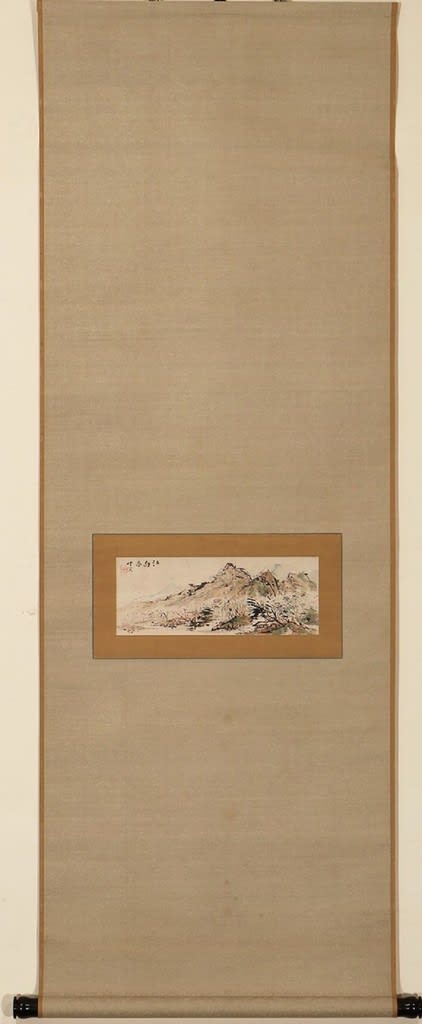

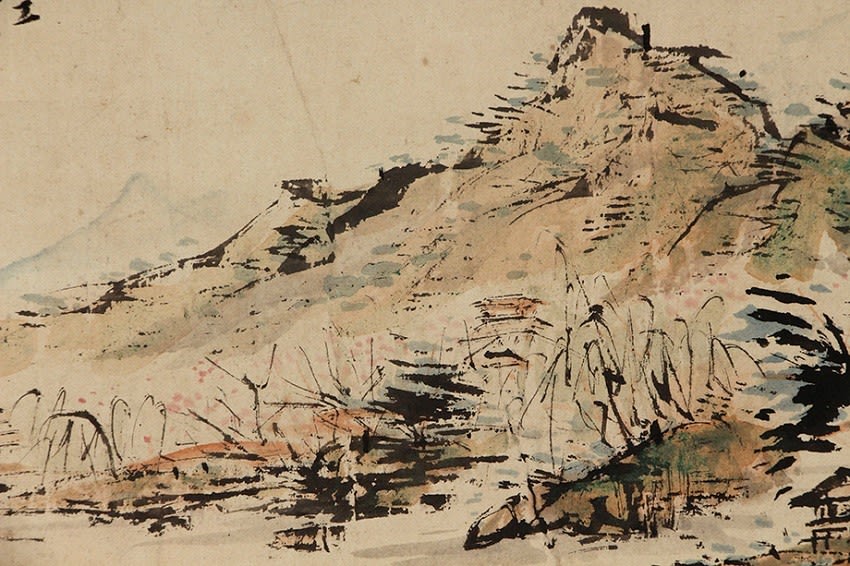

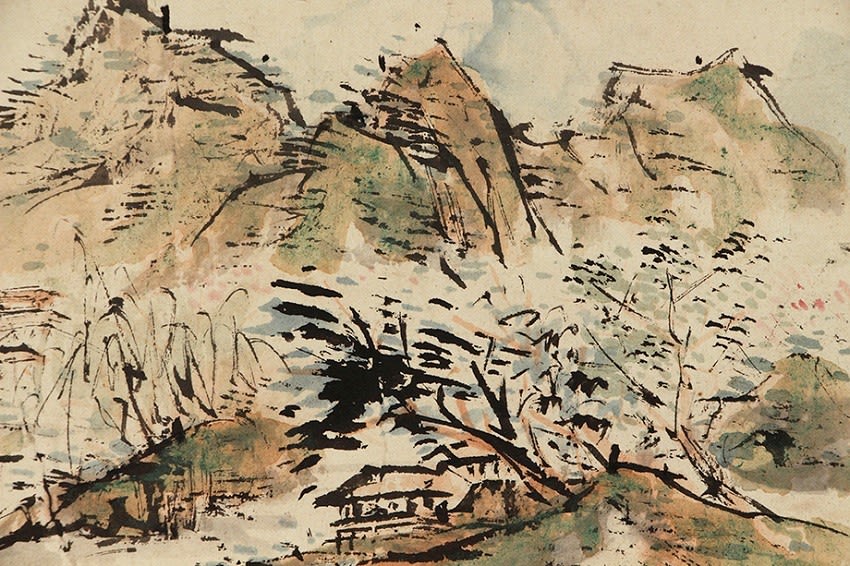

さて男の隠れ家にある洋画の作品に「バラの荻谷」と称された萩谷巌の作品がありましたので本日紹介します。

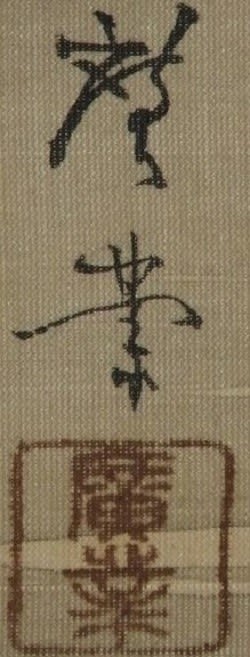

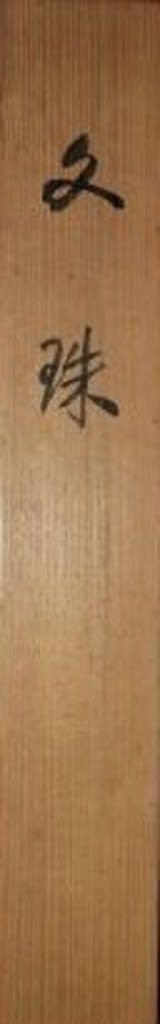

薔薇 萩谷巌画

油彩額装 左下サイン

画サイズF4号:横*縦 全体サイズ:横*縦

![]()

***********************************

萩谷巌:サロン・ドートンヌ会員の洋画家萩谷巌は、1979年12月24日心筋硬ソクのため東京豊島区の敬愛病院で死去。享年88歳。

![]()

1891(明治24)年12月17日、福岡県朝倉郡に生まれ、1908年福岡県立小倉師範学校に入学したが、画家を志望して家出し翌年上京、長尾一平の磯谷商店に書生として住み込み、白馬会葵橋洋画研究所の夜学部に通って石膏デッサンから始める。11年磯谷をやめ新派の喜多村緑郎一座に、翌年大阪で川上貞奴一座に加わり背景画の仕事に携わる。

19年第7回光風会展に「筑後川」、翌年の第8回展に「梅林」が入選する。22年渡仏しパリでアカデミー・コラロッシュのシャルル・ゲランの教室に通い、この頃からキスリング、ドランらと親交を始める。24年サロン・ドートンヌに「モンマルトル風景」が入選、以後同展やアンデパンダン展、サロン・ナショナル・デ・ボザール展などに出品し、26年サロン・ドートンヌ会員に推挙される。27年帰国し帰朝洋画展(日本橋三越)を開き、翌年から33年まで再渡仏する。帰国後、団体展に所属せずもっぱら個展で制作発表を行う。戦後も三回渡仏し、帰国後滞欧作展を開く。

バラの絵が得意で“バラの荻谷”といわれた。79年、米寿の回顧展が東京、福岡で開催され、『荻谷巌画集』(日動出版)が刊行された。

***********************************

![]()

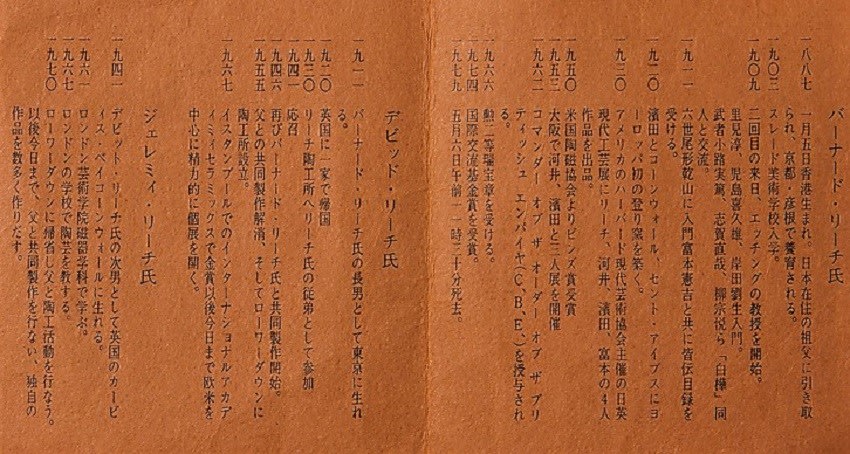

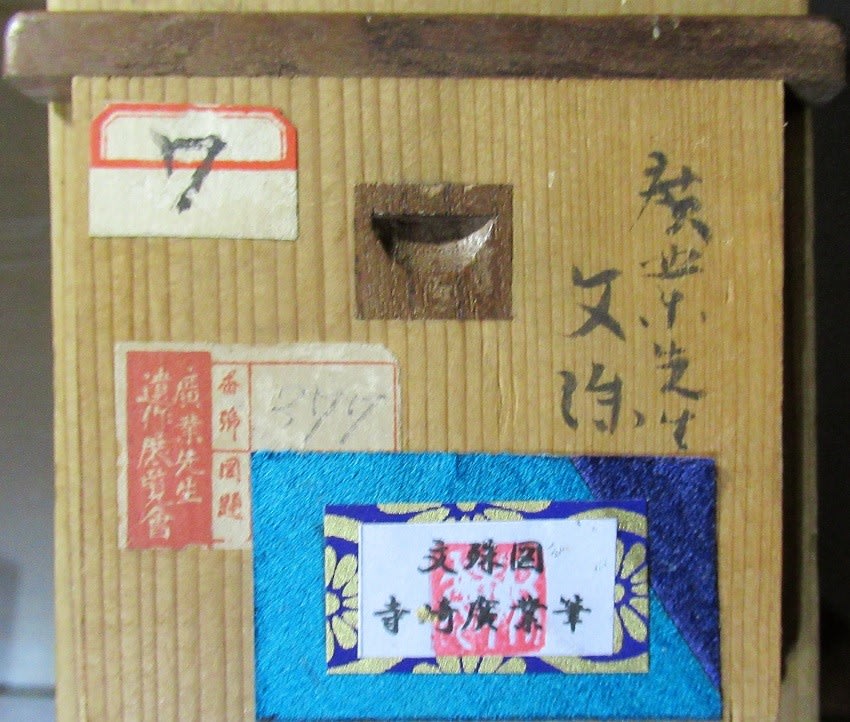

萩谷巌の詳細の来歴は下記のとおりです。興味深いのは戦後まもない1945年以降の4年の間に我が郷里にて居住し、各地で個展を催していることです。これを機会にして祖父か父が購入した作品と推察されます。

***********************************

サロン・ドートンヌ会員の洋画家萩谷巌は、12月24日心筋硬ソクのため東京豊島区の敬愛病院で死去した。享年88。

1891(明治24)年12月17日、福岡県朝倉郡に生まれ、1908年福岡県立小倉師範学校に入学したが、画家を志望して家出し翌年上京、長尾一平の磯谷商店に書生として住み込み、白馬会葵橋洋画研究所の夜学部に通って石膏デッサンから始める。11年磯谷をやめ新派の喜多村緑郎一座に、翌年大阪で川上貞奴一座に加わり背景画の仕事に携わる。

19年第7回光風会展に「筑後川」、翌年の第8回展に「梅林」が入選する。22年渡仏しパリでアカデミー・コラロッシュのシャルル・ゲランの教室に通い、この頃からキスリング、ドランらと親交を始める。24年サロン・ドートンヌに「モンマルトル風景」が入選、以後同展やアンデパンダン展、サロン・ナショナル・デ・ボザール展などに出品し、26年サロン・ドートンヌ会員に推挙される。27年帰国し帰朝洋画展(日本橋三越)を開き、翌年から33年まで再渡仏する。

帰国後、団体展に所属せずもっぱら個展で制作発表を行う。戦後も三回渡仏し、帰国後滞欧作展を開く。バラの絵が得意で“バラの荻谷”といわれた。79年、米寿社会の回顧展が東京、福岡で開催され、『荻谷巌画集』(日動出版)が刊行された。

略年譜

1891 12月17日、福岡県朝倉郡に生まれる。芳吉、アキ長男。父祖代々、秋月藩候に茶道をもって仕えた家柄であった。

1898 荷原尋常小学校に入学。

幼少の頃から絵を描くことが好きで、小学生時代、習字や算術の時間に絵を描いてよく教師に叱られた。

1902 荷原尋常小学校卒業。

金川高等小学校に入学。

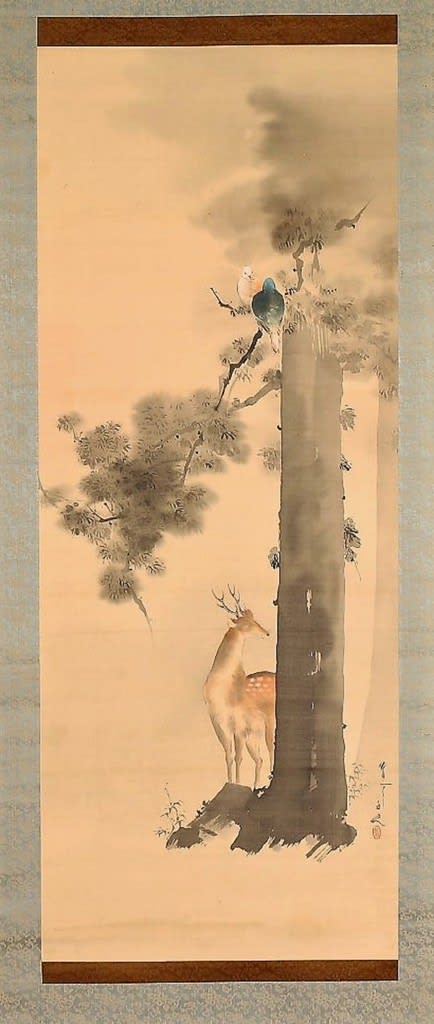

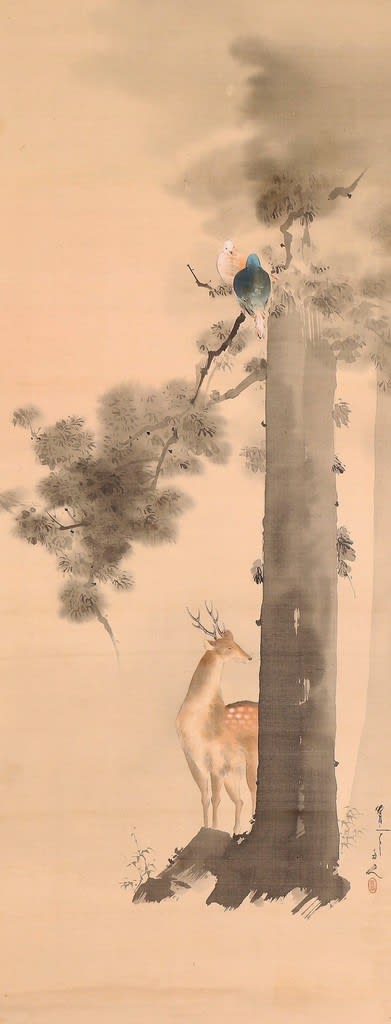

高等小学校の頃、家にあった田能村直入、木下逸雲などの軸ものを模写している。

1906 金川高等小学校を卒業。

福岡市の予備校、予修館に入学する。

画家になりたくて、父に懇願したが許されず、やむなく師範学校に進学することにした。

1908福岡県立小倉師範学校に入学。

画家になることをどうしても許してもらえなかったので、夏休みを機に家出して、静岡の大叔父萩谷澄人のもとに身を寄せる。静岡に滞在中、静岡出身の額縁製造の草分け磯谷商店の店主長尾健吉の子息一平(当時実家で療養していた)と知り合い、同家に出入りする画家のことや住み込み店員として働きながら世に出た画家の話などを聞き、磯谷商店へのとりなしを長尾一平に頼み込み、ひそかに機をうかがった。静岡の大叔父は、画家志望には理解を示したが、油絵をやりたい本人に日本画の竹内栖鳳に弟子入りすることをすすめたりして、意見が合わなかった。

1909 1月、大叔父に無断で上京し、東京市芝区新桜田町19、磯谷商店に住み込みの書生として雇われる。かねて前記の長尾一平と打合わせて決行したことであった。磯谷での仕事は、店の掃除、額縁の配達、集金などで、時に、竹之台陳列館でひらかれる展覧会の搬出入や陳列の手伝いもやらされた。夜は、白馬会葵橋洋画研究所(赤坂区溜池町3番地にあった)の夜学部に通うことが許され、石膏デッサンから絵の勉強を始める。黒田清輝は滅多に姿を見せず、和田三造が主任で時折教えた。同じ時期に研究所に来ていた岸田劉生とは同年だったこともあって直ぐに親しくなり、銀座2丁目の劉生の家(精錡水本舗)に遊びに行ったりした。

11月、市川左団治による自由劇場第1回試演(有楽座)の折り、岡田三郎助の下で背景制作の手伝いをする。

1910 秋、白馬会会員を中心とする展覧会に日比谷公園のつつじを描いた水彩画が入選する。

1911 この年三月に開場した帝国劇場には、パリのオペラ座を模した天井画と壁画が描かれているが、これは和田英作が主任となり、東京美術学校出身の藤田嗣治、近藤浩一路らを助手にして制作したものである。制作中、磯谷からの指示で手伝いに行き、絵具を練ったり、高い所へ運んだり、たまに空の部分を塗らせて貰ったりした。

この頃、磯谷商店をやめ、新派の喜多村緑郎一座に加わり、背景主任として各地の巡業について回る。

1912 後藤良介一座に加わって朝鮮の釜山にわたったが、明治天皇崩御(7月30日)に際し、一座は解散し、しばらく釜山で同地の名士の肖像画を描いて糊口をしのぐ。

帰国後、大阪で川上貞奴一座のために背景を描く仕事をする。

1913 大叔父萩谷季雄が校長をしていた大阪府北河内郡南郷小学校で個展をひらき、生駒山で描いた四号の作品四十余点を出陳する。同村出身の代議士西村氏の斡旋による。この時、近藤浩一路が大阪から駆けつけ、似顔絵の席画をして応援してくれた。

1914 大正4年にかけて岡山市の親戚中島次郎吉の世話になり、主に県内の名士の肖像画を描いて生活する。後に、井原市西江原町の医師大山恒宅に寄寓する。

1917 この頃、福岡に帰る。

1919 三月、光風会第7回展に『筑後川』が入選する。

1920 五月、光風会第8回展に『梅林』が入選する。

1921 三月、大原孫三郎収集の現代フランス名画展(岡山県、倉敷小学校)を見に行き、シャルル・ゲランの赤いスカーフの少女像(「手鼓を持つイタリアの少女」)の暖かい色彩のハーモニーに魅了される。フランスに留学する時にはゲランに師事しようと決めていたと言う。

福岡で、松永安佐衛門、弁護士日下部政徳、玄洋社々町進藤喜平太、和田三造の四人が発起人となり、渡欧後援会が組織される。

1922 この頃、門司市に移り、三井銀行支店長役宅にて作画に専念する。

三井物産支店長島田勝之助、巴組社長中野金次郎、日本製粉支店長八尋俊介、三井銀行支店長大島弥太郎、アサヒセメント支店長宮川総一郎らによって第二次の渡欧後援会が設けられ、留学費を調える。

十一月、門司港から日本郵船箱崎丸に乗船し、渡仏の途に就く。

パリではカンパーニュ・プルミエール街九番地にアトリエを借りて住む。

1923 アカデミー・コラロッシュのシャルル・ゲランの教室にはいる。ゲラン門下に、早く1920年に渡仏した小山敬三があり、通訳の労をとってくれた。ゲランの教室には一年半通い、その後も絵を見て貰って、絵のつくり方ということについて厳しく教えを受けた。

キスリングとはアトリエが近かったこともあってよく往き来し、またドランとも親しく交わった。

1924 サロン・ドートンヌに『モンマルトル風景』が入選する。

1925 初夏の頃、大阪毎日新聞門司支局において、サロン・ドートンヌ入選を記念する個展が開催され、後援会の人たちも面目が立った。

この年、アンデパンダン展に『静物』が入選、サロン・ナショナル・デ・ボザール展にも入選する。

1926 3月、第31回アンデパンダン展に『魚のある静物』ほか一点が入選する。

5月、サロン・ナショナル・デ・ボザールに風景2点が入選する。

9月、日本橋、三越呉服店において個展をひらき、『モンマルトル風景』『リュ・ベロニー』『セーヌ河畔』『魚のある静物』『パンテオンを望む』『田舎娘』など滞欧作約50点を発表する。

10月、サロン・ドートンヌに『静物』『風景』が入選する。

10月21日、サロン・ドートンヌ会員に推挙される。この年、ロンドン日本人クラブで個展をひらき、出品作40点を売約する。

1927 8月、帰国する。

9月、日本橋、三越呉服店において萩谷巌帰朝洋画展が開催される。滞欧作69点、帰国後の作品2点を出陳。

11月、大阪朝日新聞社楼上において滞欧作を主とする個展をひらく。

1928 この年、日本工業倶楽部で個展を開く。

7月、シベリア経由で再度渡仏、リュ・クルヴールのアトリエに落ち着く。

1929 ベルギーのブリュッセルにおいて、パリ在住の日本人画家の展覧会が開催されるに当り、柳亮と共に代表者として現地に赴く。同展覧会に出品した薔薇の絵がベルギー王室に買い上げられた。

1930 パリで開催された日本人画家展に出品、『南仏風景』がフランス政府に買い上げられる。

1933 サロン・ドートンヌ審査員となる。

ロンドンの日本人クラブで個展をひらく。

1934 4月、帰国する。

1936 11月、福岡、岩田屋において個展をひらく。

1938 6月、神戸、大丸百貨店において個展をひらく。

1939 5月、日本橋、三越において近作個展をひらき、『松間の富士』『静かなる朝』『呉須鉢と支那壺』『東京風景』などに数点の滞欧作を加えた40余点を発表する。

9月、大阪、三越において個展をひらく。

1940 3月、日本橋、三越において、萩谷巌、林倭衛、木下孝則洋画展が開催される。この年、麹町2番丁に転居し、別に麹町1番丁にアトリエを構える。

1942 3月、数寄屋橋、日動画廊において個展をひらく。

1945 5月25日、アトリエと住居が同時に戦災に会い総てのものを失った。

8月、秋田県大曲町に疎開し、以後4カ年余をここに過ごす。この間、秋田市、大館、能代、船川等で個展をひらく。

1950 この年、豊島区千早町1の45に転居する。

1952 8月、渡仏する。

アメリカのコロンビア美術館で個展をひらき、出品作『花のいろいろ』が同館に買い上げられる。

1953 3月から5月にかけて、北アフリカ写生旅行に赴く。

6月、パリのテデスコ画廊で個展をひらき、アルジェ、モロッコでの制作のほか静物などをまじえた21点を発表する。

10月、帰国する。

12月、日動画廊において滞欧作展をひらく。

1954 6月、丸の内、日本工業倶楽部において個展をひらく。

1955 8月、大阪、梅田画廊において滞欧作品展をひらき、滞欧作品18点、帰国後の作品15点を発表する。出品作品次の通り。

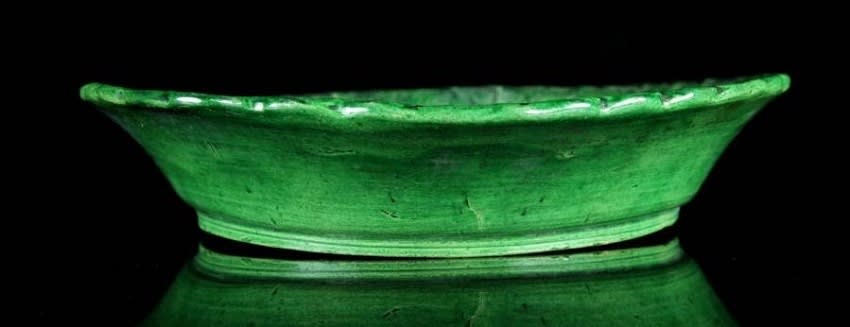

『アルゼリー港』『小市場』『コンコールドの広場』『ブルバール・ド・モンパルナス』『アルゼリー風景』『フェーズの寺(モロッコ)』『セーヌ河岸』『街の角(モンマルトル)』『ラ・フネートル(アルゼリー)』『カズバ(アルゼリー)』『モロッコの村落』『パリーの古い街』『チューレリー公園』『モンマルトル風景』『廃屋(アルゼリー』『ポンヌフ(パリー)』『スタチセの花等』(以上滞欧作)『白桃』『ばら(李朝の壺』『豊果』『菊の花』『果物』『ばら(カットグラス)』『あざみ(青磁)』『黄ばら(ペルシャ壺)』『カトレア』『ばら(李朝の壺)』『カーネーション』『ばら(フランスの壺)』『ばら(宗の壺)』『壺と皿』『黄菊白菊』(以上帰国後の作品)

1956 1月、日動画廊においてて「静物」油絵展をひらき、『アネモネ』『黄ばら』『菊の花』『黄菊白菊』など花と壺を主とした静物ばかり十九点を発表する。

12月、日動画廊において油絵展をひらく。

1957 3月、造形ギャラリーにおいて個展をひらき、近作の小品20点を発表する。

1665 6月、アラスカの日本商社アラスカ・パルプの依嘱を受け、太平洋岸のシトカやヘインズの町を訪れて風物を写す。

帰途、カナダに立ち寄り、ケベック、モントリオールなどで画襄を肥やした後、パリを経て12月に帰国する。

1966 6月、日動サロンにおいて近作展をひらき、前年にわたる旅行の収穫(アラスカの部12点、カナダの部10点、パリの部11点、花の部6点)を発表する。

1967 11月、名古屋日動画廊において個展をひらく。

1968 2月、福岡玉屋において近作展をひらき、さきのアラスカ、カナダ、ヨーロッパの旅の収穫に花卉などをまじえた約50点を発表する。

10月、大阪、カワスミ画廊において新作展をひらき、花を主題にした作品に『関門風景』などの風景画を加えた約20数点を発表する。

1969 10月、京都、祇園画廊において個展をひらき、『壺に花』などの新作20数点を発表する。

1970 7月、大和新潟店において海外風景展をひらき、『広告塔のある風景』など新作油絵20点を発表する。

8月、日動サロンにおいて個展をひらき、薔薇を主にした花ばかりの新作32点を発表する。

9月、名古屋日動画廊において個展をひらく。

1971 4月18日、パリへ出発する。戦後3度目、通産5度目である。パリのまんなかのサンルイ島に宿をとり、制作三昧の日を過ごす。80歳を迎えて、やはりパリに行ってみようという気持ちになった。80歳を超えてなお多くの優作を遺した富岡鉄斎にあやかりたい心境も覚えた。

1972 9月、帰国する。

1年5ヶ月に及ぶパリ滞在中80点の作品を制作した。10月、大和新潟店において滞欧作品展をひらく。

1973 3月、銀座、ギンキョウ画廊において巴里風景展をひらき、『朝のポンマリー』『早朝のセーヌ河畔』『朝のコンコルド』『4区の古い家屋』『巴里の朝(サンポール持院)』『秋のサンポール寺院』『マロニエの咲く頃』『モンマルトル公園』など約40点を発表する。

1974 6月、福岡玉屋において個展-花と巴里風景-をひらき、巴里風景17点、花25点を発表する。

1975 この年、秋月郷土美術館(秋月郷土館に併設、10月開館)のために『秋月風景』を制作する。

1976 1月、日動サロンにおいて近作小品展をひらき、『洋らん有田焼』『李朝ばら』『ばらとミモザ』『ノートルダム(サン・ルイ島より)』『街角のレストラン』『ポン・サンミシェル』など静物とパリ風景ほか富士を描いた作品をふくむ40点を発表する。

3月、名古屋日動画廊において個展をひらく。

5月、大阪、カワスミ画廊において花と風景の個展を開く。

1979 米寿記念回顧展(東京・福岡)が開催される。

11月、『萩谷巌画集』(日動出版)が刊行される。

(本年譜は、『萩谷巌画集』(’79年、日動出版)所載の「萩谷巌略年譜」を転載したものである。)

***********************************

戦後の間もない頃に当方の郷里で開催された個展。地方が力のあった時代が懐かしいですね。

![]()

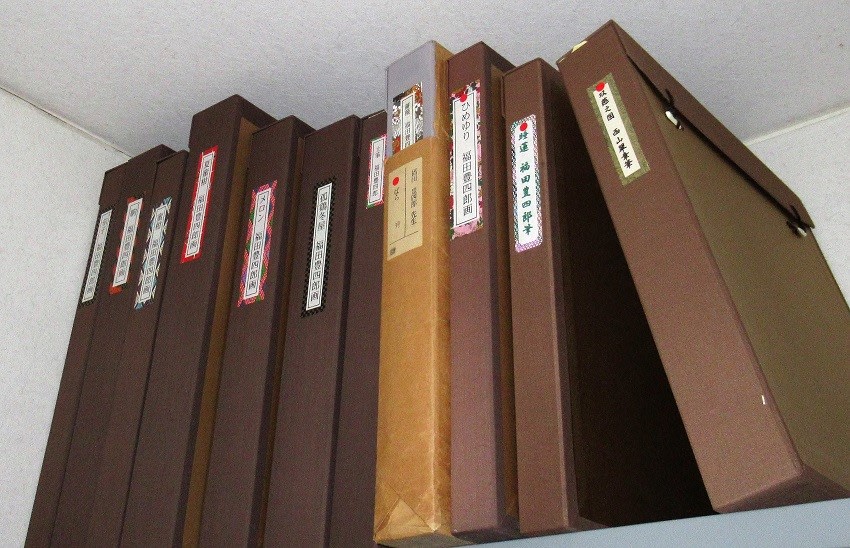

おそらく祖父が購入した70年ほど前の作品を母が大切に保存してきたものですが、改めて資料を添えて保管にしておくことになります。

着物も骨董品も時空を超えて次世代の伝えていくのが先人の役目というもの。むろんその意義まで含めて・・・、この基本的な義務を果たさぬ者に未来はない![]()

小生と家内と息子は揃って着物を着て出かけました。

これから元旦は着物を着てすごそうかと思っています。

小生は家内から高級な大島紬や結城紬は汚すからと許可が下りずウール・・・

息子は七五三で仕立て直した小生のおさがり。二重重ねや真綿入りなど仕立て直す前には北国仕様となっていました。

初詣後に袴参り、もとい墓参り。

さて男の隠れ家にある洋画の作品に「バラの荻谷」と称された萩谷巌の作品がありましたので本日紹介します。

薔薇 萩谷巌画

油彩額装 左下サイン

画サイズF4号:横*縦 全体サイズ:横*縦

***********************************

萩谷巌:サロン・ドートンヌ会員の洋画家萩谷巌は、1979年12月24日心筋硬ソクのため東京豊島区の敬愛病院で死去。享年88歳。

1891(明治24)年12月17日、福岡県朝倉郡に生まれ、1908年福岡県立小倉師範学校に入学したが、画家を志望して家出し翌年上京、長尾一平の磯谷商店に書生として住み込み、白馬会葵橋洋画研究所の夜学部に通って石膏デッサンから始める。11年磯谷をやめ新派の喜多村緑郎一座に、翌年大阪で川上貞奴一座に加わり背景画の仕事に携わる。

19年第7回光風会展に「筑後川」、翌年の第8回展に「梅林」が入選する。22年渡仏しパリでアカデミー・コラロッシュのシャルル・ゲランの教室に通い、この頃からキスリング、ドランらと親交を始める。24年サロン・ドートンヌに「モンマルトル風景」が入選、以後同展やアンデパンダン展、サロン・ナショナル・デ・ボザール展などに出品し、26年サロン・ドートンヌ会員に推挙される。27年帰国し帰朝洋画展(日本橋三越)を開き、翌年から33年まで再渡仏する。帰国後、団体展に所属せずもっぱら個展で制作発表を行う。戦後も三回渡仏し、帰国後滞欧作展を開く。

バラの絵が得意で“バラの荻谷”といわれた。79年、米寿の回顧展が東京、福岡で開催され、『荻谷巌画集』(日動出版)が刊行された。

***********************************

萩谷巌の詳細の来歴は下記のとおりです。興味深いのは戦後まもない1945年以降の4年の間に我が郷里にて居住し、各地で個展を催していることです。これを機会にして祖父か父が購入した作品と推察されます。

***********************************

サロン・ドートンヌ会員の洋画家萩谷巌は、12月24日心筋硬ソクのため東京豊島区の敬愛病院で死去した。享年88。

1891(明治24)年12月17日、福岡県朝倉郡に生まれ、1908年福岡県立小倉師範学校に入学したが、画家を志望して家出し翌年上京、長尾一平の磯谷商店に書生として住み込み、白馬会葵橋洋画研究所の夜学部に通って石膏デッサンから始める。11年磯谷をやめ新派の喜多村緑郎一座に、翌年大阪で川上貞奴一座に加わり背景画の仕事に携わる。

19年第7回光風会展に「筑後川」、翌年の第8回展に「梅林」が入選する。22年渡仏しパリでアカデミー・コラロッシュのシャルル・ゲランの教室に通い、この頃からキスリング、ドランらと親交を始める。24年サロン・ドートンヌに「モンマルトル風景」が入選、以後同展やアンデパンダン展、サロン・ナショナル・デ・ボザール展などに出品し、26年サロン・ドートンヌ会員に推挙される。27年帰国し帰朝洋画展(日本橋三越)を開き、翌年から33年まで再渡仏する。

帰国後、団体展に所属せずもっぱら個展で制作発表を行う。戦後も三回渡仏し、帰国後滞欧作展を開く。バラの絵が得意で“バラの荻谷”といわれた。79年、米寿社会の回顧展が東京、福岡で開催され、『荻谷巌画集』(日動出版)が刊行された。

略年譜

1891 12月17日、福岡県朝倉郡に生まれる。芳吉、アキ長男。父祖代々、秋月藩候に茶道をもって仕えた家柄であった。

1898 荷原尋常小学校に入学。

幼少の頃から絵を描くことが好きで、小学生時代、習字や算術の時間に絵を描いてよく教師に叱られた。

1902 荷原尋常小学校卒業。

金川高等小学校に入学。

高等小学校の頃、家にあった田能村直入、木下逸雲などの軸ものを模写している。

1906 金川高等小学校を卒業。

福岡市の予備校、予修館に入学する。

画家になりたくて、父に懇願したが許されず、やむなく師範学校に進学することにした。

1908福岡県立小倉師範学校に入学。

画家になることをどうしても許してもらえなかったので、夏休みを機に家出して、静岡の大叔父萩谷澄人のもとに身を寄せる。静岡に滞在中、静岡出身の額縁製造の草分け磯谷商店の店主長尾健吉の子息一平(当時実家で療養していた)と知り合い、同家に出入りする画家のことや住み込み店員として働きながら世に出た画家の話などを聞き、磯谷商店へのとりなしを長尾一平に頼み込み、ひそかに機をうかがった。静岡の大叔父は、画家志望には理解を示したが、油絵をやりたい本人に日本画の竹内栖鳳に弟子入りすることをすすめたりして、意見が合わなかった。

1909 1月、大叔父に無断で上京し、東京市芝区新桜田町19、磯谷商店に住み込みの書生として雇われる。かねて前記の長尾一平と打合わせて決行したことであった。磯谷での仕事は、店の掃除、額縁の配達、集金などで、時に、竹之台陳列館でひらかれる展覧会の搬出入や陳列の手伝いもやらされた。夜は、白馬会葵橋洋画研究所(赤坂区溜池町3番地にあった)の夜学部に通うことが許され、石膏デッサンから絵の勉強を始める。黒田清輝は滅多に姿を見せず、和田三造が主任で時折教えた。同じ時期に研究所に来ていた岸田劉生とは同年だったこともあって直ぐに親しくなり、銀座2丁目の劉生の家(精錡水本舗)に遊びに行ったりした。

11月、市川左団治による自由劇場第1回試演(有楽座)の折り、岡田三郎助の下で背景制作の手伝いをする。

1910 秋、白馬会会員を中心とする展覧会に日比谷公園のつつじを描いた水彩画が入選する。

1911 この年三月に開場した帝国劇場には、パリのオペラ座を模した天井画と壁画が描かれているが、これは和田英作が主任となり、東京美術学校出身の藤田嗣治、近藤浩一路らを助手にして制作したものである。制作中、磯谷からの指示で手伝いに行き、絵具を練ったり、高い所へ運んだり、たまに空の部分を塗らせて貰ったりした。

この頃、磯谷商店をやめ、新派の喜多村緑郎一座に加わり、背景主任として各地の巡業について回る。

1912 後藤良介一座に加わって朝鮮の釜山にわたったが、明治天皇崩御(7月30日)に際し、一座は解散し、しばらく釜山で同地の名士の肖像画を描いて糊口をしのぐ。

帰国後、大阪で川上貞奴一座のために背景を描く仕事をする。

1913 大叔父萩谷季雄が校長をしていた大阪府北河内郡南郷小学校で個展をひらき、生駒山で描いた四号の作品四十余点を出陳する。同村出身の代議士西村氏の斡旋による。この時、近藤浩一路が大阪から駆けつけ、似顔絵の席画をして応援してくれた。

1914 大正4年にかけて岡山市の親戚中島次郎吉の世話になり、主に県内の名士の肖像画を描いて生活する。後に、井原市西江原町の医師大山恒宅に寄寓する。

1917 この頃、福岡に帰る。

1919 三月、光風会第7回展に『筑後川』が入選する。

1920 五月、光風会第8回展に『梅林』が入選する。

1921 三月、大原孫三郎収集の現代フランス名画展(岡山県、倉敷小学校)を見に行き、シャルル・ゲランの赤いスカーフの少女像(「手鼓を持つイタリアの少女」)の暖かい色彩のハーモニーに魅了される。フランスに留学する時にはゲランに師事しようと決めていたと言う。

福岡で、松永安佐衛門、弁護士日下部政徳、玄洋社々町進藤喜平太、和田三造の四人が発起人となり、渡欧後援会が組織される。

1922 この頃、門司市に移り、三井銀行支店長役宅にて作画に専念する。

三井物産支店長島田勝之助、巴組社長中野金次郎、日本製粉支店長八尋俊介、三井銀行支店長大島弥太郎、アサヒセメント支店長宮川総一郎らによって第二次の渡欧後援会が設けられ、留学費を調える。

十一月、門司港から日本郵船箱崎丸に乗船し、渡仏の途に就く。

パリではカンパーニュ・プルミエール街九番地にアトリエを借りて住む。

1923 アカデミー・コラロッシュのシャルル・ゲランの教室にはいる。ゲラン門下に、早く1920年に渡仏した小山敬三があり、通訳の労をとってくれた。ゲランの教室には一年半通い、その後も絵を見て貰って、絵のつくり方ということについて厳しく教えを受けた。

キスリングとはアトリエが近かったこともあってよく往き来し、またドランとも親しく交わった。

1924 サロン・ドートンヌに『モンマルトル風景』が入選する。

1925 初夏の頃、大阪毎日新聞門司支局において、サロン・ドートンヌ入選を記念する個展が開催され、後援会の人たちも面目が立った。

この年、アンデパンダン展に『静物』が入選、サロン・ナショナル・デ・ボザール展にも入選する。

1926 3月、第31回アンデパンダン展に『魚のある静物』ほか一点が入選する。

5月、サロン・ナショナル・デ・ボザールに風景2点が入選する。

9月、日本橋、三越呉服店において個展をひらき、『モンマルトル風景』『リュ・ベロニー』『セーヌ河畔』『魚のある静物』『パンテオンを望む』『田舎娘』など滞欧作約50点を発表する。

10月、サロン・ドートンヌに『静物』『風景』が入選する。

10月21日、サロン・ドートンヌ会員に推挙される。この年、ロンドン日本人クラブで個展をひらき、出品作40点を売約する。

1927 8月、帰国する。

9月、日本橋、三越呉服店において萩谷巌帰朝洋画展が開催される。滞欧作69点、帰国後の作品2点を出陳。

11月、大阪朝日新聞社楼上において滞欧作を主とする個展をひらく。

1928 この年、日本工業倶楽部で個展を開く。

7月、シベリア経由で再度渡仏、リュ・クルヴールのアトリエに落ち着く。

1929 ベルギーのブリュッセルにおいて、パリ在住の日本人画家の展覧会が開催されるに当り、柳亮と共に代表者として現地に赴く。同展覧会に出品した薔薇の絵がベルギー王室に買い上げられた。

1930 パリで開催された日本人画家展に出品、『南仏風景』がフランス政府に買い上げられる。

1933 サロン・ドートンヌ審査員となる。

ロンドンの日本人クラブで個展をひらく。

1934 4月、帰国する。

1936 11月、福岡、岩田屋において個展をひらく。

1938 6月、神戸、大丸百貨店において個展をひらく。

1939 5月、日本橋、三越において近作個展をひらき、『松間の富士』『静かなる朝』『呉須鉢と支那壺』『東京風景』などに数点の滞欧作を加えた40余点を発表する。

9月、大阪、三越において個展をひらく。

1940 3月、日本橋、三越において、萩谷巌、林倭衛、木下孝則洋画展が開催される。この年、麹町2番丁に転居し、別に麹町1番丁にアトリエを構える。

1942 3月、数寄屋橋、日動画廊において個展をひらく。

1945 5月25日、アトリエと住居が同時に戦災に会い総てのものを失った。

8月、秋田県大曲町に疎開し、以後4カ年余をここに過ごす。この間、秋田市、大館、能代、船川等で個展をひらく。

1950 この年、豊島区千早町1の45に転居する。

1952 8月、渡仏する。

アメリカのコロンビア美術館で個展をひらき、出品作『花のいろいろ』が同館に買い上げられる。

1953 3月から5月にかけて、北アフリカ写生旅行に赴く。

6月、パリのテデスコ画廊で個展をひらき、アルジェ、モロッコでの制作のほか静物などをまじえた21点を発表する。

10月、帰国する。

12月、日動画廊において滞欧作展をひらく。

1954 6月、丸の内、日本工業倶楽部において個展をひらく。

1955 8月、大阪、梅田画廊において滞欧作品展をひらき、滞欧作品18点、帰国後の作品15点を発表する。出品作品次の通り。

『アルゼリー港』『小市場』『コンコールドの広場』『ブルバール・ド・モンパルナス』『アルゼリー風景』『フェーズの寺(モロッコ)』『セーヌ河岸』『街の角(モンマルトル)』『ラ・フネートル(アルゼリー)』『カズバ(アルゼリー)』『モロッコの村落』『パリーの古い街』『チューレリー公園』『モンマルトル風景』『廃屋(アルゼリー』『ポンヌフ(パリー)』『スタチセの花等』(以上滞欧作)『白桃』『ばら(李朝の壺』『豊果』『菊の花』『果物』『ばら(カットグラス)』『あざみ(青磁)』『黄ばら(ペルシャ壺)』『カトレア』『ばら(李朝の壺)』『カーネーション』『ばら(フランスの壺)』『ばら(宗の壺)』『壺と皿』『黄菊白菊』(以上帰国後の作品)

1956 1月、日動画廊においてて「静物」油絵展をひらき、『アネモネ』『黄ばら』『菊の花』『黄菊白菊』など花と壺を主とした静物ばかり十九点を発表する。

12月、日動画廊において油絵展をひらく。

1957 3月、造形ギャラリーにおいて個展をひらき、近作の小品20点を発表する。

1665 6月、アラスカの日本商社アラスカ・パルプの依嘱を受け、太平洋岸のシトカやヘインズの町を訪れて風物を写す。

帰途、カナダに立ち寄り、ケベック、モントリオールなどで画襄を肥やした後、パリを経て12月に帰国する。

1966 6月、日動サロンにおいて近作展をひらき、前年にわたる旅行の収穫(アラスカの部12点、カナダの部10点、パリの部11点、花の部6点)を発表する。

1967 11月、名古屋日動画廊において個展をひらく。

1968 2月、福岡玉屋において近作展をひらき、さきのアラスカ、カナダ、ヨーロッパの旅の収穫に花卉などをまじえた約50点を発表する。

10月、大阪、カワスミ画廊において新作展をひらき、花を主題にした作品に『関門風景』などの風景画を加えた約20数点を発表する。

1969 10月、京都、祇園画廊において個展をひらき、『壺に花』などの新作20数点を発表する。

1970 7月、大和新潟店において海外風景展をひらき、『広告塔のある風景』など新作油絵20点を発表する。

8月、日動サロンにおいて個展をひらき、薔薇を主にした花ばかりの新作32点を発表する。

9月、名古屋日動画廊において個展をひらく。

1971 4月18日、パリへ出発する。戦後3度目、通産5度目である。パリのまんなかのサンルイ島に宿をとり、制作三昧の日を過ごす。80歳を迎えて、やはりパリに行ってみようという気持ちになった。80歳を超えてなお多くの優作を遺した富岡鉄斎にあやかりたい心境も覚えた。

1972 9月、帰国する。

1年5ヶ月に及ぶパリ滞在中80点の作品を制作した。10月、大和新潟店において滞欧作品展をひらく。

1973 3月、銀座、ギンキョウ画廊において巴里風景展をひらき、『朝のポンマリー』『早朝のセーヌ河畔』『朝のコンコルド』『4区の古い家屋』『巴里の朝(サンポール持院)』『秋のサンポール寺院』『マロニエの咲く頃』『モンマルトル公園』など約40点を発表する。

1974 6月、福岡玉屋において個展-花と巴里風景-をひらき、巴里風景17点、花25点を発表する。

1975 この年、秋月郷土美術館(秋月郷土館に併設、10月開館)のために『秋月風景』を制作する。

1976 1月、日動サロンにおいて近作小品展をひらき、『洋らん有田焼』『李朝ばら』『ばらとミモザ』『ノートルダム(サン・ルイ島より)』『街角のレストラン』『ポン・サンミシェル』など静物とパリ風景ほか富士を描いた作品をふくむ40点を発表する。

3月、名古屋日動画廊において個展をひらく。

5月、大阪、カワスミ画廊において花と風景の個展を開く。

1979 米寿記念回顧展(東京・福岡)が開催される。

11月、『萩谷巌画集』(日動出版)が刊行される。

(本年譜は、『萩谷巌画集』(’79年、日動出版)所載の「萩谷巌略年譜」を転載したものである。)

***********************************

戦後の間もない頃に当方の郷里で開催された個展。地方が力のあった時代が懐かしいですね。

おそらく祖父が購入した70年ほど前の作品を母が大切に保存してきたものですが、改めて資料を添えて保管にしておくことになります。

着物も骨董品も時空を超えて次世代の伝えていくのが先人の役目というもの。むろんその意義まで含めて・・・、この基本的な義務を果たさぬ者に未来はない

当方も蒐集として残っているのは地図皿のみかもしれません。

当方も蒐集として残っているのは地図皿のみかもしれません。

)

)