母が亡くなってもうすぐ一年。母が住んでいた男の隠れ家、遺品を整理し始めています。5月の連休時に帰省した際には靴を整理しました。着物を好んで着て歩いていた母は草履や下駄がやたら多く、数足家内が履くというもの以外はそのほとんどは処分しました。処分し難ったのは津軽塗の下駄二足です。

![]()

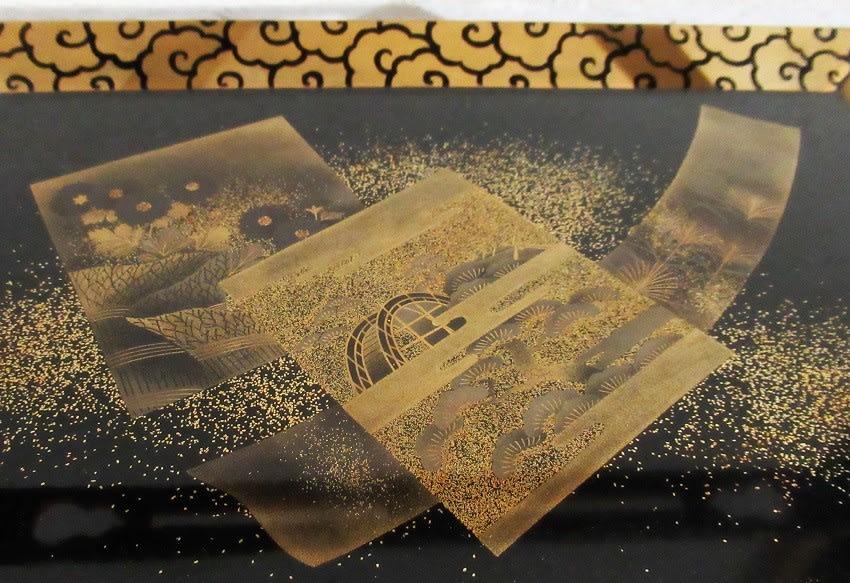

だいぶ使い込んでいます。草履で下駄? 郷里は道も悪く、雪道でもあるし、さらには前にカバーもついていませせんので痛みが早かったのでしょう。

![]()

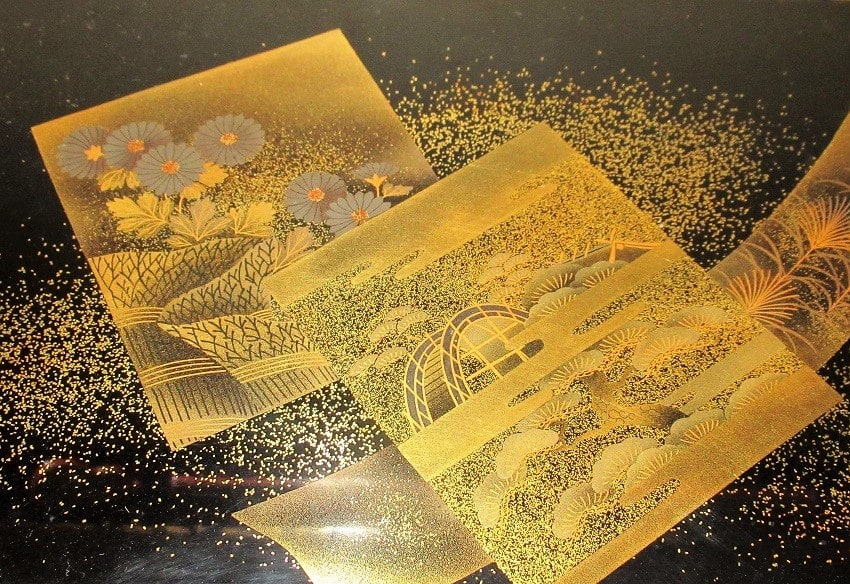

弘前に近いので、食器類にも津軽塗を母は好んで使用していましたが、さすがに下駄までとは・・。母はお茶を教えていましたが茶事にこの下駄は向いていないと思いますが・・。

![]()

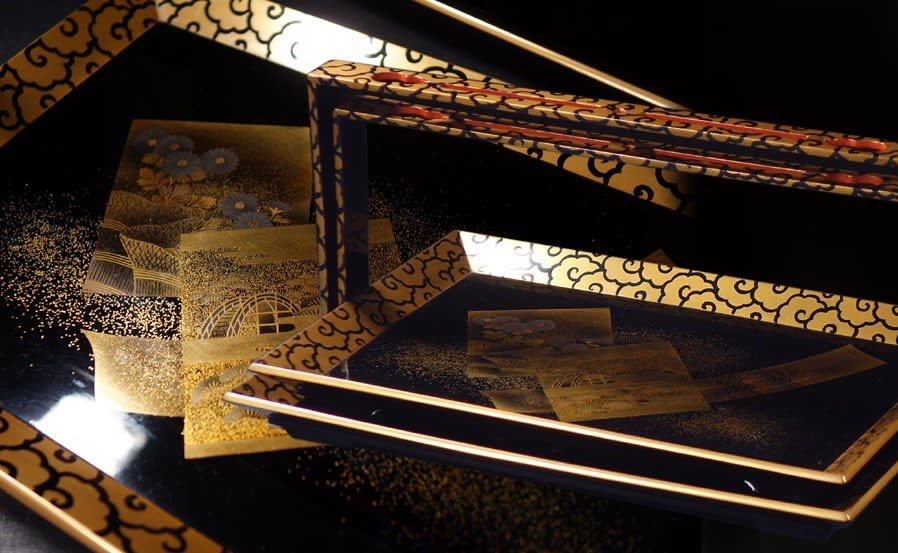

津軽塗の下駄や草履は珍しいものではありません。数千円から数万円で買えるものですが、草履類をほとんど処分するのは忍びなかったので、食器類と同じく修理できないかと思いました。

![]()

もう一足のほうがまだ状態がいいようです。

![]()

本ブログで紹介したお櫃や碗類を修理してくれた弘前の漆器店に頼んでみることにしました。

![]()

この二足を東京に持ち帰り、これらの写真類を漆器店に送ったところ、食器専門で下駄は扱っていなかったのか「きれいには修理できない。」との返事でした。

![]()

「きれいに直らないのは致し方ないが、保存するだけでも・・・。」と頼み込んだら「やるだけやってみましょう。」という返事を頂きました。約二か月後に修理されてきたのが下記の写真です。

![]()

塗りの剥がれた部分は黒くし、金具類を新しくしたようですが、全体にだいぶきれいになっています。

![]()

塗りは津軽塗の中では上等の部類のもののようです。下駄や草履に通常ある塗とは違うようです。

![]()

塗を磨くだけでもきれいになるのが漆器のすごいところです。

![]()

このように直そうと思うのが蒐集する者の義務でしょう。この二足の修理代金は1万円也、さて二束(足)三文は津軽塗の下駄か、修理代金か・・??

![]()

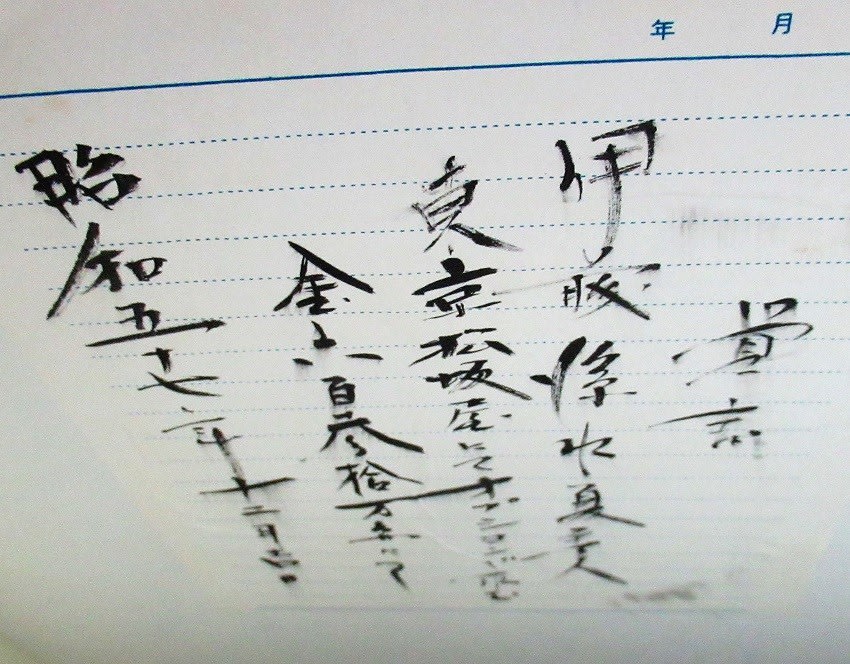

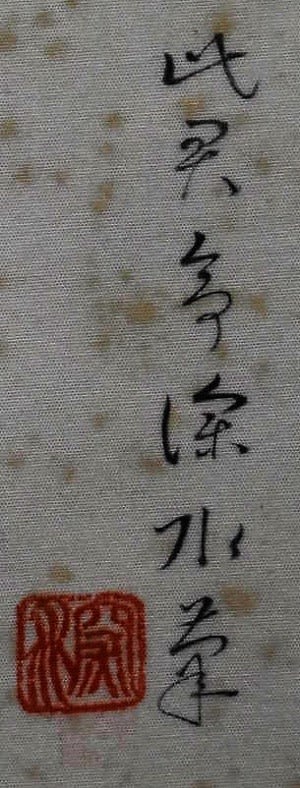

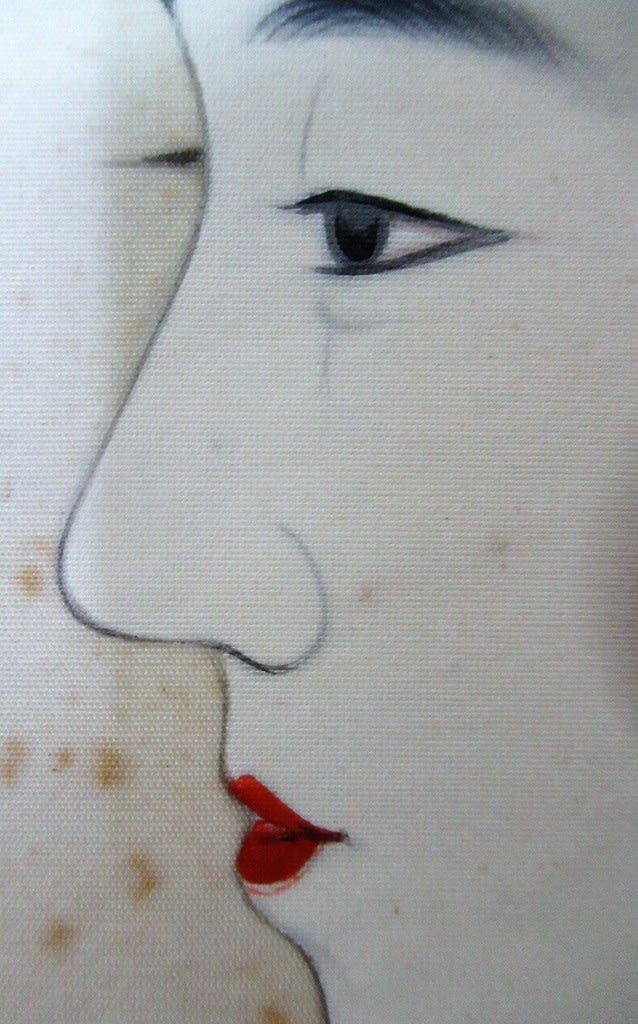

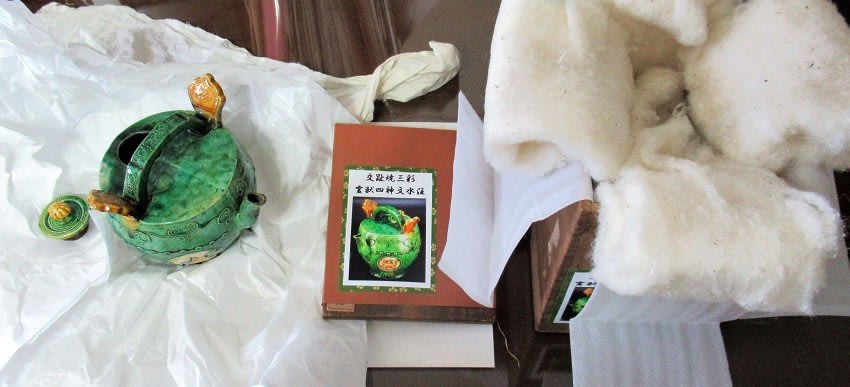

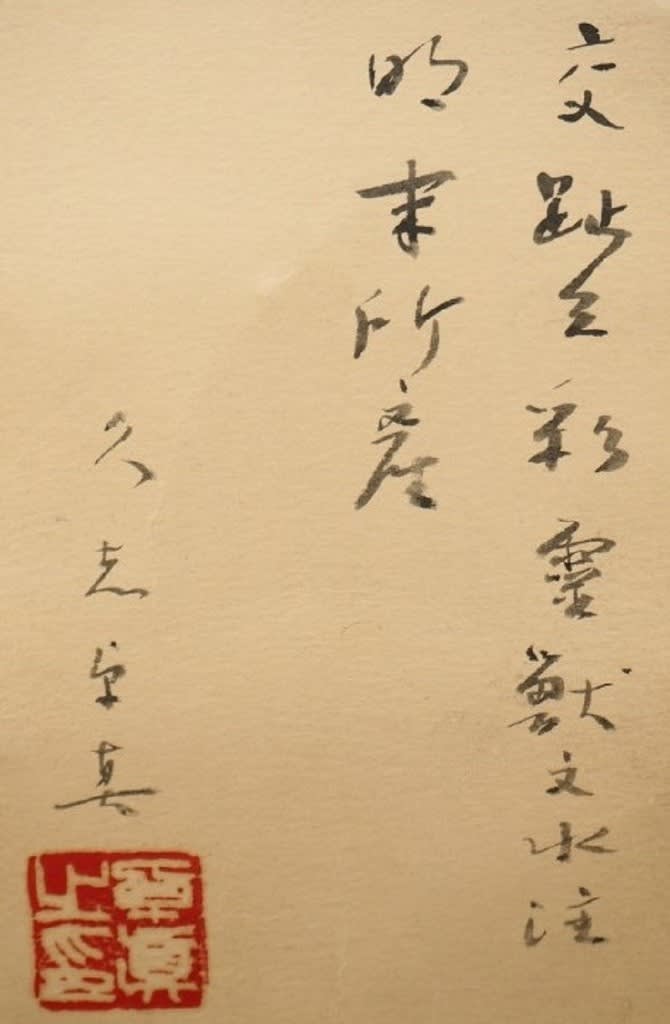

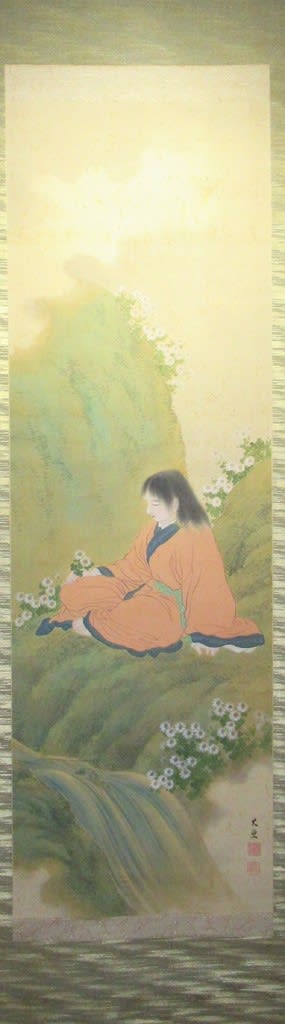

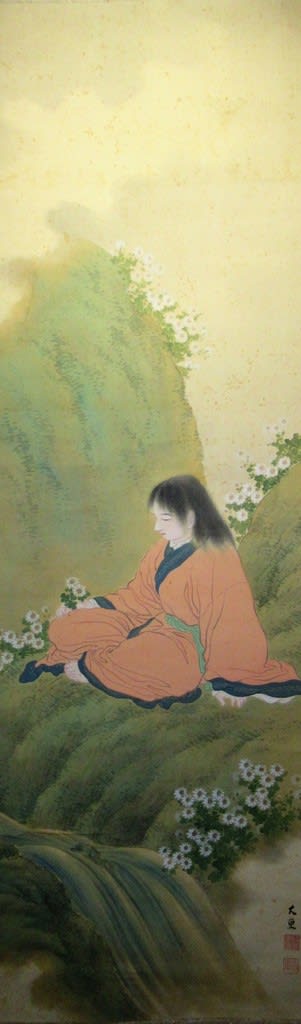

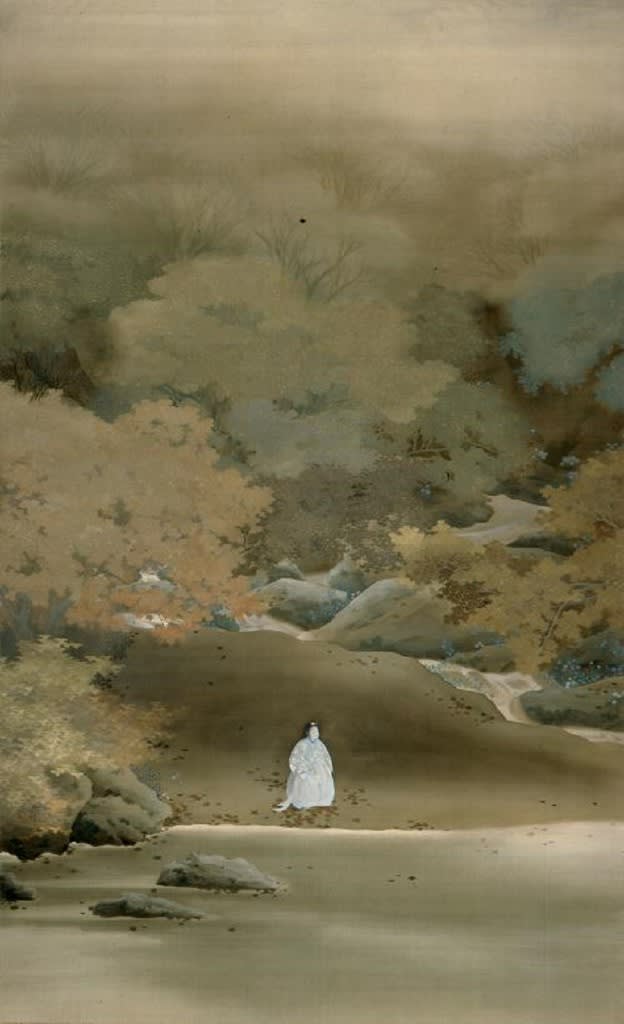

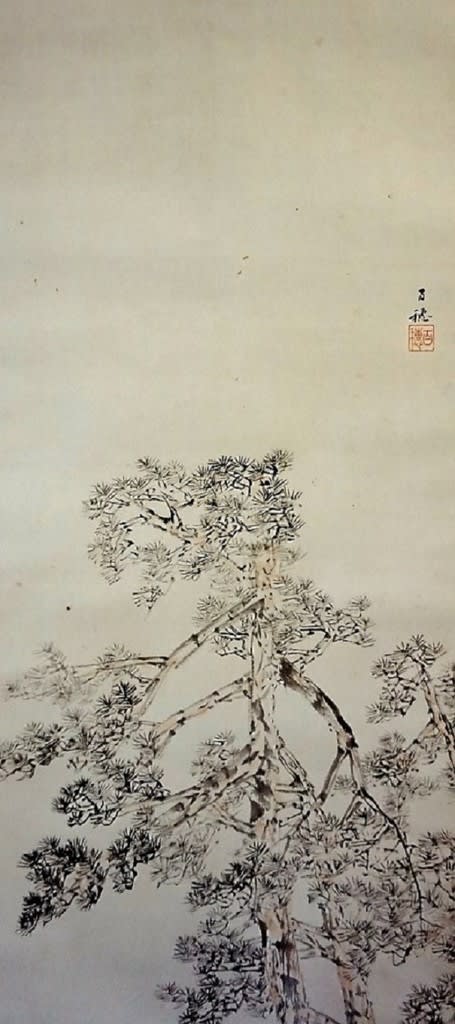

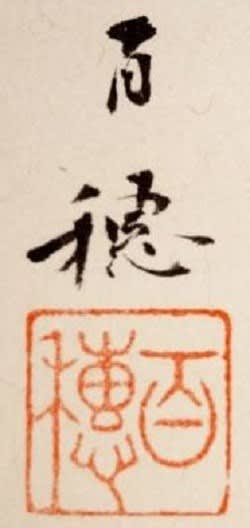

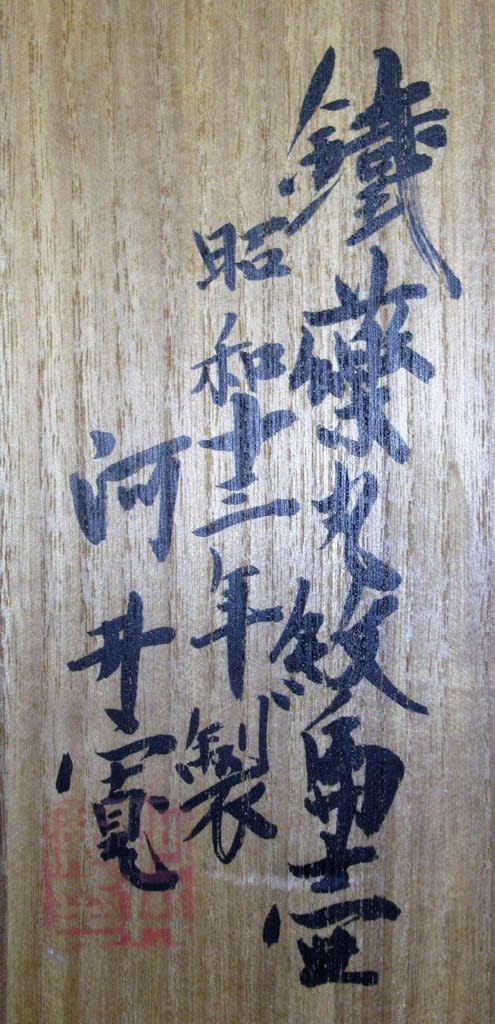

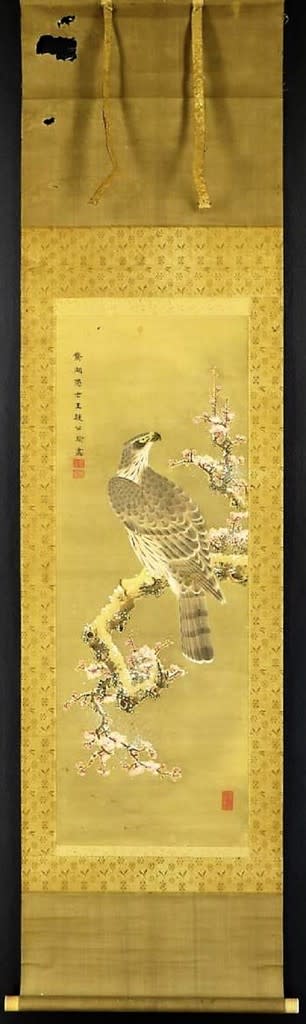

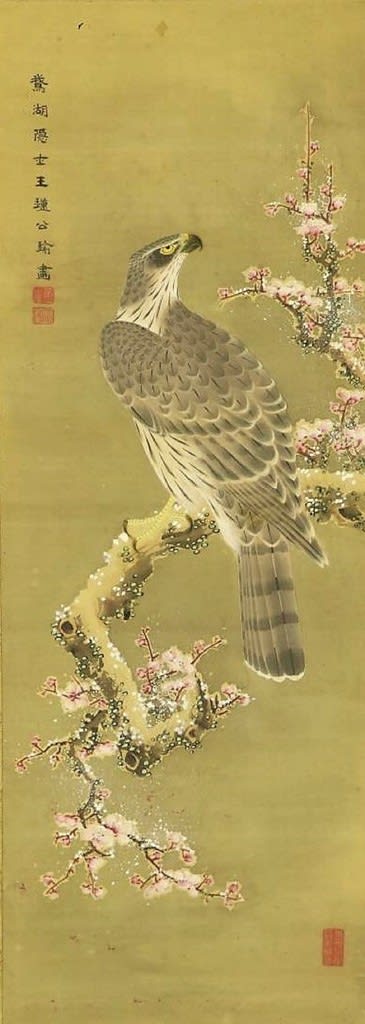

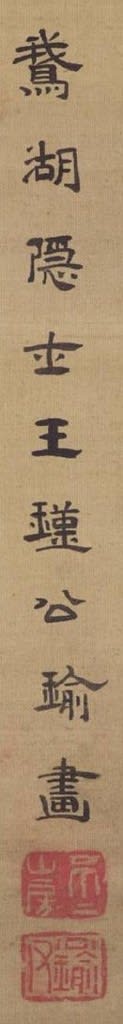

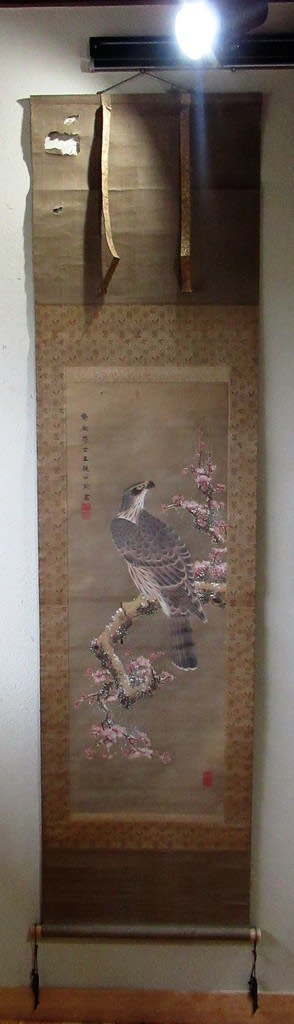

さて本日紹介する作品は、25年ほど前に姉から譲り受けた作品です。こちらも母が旧蔵していた作品で、母が嫁に行く姉に渡した作品ですが、姉が小生にくれた作品です。

パリの少女 近岡善次郎画

本人裏書 タトウ+黄袋

油彩10~12号 額装 画サイズ:縦*横(未測定)

![]()

当方の家にあった作品でおそらく祖父が購入した作品でしょう。祖父から父に、父が亡くなり母に、母から姉に、姉から小生に・・・・。

![]()

近岡善次郎が39歳頃(1957年 昭和32年)にパリで描いた作品と思われます。

![]()

隣県の山形出身の画家です。

![]()

***********************************

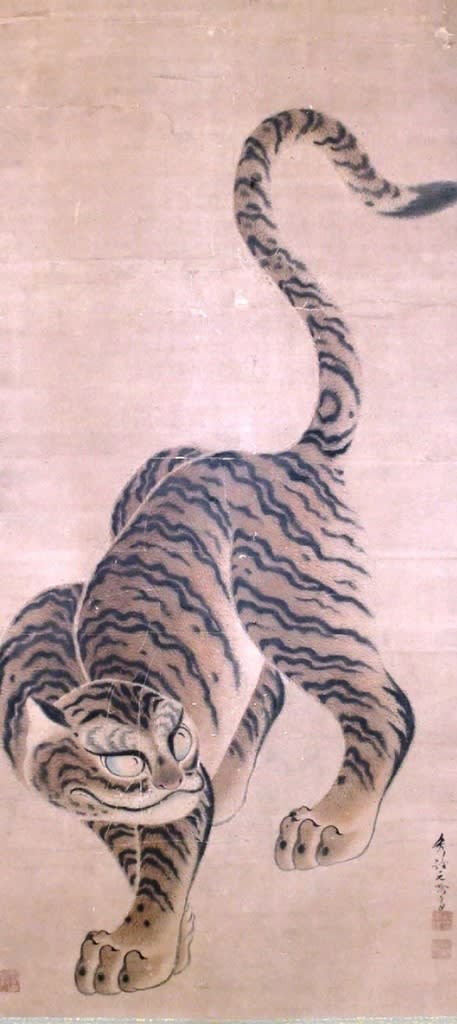

近岡善次郎:大正3年、現在の新庄市大町に生まれる。

東京の川端画学校に学び、昭和16年に一水会賞を受賞、名実ともに日本の画壇の一線に躍進した。昭和38年には安井賞を受賞し、作品には国立近代美術館の買上げとなった。また、全国の西洋館の姿を描き残し、その後それらは近代洋風建築シリーズ切手のもととなった。

郷里においては、児童文化の向上と美術教育の振興を願い、昭和24年、最上学童展を創設。昭和52年には学童展キャラバン隊を結成し、交流活動などを通し地域住民の情操面を大いに高めた。郷土愛あふれる作品や地域文化振興に対する指導は、広く敬愛を受けている。この功績により、平成11年、新庄市名誉市民の称号を贈られる。平成19年、92歳で逝去。(1914~2007)

***********************************

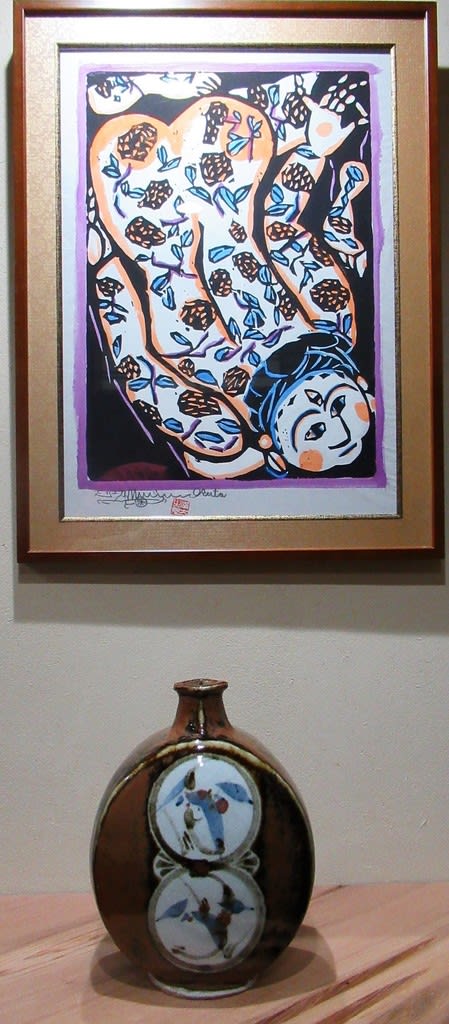

郷里の画家福田豊四郎と懇意にしていたのは祖父母、父母、そして叔父と姉ですが、その福田豊四郎と川端龍子も浅からぬ縁のある画家です。その関係からか男の隠れ家には川端龍子の作品も遺されています。

![]()

おなじ東北出身の画家ということで購入したかもしれませんが、先人のセンスの良い絵の選び方に感服せざる得ません。

![]()

近岡善次郎の作品は他にも1点ありましたが、今は手元にありません。本日紹介する本作品は小生が好きな作品のひとつです。母が亡くなり、甥っ子たちに姉はあげなさいというのですが・・・。

だいぶ使い込んでいます。草履で下駄? 郷里は道も悪く、雪道でもあるし、さらには前にカバーもついていませせんので痛みが早かったのでしょう。

弘前に近いので、食器類にも津軽塗を母は好んで使用していましたが、さすがに下駄までとは・・。母はお茶を教えていましたが茶事にこの下駄は向いていないと思いますが・・。

津軽塗の下駄や草履は珍しいものではありません。数千円から数万円で買えるものですが、草履類をほとんど処分するのは忍びなかったので、食器類と同じく修理できないかと思いました。

もう一足のほうがまだ状態がいいようです。

本ブログで紹介したお櫃や碗類を修理してくれた弘前の漆器店に頼んでみることにしました。

この二足を東京に持ち帰り、これらの写真類を漆器店に送ったところ、食器専門で下駄は扱っていなかったのか「きれいには修理できない。」との返事でした。

「きれいに直らないのは致し方ないが、保存するだけでも・・・。」と頼み込んだら「やるだけやってみましょう。」という返事を頂きました。約二か月後に修理されてきたのが下記の写真です。

塗りの剥がれた部分は黒くし、金具類を新しくしたようですが、全体にだいぶきれいになっています。

塗りは津軽塗の中では上等の部類のもののようです。下駄や草履に通常ある塗とは違うようです。

塗を磨くだけでもきれいになるのが漆器のすごいところです。

このように直そうと思うのが蒐集する者の義務でしょう。この二足の修理代金は1万円也、さて二束(足)三文は津軽塗の下駄か、修理代金か・・??

さて本日紹介する作品は、25年ほど前に姉から譲り受けた作品です。こちらも母が旧蔵していた作品で、母が嫁に行く姉に渡した作品ですが、姉が小生にくれた作品です。

パリの少女 近岡善次郎画

本人裏書 タトウ+黄袋

油彩10~12号 額装 画サイズ:縦*横(未測定)

当方の家にあった作品でおそらく祖父が購入した作品でしょう。祖父から父に、父が亡くなり母に、母から姉に、姉から小生に・・・・。

近岡善次郎が39歳頃(1957年 昭和32年)にパリで描いた作品と思われます。

隣県の山形出身の画家です。

***********************************

近岡善次郎:大正3年、現在の新庄市大町に生まれる。

東京の川端画学校に学び、昭和16年に一水会賞を受賞、名実ともに日本の画壇の一線に躍進した。昭和38年には安井賞を受賞し、作品には国立近代美術館の買上げとなった。また、全国の西洋館の姿を描き残し、その後それらは近代洋風建築シリーズ切手のもととなった。

郷里においては、児童文化の向上と美術教育の振興を願い、昭和24年、最上学童展を創設。昭和52年には学童展キャラバン隊を結成し、交流活動などを通し地域住民の情操面を大いに高めた。郷土愛あふれる作品や地域文化振興に対する指導は、広く敬愛を受けている。この功績により、平成11年、新庄市名誉市民の称号を贈られる。平成19年、92歳で逝去。(1914~2007)

***********************************

郷里の画家福田豊四郎と懇意にしていたのは祖父母、父母、そして叔父と姉ですが、その福田豊四郎と川端龍子も浅からぬ縁のある画家です。その関係からか男の隠れ家には川端龍子の作品も遺されています。

おなじ東北出身の画家ということで購入したかもしれませんが、先人のセンスの良い絵の選び方に感服せざる得ません。

近岡善次郎の作品は他にも1点ありましたが、今は手元にありません。本日紹介する本作品は小生が好きな作品のひとつです。母が亡くなり、甥っ子たちに姉はあげなさいというのですが・・・。