最近、年齢とともに同窓会や同級会、務め先に同期会、OB会に参加することが多いのですが、話題は主に孫や病気、そして趣味の内容になることが多いのですが、骨董蒐集の話は極力控えるようにしようと思っています。どうもガラクタ蒐集、贋作ばかりという方向になりがちで当方としては気が削がれる内容になるからです。

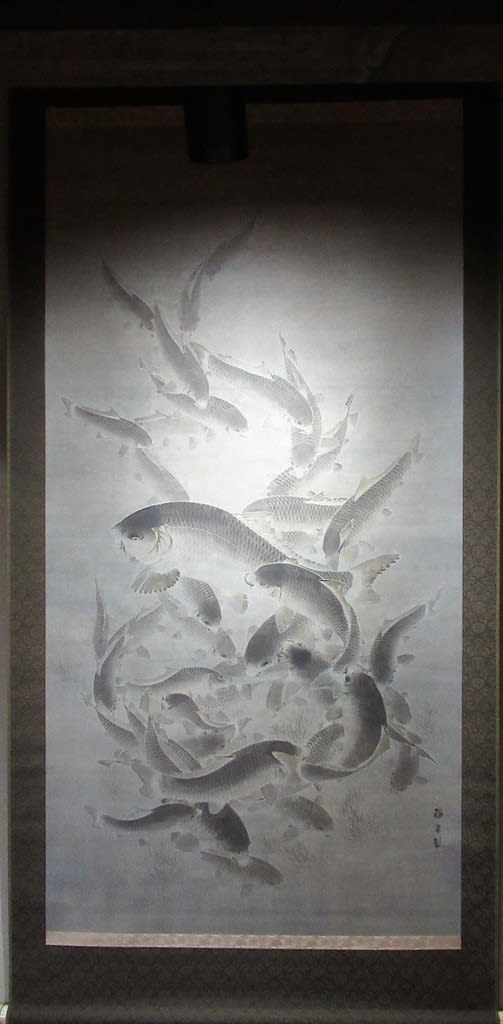

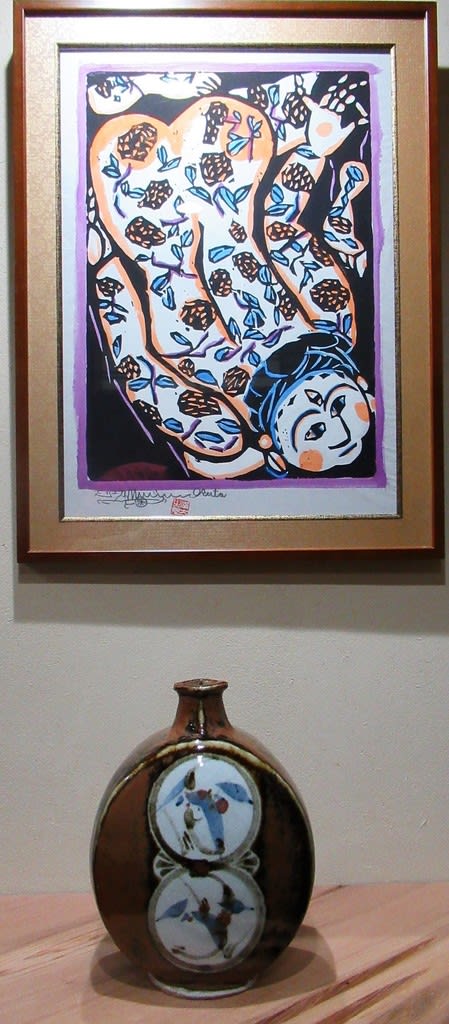

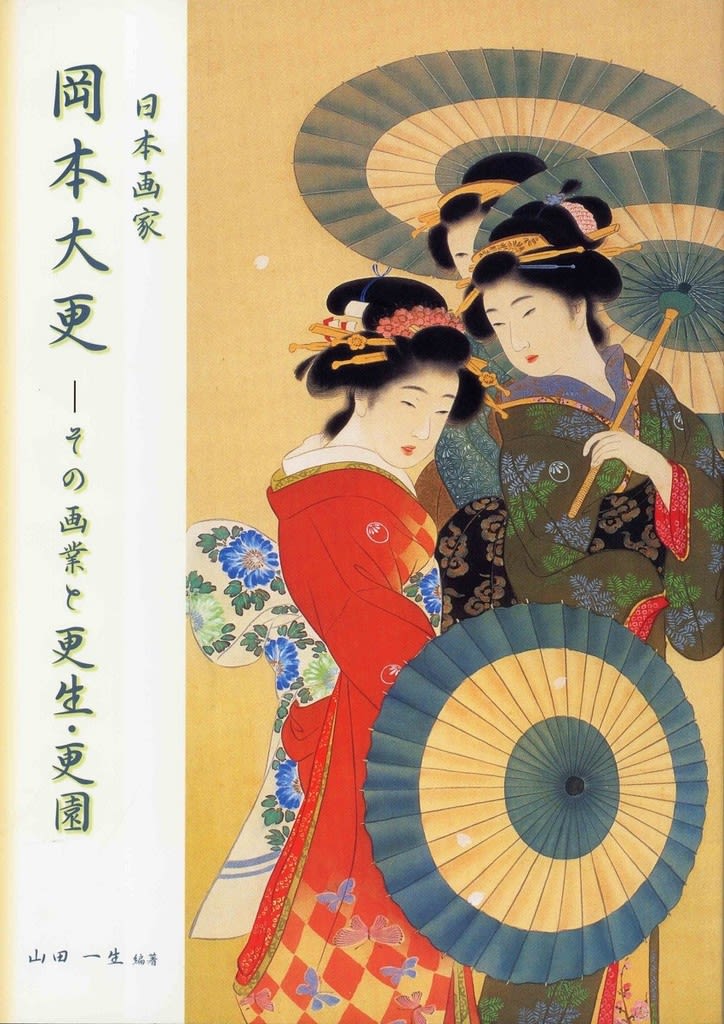

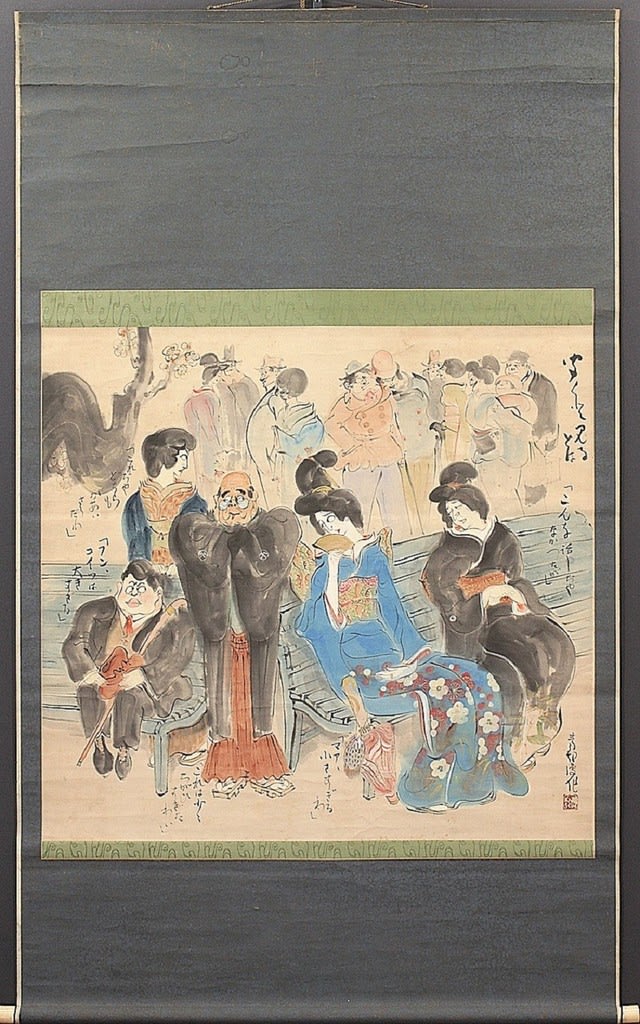

さて葛飾北一という葛飾北斎の門人である画家をご存知の方はかなりの日本画通と言えるでしょうが、まずほとんどの人が知らない画家の一人です。

本日は、美術館に数点の作品が所蔵されている以外は、ほとんどその作品は遺っていないという葛飾北一という画家の作品の紹介です。

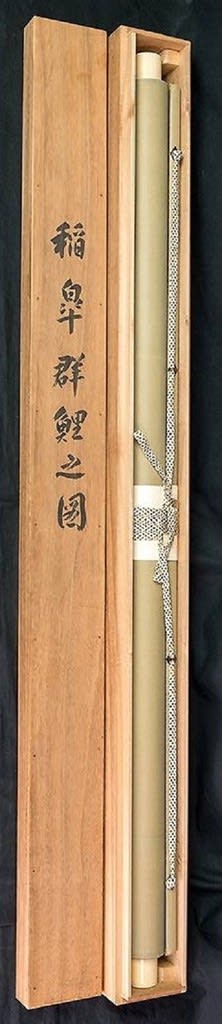

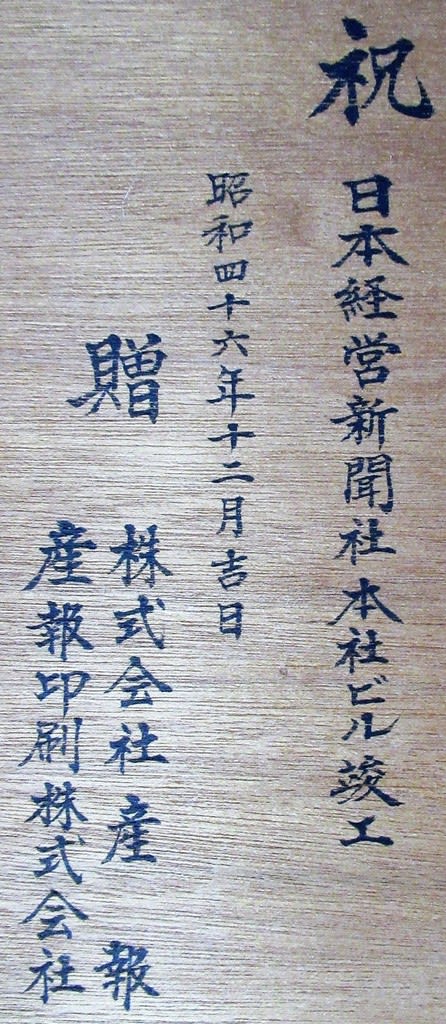

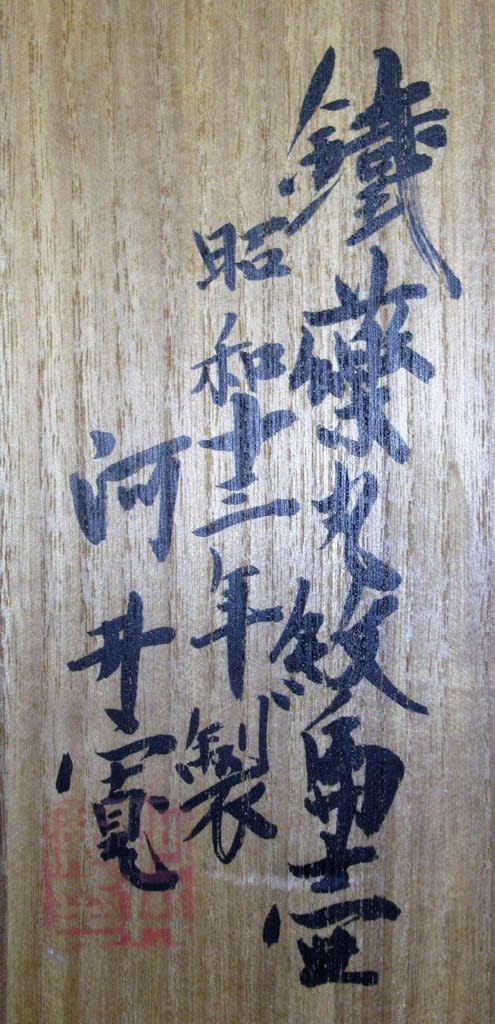

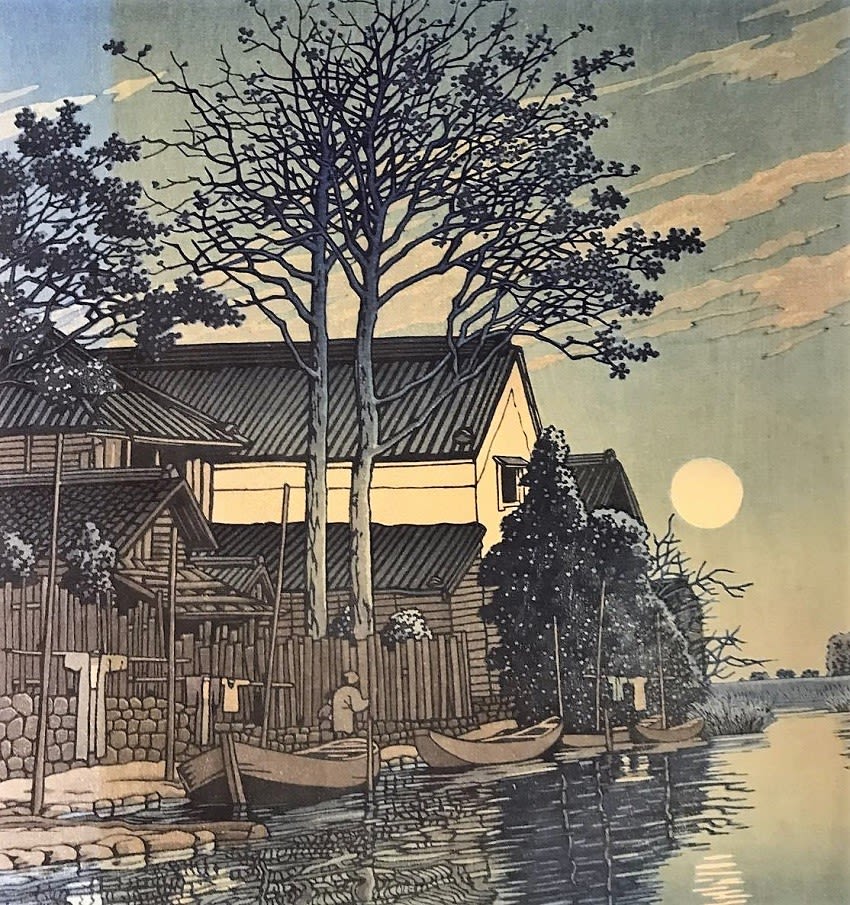

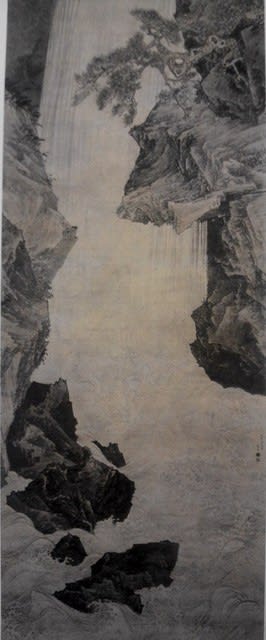

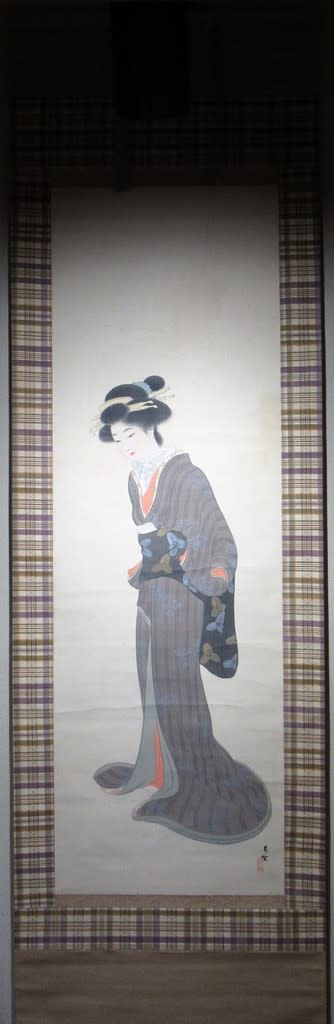

関羽・劉備玄徳図 葛飾北一筆

紙本着色軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦1680*横455 画サイズ:縦920*横310

![]()

![]()

***************************************

葛飾北一(かつしか ほくいつ、生没年不詳):江戸時代の浮世絵師。葛飾北斎の門人。葛飾の画姓を称し紫光斎、形工斎、形工亭と号す。作画期は文化から文政の頃にかけてで、肉筆美人画の作を残している。葛飾応為との合作がある。

*葛飾応為:葛飾北斎の三女。応為は号(画号)で、名は栄(えい)と言い、お栄(おえい、阿栄、應栄とも)、栄女(えいじょ)。

***************************************

まず滅多に市場に葛飾北一の作品が出回りことはないでしょう。

![]()

インターネットに記事には「北斎の門人であったこと、工形斎とも呼したこと、作画時期が文化・文政期頃とされていること、および、肉筆美人画が1枚程度残っているぐらいで、ほかの事がまった分からない画家」という記述がありますが、下記の作品が知られています。

作品例

「美人図」 :紙本着色 ニューオータニ美術館所蔵

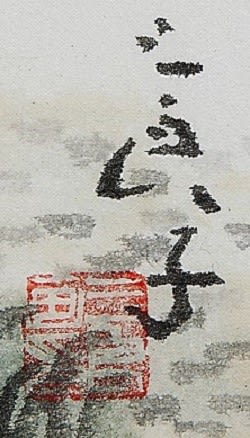

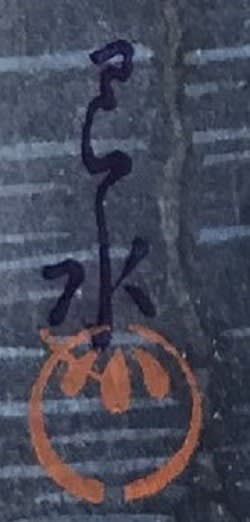

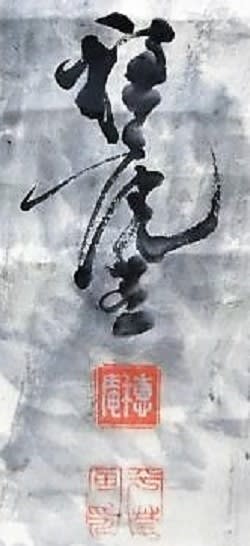

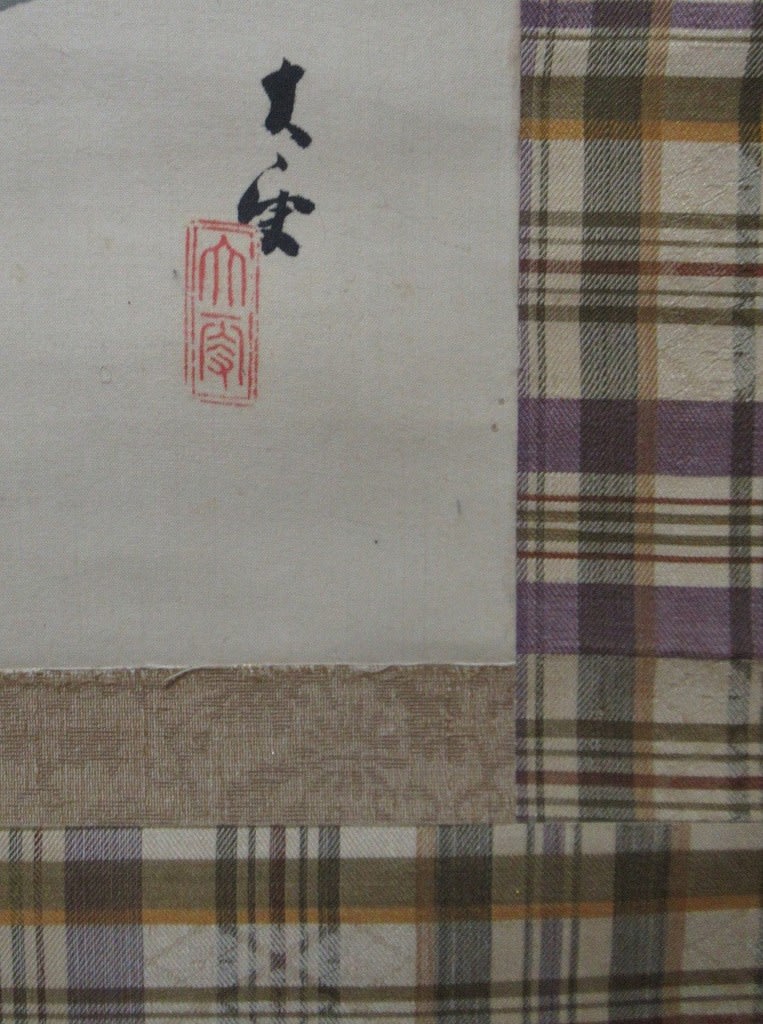

※「北一」の落款と朱筆の花押

「遊女立姿図」 :紙本着色 日本浮世絵博物館所蔵

※「北一」の落款と朱文方印、「水島隠士」の画賛あり

「物思う美人図」:紙本着色 東京国立博物館所蔵

※「形工亭北一」の落款と白文方印、石川悟堂の画賛あり

「雨乞小町図」 :絹本着色 熊本県立美術館所蔵

※「紫光斎北一筆」の落款、白文方印あり

「読書美人図」 :紙本着色 摘水軒記念文化振興財団所蔵

※「北一筆」の落款、朱文楕円印あり

「小松引美人図」: 絹本着色 大英博物館所蔵

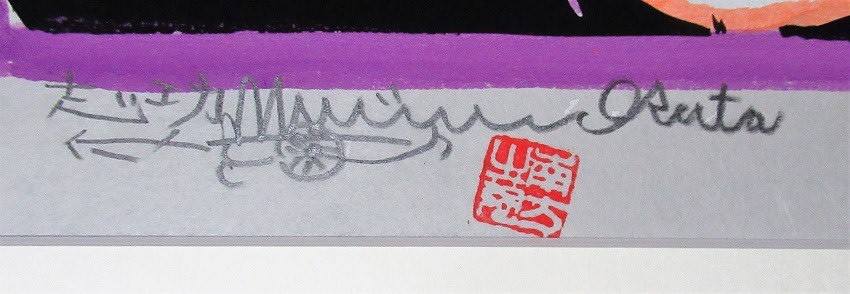

本作品は美人画ではなく「関羽」と「劉備玄徳」を描いた作品です。

![]()

*************************************

劉 備:延熹4年(161年) - 章武3年4月24日(223年6月10日))は、後漢末期から三国時代の武将、蜀漢の初代皇帝。字は玄徳黄巾の乱の鎮圧で功績を挙げ、その後は各地を転戦した。諸葛亮の天下三分の計に基づいて益州の地を得て勢力を築き、後漢の滅亡を受けて皇帝に即位して、蜀漢を建国した。その後の、魏・呉・蜀漢による三国鼎立の時代を生じさせた。 明代の小説『三国志演義』では中心人物として登場する。

*************************************

葛飾北一の作品で遺っているのは美人画ばかりで本日紹介するような人物画が初めてでしょう。

![]()

*************************************

関 羽:(かん う)? - 建安24年12月(220年1月))は、中国後漢末期の将軍。字は雲長(うんちょう)。元の字は長生。司隷河東郡解県(現在の山西省運城市常平郷常平村)の人。子は関平・関興。孫は関統・関彝。蜀漢の創始者である劉備に仕え、その人並み外れた武勇や義理を重んじる人物は敵の曹操や多くの同時代人から称賛された。後漢から贈られた封号は漢寿亭侯。諡が壮繆侯(または壮穆侯)だが、諡号は歴代王朝から多数贈られた。悲劇的な死を遂げたが、後世の人間に神格化され関帝(関聖帝君・関帝聖君)となり、47人目の神とされた。信義に厚い事などから、現在では商売の神として世界中の中華街で祭られている。そろばんを発明したという伝説まである。

![]()

小説『三国志演義』では、「雲長、関雲長或いは関公、関某と呼ばれ、一貫して諱を名指しされていない」、「大活躍する場面が壮麗に描かれている」など、前述の関帝信仰に起因すると思われる特別扱いを受けている。見事な鬚髯(鬚=あごひげ、髯=ほほひげ)をたくわえていたため、『三国志演義』などでは「美髯公」などとも呼ばれる。

*************************************

![]()

真贋はともかく、稀有な出来の良い作品を掘り出すのは蒐集する者の務めです。本日紹介した作品は葛飾北一の珍しい作品に相違ないと思っていますが、今後機会あるごとに検証してみたいと思います。

このような内容の話題に理解を示してくれる人は周囲に少ないようです。どうせ贋作だろうとか、鑑識眼は難しいとか決めつけられるのは気が滅入るものです。

さて葛飾北一という葛飾北斎の門人である画家をご存知の方はかなりの日本画通と言えるでしょうが、まずほとんどの人が知らない画家の一人です。

本日は、美術館に数点の作品が所蔵されている以外は、ほとんどその作品は遺っていないという葛飾北一という画家の作品の紹介です。

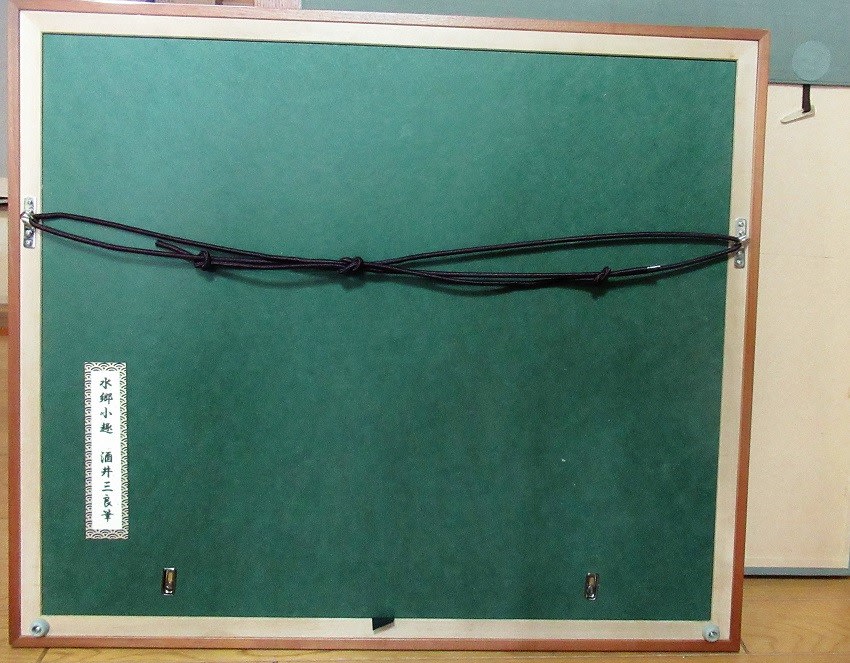

関羽・劉備玄徳図 葛飾北一筆

紙本着色軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦1680*横455 画サイズ:縦920*横310

***************************************

葛飾北一(かつしか ほくいつ、生没年不詳):江戸時代の浮世絵師。葛飾北斎の門人。葛飾の画姓を称し紫光斎、形工斎、形工亭と号す。作画期は文化から文政の頃にかけてで、肉筆美人画の作を残している。葛飾応為との合作がある。

*葛飾応為:葛飾北斎の三女。応為は号(画号)で、名は栄(えい)と言い、お栄(おえい、阿栄、應栄とも)、栄女(えいじょ)。

***************************************

まず滅多に市場に葛飾北一の作品が出回りことはないでしょう。

インターネットに記事には「北斎の門人であったこと、工形斎とも呼したこと、作画時期が文化・文政期頃とされていること、および、肉筆美人画が1枚程度残っているぐらいで、ほかの事がまった分からない画家」という記述がありますが、下記の作品が知られています。

作品例

「美人図」 :紙本着色 ニューオータニ美術館所蔵

※「北一」の落款と朱筆の花押

「遊女立姿図」 :紙本着色 日本浮世絵博物館所蔵

※「北一」の落款と朱文方印、「水島隠士」の画賛あり

「物思う美人図」:紙本着色 東京国立博物館所蔵

※「形工亭北一」の落款と白文方印、石川悟堂の画賛あり

「雨乞小町図」 :絹本着色 熊本県立美術館所蔵

※「紫光斎北一筆」の落款、白文方印あり

「読書美人図」 :紙本着色 摘水軒記念文化振興財団所蔵

※「北一筆」の落款、朱文楕円印あり

「小松引美人図」: 絹本着色 大英博物館所蔵

本作品は美人画ではなく「関羽」と「劉備玄徳」を描いた作品です。

*************************************

劉 備:延熹4年(161年) - 章武3年4月24日(223年6月10日))は、後漢末期から三国時代の武将、蜀漢の初代皇帝。字は玄徳黄巾の乱の鎮圧で功績を挙げ、その後は各地を転戦した。諸葛亮の天下三分の計に基づいて益州の地を得て勢力を築き、後漢の滅亡を受けて皇帝に即位して、蜀漢を建国した。その後の、魏・呉・蜀漢による三国鼎立の時代を生じさせた。 明代の小説『三国志演義』では中心人物として登場する。

*************************************

葛飾北一の作品で遺っているのは美人画ばかりで本日紹介するような人物画が初めてでしょう。

*************************************

関 羽:(かん う)? - 建安24年12月(220年1月))は、中国後漢末期の将軍。字は雲長(うんちょう)。元の字は長生。司隷河東郡解県(現在の山西省運城市常平郷常平村)の人。子は関平・関興。孫は関統・関彝。蜀漢の創始者である劉備に仕え、その人並み外れた武勇や義理を重んじる人物は敵の曹操や多くの同時代人から称賛された。後漢から贈られた封号は漢寿亭侯。諡が壮繆侯(または壮穆侯)だが、諡号は歴代王朝から多数贈られた。悲劇的な死を遂げたが、後世の人間に神格化され関帝(関聖帝君・関帝聖君)となり、47人目の神とされた。信義に厚い事などから、現在では商売の神として世界中の中華街で祭られている。そろばんを発明したという伝説まである。

小説『三国志演義』では、「雲長、関雲長或いは関公、関某と呼ばれ、一貫して諱を名指しされていない」、「大活躍する場面が壮麗に描かれている」など、前述の関帝信仰に起因すると思われる特別扱いを受けている。見事な鬚髯(鬚=あごひげ、髯=ほほひげ)をたくわえていたため、『三国志演義』などでは「美髯公」などとも呼ばれる。

*************************************

真贋はともかく、稀有な出来の良い作品を掘り出すのは蒐集する者の務めです。本日紹介した作品は葛飾北一の珍しい作品に相違ないと思っていますが、今後機会あるごとに検証してみたいと思います。

このような内容の話題に理解を示してくれる人は周囲に少ないようです。どうせ贋作だろうとか、鑑識眼は難しいとか決めつけられるのは気が滅入るものです。