幼稚園最後の運動会は雨で順延、延期日も雨で中止。年長組だけの平日の運動会でしたが、半休をとっての参観となりました。ダンスの苦手の息子はソーラン節の旗振り役。

![]()

全員リレーはなんとか完走しました。帰宅後に練習に付き合ったせいか早く走れるようになってきたようです。

![]()

![]()

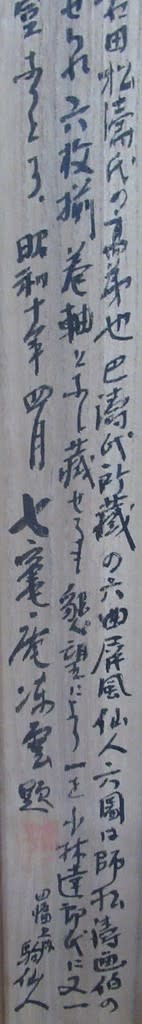

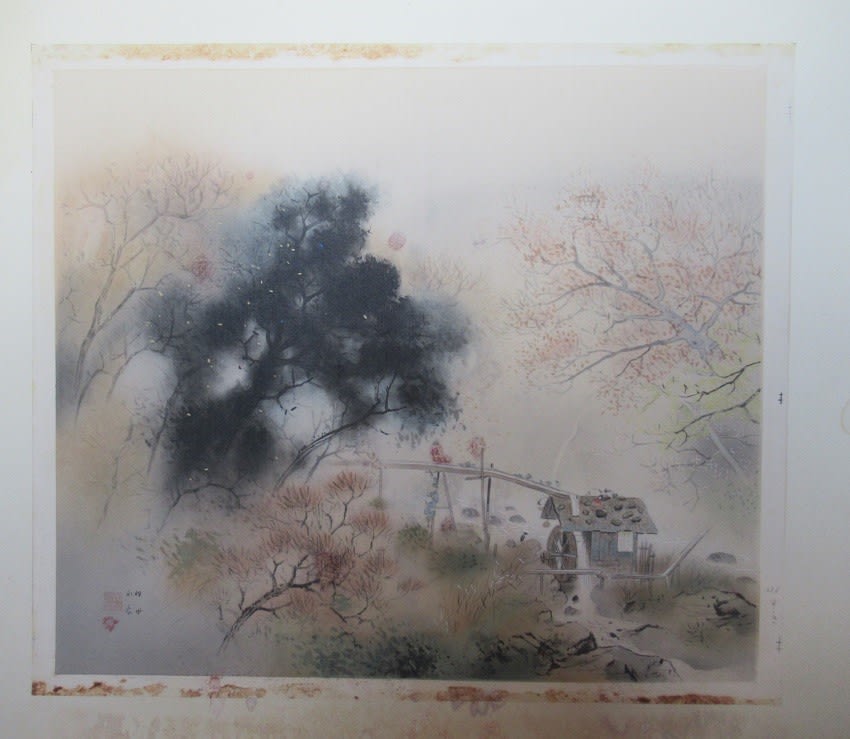

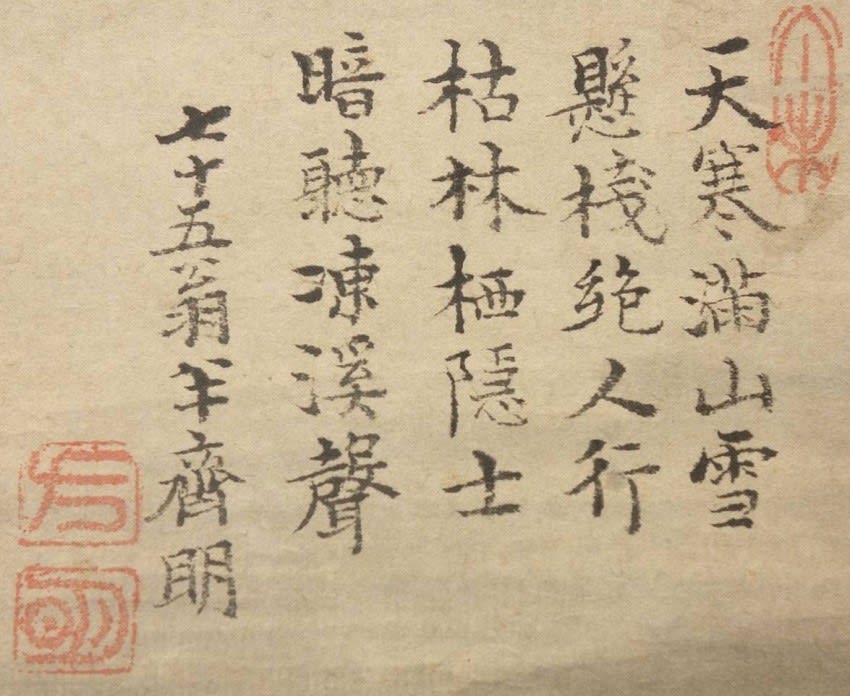

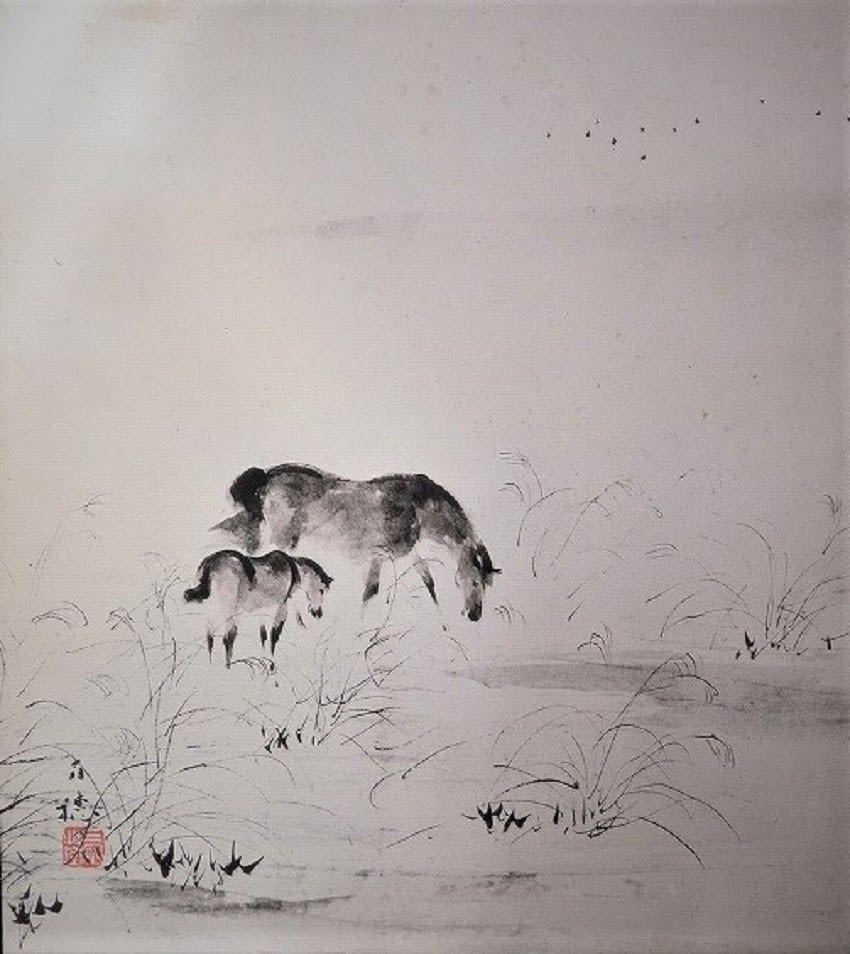

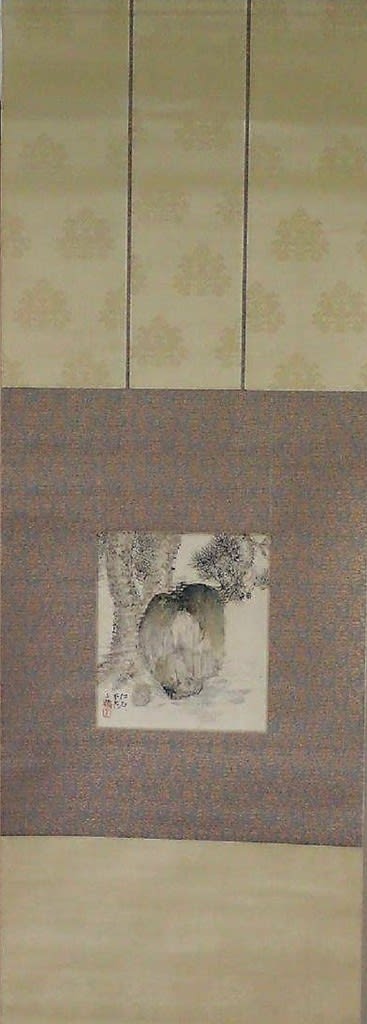

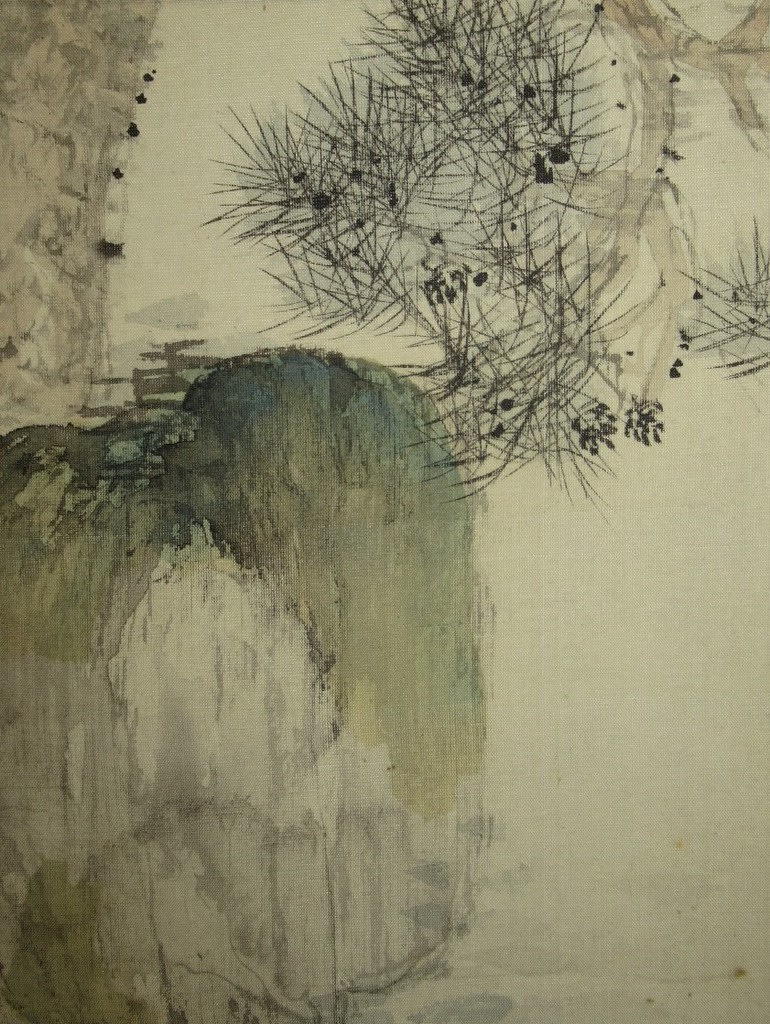

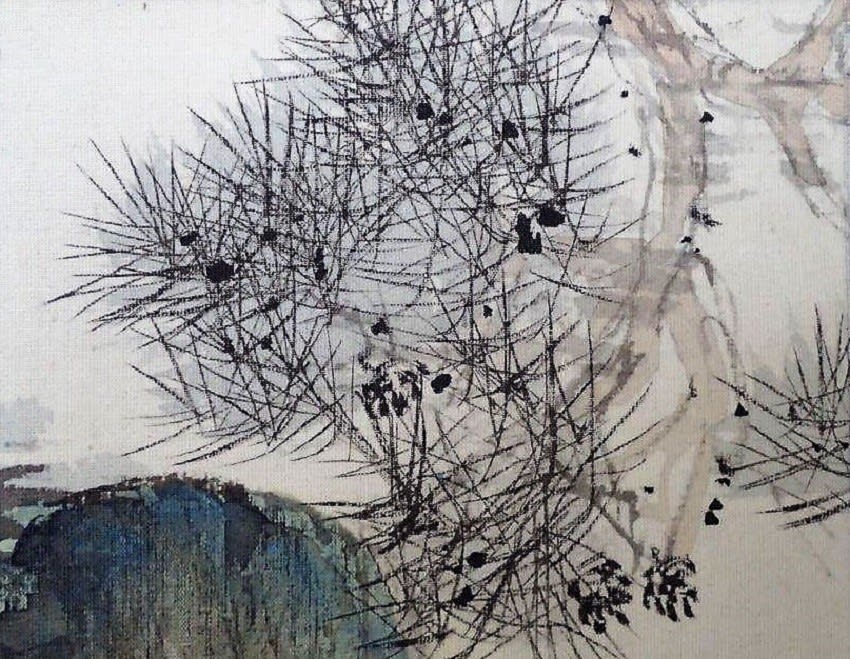

本日は福田豊四郎の作品の紹介です。当方ではあまり認識がなかったのですが、福田豊四郎のブルーを基調にした作品は人気が高いようです。この作品のような8号の作品だと30万円強の値段です。

![]()

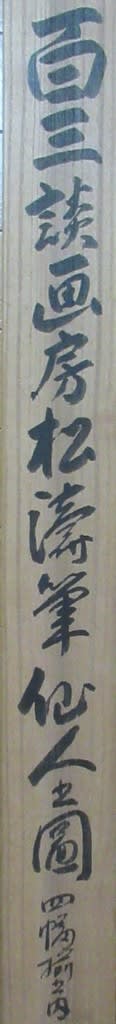

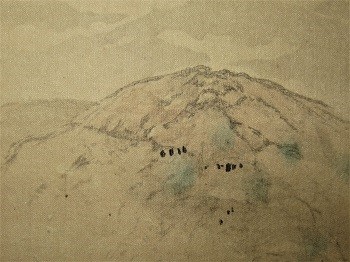

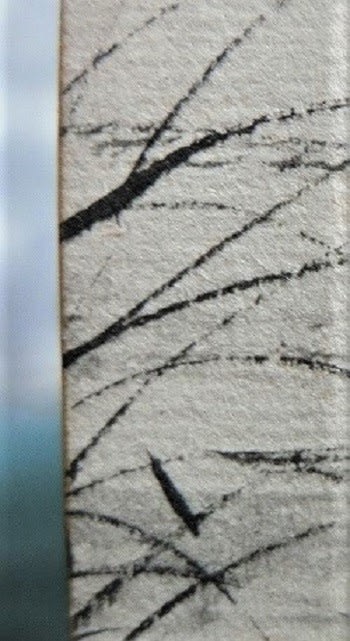

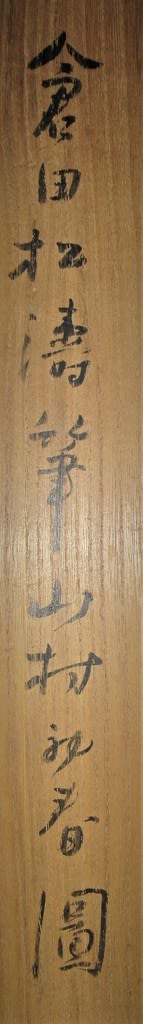

山湖首夏 福田豊四郎筆 昭和40年頃 その101

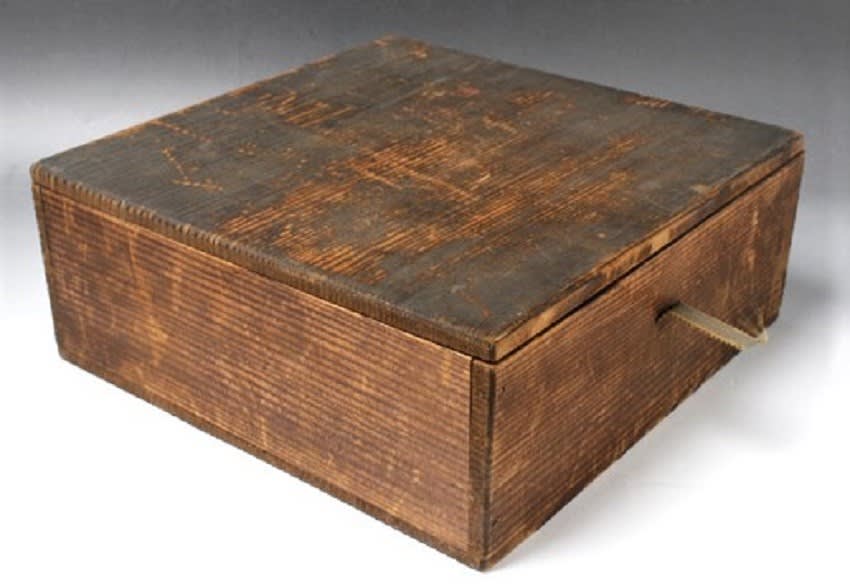

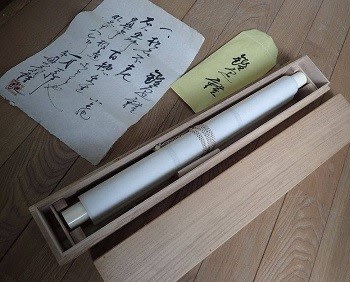

絹本着色額装 共シール F8号 誂タトウ+黄袋

全体サイズ(額サイズ):横620*縦550 画サイズ:横455*縦380

![]()

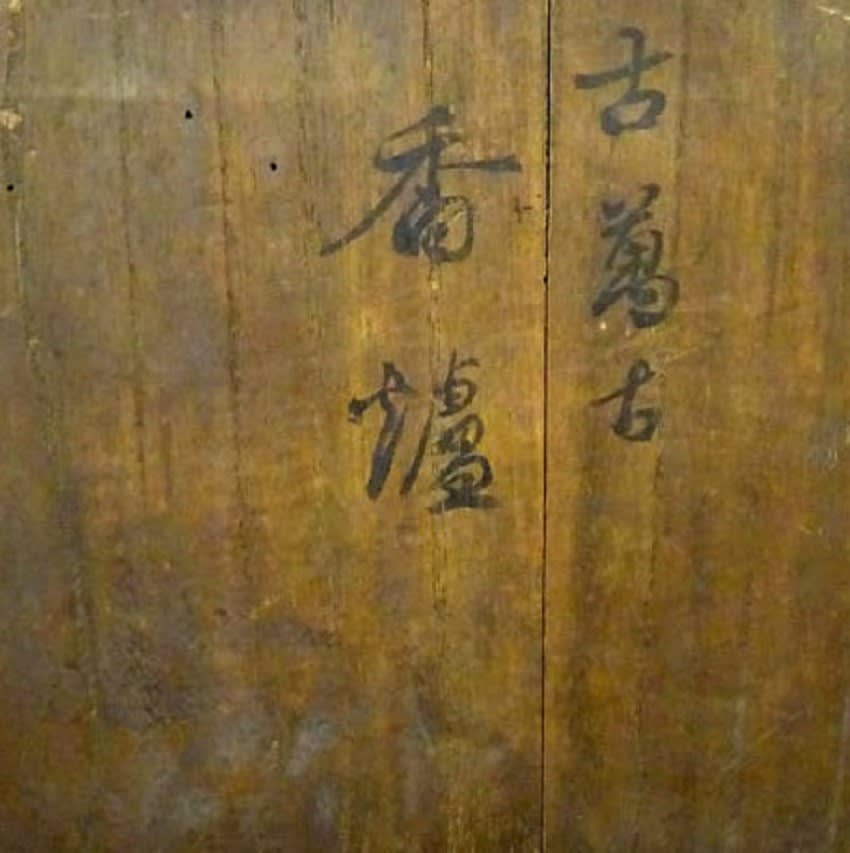

㈱電通のプレートには昭和44年(1969年)5月とあり、その年の10月に三度目の入院となる福田豊四郎が亡くなる前年ですが、作品の来歴との関係は不詳です。

![]()

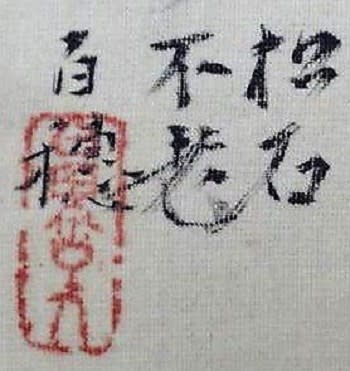

描いたのは落款と印章から昭和40年頃の作と推定されます。

![]()

![]()

広告代理店の電通の備品であった可能性があります。

![]()

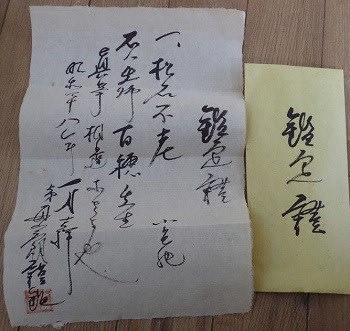

共シールにある題名の「首夏」とは夏の初めのことで 秋田では初夏に咲く栃乃花が描かれています。

![]()

最晩年には十和田湖を特徴あるブルーを基調として数多く描いていますが、このブルーを基調とした福田豊四郎の作品はとてもファンには人気が高い作品群です。

![]()

とくに十和田湖を描いた晩年の作は福田豊四郎にも思い入れがあり、人気の高い画題です。

![]()

本作品はネットオークションで15万円ほどでの落札でしたが、郷里では今少し高い価格で取引されています。

初期から通して本ブログにて福田豊四郎が十和田湖を描いた作品を紹介していますが、ブルーを基調とした十和田湖を描いた最晩年の作品には他にもありますが、下記が代表的な作品です。

湖上の岬 その1 福田豊四郎筆

絹本着色額装 共シール F12号 タトウ

全体サイズ(額サイズ):横857*縦751 画サイズ:横606*縦500

![]()

この作品は郷里で45万円で購入した作品です。

![]()

展示室にもうひとつお気に入りの杉本健吉の油彩の作品と、さらには明末赤絵と一緒に飾って愉しんでいます。

![]()

現在も含めていろんな思い出のある十和田湖・・・・、そういう体験を蘇らせてくれる作品です。

全員リレーはなんとか完走しました。帰宅後に練習に付き合ったせいか早く走れるようになってきたようです。

本日は福田豊四郎の作品の紹介です。当方ではあまり認識がなかったのですが、福田豊四郎のブルーを基調にした作品は人気が高いようです。この作品のような8号の作品だと30万円強の値段です。

山湖首夏 福田豊四郎筆 昭和40年頃 その101

絹本着色額装 共シール F8号 誂タトウ+黄袋

全体サイズ(額サイズ):横620*縦550 画サイズ:横455*縦380

㈱電通のプレートには昭和44年(1969年)5月とあり、その年の10月に三度目の入院となる福田豊四郎が亡くなる前年ですが、作品の来歴との関係は不詳です。

描いたのは落款と印章から昭和40年頃の作と推定されます。

広告代理店の電通の備品であった可能性があります。

共シールにある題名の「首夏」とは夏の初めのことで 秋田では初夏に咲く栃乃花が描かれています。

最晩年には十和田湖を特徴あるブルーを基調として数多く描いていますが、このブルーを基調とした福田豊四郎の作品はとてもファンには人気が高い作品群です。

とくに十和田湖を描いた晩年の作は福田豊四郎にも思い入れがあり、人気の高い画題です。

本作品はネットオークションで15万円ほどでの落札でしたが、郷里では今少し高い価格で取引されています。

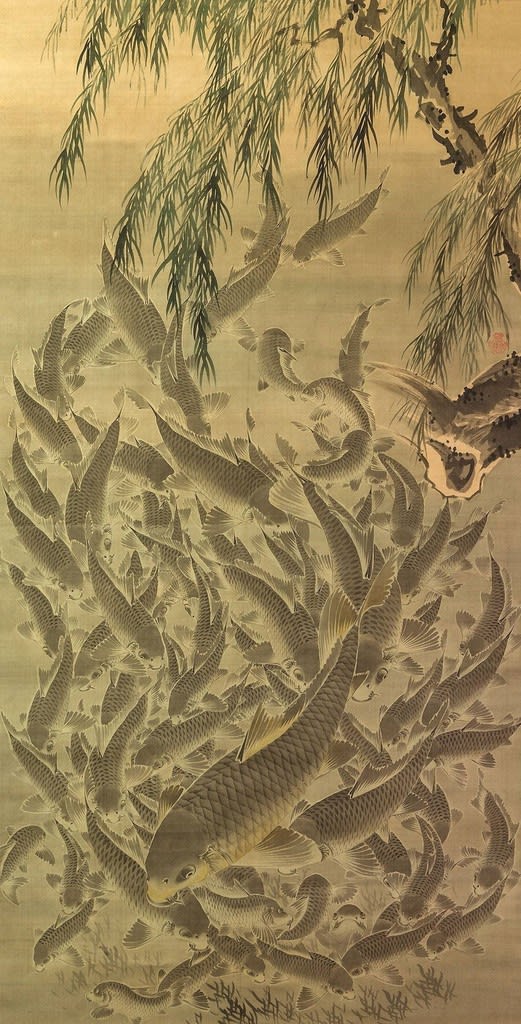

初期から通して本ブログにて福田豊四郎が十和田湖を描いた作品を紹介していますが、ブルーを基調とした十和田湖を描いた最晩年の作品には他にもありますが、下記が代表的な作品です。

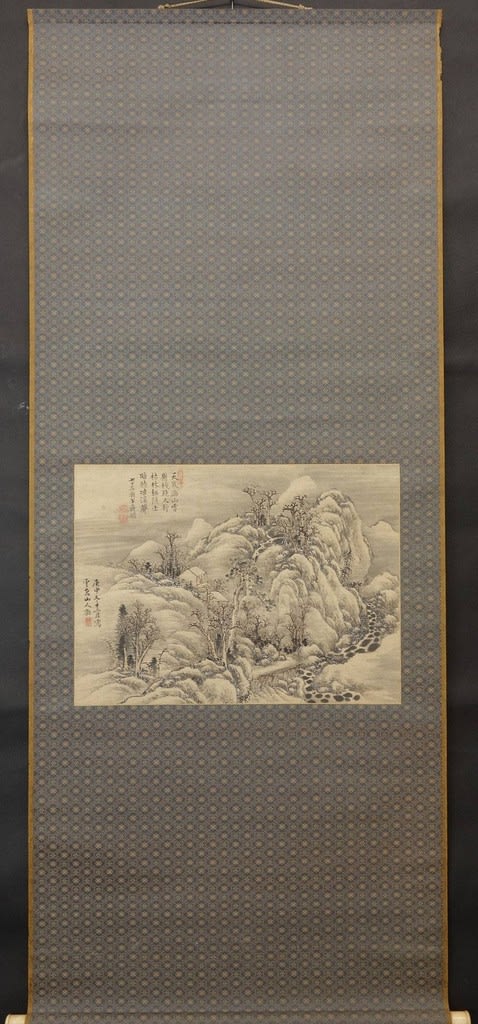

湖上の岬 その1 福田豊四郎筆

絹本着色額装 共シール F12号 タトウ

全体サイズ(額サイズ):横857*縦751 画サイズ:横606*縦500

この作品は郷里で45万円で購入した作品です。

展示室にもうひとつお気に入りの杉本健吉の油彩の作品と、さらには明末赤絵と一緒に飾って愉しんでいます。

現在も含めていろんな思い出のある十和田湖・・・・、そういう体験を蘇らせてくれる作品です。

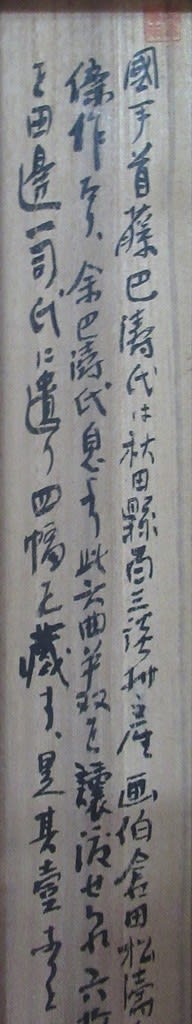

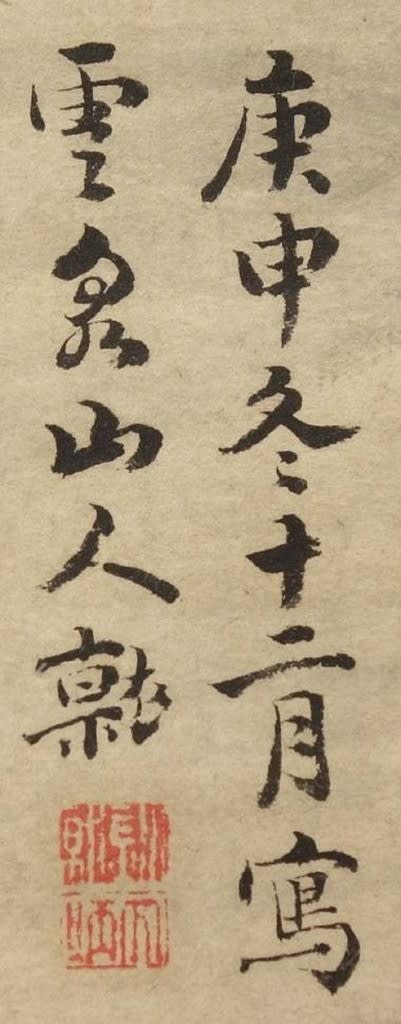

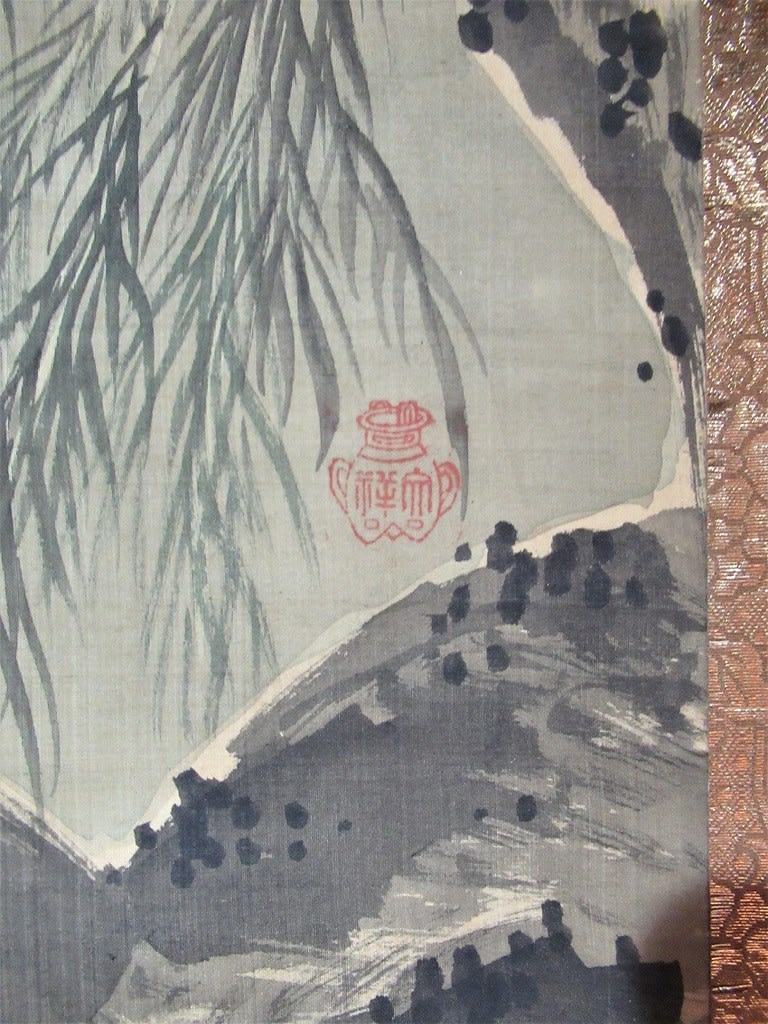

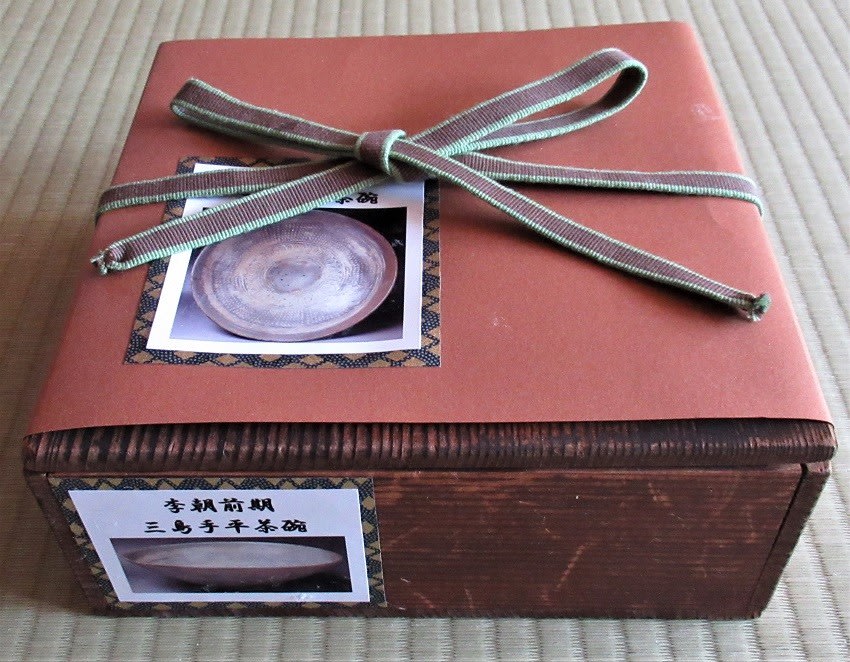

のですが、本作品はその面白さに惹かれて入手した作品です。

のですが、本作品はその面白さに惹かれて入手した作品です。

家内は倉田松濤の吉祥の作品が好きだと言って複数の作品を購入しています。

家内は倉田松濤の吉祥の作品が好きだと言って複数の作品を購入しています。