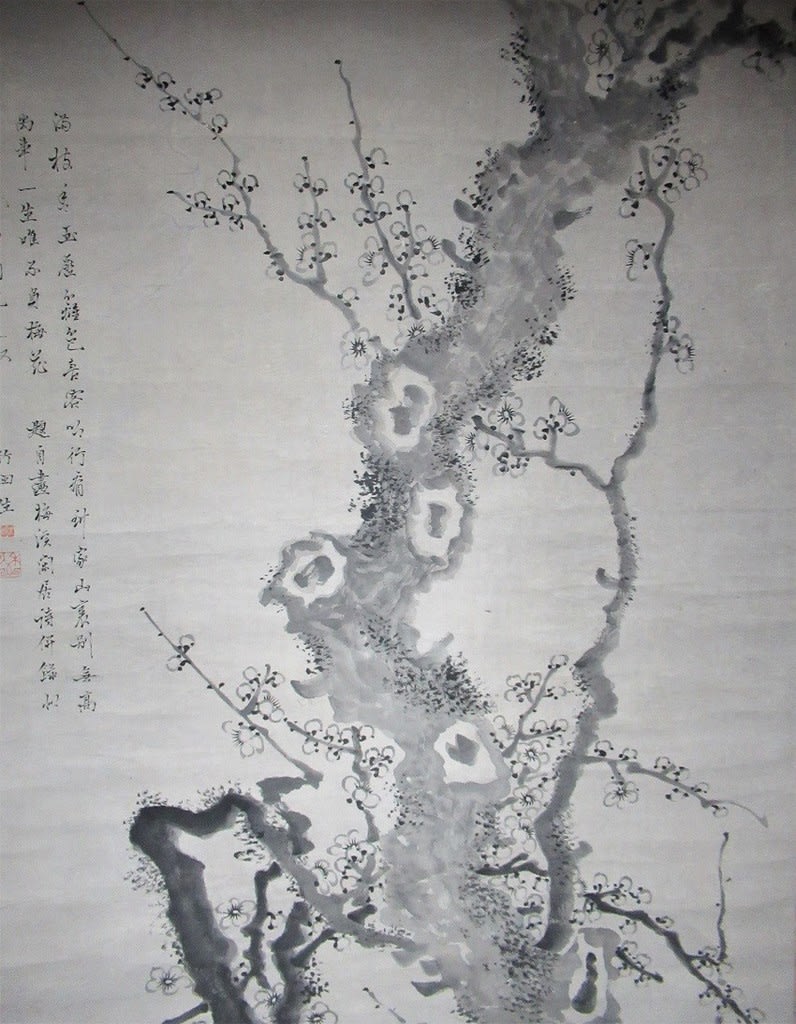

大橋翆石の作品は贋作が多いので慎重を期しているのですが、判断を保留している作品に下記の作品がありました。以前に「猛虎之図」の作品にて検討して記事を掲載しましたが、本作品も同様な疑問点から真贋の判断を保留していた作品です。

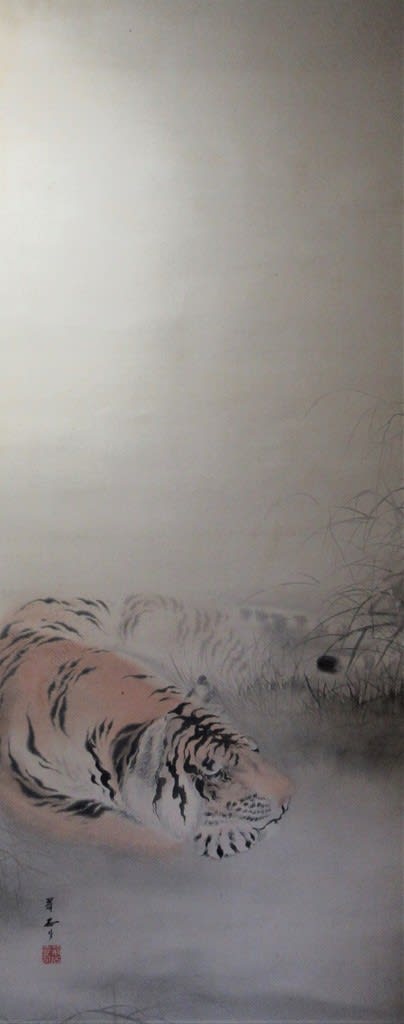

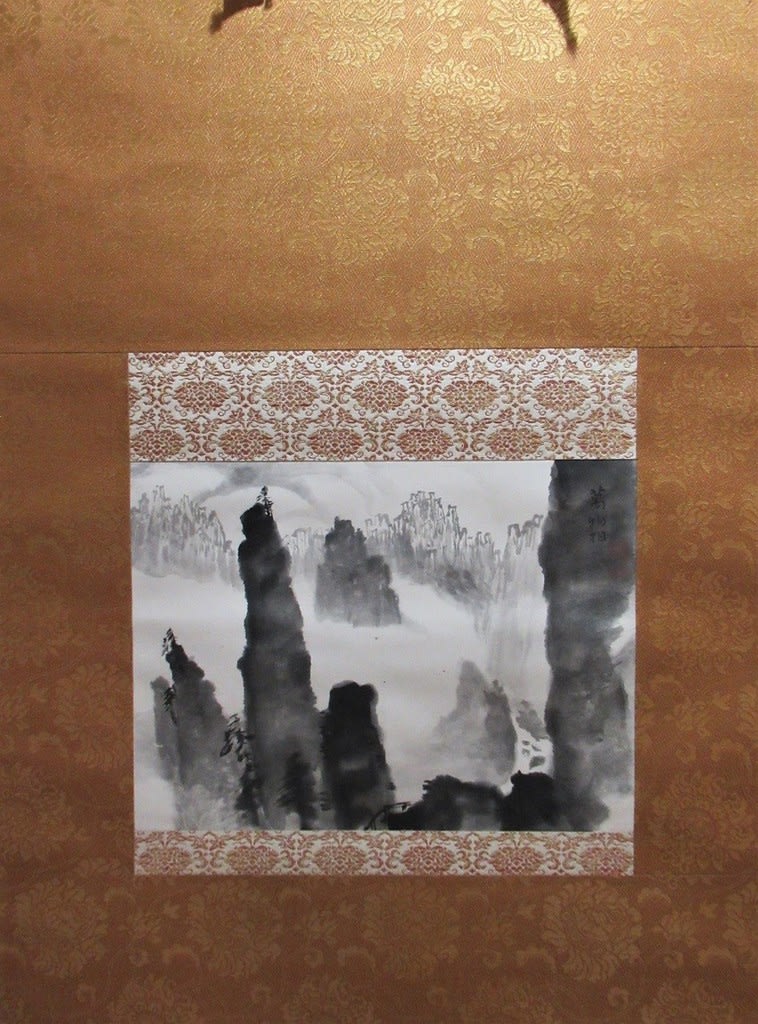

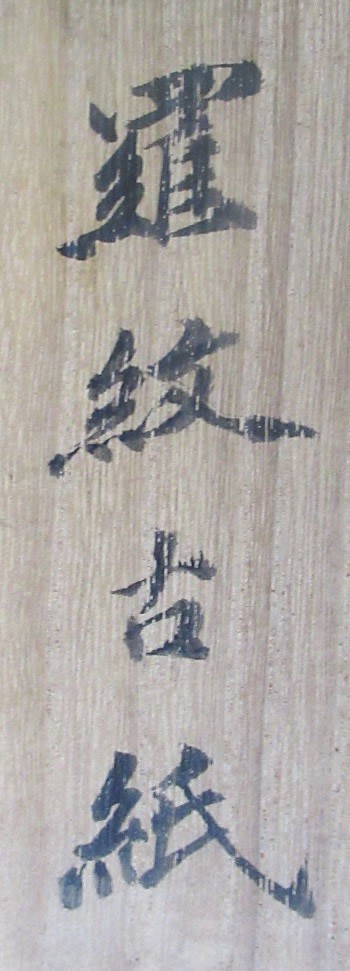

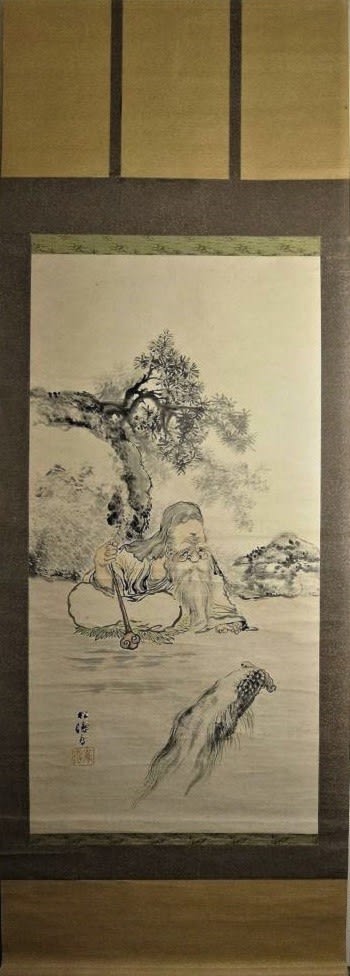

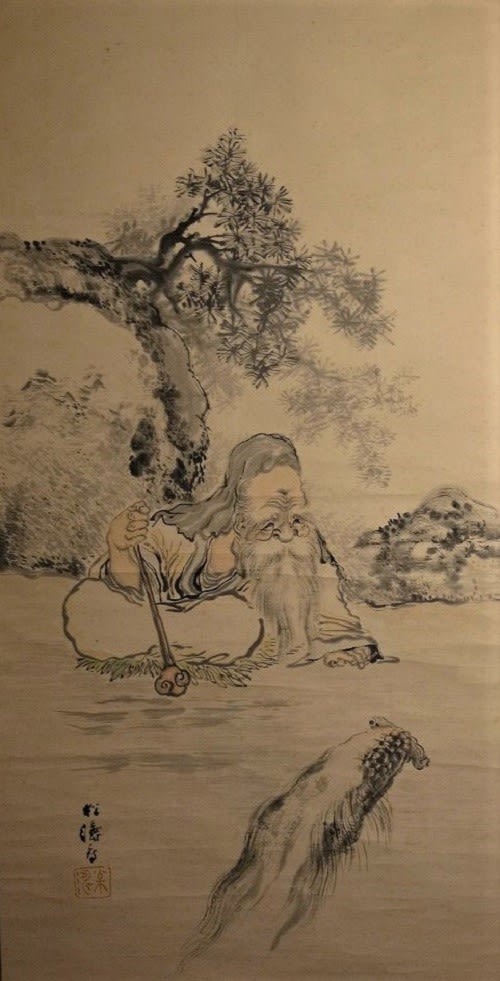

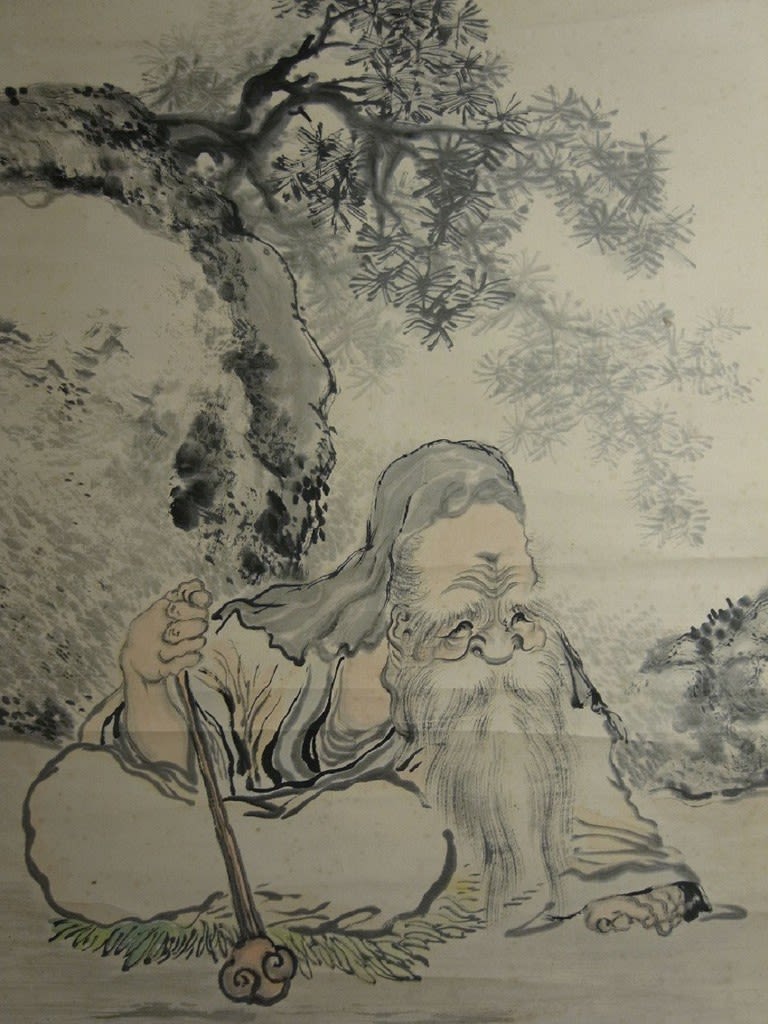

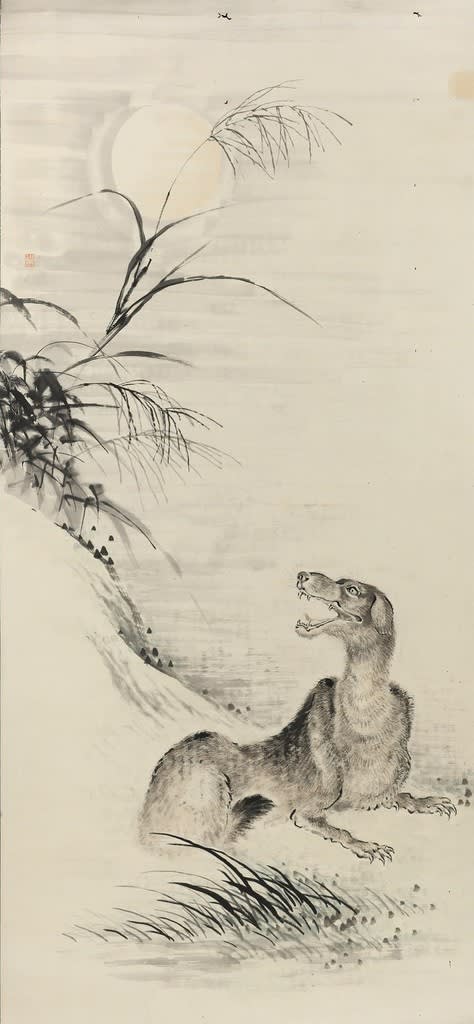

臥乕之図 大橋翠石筆 明治43年頃

絹本着色軸装 軸先本象牙 自署鑑定共箱

全体サイズ:横640*縦2140 画サイズ:横*縦

![]()

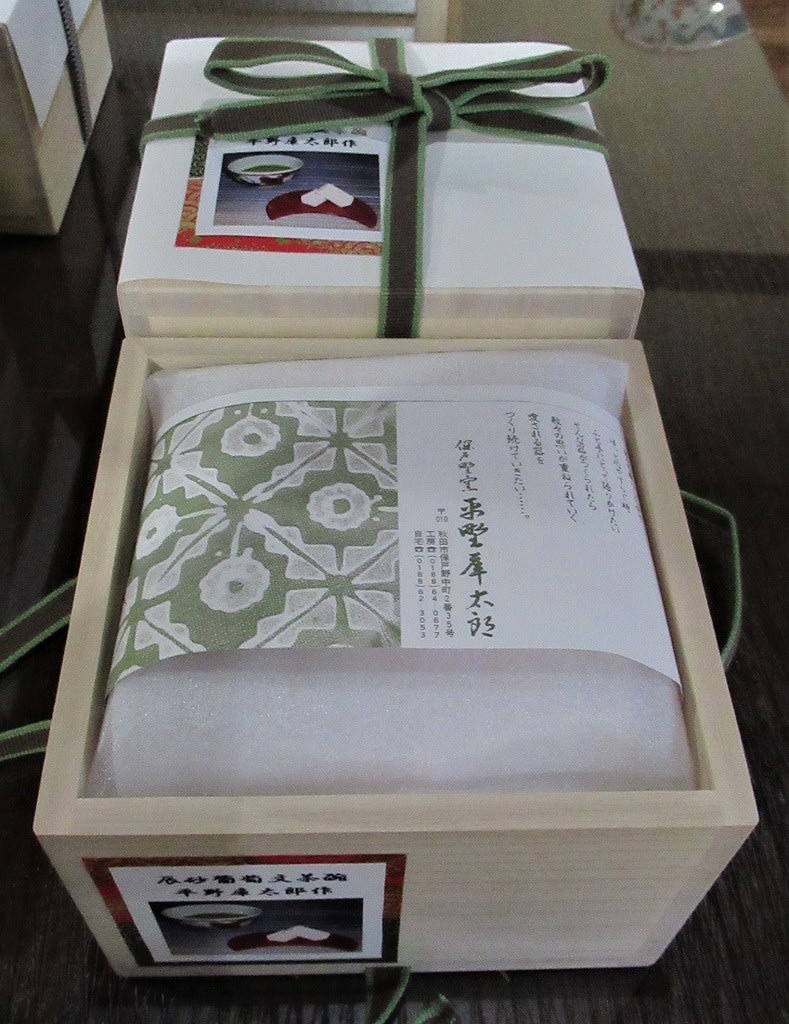

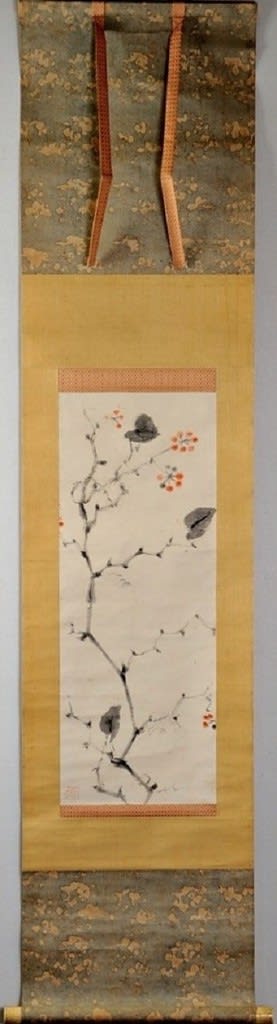

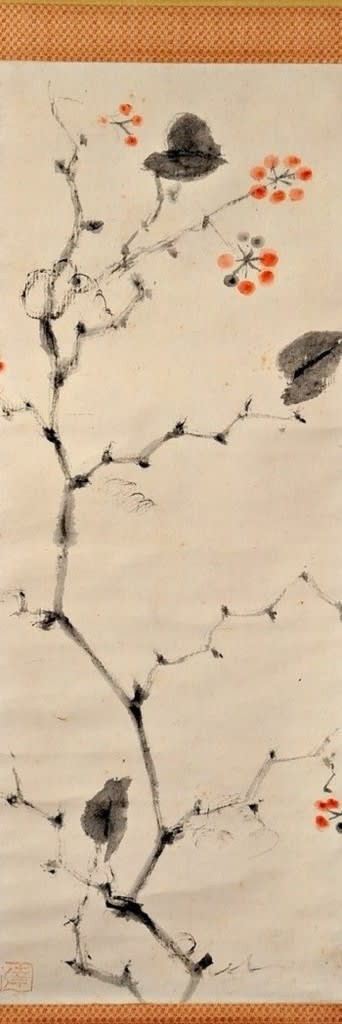

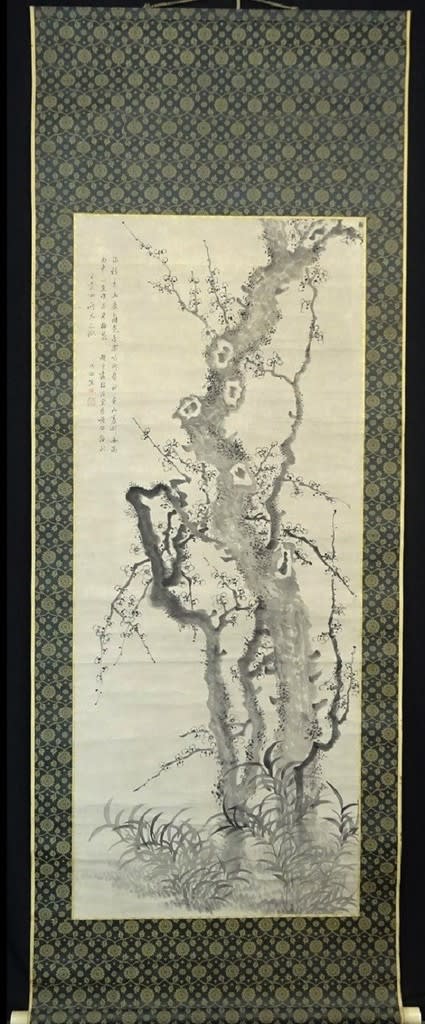

以前に「再考」で記述した作品は一緒に本作品と撮影されている下記の作品です。

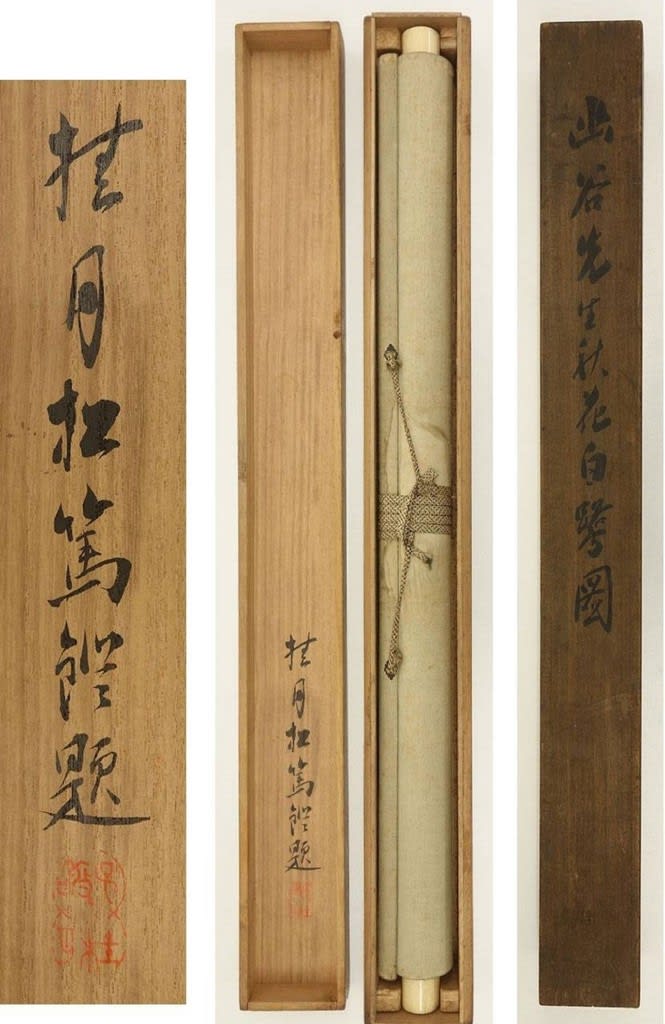

猛虎図 大橋翠石筆 明治43年頃

紙本水墨軸装 軸先象牙 共箱

全体サイズ:横450*縦1330 画サイズ:横320*縦1260

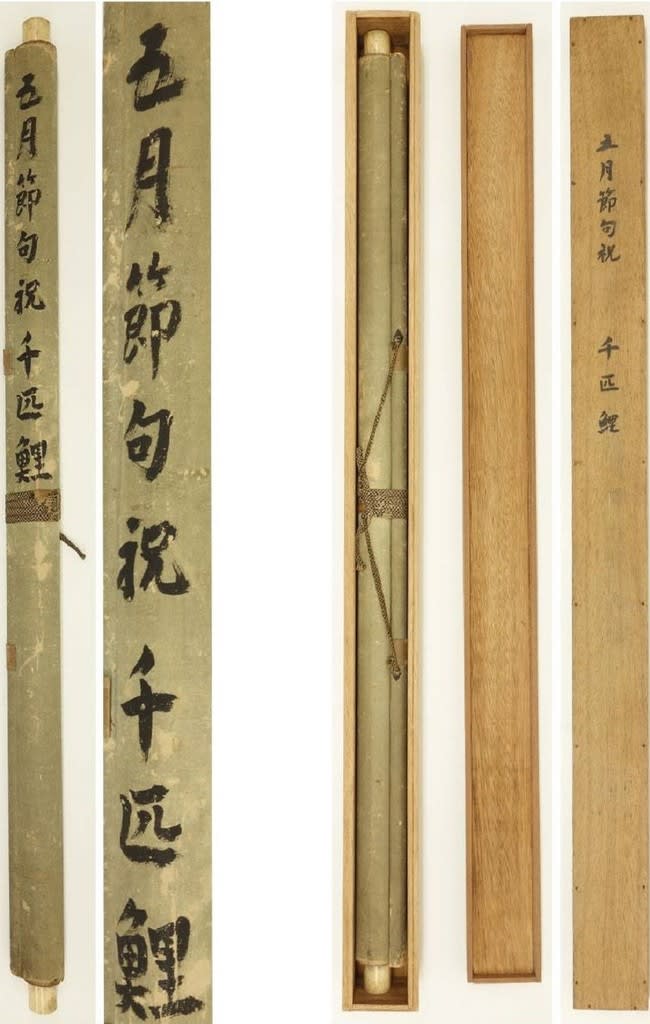

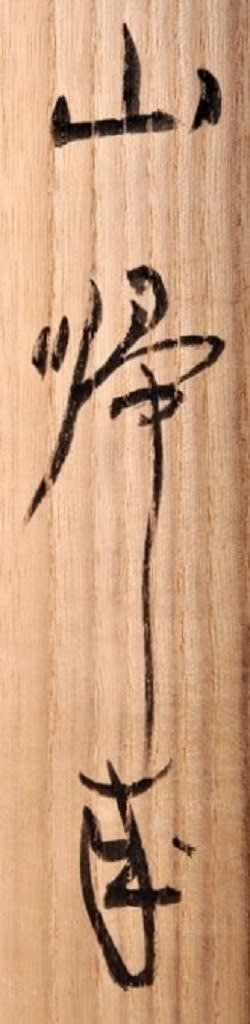

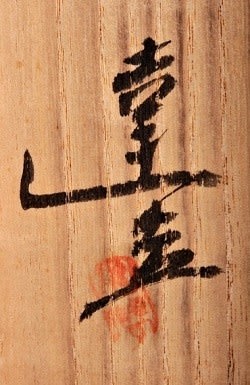

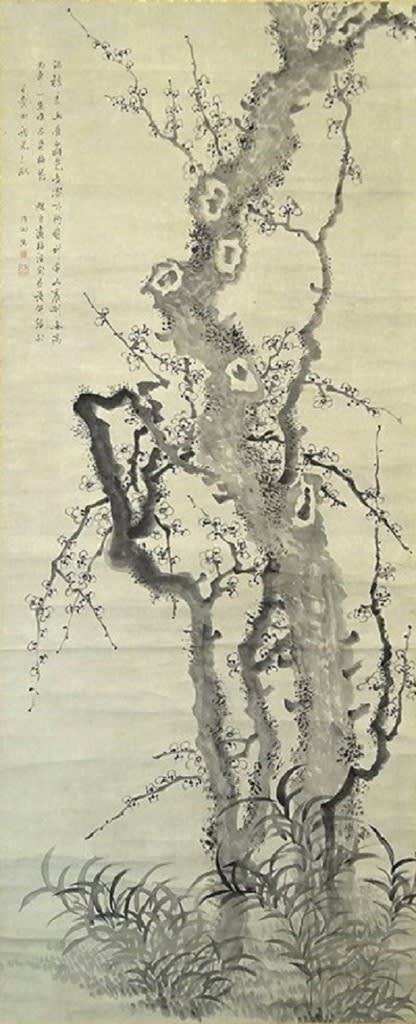

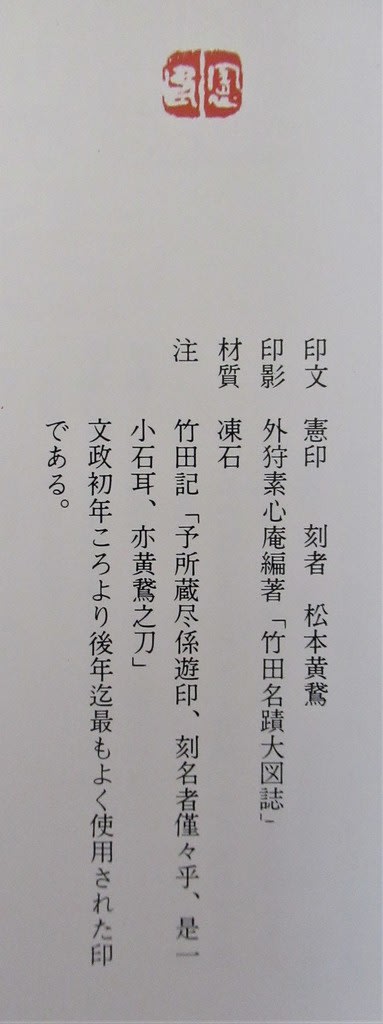

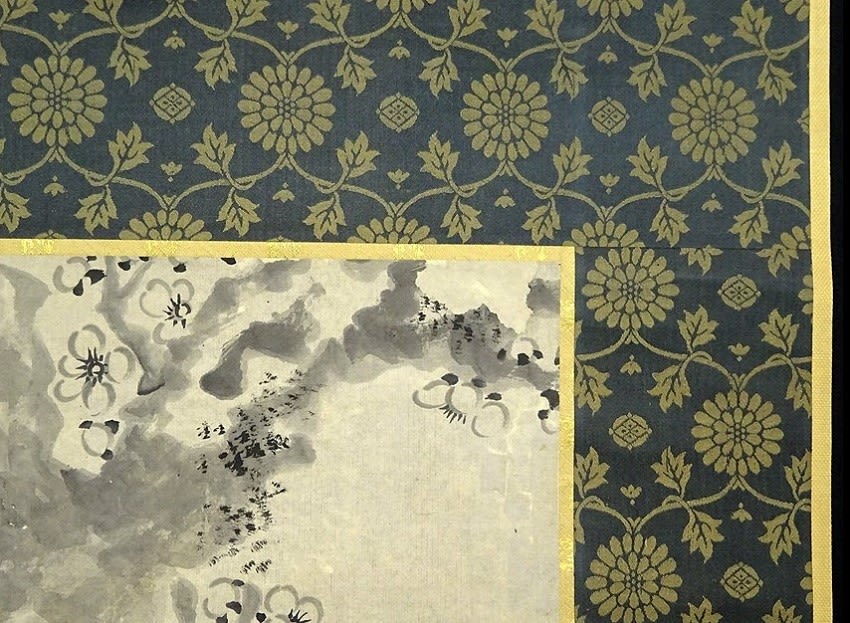

この両作品には同じ疑問点がありました。つあり落款に「翆石生」と「生」の一字をいれるのは基本的に若い頃の作品です。故に「石」に点のある落款との組み合わせが原則です。

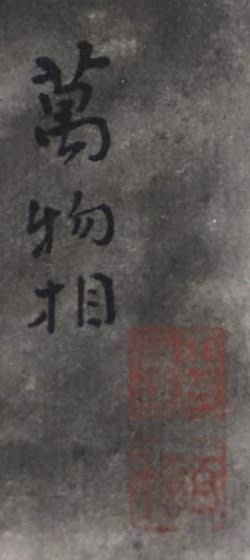

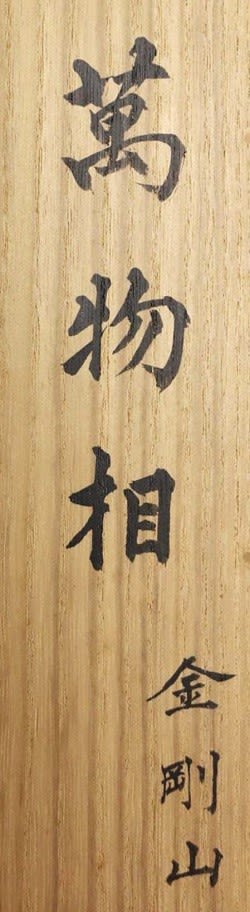

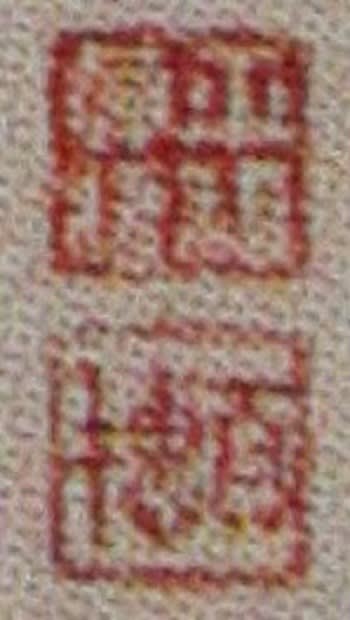

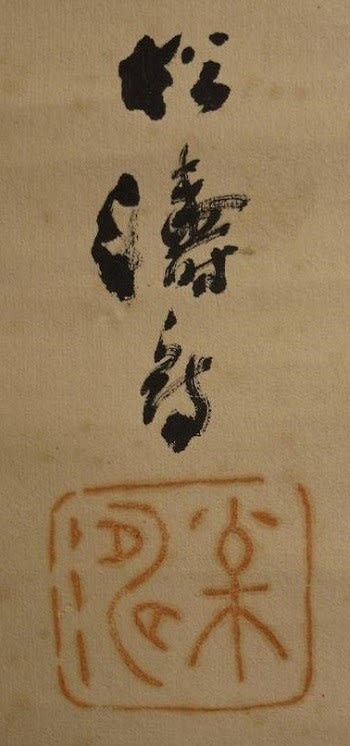

下記の「作品中の落款と印章(左) 箱書題名(中央)箱書の落款と印章(右)」なのですが、作品中の落款に「生」の一字があるのに、落款の「石」に点がないという点が原則に反するのです。

![]()

![]()

![]()

ところがこの原則に反する時期が調べていくとあることが解りました。その記事の内容は要約すると下記の記事です。

「原則から外れて「生」の落款を入れる時期があります。明治35年に結婚後、大垣新町に居を構え、明治36年にはアメリカで開催されたセントルイス万博で再び金牌を得て、長男、次男が相次いで生まれるなど、この時期の大橋翆石は、その長い人生で最も幸福な日々を送っていたと言える。しかし、この時期の大橋翆石に当時、死病と恐れられていた結核という病魔が襲った。積極的に展覧会に出品して大橋翆石だが、罹患以降はほとんど出品が知られていない。母と師の急逝、濃尾大震災と父の圧死に続いて、第3の障害となった。落款の「石」の字の上に付していた点を取るという行動は、あるいは名前の画数を変えることで、病の好転を願ってのことかと思われるが、この試みは奏功せず、大橋翆石の病はいよいよ重くなったようです。明治末年、大橋翆石は数年前に完成したばかりの大垣の邸を離れ、当時の結核治療の先進地域であった神戸の須磨にその身を養うこととなった。この結果として、神戸移住は大橋翆石の画業に大きな転機をもたらすこととなった。当時の神戸では美術を愛好する実業家が、それぞれにその見識と蒐集を競っていたため、大橋翆石は新たな知己と様々な機会を得て自らの画風を変化させるに至った。点の無い落款と「生」の字を同時持つ点で奇異な感じを与えるが、大橋翆石はこの頃に再び「生」の字を用いて、修行中の身であることを示し、初心に帰ろうとしていたのである。」という記事です。

![]()

![]()

![]()

つまり結核の症状が悪い時の作品は出品作が見らず、またこの時期は「点の無い落款と「生」の字を同時持つ」作品であるという点です。

![]()

![]()

この時期に描かれた両作品ではないかということです。

![]()

![]()

印章は真印に一致すると判断されます。

![]()

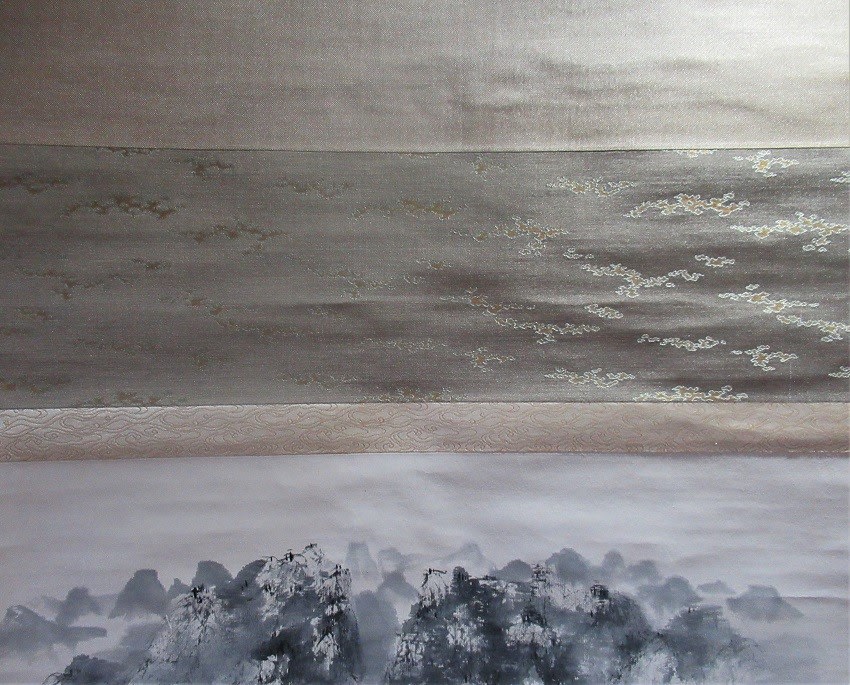

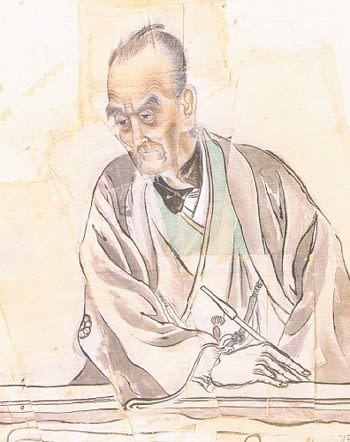

描き方もこの前後に一致します。

![]()

贋作と捨ておくはたやすいこと・・。

![]()

あとは天のみぞ知る・・・。

臥乕之図 大橋翠石筆 明治43年頃

絹本着色軸装 軸先本象牙 自署鑑定共箱

全体サイズ:横640*縦2140 画サイズ:横*縦

以前に「再考」で記述した作品は一緒に本作品と撮影されている下記の作品です。

猛虎図 大橋翠石筆 明治43年頃

紙本水墨軸装 軸先象牙 共箱

全体サイズ:横450*縦1330 画サイズ:横320*縦1260

この両作品には同じ疑問点がありました。つあり落款に「翆石生」と「生」の一字をいれるのは基本的に若い頃の作品です。故に「石」に点のある落款との組み合わせが原則です。

下記の「作品中の落款と印章(左) 箱書題名(中央)箱書の落款と印章(右)」なのですが、作品中の落款に「生」の一字があるのに、落款の「石」に点がないという点が原則に反するのです。

ところがこの原則に反する時期が調べていくとあることが解りました。その記事の内容は要約すると下記の記事です。

「原則から外れて「生」の落款を入れる時期があります。明治35年に結婚後、大垣新町に居を構え、明治36年にはアメリカで開催されたセントルイス万博で再び金牌を得て、長男、次男が相次いで生まれるなど、この時期の大橋翆石は、その長い人生で最も幸福な日々を送っていたと言える。しかし、この時期の大橋翆石に当時、死病と恐れられていた結核という病魔が襲った。積極的に展覧会に出品して大橋翆石だが、罹患以降はほとんど出品が知られていない。母と師の急逝、濃尾大震災と父の圧死に続いて、第3の障害となった。落款の「石」の字の上に付していた点を取るという行動は、あるいは名前の画数を変えることで、病の好転を願ってのことかと思われるが、この試みは奏功せず、大橋翆石の病はいよいよ重くなったようです。明治末年、大橋翆石は数年前に完成したばかりの大垣の邸を離れ、当時の結核治療の先進地域であった神戸の須磨にその身を養うこととなった。この結果として、神戸移住は大橋翆石の画業に大きな転機をもたらすこととなった。当時の神戸では美術を愛好する実業家が、それぞれにその見識と蒐集を競っていたため、大橋翆石は新たな知己と様々な機会を得て自らの画風を変化させるに至った。点の無い落款と「生」の字を同時持つ点で奇異な感じを与えるが、大橋翆石はこの頃に再び「生」の字を用いて、修行中の身であることを示し、初心に帰ろうとしていたのである。」という記事です。

つまり結核の症状が悪い時の作品は出品作が見らず、またこの時期は「点の無い落款と「生」の字を同時持つ」作品であるという点です。

この時期に描かれた両作品ではないかということです。

印章は真印に一致すると判断されます。

描き方もこの前後に一致します。

贋作と捨ておくはたやすいこと・・。

あとは天のみぞ知る・・・。

こりゃ喰いきれんぞ!

こりゃ喰いきれんぞ!

寝るのは12時過ぎ、起きるのは朝の5時、おかげで週末の朝は爆睡、ただ息子が小生を起こします

寝るのは12時過ぎ、起きるのは朝の5時、おかげで週末の朝は爆睡、ただ息子が小生を起こします