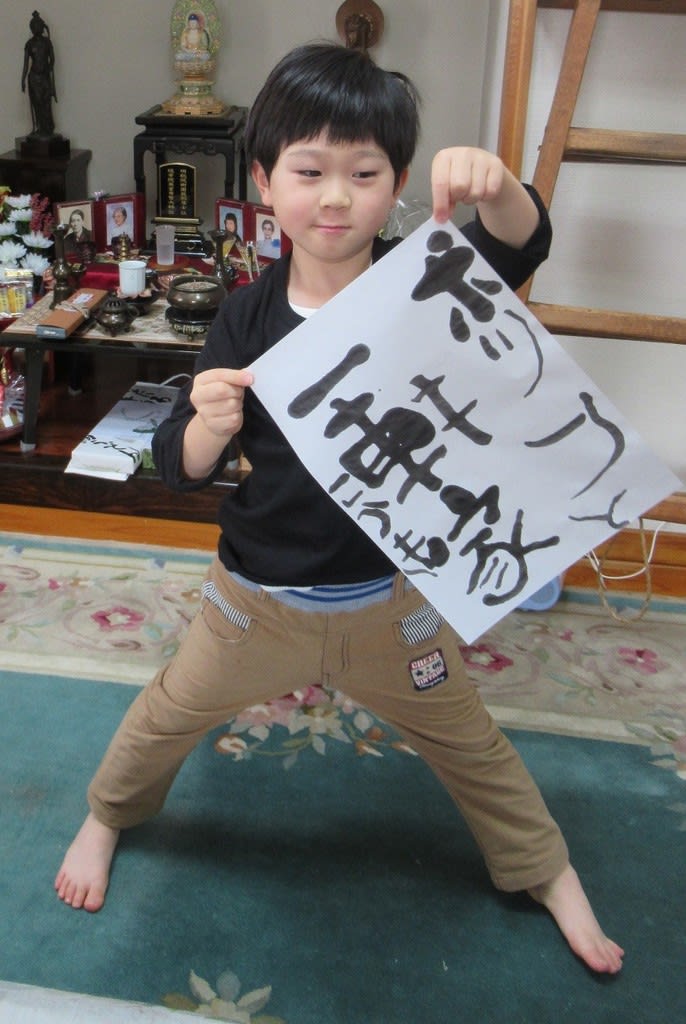

義父が亡くなり、不要なものの片付けが徐々に本格的になってきました。畑の手入れをする人もいなくなり、使わない道具類の処分です。廃棄物の処理運搬車を手配し、まずは庭や車庫にあった不要物の整理です。庭のあちこちからの運搬を幼稚園から帰宅した息子は遊び相手がいないので手伝いに没頭?しています。

雨水のストック用のドラム缶を転がして集積のお手伝い・・・。朝は小生を見送るので朝6時起きゆえくたくたになるようです。おかげで小生が帰宅する頃には息子は熟睡・・・・。

![]()

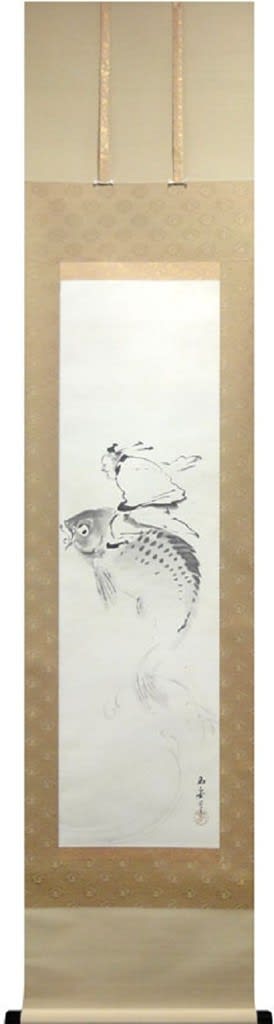

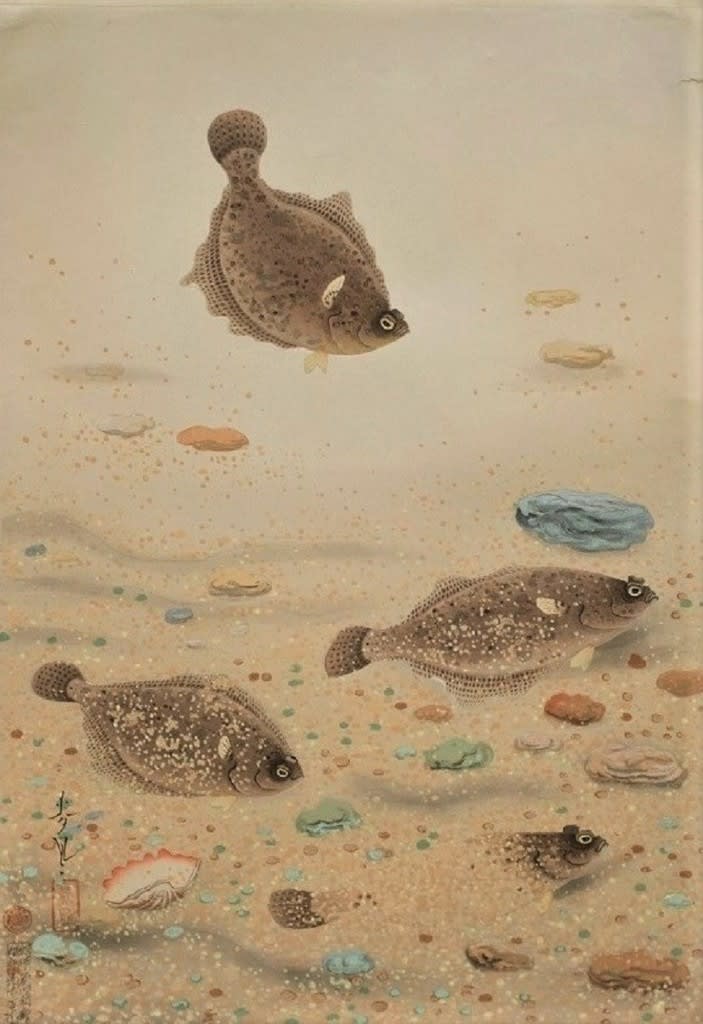

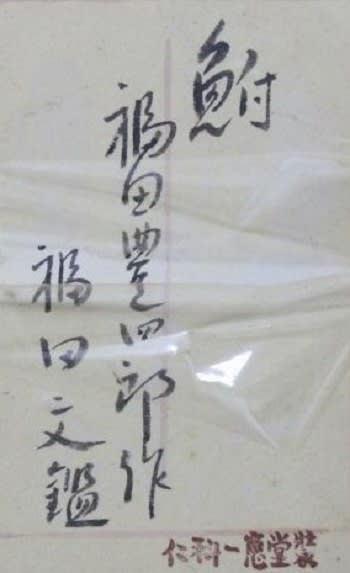

インターネットオークションへの出品作品において精巧な印刷作品はパソコンの画面拡大でも判断がつかず、蒐集家には一番の難敵です。印章・落款、筆致は本物ですから下手な贋作よりも騙されるのは筋がよいという方もいますが・・・。

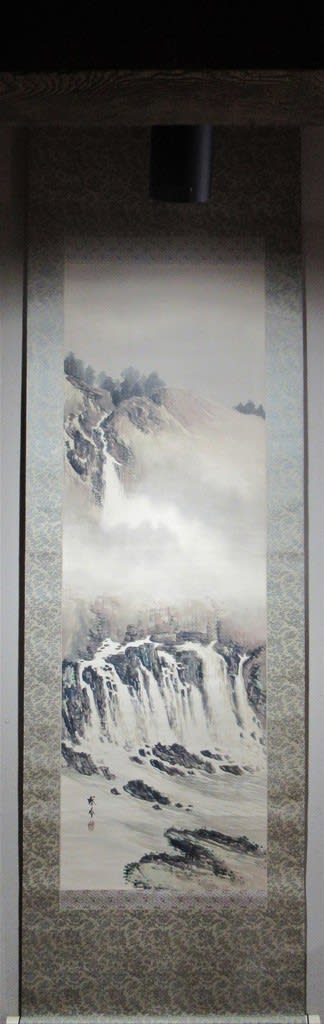

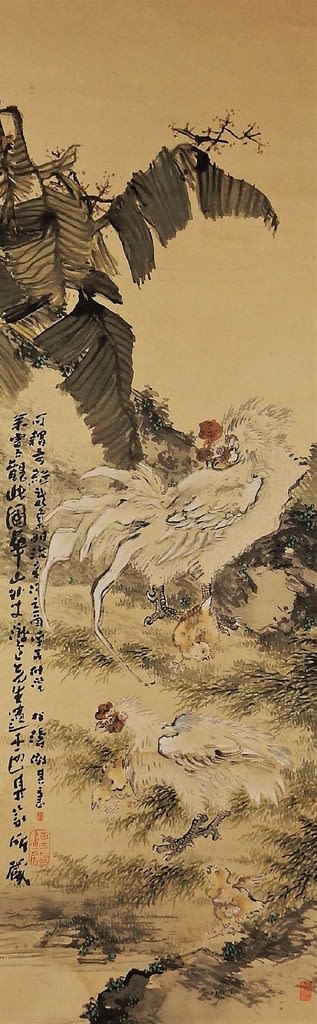

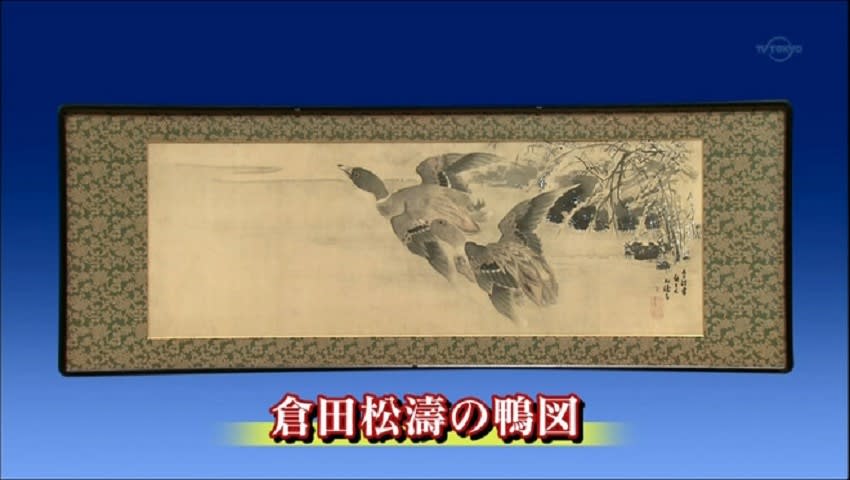

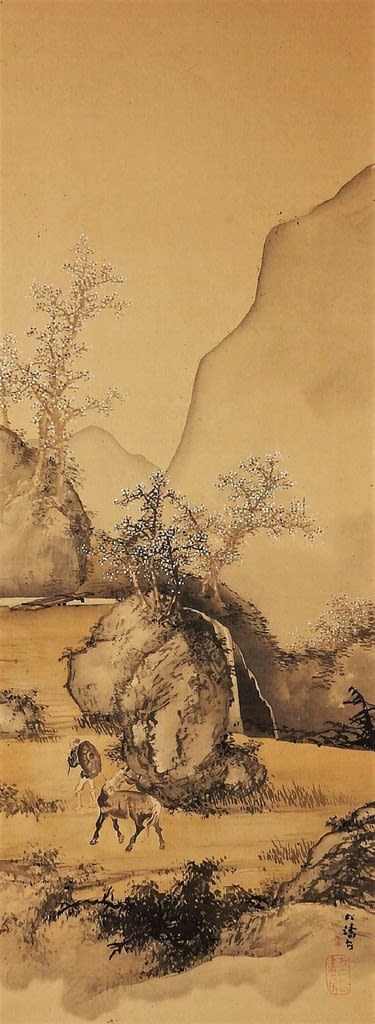

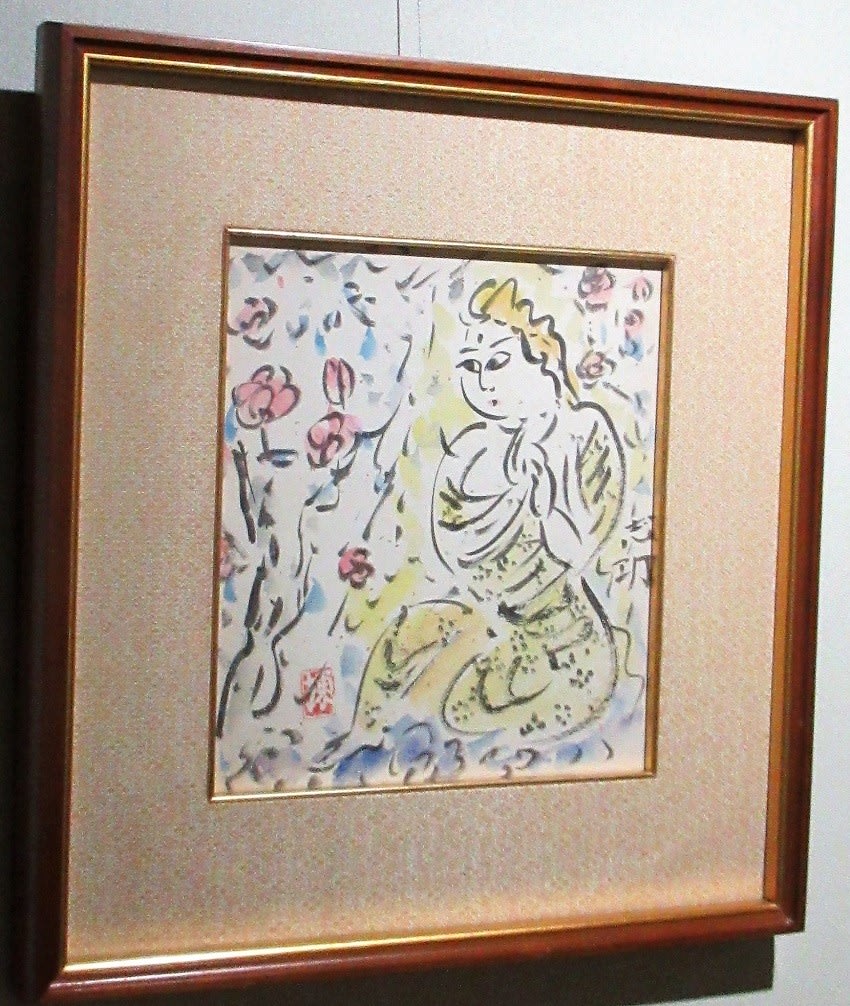

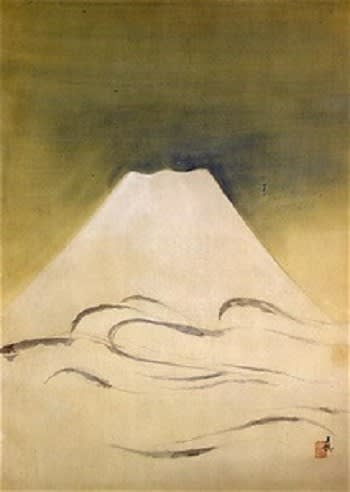

左の作品は下記の作品です。

工藝作品 松 平福百穂筆 (大正10年頃)

紙本水墨淡彩軸装 軸先象牙 平福一郎鑑定二重箱

全体サイズ:縦1370*横705 画サイズ:縦*横

![]()

本作品は工藝印刷による複製に鑑定箱は贋作という悪意のある作品です。落札して作品をよくみると複製ですが、出品者は「模倣作品」、「真贋不詳」と説明しているので返品は受け付けないとの一点張りです。印刷作品は表面がすべすべした感触になっています。

![]()

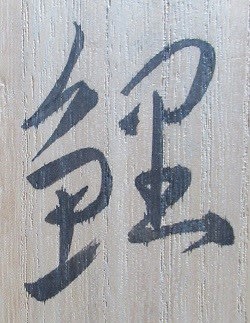

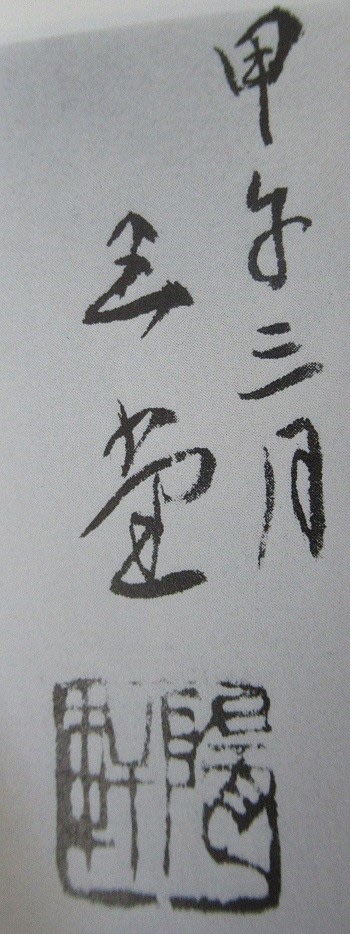

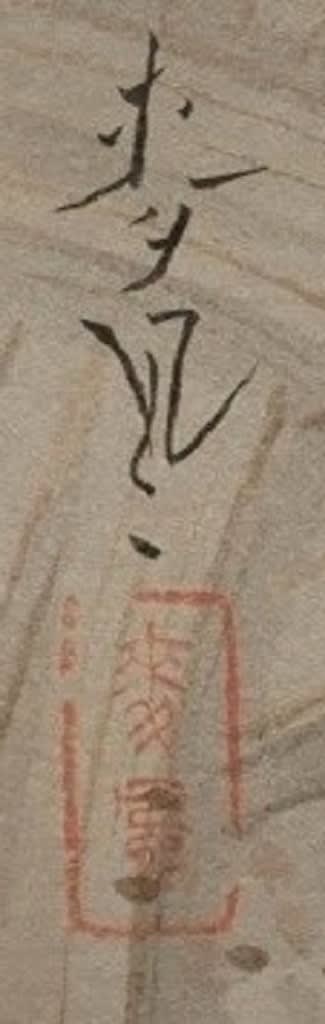

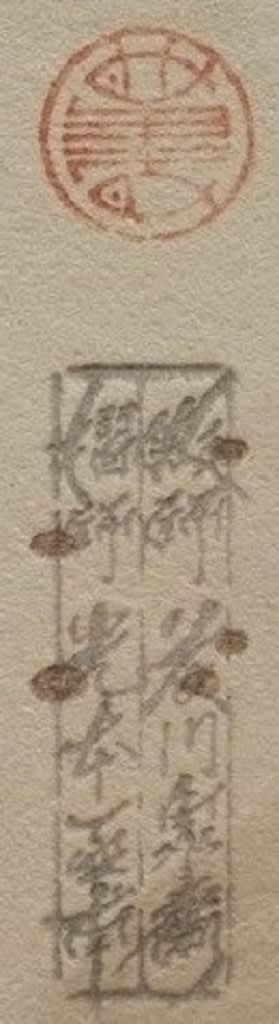

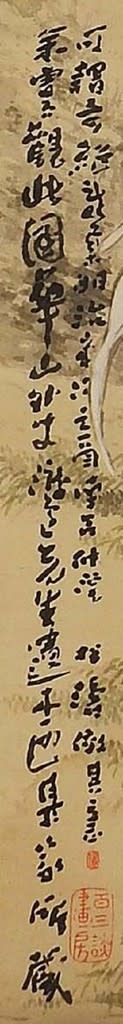

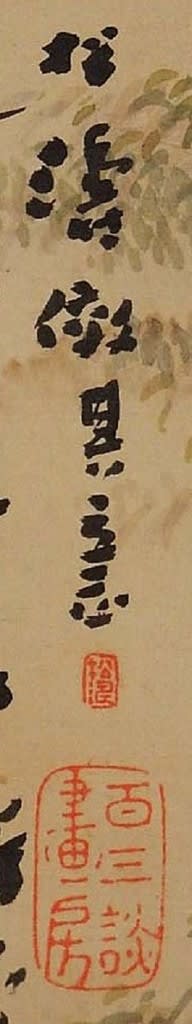

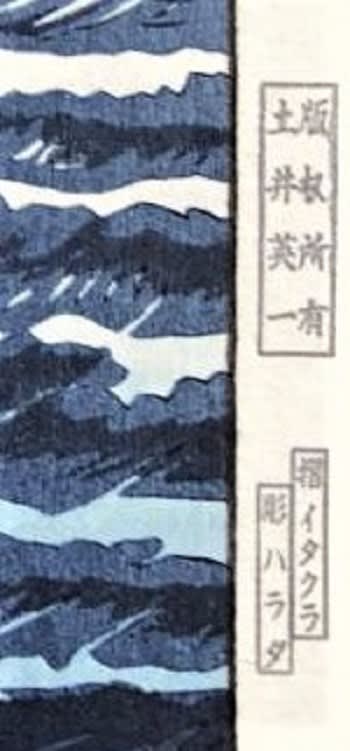

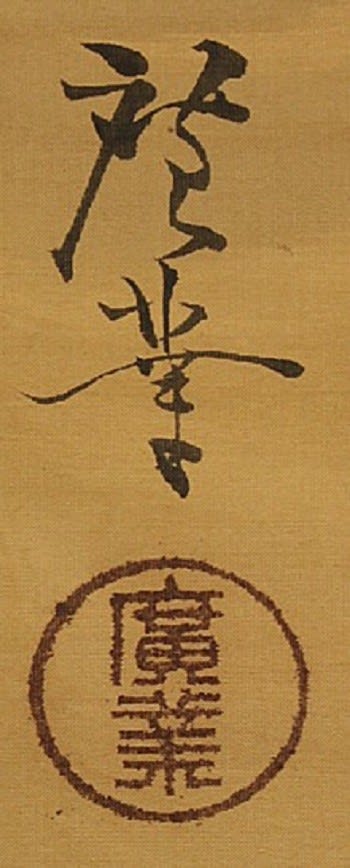

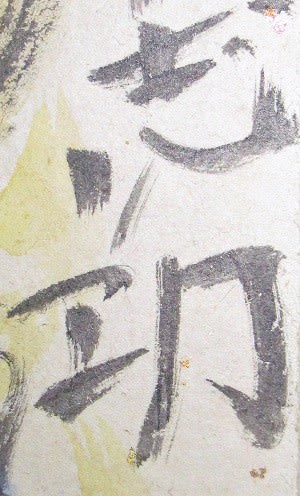

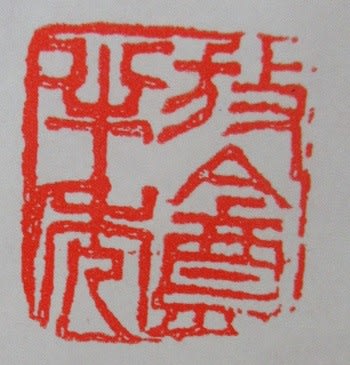

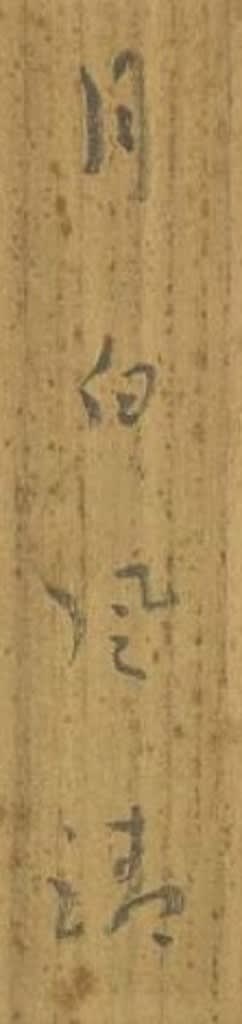

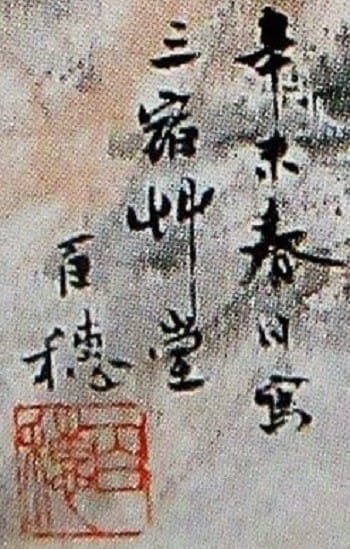

落款に「三宿草堂」とあることや印章から真作は大正年間(大正10年頃)の作と推定されます。印章にも作品のどこにも「工藝」とはありませんから始末に悪い作品です。画像からでは全く肉筆か印刷かは区別つきません。

![]()

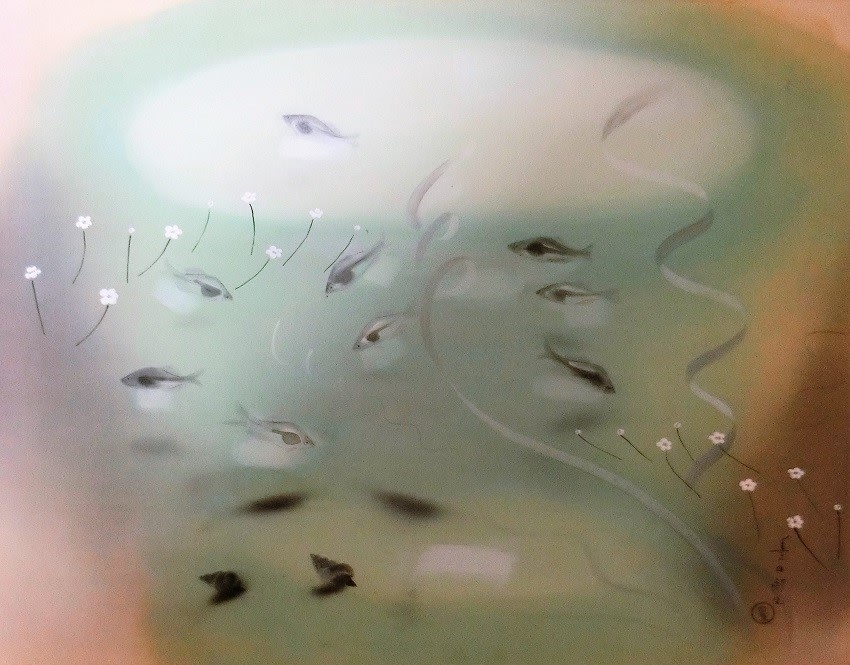

平福百穂は「老松」、「松石」(両作品ともに真作)など本ブログでも紹介されている作品があるように、松を題材に多くの作品を描いているようです。

![]()

近代南画ともいうべきかどうかは別として、平福百穂は非常に繊細で独特の風趣ある作品を描きます。真作は平福百穂の真骨頂と言える作品でしょう。

![]()

真作はよくできていますから、原画は本物でしょう。

![]()

この作品が印刷か否か画面では全く解りません。出品者は印刷と解っていても、模写作品として出品し、返品・返金には応じませんし、ヤフーも関与しませんので支払う側の泣き寝入りになります。

![]()

印章はまったくの真作と同一です。落款部分も滲みなどの表現も非常にわかりにくいほどよく似ています。

![]()

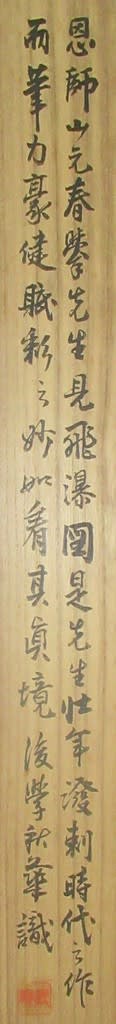

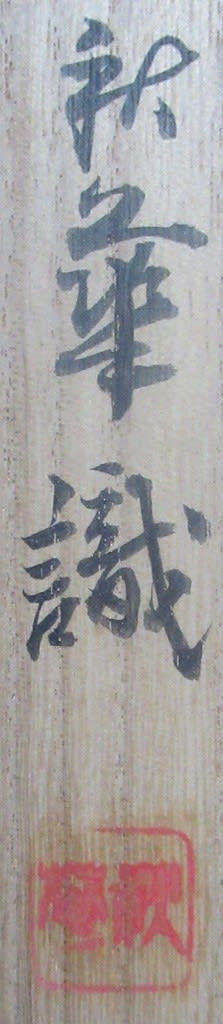

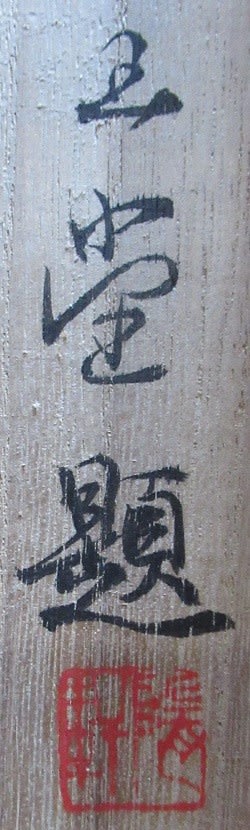

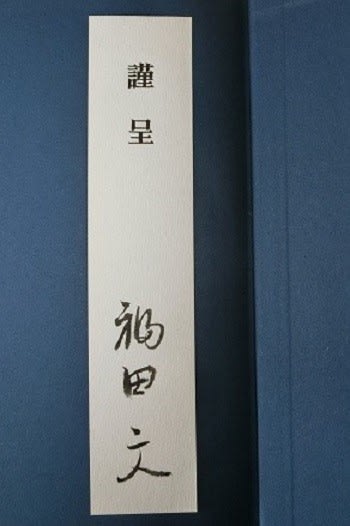

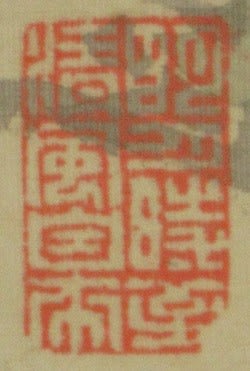

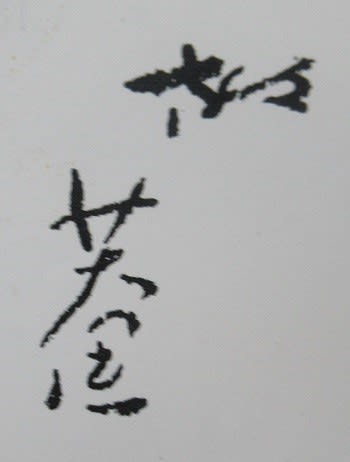

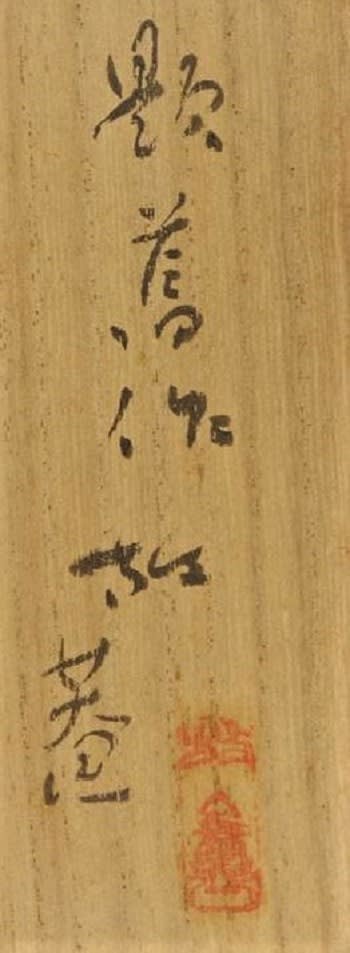

なお鑑定箱書は子息の平福一郎氏によるものとしてていますが、今までの所蔵作品にはない印章が押印されてます。つまり中身は印刷作品、箱は偽造した鑑定箱です。秋田市からの出品で平福百穂の郷里近くからの出品ですが、同じ出品者から複数の贋作が出品されています。地元ほど需要があるので、贋作や印刷作品が多くなります。

![]()

鑑定書きの書体もまた平福一郎によく似せています。印章は未確認ですが、箱のサイズが合わないです。複写作品に鑑定箱・・、これは騙されますね。その旨を出品者に伝えたら「脅迫」、とか「嫌がらせ」という暴力的なメッセージが返答されました。

![]()

![]()

印刷や工芸品をきちんと明記する出品者が多くなりましたが、未だに多くの工藝作品、印刷作品を模写作品、もしくは真贋不明で出品されいます。入札側も欲にかられてひっかかるのがよくないでしょうが、出品者は返品には一切応じませんので、高い金額での入札は控えたほうがいいようです。むろん主催者(ヤフー側)にも責任がないとも言えないでしょう。

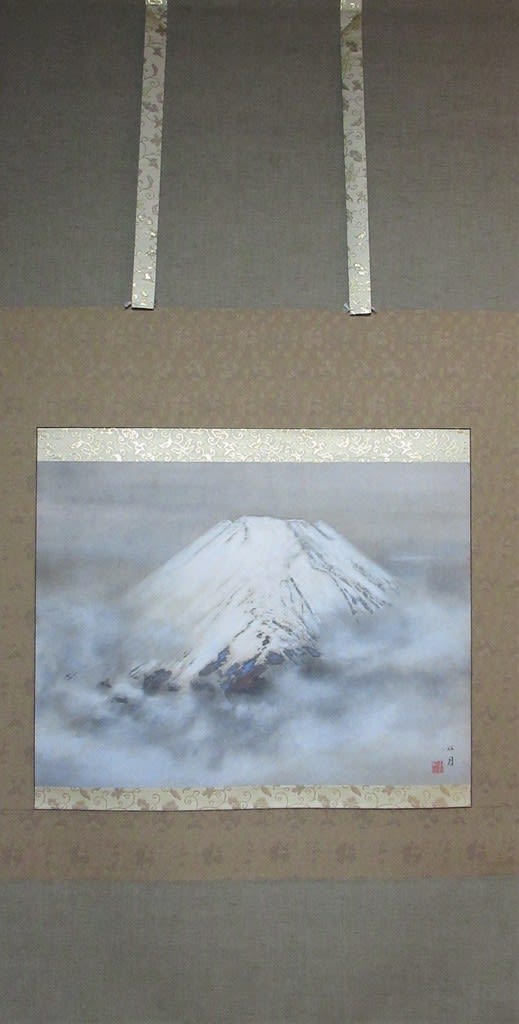

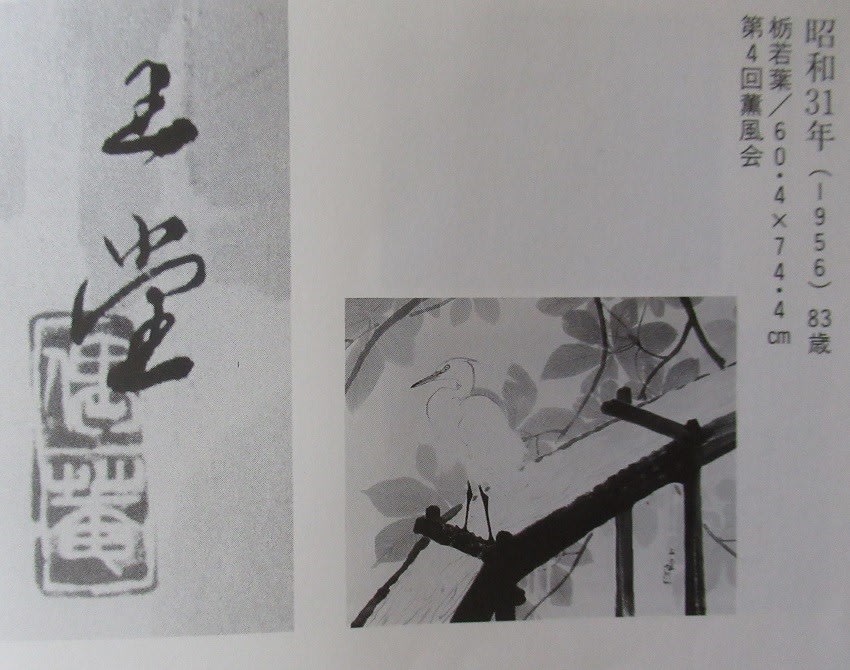

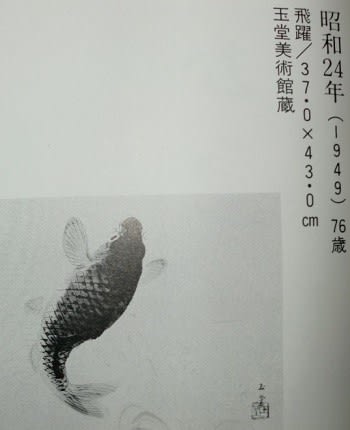

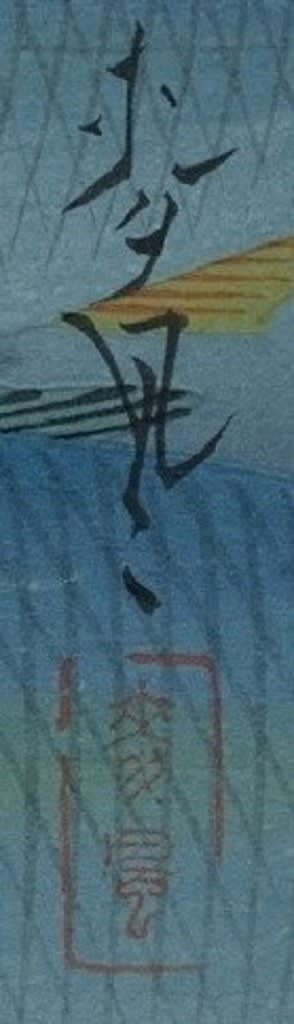

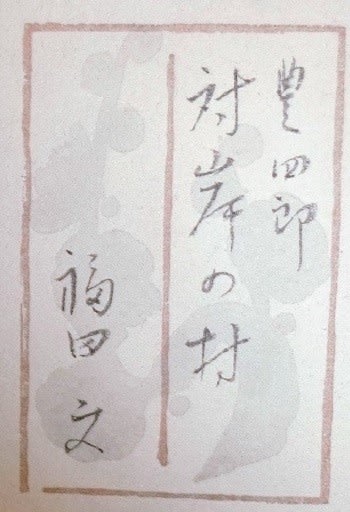

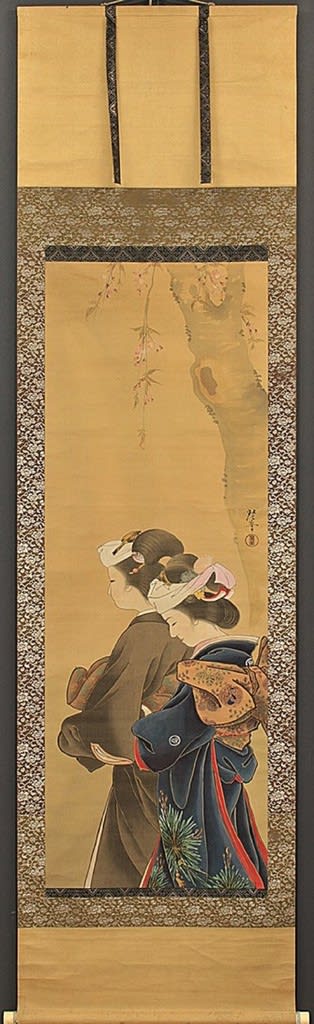

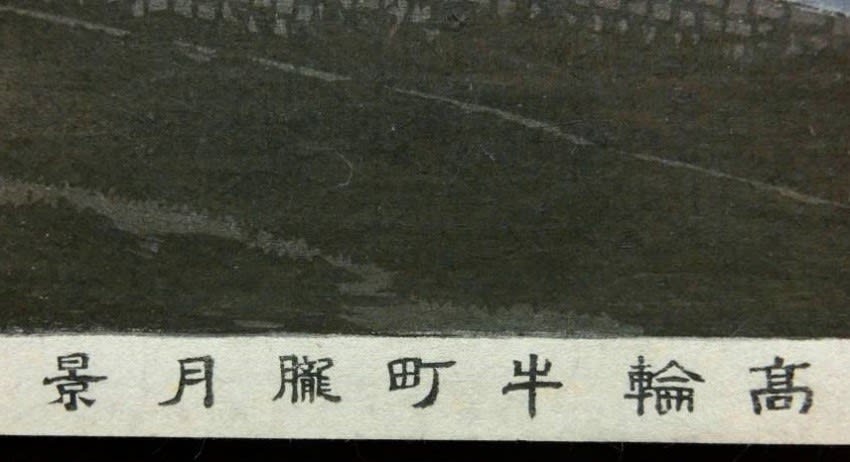

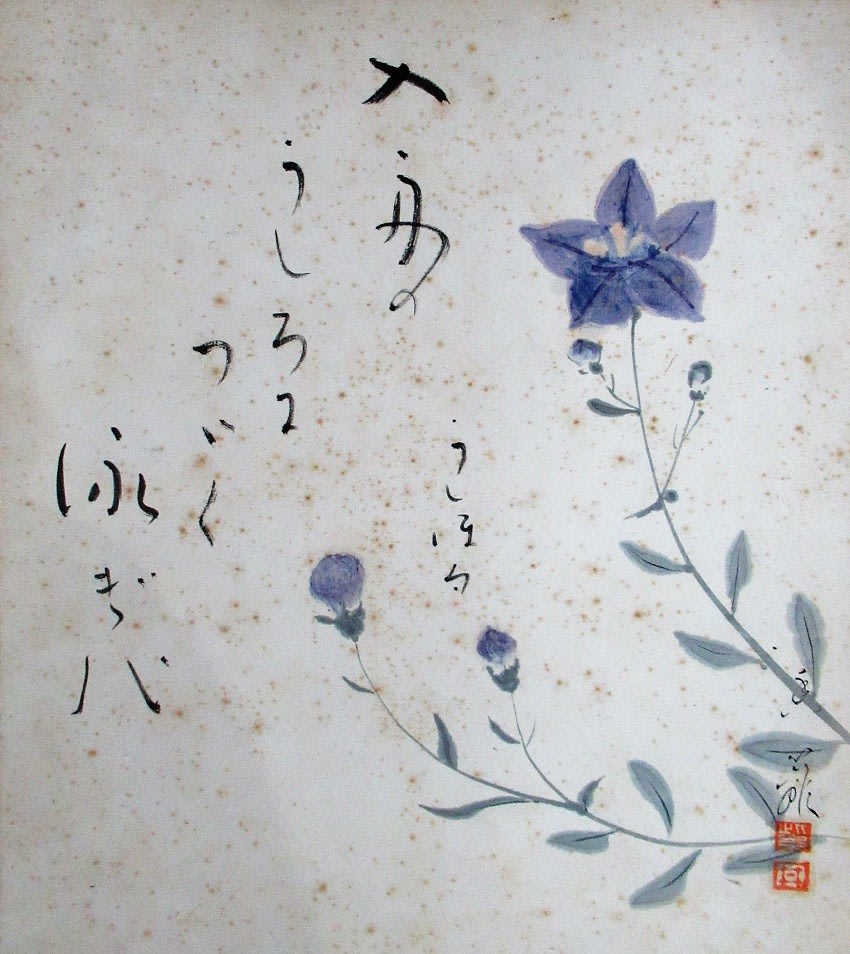

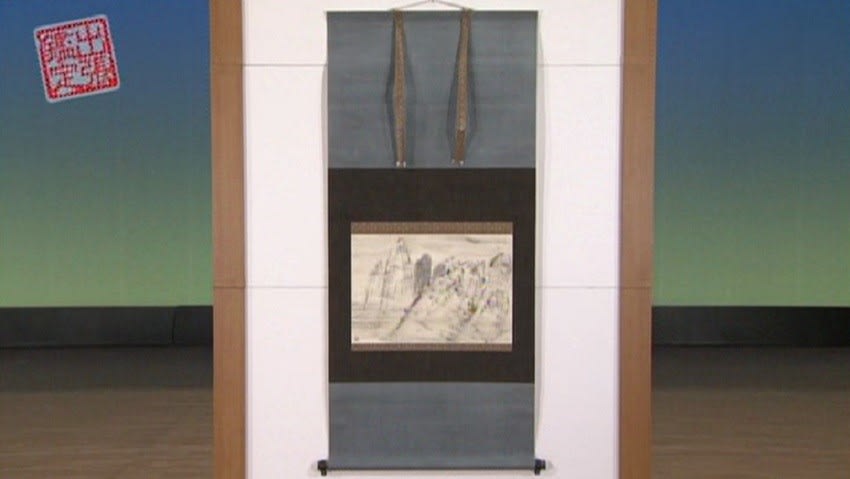

下記の作品も同様に複製の作品です。

工藝作品 墨松老幹 平福百穂筆 (大正11年(1922年)頃)

絹本水墨軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦1220*横425 画サイズ:縦*横

![]()

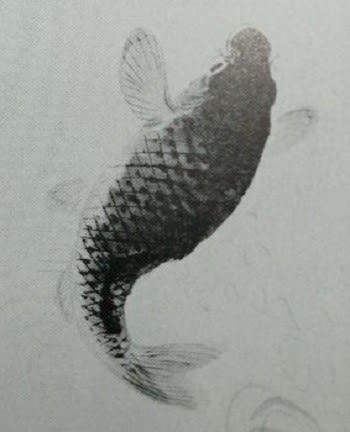

こちらも画像からは肉筆か印刷かの判別はまったくつきません。

![]()

印章は上記作品と同一ですが、やや細長くなっている点から真作とは違うと判断されます。

![]()

「複製(工藝)作品は明記する」とか、「返品に応じる」という明確なルール作りがネットオークションには必要ですね。「模写」という主張ですべてが片付けられるのは落札者側には嫌な思いしか残りません。

失敗を恐れては骨董蒐集はできません。このような失敗を乗り越えていいものを蒐集するしかないのでしょう。ただ平福百穂の作品には精巧な工藝品が多く、鑑定箱書きを巧妙に誂えていることがあるので要注意です。

さて上記のような作品はいずれドラム缶と同じ運命を辿るのでしょう。

雨水のストック用のドラム缶を転がして集積のお手伝い・・・。朝は小生を見送るので朝6時起きゆえくたくたになるようです。おかげで小生が帰宅する頃には息子は熟睡・・・・。

インターネットオークションへの出品作品において精巧な印刷作品はパソコンの画面拡大でも判断がつかず、蒐集家には一番の難敵です。印章・落款、筆致は本物ですから下手な贋作よりも騙されるのは筋がよいという方もいますが・・・。

左の作品は下記の作品です。

工藝作品 松 平福百穂筆 (大正10年頃)

紙本水墨淡彩軸装 軸先象牙 平福一郎鑑定二重箱

全体サイズ:縦1370*横705 画サイズ:縦*横

本作品は工藝印刷による複製に鑑定箱は贋作という悪意のある作品です。落札して作品をよくみると複製ですが、出品者は「模倣作品」、「真贋不詳」と説明しているので返品は受け付けないとの一点張りです。印刷作品は表面がすべすべした感触になっています。

落款に「三宿草堂」とあることや印章から真作は大正年間(大正10年頃)の作と推定されます。印章にも作品のどこにも「工藝」とはありませんから始末に悪い作品です。画像からでは全く肉筆か印刷かは区別つきません。

平福百穂は「老松」、「松石」(両作品ともに真作)など本ブログでも紹介されている作品があるように、松を題材に多くの作品を描いているようです。

近代南画ともいうべきかどうかは別として、平福百穂は非常に繊細で独特の風趣ある作品を描きます。真作は平福百穂の真骨頂と言える作品でしょう。

真作はよくできていますから、原画は本物でしょう。

この作品が印刷か否か画面では全く解りません。出品者は印刷と解っていても、模写作品として出品し、返品・返金には応じませんし、ヤフーも関与しませんので支払う側の泣き寝入りになります。

印章はまったくの真作と同一です。落款部分も滲みなどの表現も非常にわかりにくいほどよく似ています。

なお鑑定箱書は子息の平福一郎氏によるものとしてていますが、今までの所蔵作品にはない印章が押印されてます。つまり中身は印刷作品、箱は偽造した鑑定箱です。秋田市からの出品で平福百穂の郷里近くからの出品ですが、同じ出品者から複数の贋作が出品されています。地元ほど需要があるので、贋作や印刷作品が多くなります。

鑑定書きの書体もまた平福一郎によく似せています。印章は未確認ですが、箱のサイズが合わないです。複写作品に鑑定箱・・、これは騙されますね。その旨を出品者に伝えたら「脅迫」、とか「嫌がらせ」という暴力的なメッセージが返答されました。

印刷や工芸品をきちんと明記する出品者が多くなりましたが、未だに多くの工藝作品、印刷作品を模写作品、もしくは真贋不明で出品されいます。入札側も欲にかられてひっかかるのがよくないでしょうが、出品者は返品には一切応じませんので、高い金額での入札は控えたほうがいいようです。むろん主催者(ヤフー側)にも責任がないとも言えないでしょう。

下記の作品も同様に複製の作品です。

工藝作品 墨松老幹 平福百穂筆 (大正11年(1922年)頃)

絹本水墨軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦1220*横425 画サイズ:縦*横

こちらも画像からは肉筆か印刷かの判別はまったくつきません。

印章は上記作品と同一ですが、やや細長くなっている点から真作とは違うと判断されます。

「複製(工藝)作品は明記する」とか、「返品に応じる」という明確なルール作りがネットオークションには必要ですね。「模写」という主張ですべてが片付けられるのは落札者側には嫌な思いしか残りません。

失敗を恐れては骨董蒐集はできません。このような失敗を乗り越えていいものを蒐集するしかないのでしょう。ただ平福百穂の作品には精巧な工藝品が多く、鑑定箱書きを巧妙に誂えていることがあるので要注意です。

さて上記のような作品はいずれドラム缶と同じ運命を辿るのでしょう。