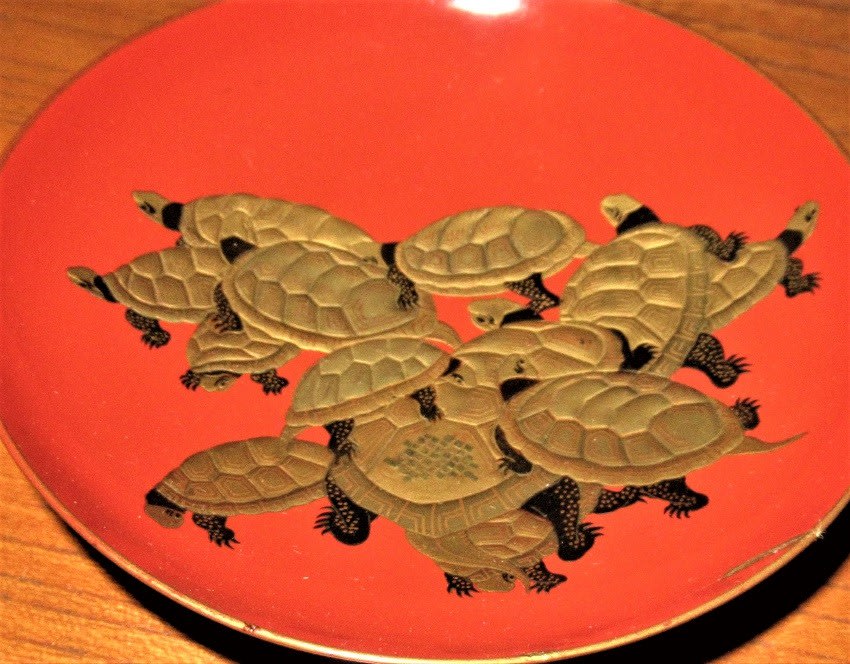

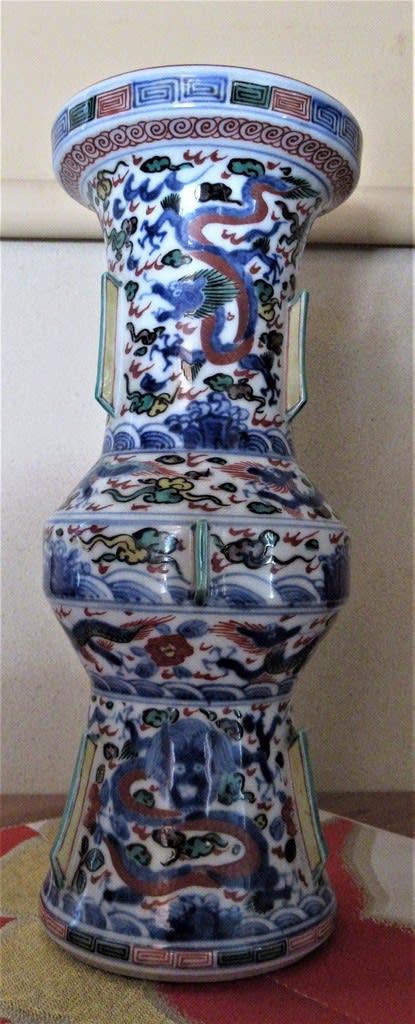

最近ちょっと気になっているというか、ずっと気になっている作品が下記の作品です。「大明萬暦年製」の五彩の作品らしき花瓶・・・・。父から伝わる作品ですが、真作ならかなりの価値がありますが、ずっと模倣作品だろうとぞんざいにというか、日常品として扱っている作品です。

ほとんどの骨董品は価値があると思っている作品が実はガラクタですが、価値がないと思っていた作品が実は価値があることがままあるものです。糠喜びもあるのですが、正確な判断力は徐々に地味な努力で身についてくるようでs。

![]()

さて、本日はそのような地道なというより、寄り道的な投稿です。

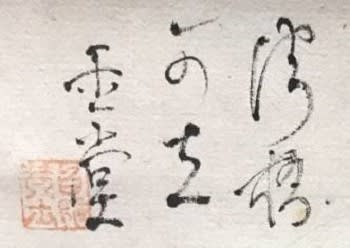

浦上玉堂のような文人画の大家の作品は当方には高嶺の花、真作などとても入手できるものではありませんので、写しのような作品で中で出来の良い作品を飾っては愉しんでしますが、常に一歩でも真作に近づくようにレベルアップするようには努力しています。

![]()

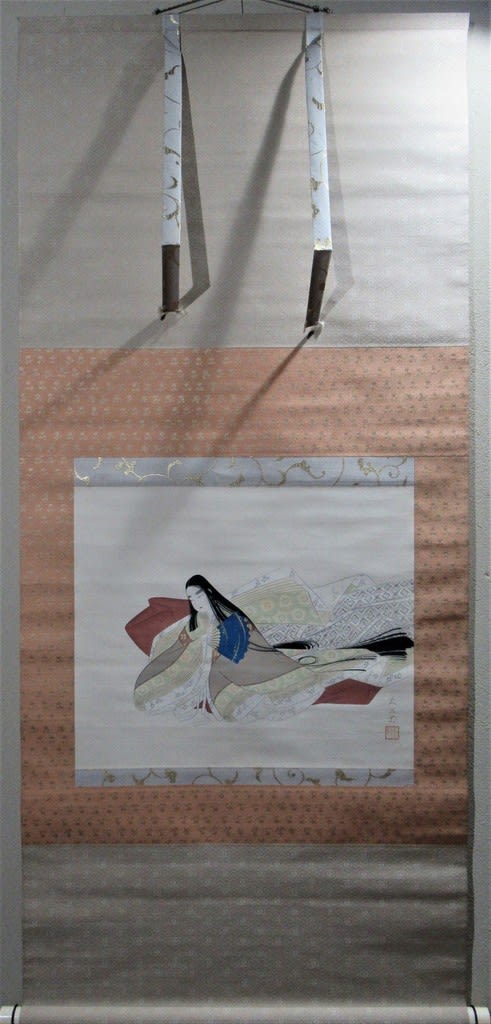

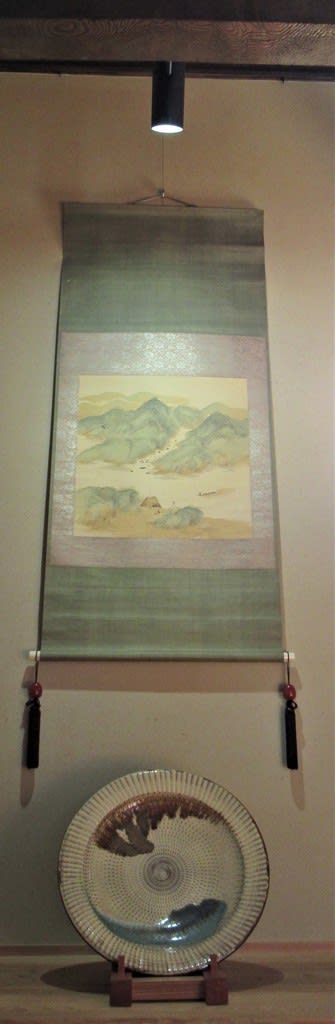

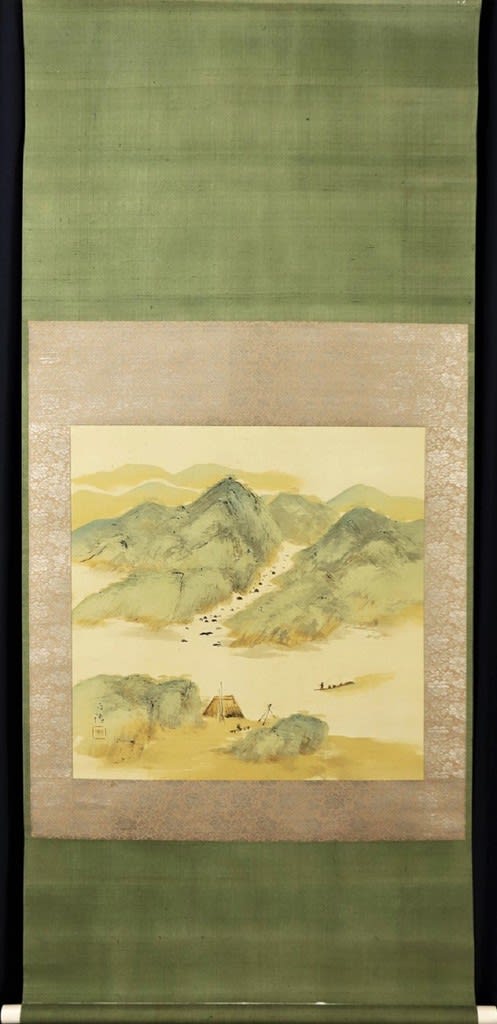

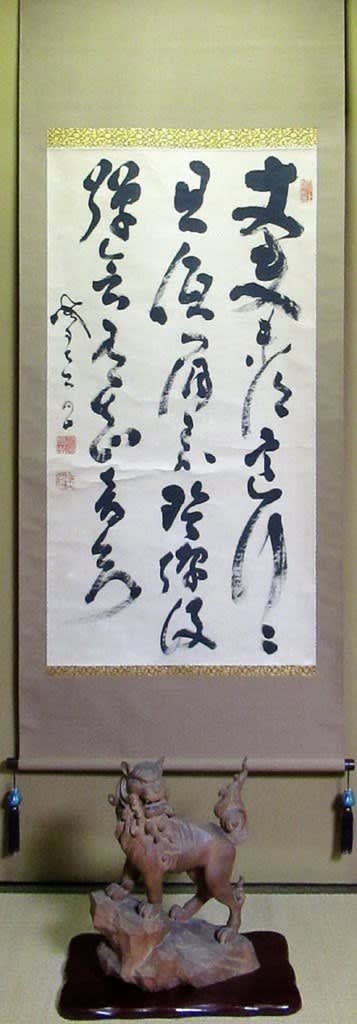

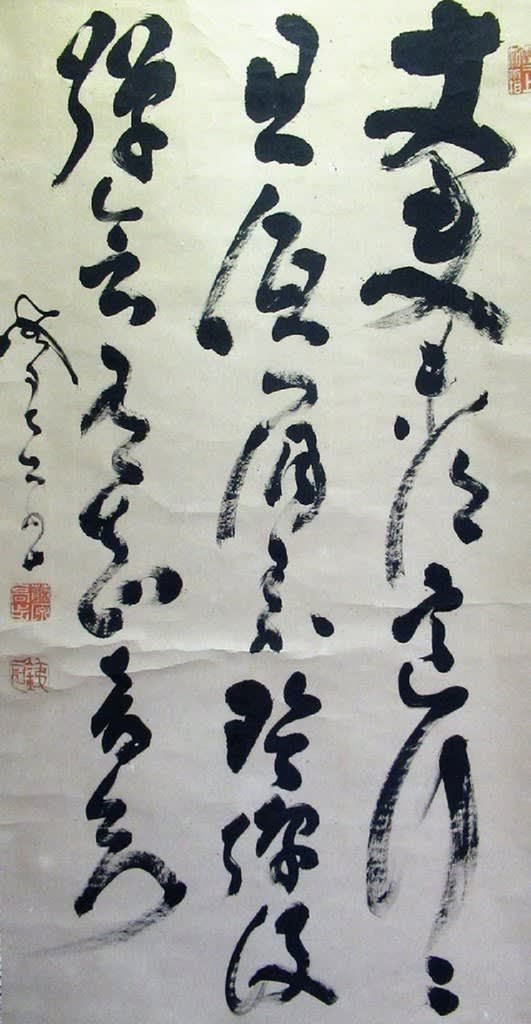

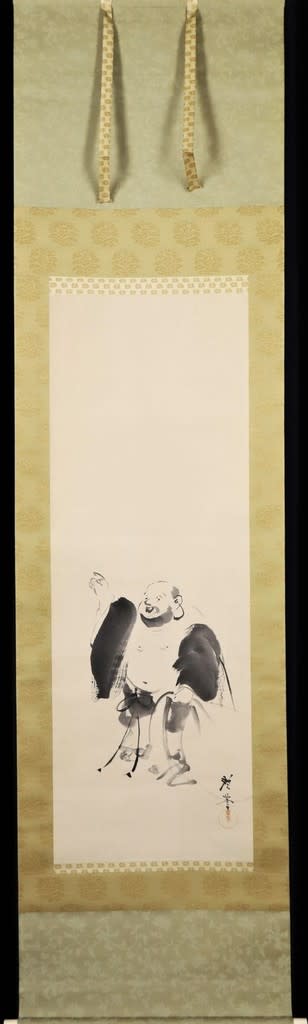

本日はそのような作品とご理解頂いてご鑑賞ください。今回で2作品目の紹介となりますが、最初の作品はもちろんどうにも気に入りませんでした。(最初の作品は本ブログに投稿したつもりでしたが、検索できません?でした)

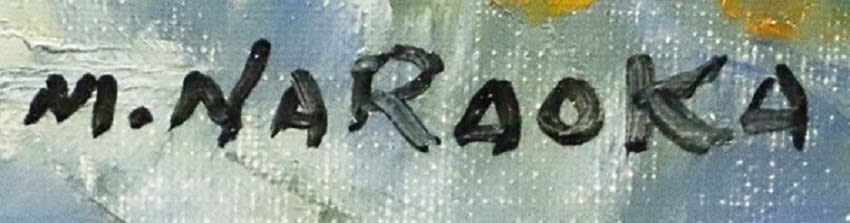

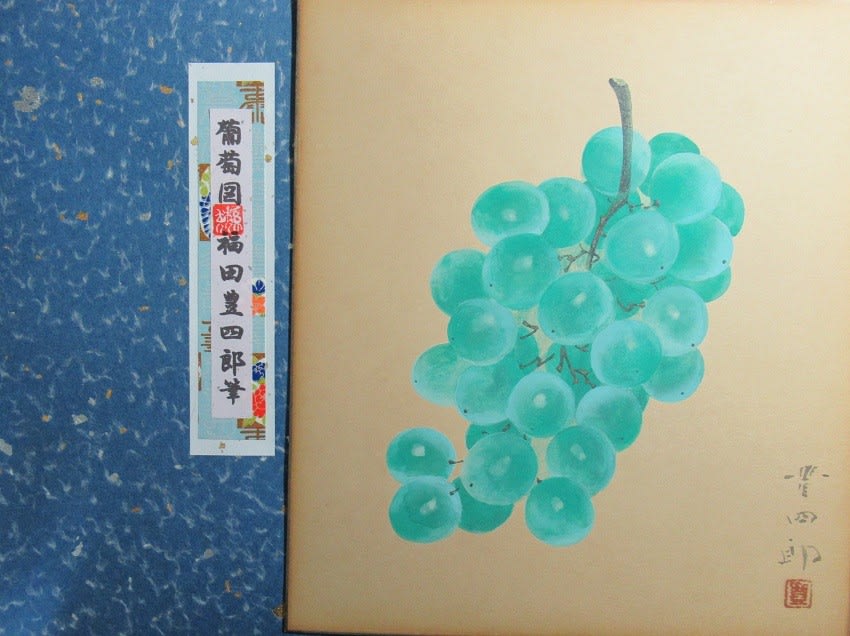

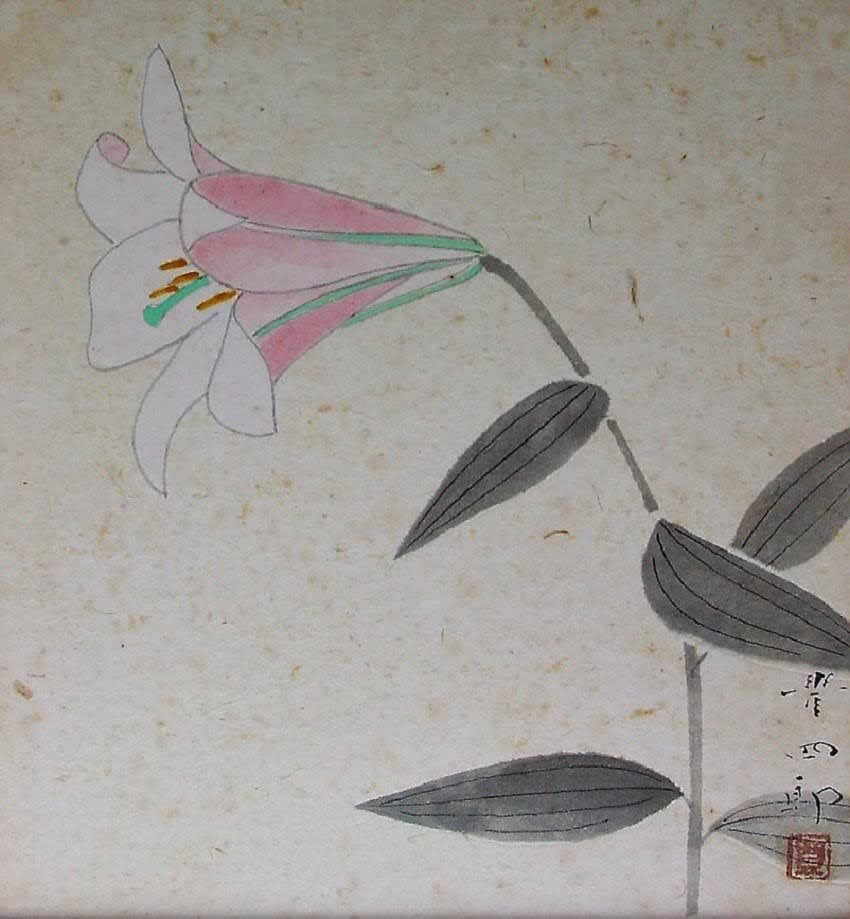

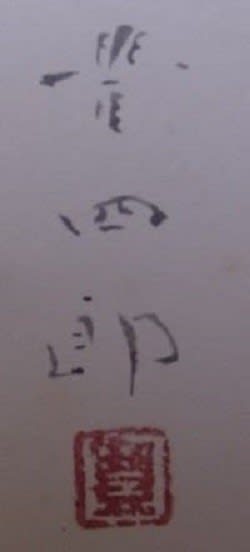

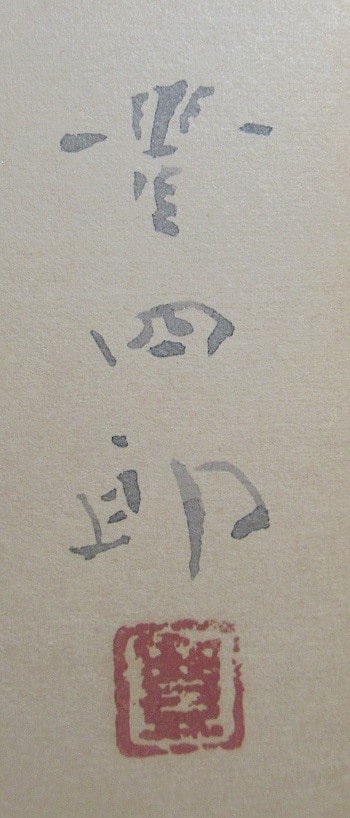

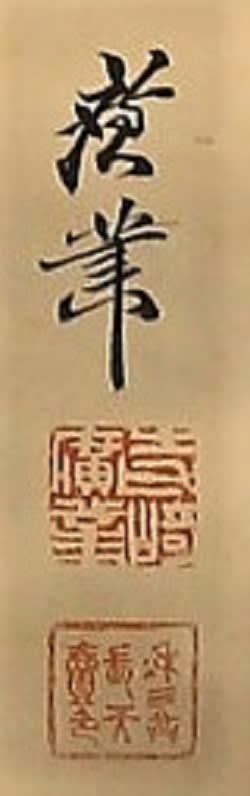

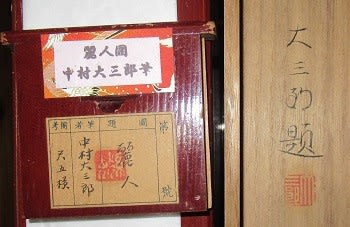

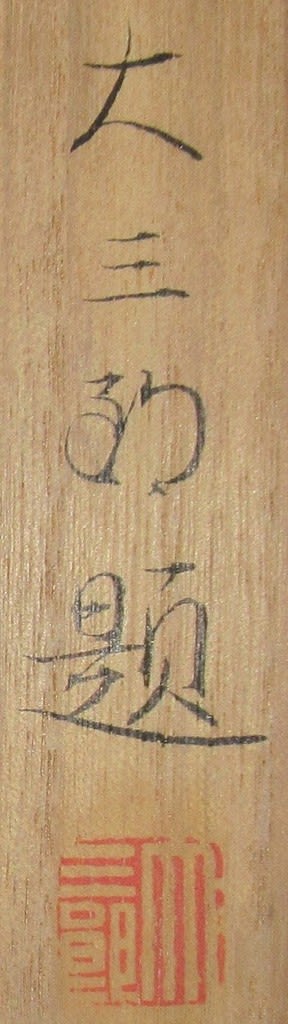

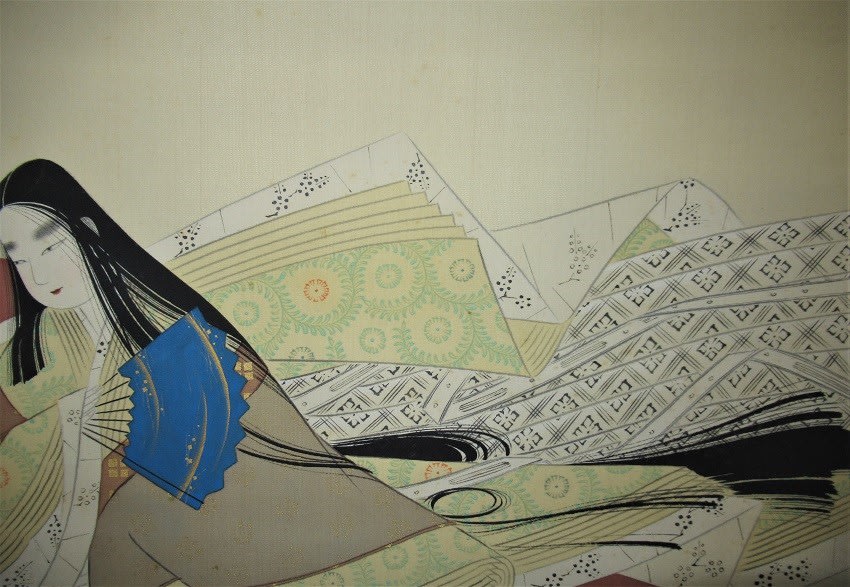

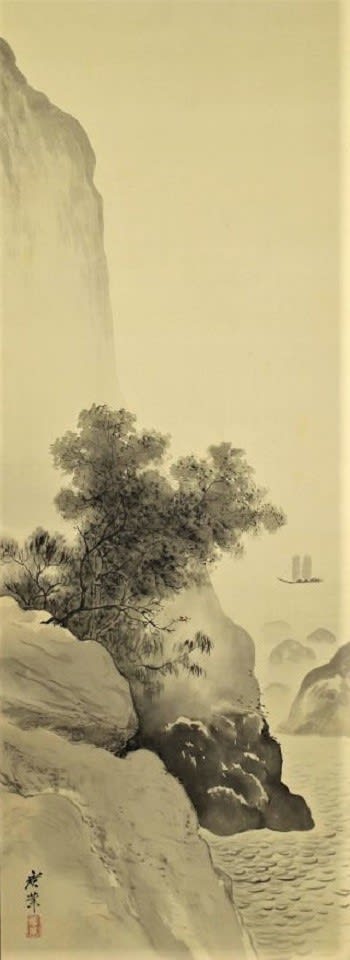

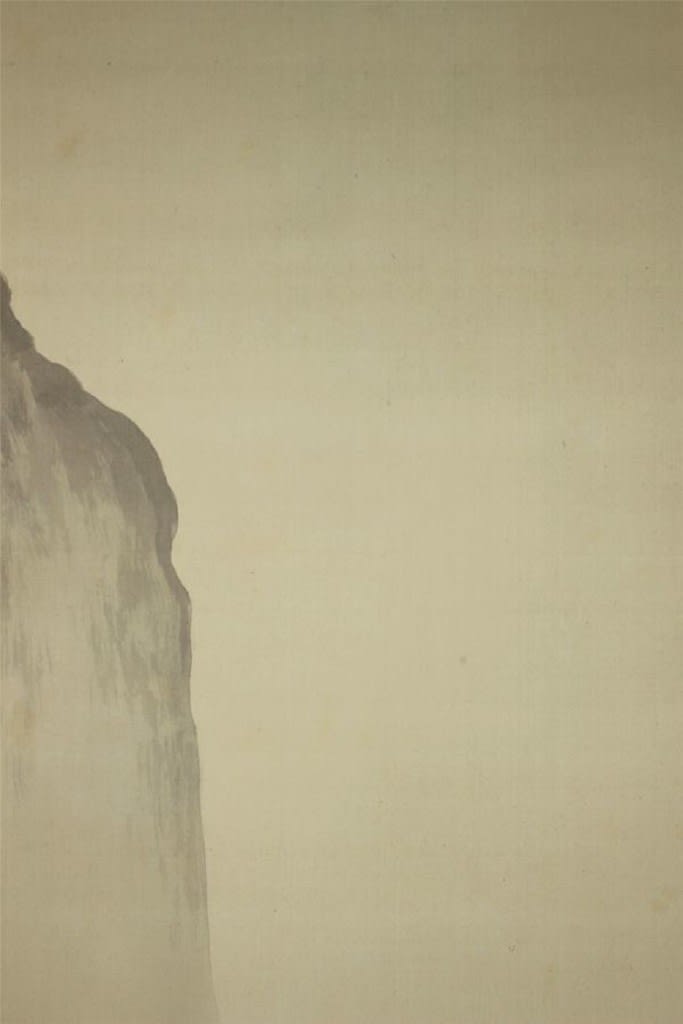

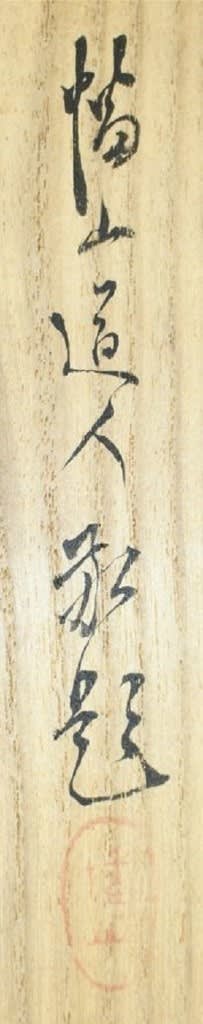

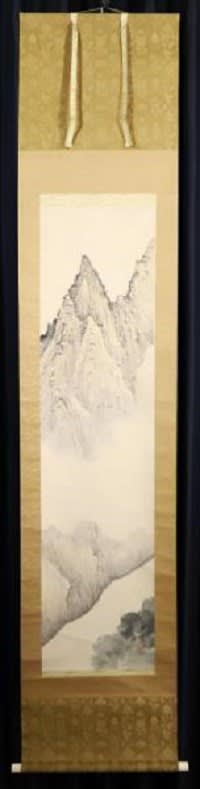

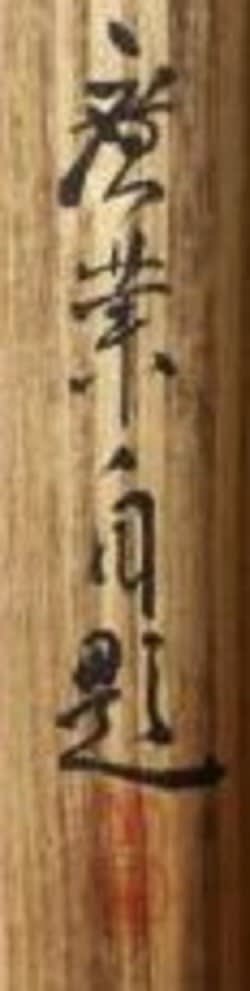

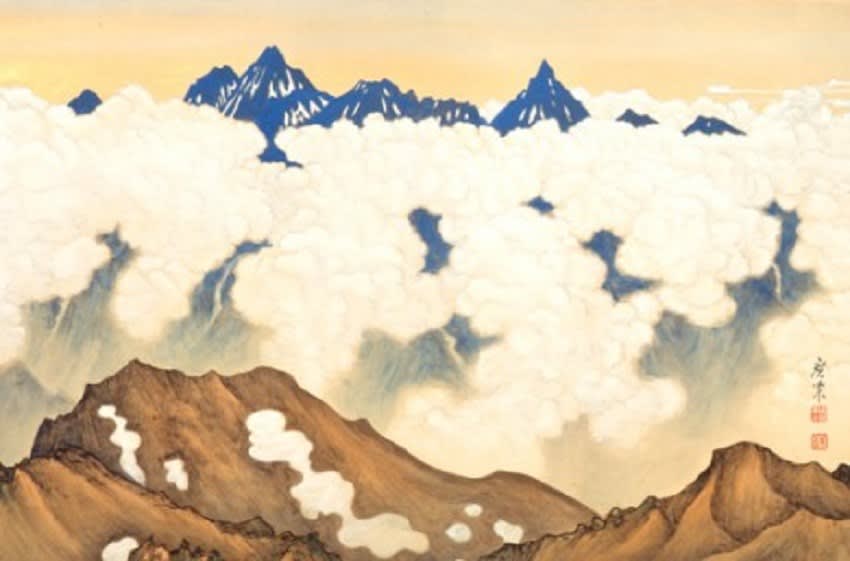

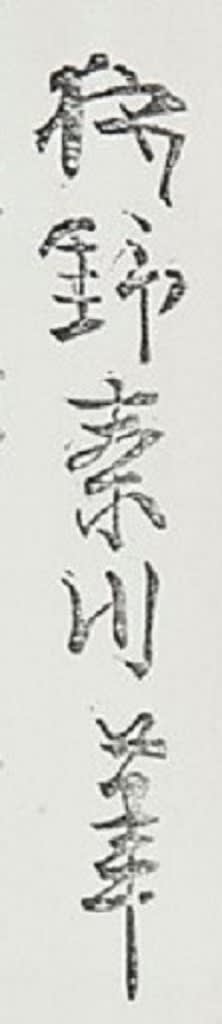

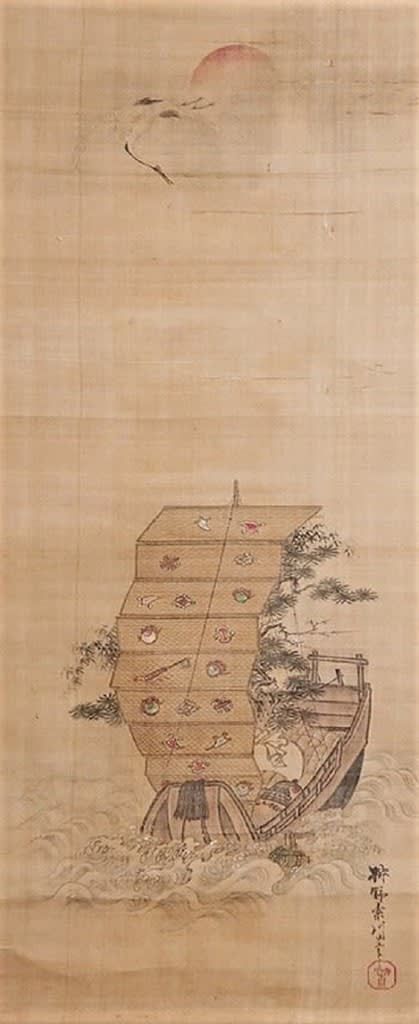

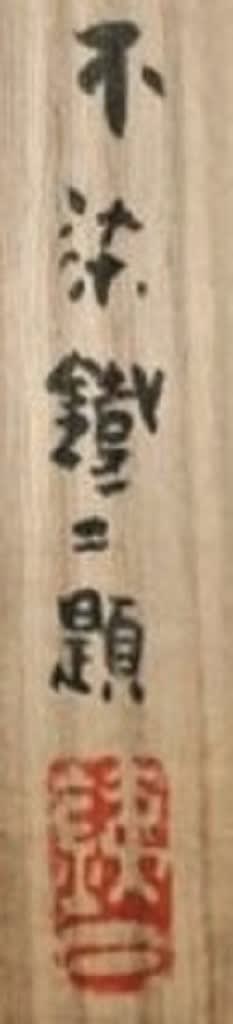

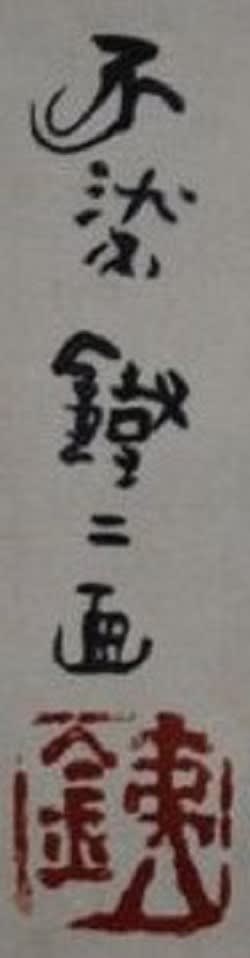

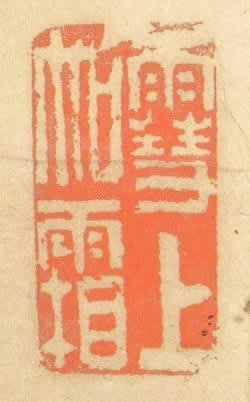

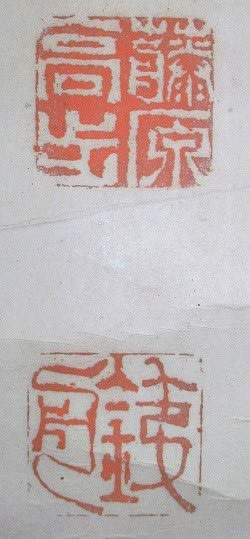

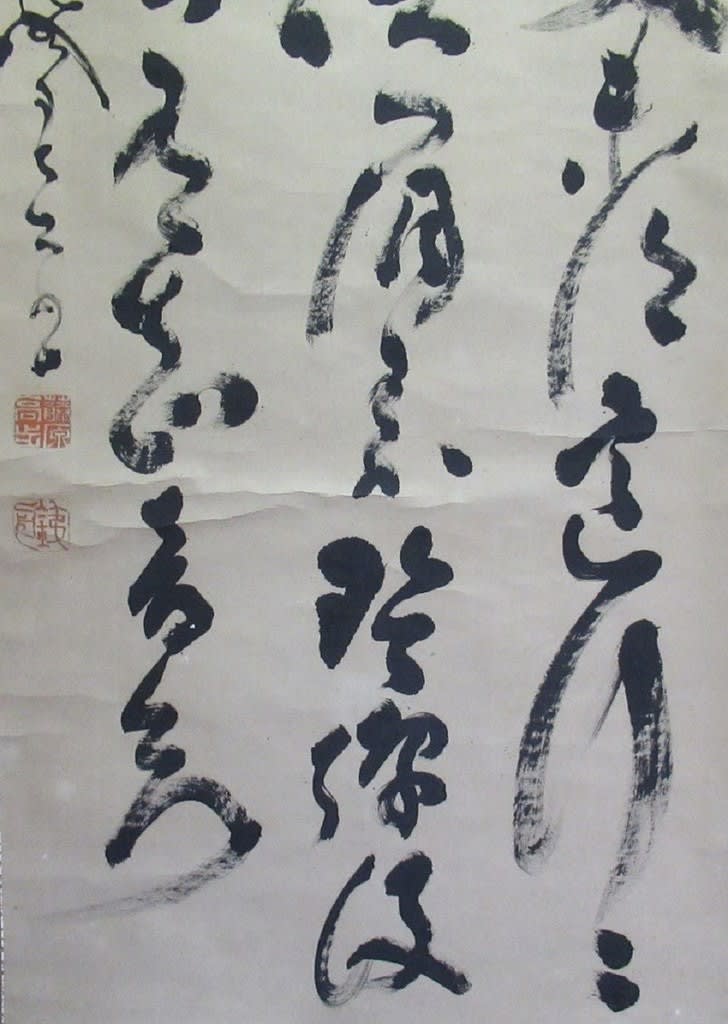

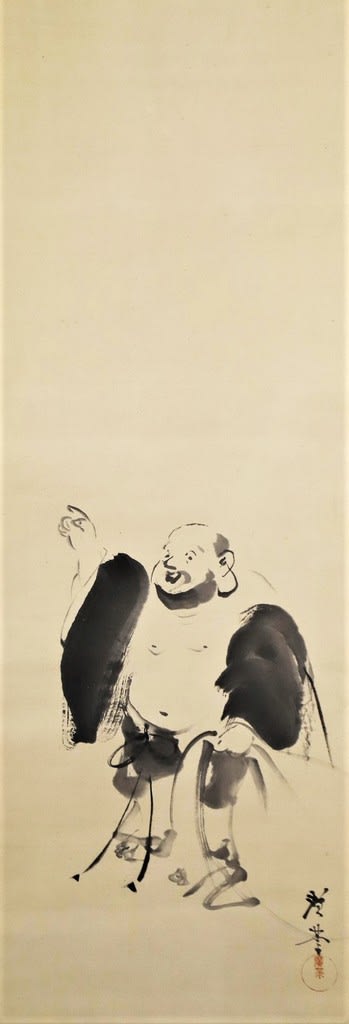

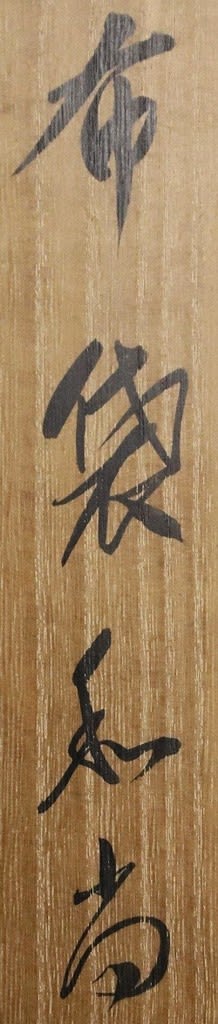

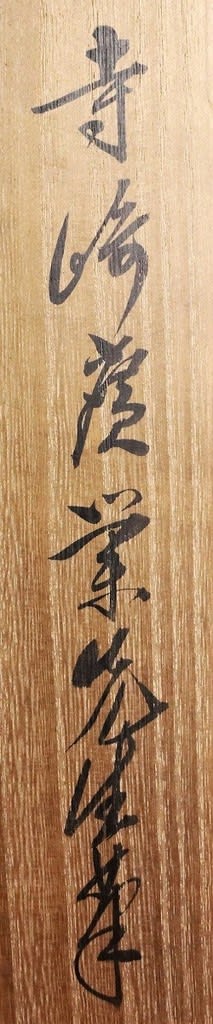

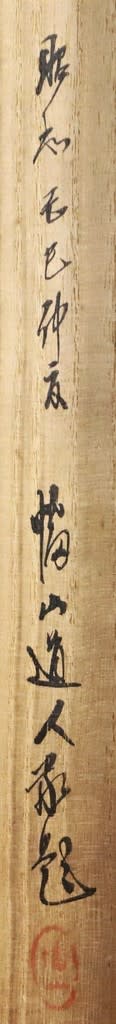

水墨山水画小点 伝浦上玉堂筆

紙本水墨軸装 軸先骨 合箱入

全体サイズ:縦885*横335 画サイズ:縦200*横265

![]()

![]()

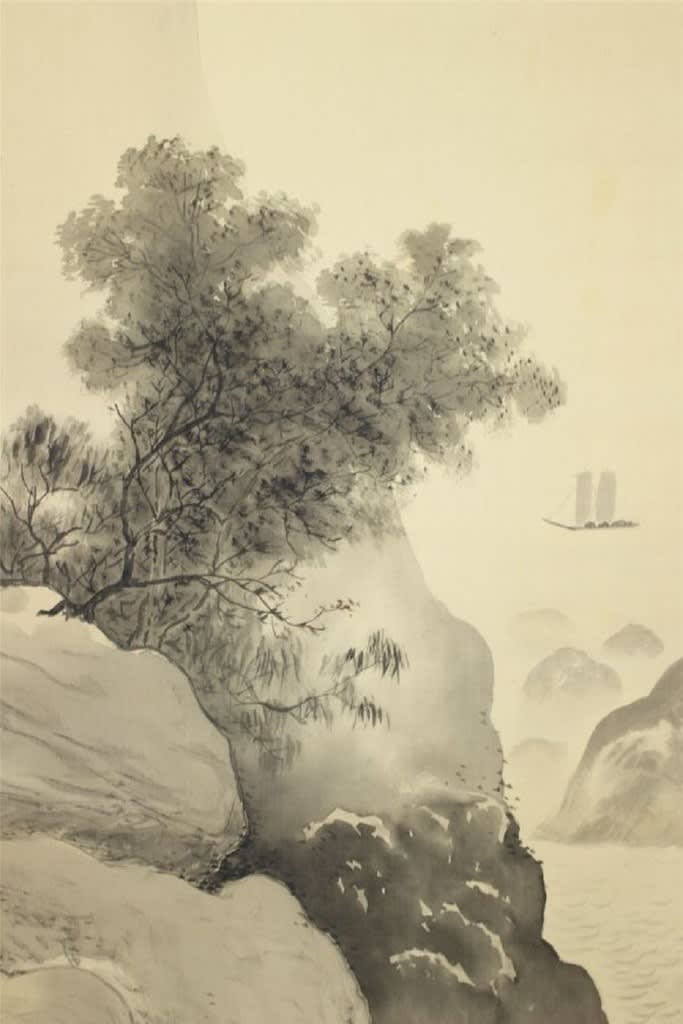

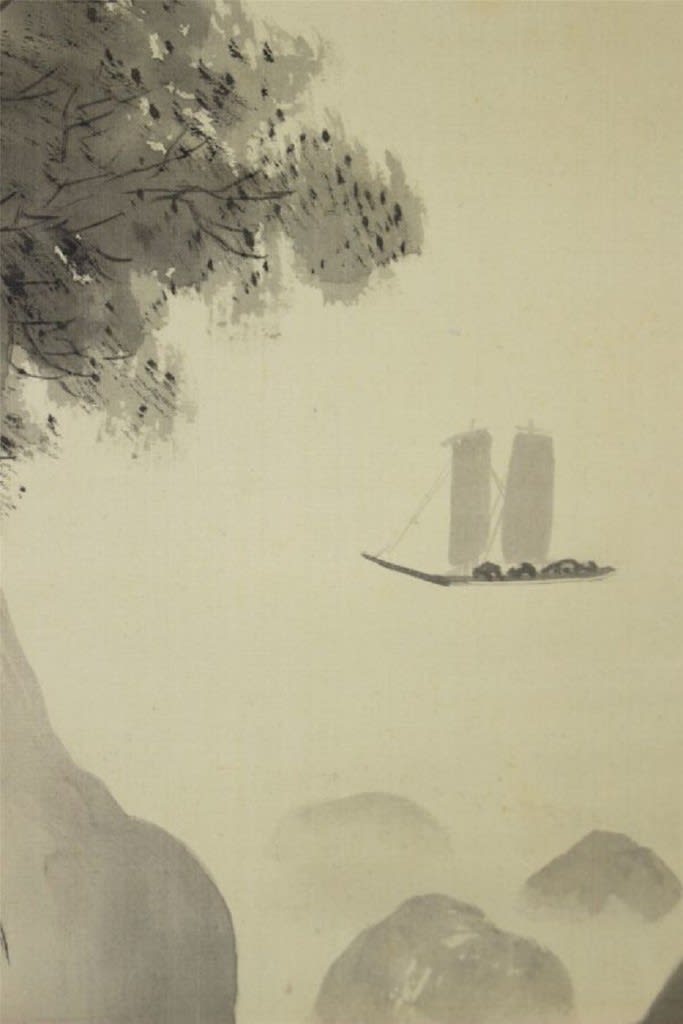

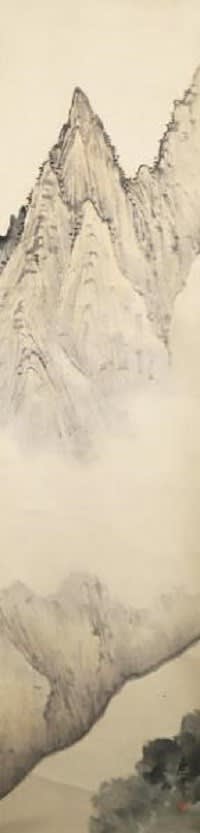

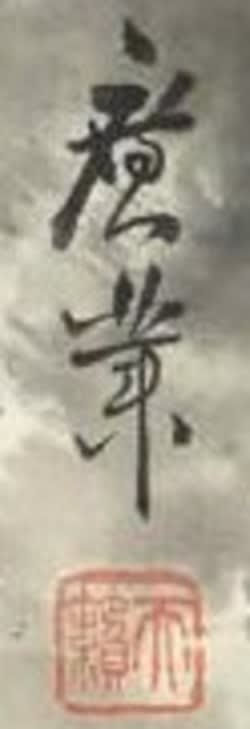

雰囲気の良い作品となっています。

![]()

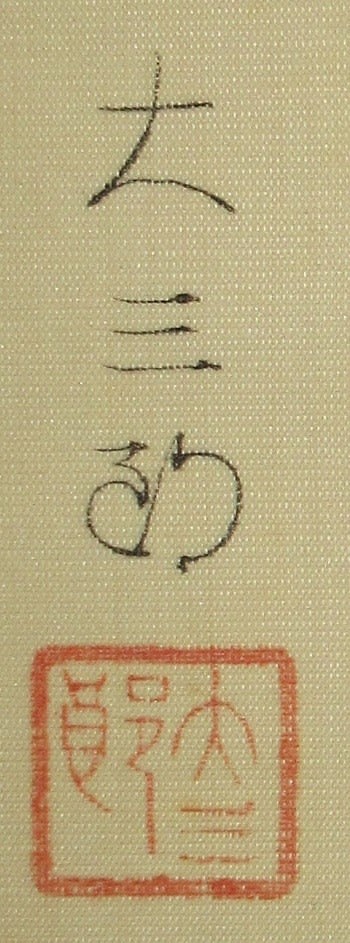

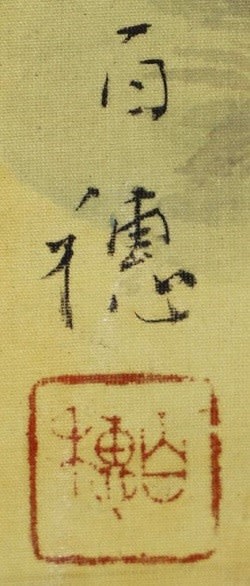

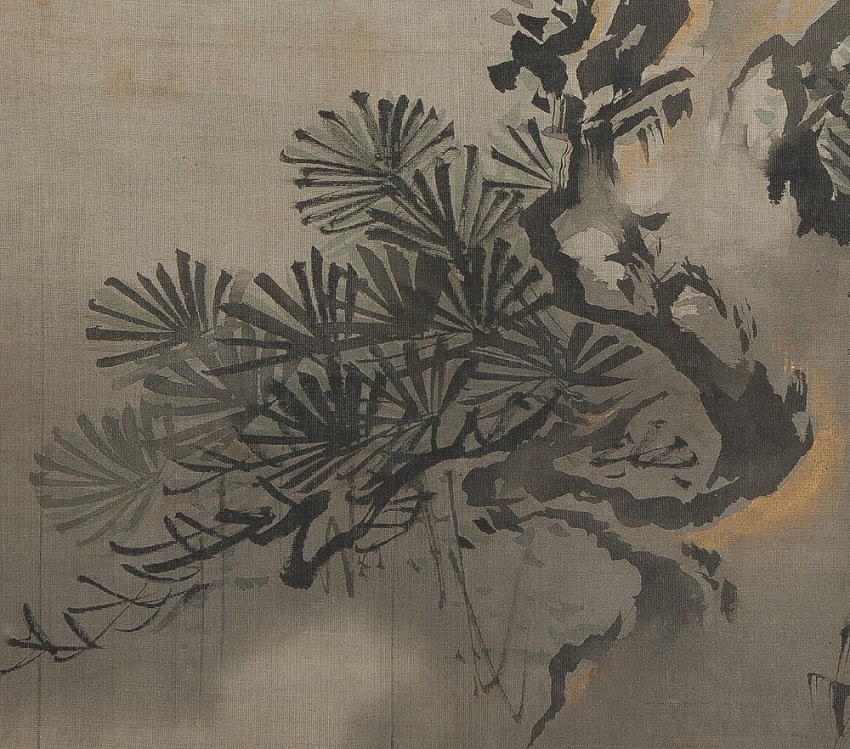

掠れた筆致はいいですね。

![]()

************************************

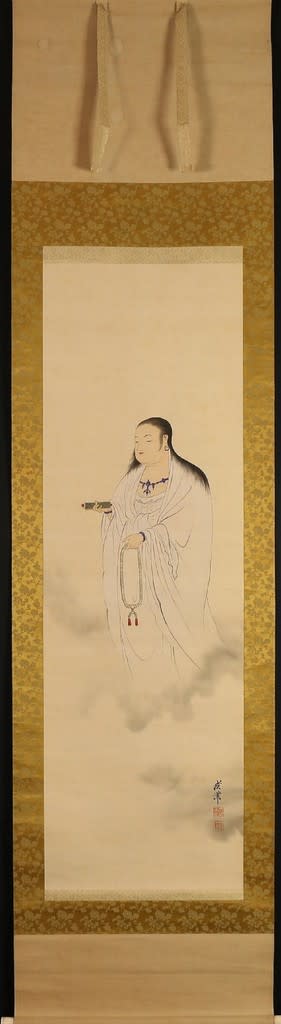

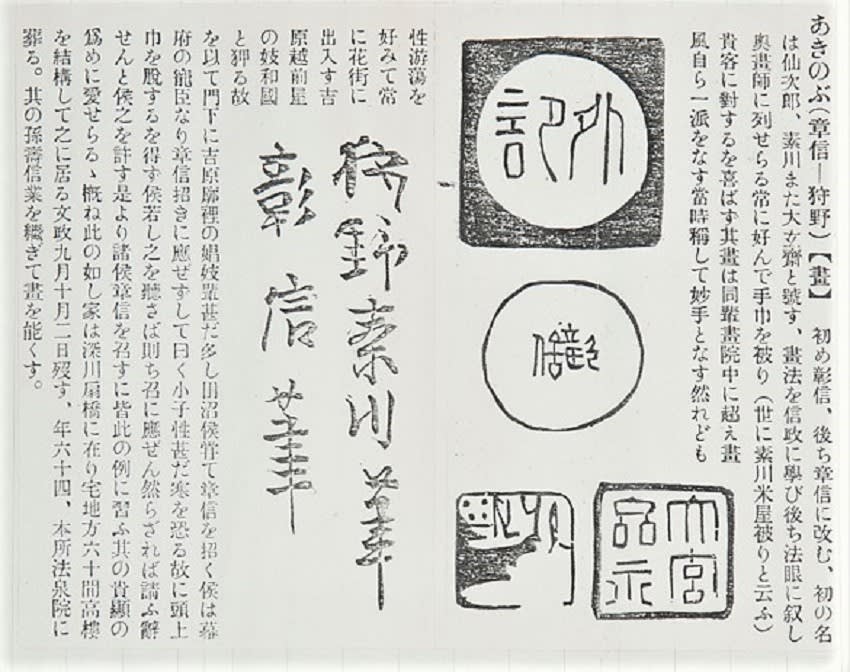

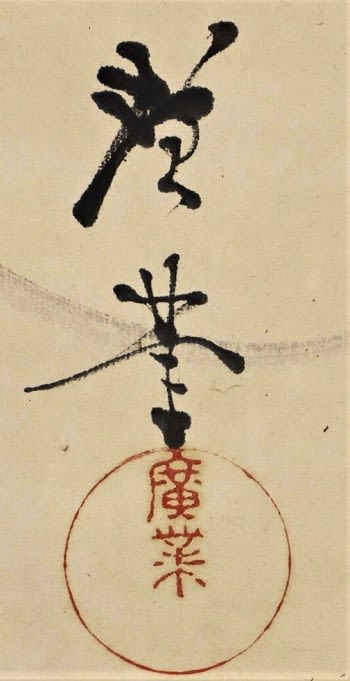

浦上玉堂:(うらかみ ぎょくどう)延享2年(1745年)~文政3年9月4日(1820年10月10日))

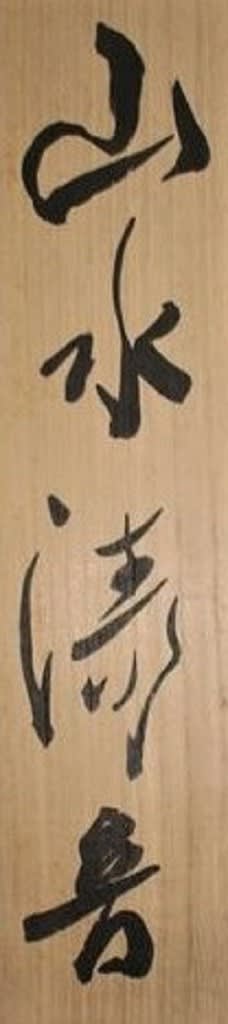

江戸時代の文人画家、備中鴨方藩士。諱は孝弼(たかすけ)、字は君輔(きんすけ)、通称は兵右衛門。35歳の時、「玉堂清韻」の銘のある中国伝来の七弦琴を得て「玉堂琴士」と号した。父は宗純。

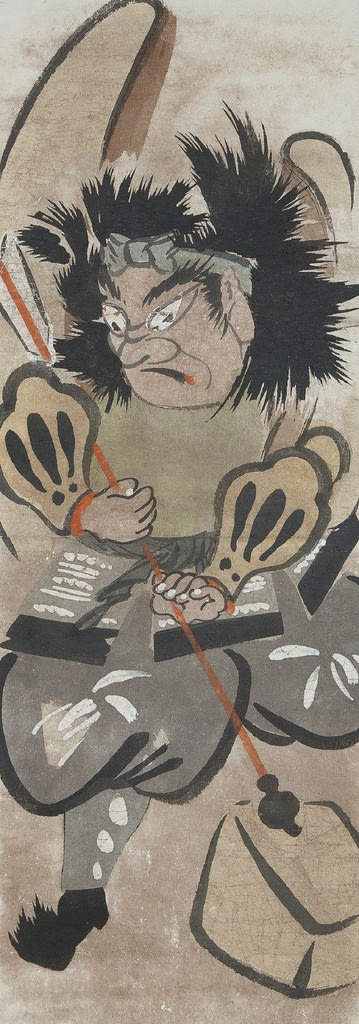

![]()

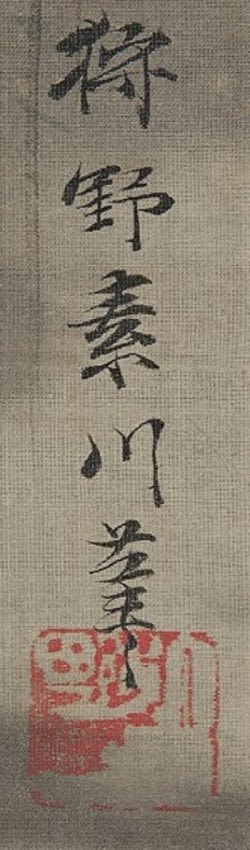

「玉堂寿像」 浦上春琴筆 紙本墨画淡彩 林原美術館蔵 天保10年(1813)作

************************************

![]()

延享2年(1745年)、岡山藩の支藩鴨方藩(現在の岡山県浅口市)の藩邸に生まれて、玉堂は播磨・備前の戦国大名であった浦上氏の末裔であり、系図上では浦上一族の浦上備後守の曾孫とされるが、実際はさらに代は離れているとされています。

(「浦上家系図」では備後守は宗景の孫とされるが、実際は同時代の人物である)。

![]()

若い頃より、学問、詩文、七絃琴などをたしなみ、鴨方藩の大目付などを勤めるなど上級藩士であったが、琴詩書画にふける生活を送っていたことから、周囲の評判は芳しくなかったらしい。

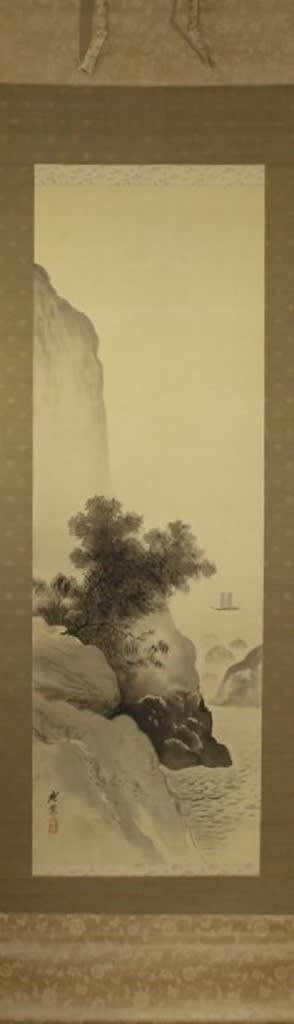

50歳のとき、武士を捨て、2人の子供(著名な画家となっています。春琴と秋琴)を連れて脱藩していますが、妻はその2年ほど前に亡くなっています。以後は絵画と七絃琴を友に諸国を放浪、晩年は京都に落ち着いて、文人画家として風流三昧の生活を送りました。特に60歳以降に佳作が多いとされ、代表作の「凍雲篩雪(とううんしせつ)図」は川端康成の愛蔵品として著名な作品です。

*浦上春琴の作品は本ブログにて数点紹介されています。

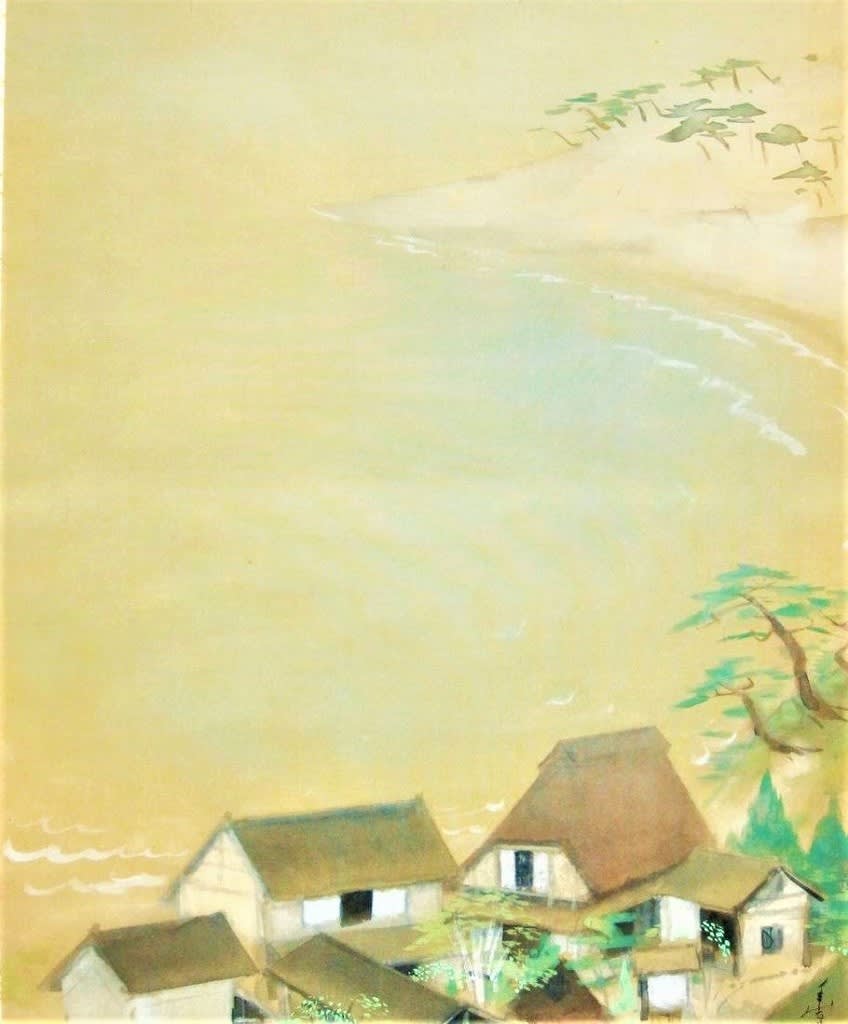

![]()

上記の写真は皆さんよくご存知の国宝「 凍雲篩雪図(とううんしせつず)」(川端康成記念会所蔵)です。

国宝と比較するのもかなり気が引けますが、五彩の作品を含めて本作品らは十分に楽しめる作品と現在の当方の審美眼では判断しています。

ほとんどの骨董品は価値があると思っている作品が実はガラクタですが、価値がないと思っていた作品が実は価値があることがままあるものです。糠喜びもあるのですが、正確な判断力は徐々に地味な努力で身についてくるようでs。

さて、本日はそのような地道なというより、寄り道的な投稿です。

浦上玉堂のような文人画の大家の作品は当方には高嶺の花、真作などとても入手できるものではありませんので、写しのような作品で中で出来の良い作品を飾っては愉しんでしますが、常に一歩でも真作に近づくようにレベルアップするようには努力しています。

本日はそのような作品とご理解頂いてご鑑賞ください。今回で2作品目の紹介となりますが、最初の作品はもちろんどうにも気に入りませんでした。(最初の作品は本ブログに投稿したつもりでしたが、検索できません?でした)

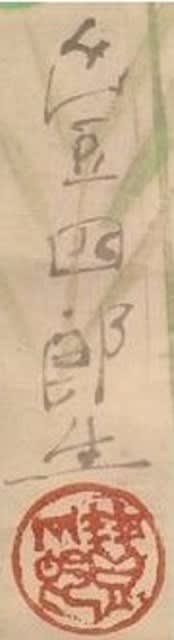

水墨山水画小点 伝浦上玉堂筆

紙本水墨軸装 軸先骨 合箱入

全体サイズ:縦885*横335 画サイズ:縦200*横265

雰囲気の良い作品となっています。

掠れた筆致はいいですね。

************************************

浦上玉堂:(うらかみ ぎょくどう)延享2年(1745年)~文政3年9月4日(1820年10月10日))

江戸時代の文人画家、備中鴨方藩士。諱は孝弼(たかすけ)、字は君輔(きんすけ)、通称は兵右衛門。35歳の時、「玉堂清韻」の銘のある中国伝来の七弦琴を得て「玉堂琴士」と号した。父は宗純。

「玉堂寿像」 浦上春琴筆 紙本墨画淡彩 林原美術館蔵 天保10年(1813)作

************************************

延享2年(1745年)、岡山藩の支藩鴨方藩(現在の岡山県浅口市)の藩邸に生まれて、玉堂は播磨・備前の戦国大名であった浦上氏の末裔であり、系図上では浦上一族の浦上備後守の曾孫とされるが、実際はさらに代は離れているとされています。

(「浦上家系図」では備後守は宗景の孫とされるが、実際は同時代の人物である)。

若い頃より、学問、詩文、七絃琴などをたしなみ、鴨方藩の大目付などを勤めるなど上級藩士であったが、琴詩書画にふける生活を送っていたことから、周囲の評判は芳しくなかったらしい。

50歳のとき、武士を捨て、2人の子供(著名な画家となっています。春琴と秋琴)を連れて脱藩していますが、妻はその2年ほど前に亡くなっています。以後は絵画と七絃琴を友に諸国を放浪、晩年は京都に落ち着いて、文人画家として風流三昧の生活を送りました。特に60歳以降に佳作が多いとされ、代表作の「凍雲篩雪(とううんしせつ)図」は川端康成の愛蔵品として著名な作品です。

*浦上春琴の作品は本ブログにて数点紹介されています。

上記の写真は皆さんよくご存知の国宝「 凍雲篩雪図(とううんしせつず)」(川端康成記念会所蔵)です。

国宝と比較するのもかなり気が引けますが、五彩の作品を含めて本作品らは十分に楽しめる作品と現在の当方の審美眼では判断しています。

、そう冒頭の写真にある「恵比寿大黒面・吉祥額」の作品手前の「福の神 市川鉄琅作」もまた当方にて修復しています。

、そう冒頭の写真にある「恵比寿大黒面・吉祥額」の作品手前の「福の神 市川鉄琅作」もまた当方にて修復しています。

つい最近も本ブログを読まれた方から本ブログで紹介した堆朱の作品に「粗悪品」というご指摘を受けました。これもまた修行・・・

つい最近も本ブログを読まれた方から本ブログで紹介した堆朱の作品に「粗悪品」というご指摘を受けました。これもまた修行・・・ その作品の記事は非公開にさせていただきました。

その作品の記事は非公開にさせていただきました。