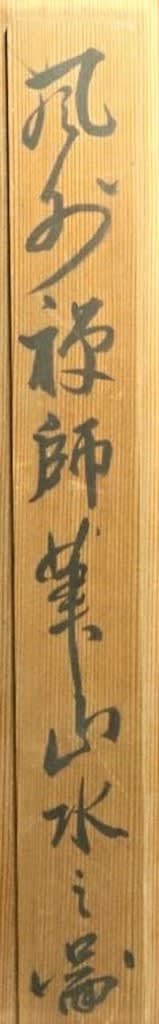

整理している食器棚に赤絵の作品がありました。五寸程度の中皿です。

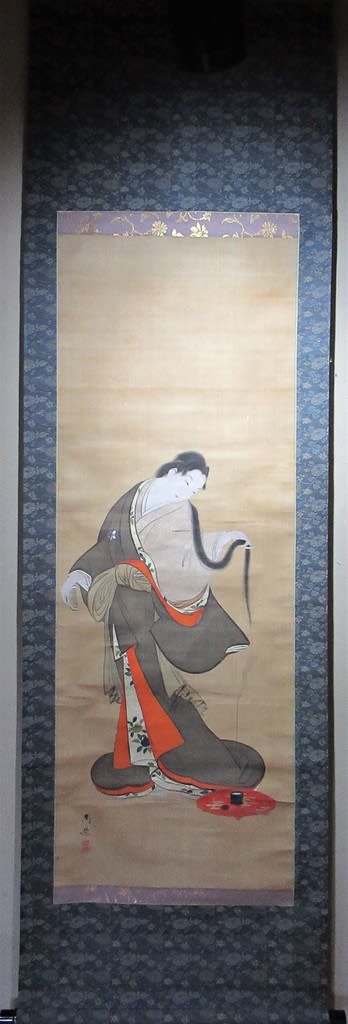

![]()

俗にいう南京・天啓赤絵という分類の作品ですが、「胡散臭い」作品と判断して普段使いにしていました。

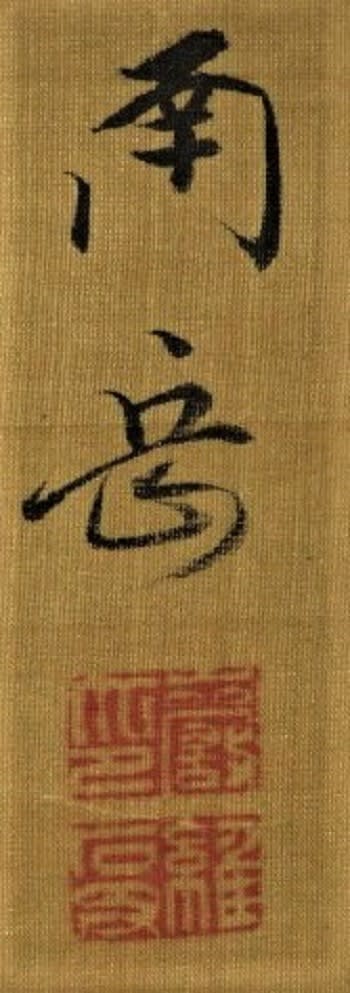

![]()

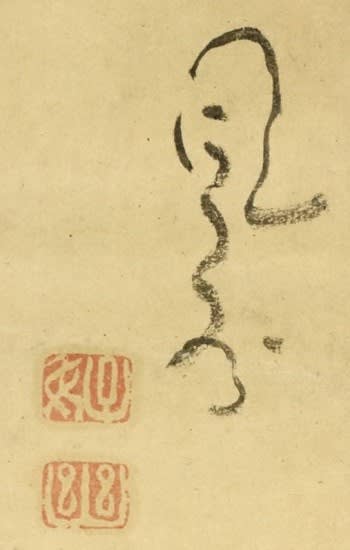

裏にはこれ見よがしに「天啓佳器」とありますね。虫喰、砂付高台など天啓赤絵の特徴を備えてありますが、これは後世でも模倣できますので、真作の決定打にはなりませんね。

![]()

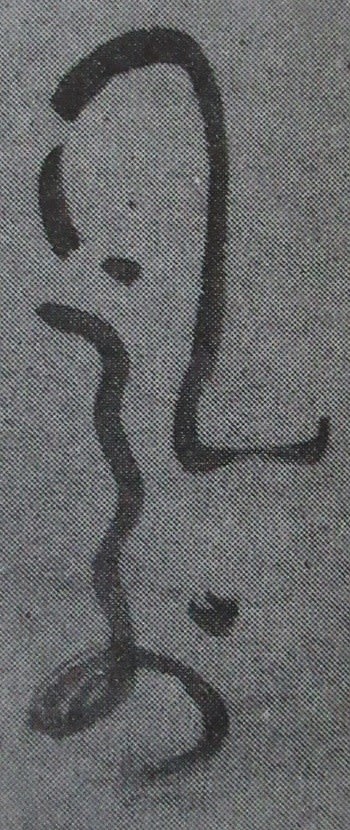

この作品は南京赤絵の中でも五彩家鶏文盤と称される作品の図柄です。

![]()

改めて南京赤絵の概略を記すと下記の通りです。

**********************************

赤絵は「宋赤絵」に始まり、この技法をさらに発展させ次々と名品を生み出したのが明時代の景徳鎮で、例えば青花の淡い青緑を主色とする「豆彩」に発展しました。「嘉靖赤絵」、「万暦赤絵」という官窯の名品を経て、17世紀に入ると各地で農民の反乱が相次ぎ明王朝は衰退しその結果景徳鎮の官窯は消滅します。しかし民窯はしたたかに生き残りむしろ自由闊達な赤絵を作りはじめた。これが南京赤絵という作品群です。

南京赤絵の生地の多くは従来の青味が強い白ではなく乳白色を帯びていますが、これは色彩を一層際立たせるのが目的です。絵付けには基本的に染付けは用いず、色釉だけで彩色されており、染付を用いたものは「天啓赤絵」に分類されます。色数は初期は赤、緑、黄と少なく作風はきわめて豪放でした。しかしその後、紺青、紫、黒、褐色などの色が増えるとこれらの色数を組み合わせ繊細華麗な作風へ変化していきます。絵柄は文人画に基づいた花鳥図や山水図が多くこれも従来の赤絵とは全く趣が異なる。通常山水図には五言または七言絶句の賛が花鳥図や草花図には賛に代わって蝶や蜂などが書き添えられている図柄が多い。

裏には鉋の跡が残っています。

**********************************

この作品は文献から参考にされた図柄です。

![]()

この手の図柄の作品はなんでも鑑定団情報局に資料があります。

![]()

本歌はさすがに絵が洒脱ですね。

![]()

さて注目したのは次の作品です。天啓赤絵の作品の可能性ありと推定しました。

![]()

高台内にはそれなりの雰囲気があります。

![]()

絵付けも洒脱です。

![]()

本歌であろうとなかろうと、普段使いにもってこいの作品。ただ天啓赤絵の作品は貴重です・・・

![]()

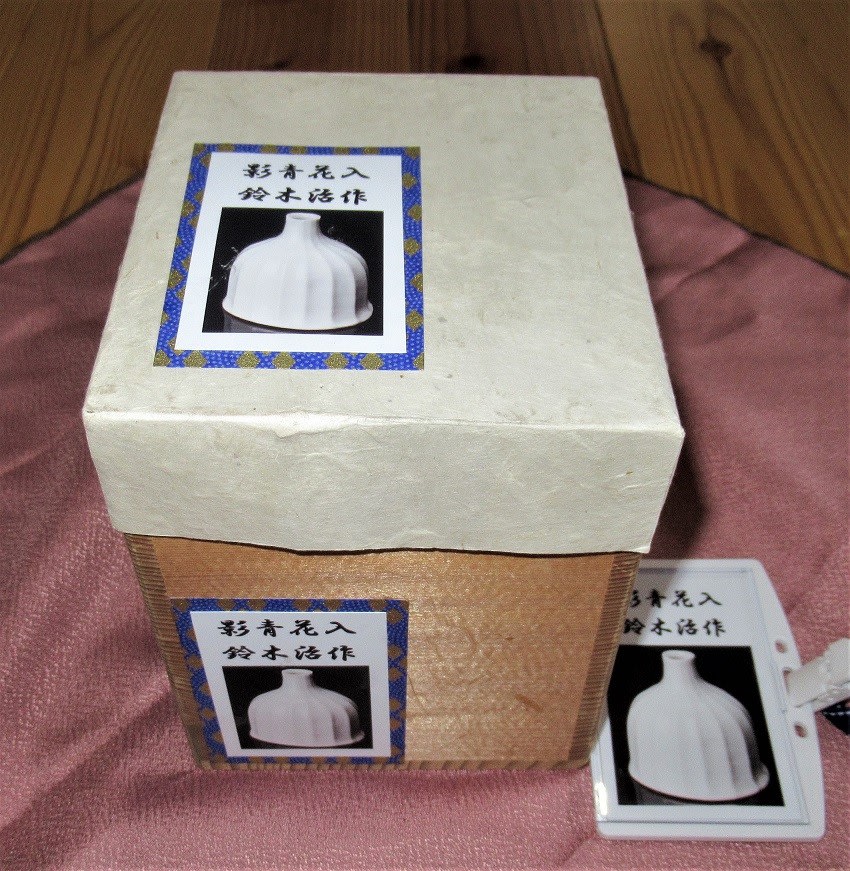

さて本日の本題の作品は鬼志野茶碗の創始者とされる月形那比古の作品の紹介ですが、本日の作品は「志野」ではなく「萩」です。どうも面倒臭い・・・・。

鬼萩茶碗 月形那比古作

共箱・共布

口径139*高さ89*高台径

![]()

月形那比古の陶歴の概略は下記のとおりです。

*******************************************

月形那比古:(つきがた なひこ) 1923年(大正12年)5月22日~ 2006年(平成18年)8月16日)。日本の陶芸家。鬼志野創始者、鬼志野宗家。昭和中期から平成中期にかけ、現代美濃陶芸界における志野焼黎明期〜発展期〜成熟期で活躍した日本を代表する陶工作家。「炎の陶工」「炎の陶人」「沙門の陶工」と言われた。代表作は陶芸の他に、絵画、書、彫刻、篆刻作品などにも秀作を手掛けた。志野焼誕生地の美濃・岐阜県土岐市にて没。享年84(満83歳没)。

*******************************************

陶歴というか月形那比古の説明にはかなりの説明を要します。

![]()

*******************************************

1923年(大正12年)新潟県糸魚川市に生まれ、荒川豊蔵の作陶創作精神に傾倒しました。

新潟県立長岡工業学校卒業後、早稲田大学在学中の1941年に学徒出陣、一年早く志願して第二次世界大戦(1939年〜1945年。史上二度目の世界大戦)へ参戦。元陸軍技術将校となり、最終階級は中尉に昇進しています。戦後復学し日本大学芸術学部卒業。

志野は桃山時代に発祥、その後衰退し昭和中期に荒川豊蔵に再現されるまで、焼成方法など志野には不明な点が多かったのですが、永年の天命創作居住を美濃に構え、昭和30年代中頃に研究を基に半地下式穴窯を築き、薪を燃料とする独自焼成方法を発見研究、志野をさらに極端なまでの長時間焼成する火陶「鬼志野」を発表し、昭和陶芸界に衝撃を与えました。

また1970年代には鬼志野作品がアメリカを中心とした海外にも紹介され、国際的に鬼志野が「oni-shino、devil-shino、damon-shino」と紹介され、日本国内のみならず直接的、または間接的に海外の陶芸家などにも影響を与えることとなりました。

また得度及び出家し、一千日の托鉢修行から受けた禅の精神を反映させた作品群は「禅の陶芸」「禅陶」とも称されています。陶芸創作活動の他に並行して、絵画、映画、写真、建築、篆刻、書、彫刻、モダンバレーの舞台監督などにも、ジャンルを超えた多彩な創作の足跡を残したことでも知られています。

主な受賞は文部大臣賞受賞。パリ芸術大賞受賞、現代文化賞など他多。美濃の陶工がパリで初めて単独個展をした先駆者として知られています。「炎の陶人」「東洋のピカソ」の異名を持っています。陶芸代表作に鬼志野、志野の他に、鬼黄瀬戸などの鬼シリーズがあり、彫刻代表作品は長野市善光寺(国宝の本堂で知られる)にある「善光寺御縁起・如来奉遷本田善光尊像」(本体高さ3メートル60センチ)などがあります。

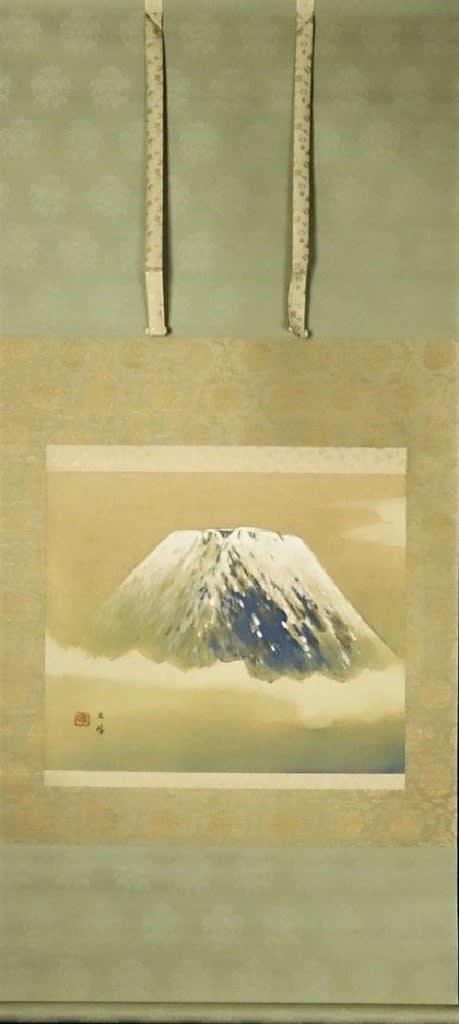

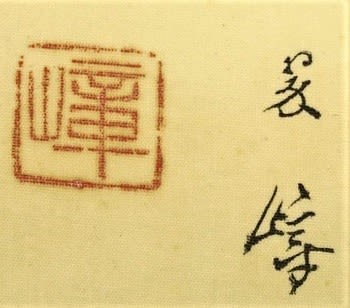

絵画代表作品は富士シリーズ、龍神(日大所蔵)などや書や篆刻作品には禅をテーマにした作品が多くあります。一貫した創作活動のテーマは「生存への畏敬」です。彼のその風貌に圧倒される面があったり、マスメディアなどでイメージが先行する時もあったようですが、彼の長島茂雄風に良く似たしゃべり方から受ける印象は、実に人間味あふれる人物でした。

2006年(平成18年)8月16日急性心筋梗塞にて急逝。享年84(満83歳没)。

![]()

初期の活動

月形那比古は終戦後、かねてから崇拝する荒川豊蔵に傾倒していったのですが、昭和20年代から昭和30年代前半の岐阜県の美濃の陶工は志野焼の故郷、東濃でも著名な陶芸作家は荒川豊蔵を筆頭に、加藤十右衛門、初代加藤幸兵衛ぐらいしかいなく、東京オリンピック景気前の日本の地方はまだまだ昔の佇まいを残す典型的な田舎でした。美濃における当時は個人作家というスタイルは都市部などでは個展発表で認められるスタイルとなりつつあったようですが、陶芸作家という言葉は一般的認知度が低かったと思われます。

当然陶芸並びに創作活動だけでは食べていくことは出来にくい状況だったでしょうが、日本における現代舞踊の第一人者の石井漠の一番弟子である石井みどり芸術バレー団の舞台監督を任されることになり、創作活動の一環として、舞台監督を約5年ほど挑戦しています。

挑戦するも食い足りなく、求めている今の心境は満たされないと感じるようになっていったようで、若き日の月形那比古は第二次世界大戦での悲惨な体験を元に、今以上に国境のない世界で生きて行きたいと考えるようになります。彼らのためにも自分は出家し、一千日の托鉢修行を普化宗京都明暗寺虚無僧になり、全国行脚を発願することになります。尺八を法器とし一千日の托鉢修行を行いました。簡単に言えば虚無僧として尺八を吹くことが読経することと同じと考える普化宗宗派の本山で、禅宗の一つとなる明暗寺に出会ったということと、自らの模索期と重なり、自己を見つめることになったのだろうと推測されます。また秋葉山曹洞宗に帰依、火防ならびに炎を祈り拝みながら、昭和35年ごろに自分の陶工スタイルが確立しつつ、それまでにも描いた絵画よりも早く全国縦断展にて鬼志野を発表していくようになりました。

![]()

中期の活動

昭和35年(1960年)から昭和39年(1964年)になると、美濃の陶芸作家は前出の荒川、加藤、初代加藤以外に月形那比古、奥磯栄麓、松山祐利らが個人作家として台頭してきました。特にこの三人に言えることは、荒川豊蔵についで美濃でもっとも早く半地下式穴窯を再現し、その極限とも言える焼成方法を自分のものにしたことが言えるのでしょう。

昭和40年代の全国的な第一次陶芸ブームの波がおこり始まるのもこのころで、彼らは全国展開を個々にするようになっていきました。月形那比古は黒田領治(初代黒田陶々庵 明治38年1905年生〜昭和62年1987年没)から陶工ならぬ、焼工と言われたりしたのもこの頃です。

仮に志野の第一世代が荒川、加藤十右衛門とすると志野の第二世代の陶工は月形、奥磯でしょう。

昭和40年(1965年)から45年(1970年)には鈴木蔵、玉置保男、若尾利貞、加藤孝造らが独立、ますます美濃の陶芸界は活発になってきます。また志野再興第一世代の荒川豊蔵の、個人作家としての内弟子である吉田喜彦、中山直樹らが独立、加藤十右衛門内弟子の滝口らが独立し、志野並びに美濃陶芸の都(下記の※1参照)は不動の「陶都」として一般大衆にも認知されるてきます。

この頃、月形那比古は内一番弟子となる加藤芳比古が入門し、個人作家としての責任が大きくなり、同時にテレビ出演や、雑誌マスコミなどの取材も増え、昭和48年(1973年)に昭和30年代からの名品集である鬼志野図鑑を発行するなど、今まで以上に独自の路線とともに、「燃ゆる炎の造形想念」を開眼していきます。

![]()

後期

昭和50年(1975年)から昭和63年(1988年)までを後期とすると、日本の高度経済成長期とあいまって、自由に創作活動ができた時期であると言えるでしょう。確かに月形那比古は陶芸作家であるが、洋画家という一面も持っていた人物です。定例個展タイトルである「月形那比古の全貌展」は壮大なスケールの総合芸術活動を行い陶芸、絵画、彫刻、篆刻、書など日本縦断ツアーで発表し衆目を集めました。また芸術の都フランス・パリでの全貌個展を連続2回をやり遂げ、美濃の陶工芸術家の中で初めて前人未到の単独個展をパリにて行っています。このことは後進を導く例になります。

![]()

晩期

平成元年(1988年)から平成18年(2006年)を晩期とするならば、彼自身の芸術創作活動の一つのまとめの時期にあたると時期と言るでしょう。同時に現代美濃陶芸における巨匠の地位を築いた時期にあたります。日本国内における凱旋個展を成功させ、全国ツアーでの月形那比古の創作作品「表現手段は違っても芸術はひとつ」の思想と発表スタイルはジャンルを超えたファンに恵まれ、また良い環境と良いスタッフに恵まれたラッキーボーイです。また、新世紀を前に時代が素直にこの作家を受け入れた時代でした。多彩なジャンルの作品はそれぞれのジャンルをクロスオーバーさせて、一つの那比古「燃ゆる想念」の世界を作り上げ「炎の陶人・心象作家(画家)」として親しました。

![]()

*茶碗は飲むだけではなく立て易いという役割においても使いやすいという点が重要です。高台がつかみにくいと逆さにしにくくて不便なものです。

この時代の代表作品は長野市の善光寺に収蔵されている、「善光寺御縁起・如来奉遷本田善光尊像」(本体高さ3メートル60センチ)が1996年作にあります。土岐市の織部の日記念事業として定着した「織部の心」展に招待出品や、金沢の大樋長左衛門が中心となって盛り上がった、国際ティーボールコレクション(国際茶碗コレクション)などに招待出品などながあります。また彫刻作品においては、初期はオブジェ風な作品が多かったのですが(月形那比古のオブジェ彫刻は非形象彫刻・ひけしょうちょうこくと呼ばれた。)、晩年は具象彫刻に移り、武将列伝シリーズや、高僧列伝シリーズなど手がけています。

晩期には「炎の極限を禅」と想定した造形想念をより強調させた作品が多い。ひとえに陶芸作家というジャンルを超えたその創作活動は他の作家にも影響を与え、特に鬼志野は亜流を発生させるなど、その月形那比古の創作活動の考え方に傾倒する作家は多い。現在、彼のその足跡並びに、思想は長男の陶芸作家・洋画家として活躍している月形明比古に美濃でもすたれゆく貴重な伝統的半地下式穴窯の特殊焼成技法とともに受け継がれました。彼も「美濃における炎の魔術師」などの異名を持っています。

![]()

月形那比古の作品の特色は、多重面の交錯というキーワードと、スパイラルなムーブメントというキーワードに置き換えられるでしょう。

特に鬼志野作品はうねるような窯変景色と志野とのバランスが、その独特の造型をより強調させ、烈しい美を求めたところにあります。また、桃山時代に栄えた、半地下式穴窯を再現し古式技法である薪を使用して、自らコントロールし、火炎の強弱を作品に反映させ焼きぬいたところが特徴です。これにはいくつか作家自身の工夫や研究、窯など、また窯のあるところの地形や風や湿度、気候などにも影響を受ける焼成技法ですが、それを逆手に技法として生かしています。これは古作志野焼成をベースとしながらも鬼志野という、荒川豊蔵にも、加藤唐九郎にもない月形独自の焼成技法が創作される作品にはあると言えるでしょう。よって、近代陶芸における独創的な志野、すなわち鬼志野の第一人者として、一つの作風を確立したところにあります。

今日我々が“志野”と呼ばれるとイメージする、白い釉がかかった志野において、月形那比古の志野シリーズにおいては、特に那比古の作風として、自身が傾倒、そして崇拝した志野中興の祖人間国宝・荒川豊蔵の人物と作品に多大な影響を受け、造形的にもさることながら、発色、肌合い、削り味、質感、高台作りなどの見所において、荒川豊蔵作品をリスペクトした作風もあるのが特色です。リスペクトとと言っても、そこには那比古のオリジナル性が同居し、晩期に至るまで作品の特色として独特の造型が展開されています。

![]()

*茶碗は飲むに従い、見込み部分に見どころがなくてはなりません。この茶碗は見込みが片身代わりのような自然の釉薬の変化がいいですね。雨漏手のような変化を尊ぶ御仁が多いのですが、どこかえげつない感じを与えます。

余談として、那比古作品の壺シリーズの造形や、花生シリーズの造形含め、那比古陶芸作品群は後進の美濃の志野作家に制作の上でも直接的、間接的に多大な影響を及ぼしています。また作品のネーミングにおいても、それまで志野伝統技法そのままの技法をそのまま箱書にしていた作家達にも影響を与え、○○志野や○○○志野(○○はその作家独自のネーミング)などの作家オリジナル性を強調した志野ネーミングのパイオニアでもあります。

絵画においては、赤系統をふんだんに使った絵画が多く見られるのが特色で、「燃える赤」と言われる色彩使いが特徴です。この赤い色は彼の思う「燃ゆる炎の想念」を表していると思われる穴窯の炎を表現しているのでしょう。またマチエールにおいては、鬼志野的なうねる表面の動きが筆の動きに置き換えられ、多重な面の構成によって、二次元の世界が三次元的な表層をなしているのが特徴です。スパイラル(渦を巻く)ムーヴメント(動き)は陶芸絵画の両方に共通する言葉であり、陶芸作品で言えばその重厚で、あぐらをかいたような造型、絵画で言えばその画面からは、作者の人格や心象的旅情、心の眼で映した残像もが、強烈に反映されているイメージがあります。

月形那比古をあえてカテゴリー分けすると陶芸作家ということになるのでしょうが、絵画、篆刻、書、彫刻分野にも優品を残しています。現代風にいうならば「アーティスト」と言う言葉が適切なのでしょう。これら作品群には自身が良く述べていた「表現は違っても芸術はひとつ」の信念が表されています。

余談として、展覧会会場などでいち早くエンターテーメント性を露出した作家である。これは、自らの尺八吹奏を会場でし、鑑賞者(リスナー)に聞かせ独自の那比古ワールドを醸し出し、これは自身の発奮や個展を托鉢と考える思考からきています。

![]()

作品概要

鬼志野の命名者はまぎれもなく月形那比古である。(このことは出版物である月形那比古作品集 鬼志野図鑑末尾を参照)作者自身の活動として、昭和における新陶と論評された事実もさることながら、従来の「志野」と区別するために頭に鬼という字をつけたのである。鬼の意味としては、烈しい、激しい、荒々しい、景色が多彩、見所が多いなどの要素も表している。また、半地下式穴窯における炎の軌跡が鬼という字に表現されている。現代のファインアートや美術界においては「鬼志野と言えば月形」と愛陶家や数寄者、茶道家、華道家や絵画コレクターなどにも認知されている。特にこの鬼志野とは(鬼シリーズ含め、那比古陶芸作品)、志野をさらに極端までの長時間焼成することによって、古式半地下式窖窯の美を追求した炎と技と作家の創作想念との結集として存在する最高峰傑作作品である。また鬼シリーズも含め、鬼志野作品などは、那比古自身が言う言葉を借りて言えば、「炎を絵の具にした心象的絵画(景色)」と述べている。これは簡潔に表すとすれば、作品焼成過程において近代油絵の技法の考え方(多重な面の構成)を灼熱の炎を巧みに利用し表現している所も特徴である。

普通の志野シリーズも月形志野らしく豪快な戦国武将風の趣を残しながら、伝統を踏襲した要素と、作者の個性が同居する作風で、志野茶碗制作の上で見所になる高台には、独自の削り味をのこしながらも、志野釉を施す際のさりげない手跡にさえ絵心があるところに特徴がある。この施釉技法も伝統古作志野の技法を考察熟知し、独自の施釉技法によって景色を表現している。絵志野などにおいては、素朴で簡素な絵を一筆でさりげなく描いたところが、見え隠れする志野釉との対比とコントラストに味わいがある。またそれぞれの長石の違いを焼成技法によって巧みに引き出している所も特徴である。

元々、志野は “桃山時代に日本ではじめて生まれ焼かれた画期的な白い焼物”と言われるように、日本独自の白い焼物である。(それまで、白い器は日本では生まれていなかったため、白い器を作る技法は大陸から伝来した技法をそのまま使用していた。白い器は当時の貴族社会に非常に珍重されたため。)生まれた時代背景が戦国時代である桃山時代の武将サムライ達に愛された言わば、“サムライの陶芸”であったため、俗に言う「戦で茶を嗜む茶碗」「本陣で戦勝祈願の茶を呑む」「男の茶碗」、「大振りで豪快」な作が中心となって伝世、現代に存在しているが、那比古作品もそうした志野の生まれた時代背景をもさえ、志野作品シリーズの器の大きさにも表現している。あえてここでは、鬼志野、志野だけに限って言えば上記のことが言えるが、他のシリーズ作品含め、陶芸作品群にもそうした強烈な作家の個性が表現されている。

![]()

![]()

一般的な陶芸作家、洋画作家などの生涯創作点数よりも寡作な作家で、長時間焼成が特徴の陶芸はもちろんのこと、厚塗筆法技の絵画も時間がかかる技法から、月形那比古の生涯創作作品の点数は総じて少ない作家と言える。

*******************************************

なが~い説明となりました。

月形那比古は陶芸代表作に鬼志野のほかに鬼黄瀬戸などの鬼シリーズがあり、この作品は「鬼萩」シリーズとも呼ばれるのでしょうか? 「鬼萩」と称されている月形那比古の作品は意外に多くあります。

![]()

保存箱で意外と無頓着な人が多いのが真田紐・・。やはり袋状に真田紐がいいですね。平紐だと絞めにくい感じがします。

![]()

さてそのうちにこの茶碗を使ってみようと思っています。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

いやいや女帝故・・・。

いやいや女帝故・・・。