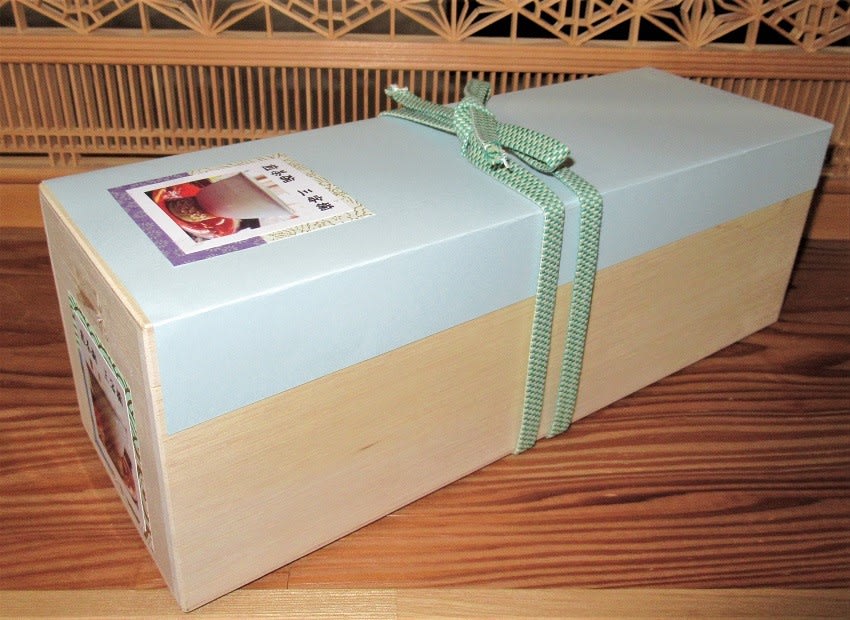

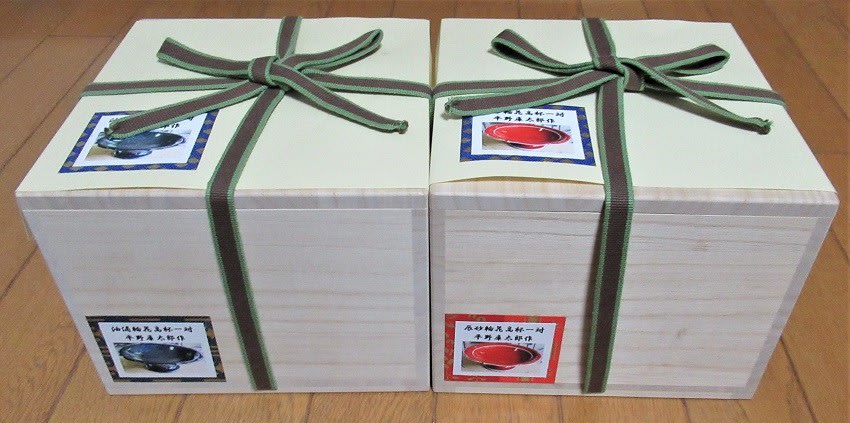

以前から頼んでいた収納庫の棚がようやく出来上がりました。これでようやく東京の分の掛け軸類は収まるスペースが整いました。この棚は未整理や展示中の作品の空き箱類を置くもので、要る作品と要らない作品を整理しやすくなりました。

![]()

額類の作品も収めやすくなり、漆器類も下にして取り出しやすくしました。これに収まる範囲内に蒐集作品を限定していくことになります。

![]()

刀剣類は専用の棚を作りました。掛け軸類と同じ棚内では防臭剤が悪さをする? 作品の整理はハード面でも最終段階です。後は陶磁器類の棚の作成・・・。

![]()

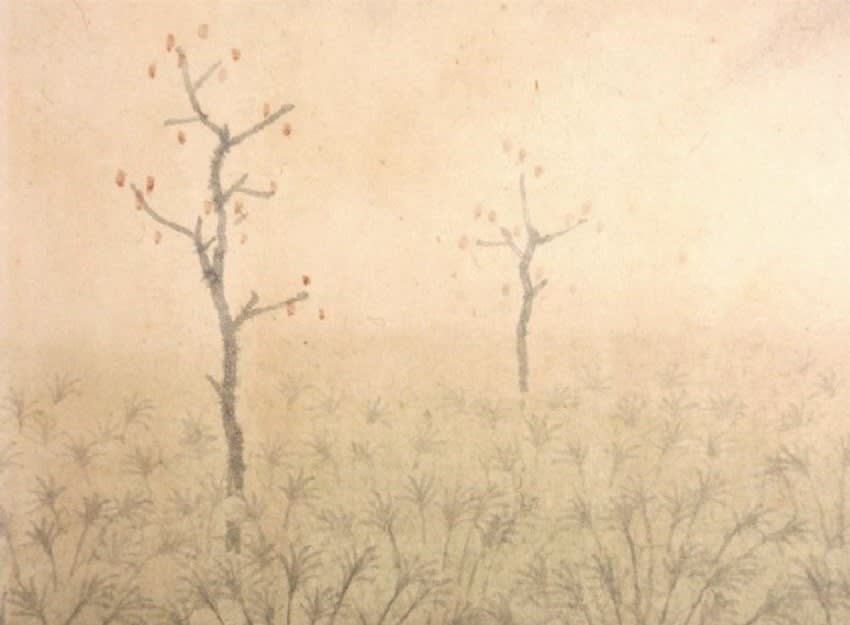

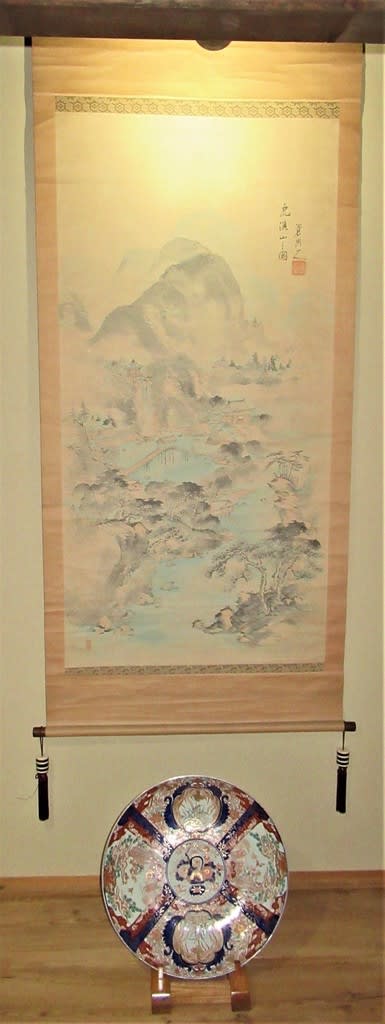

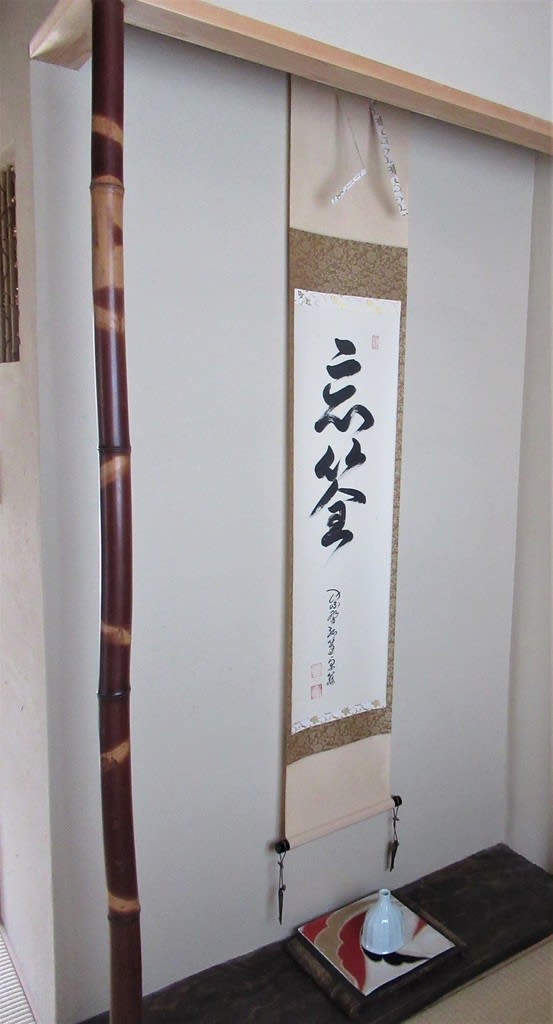

さてときおり、家内が所持している作品を整理することがありますが、本日はその家内が所持する作品の紹介です。

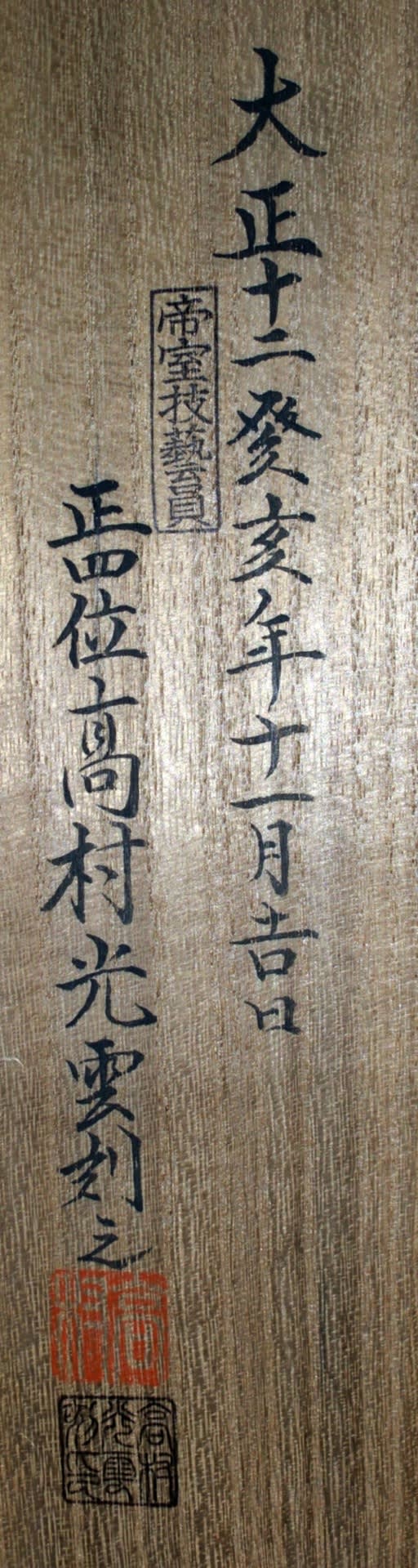

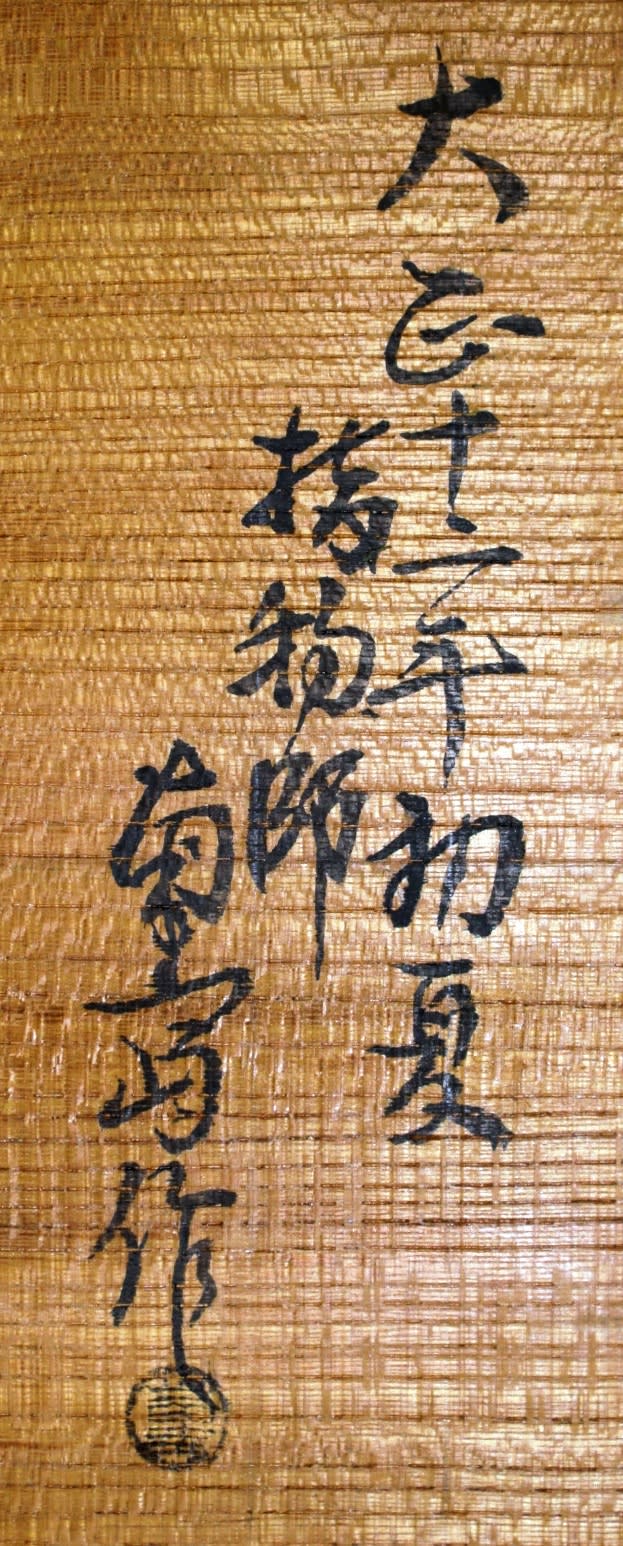

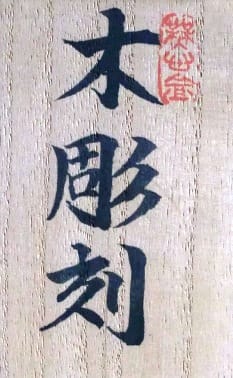

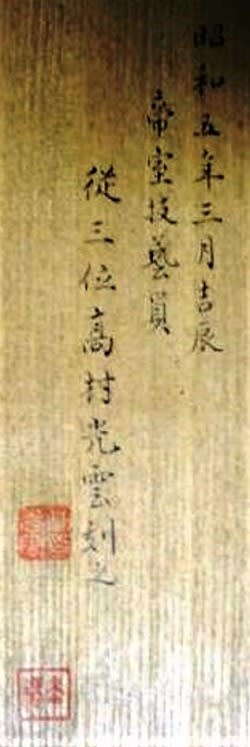

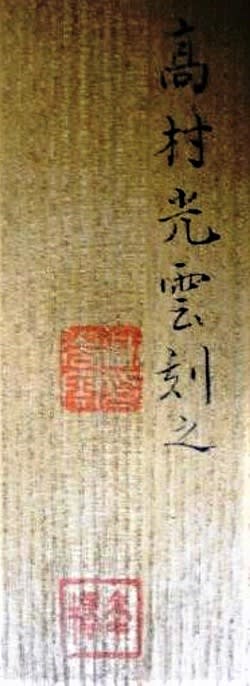

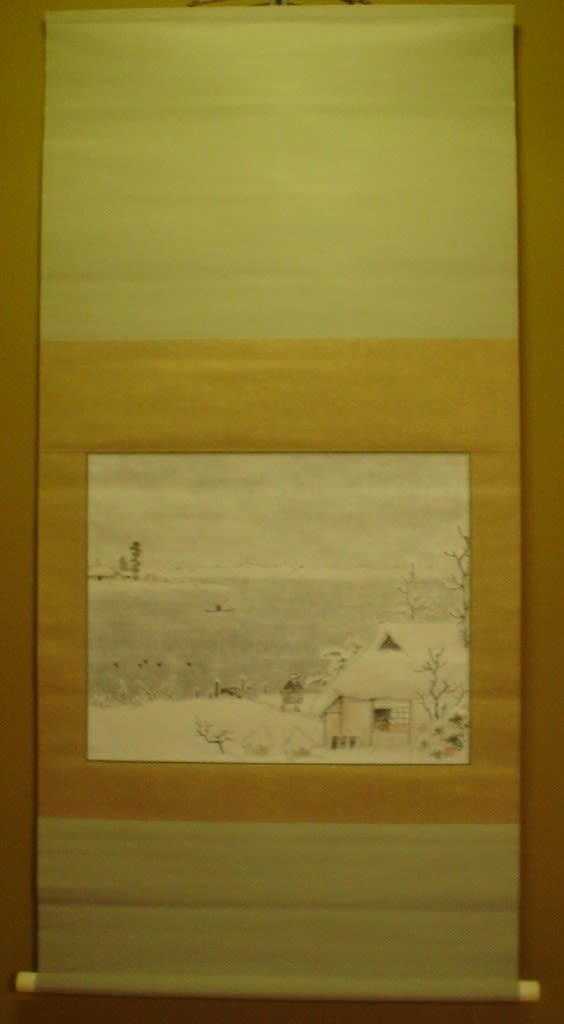

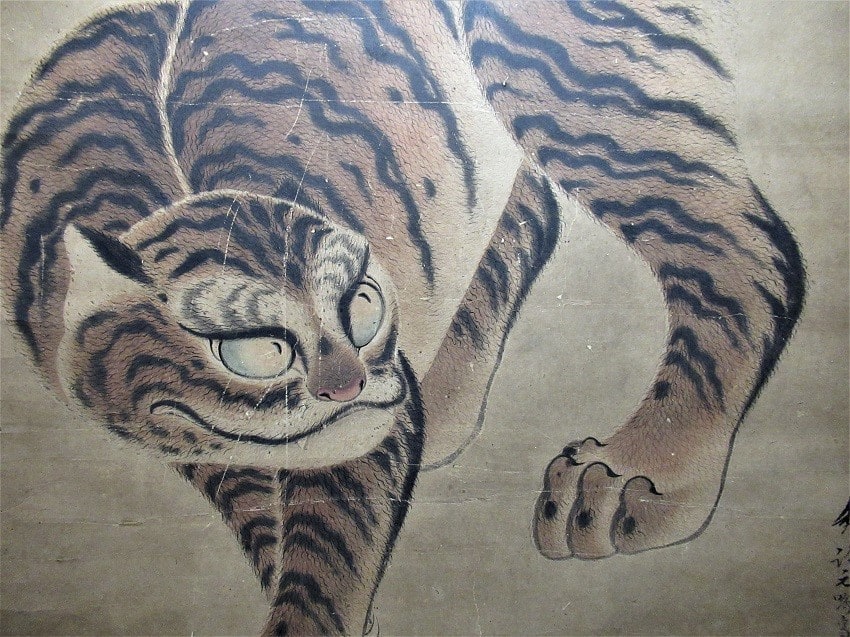

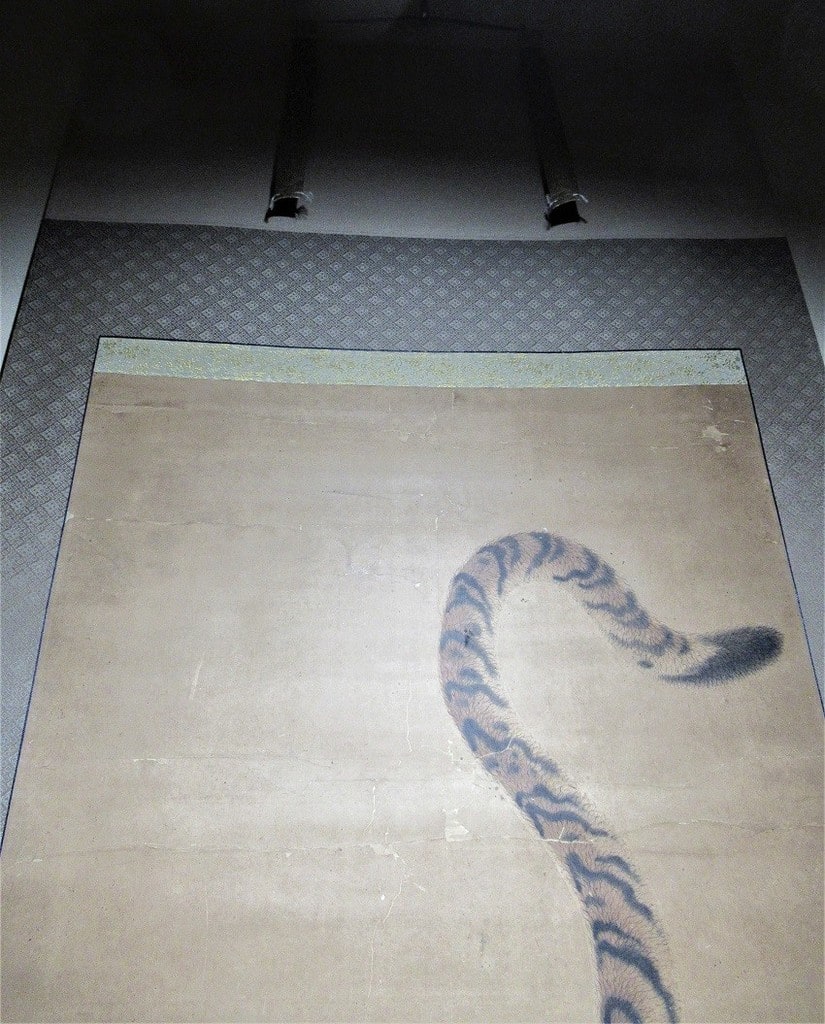

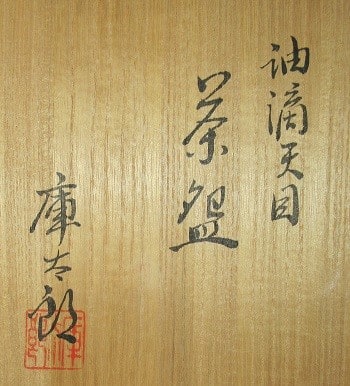

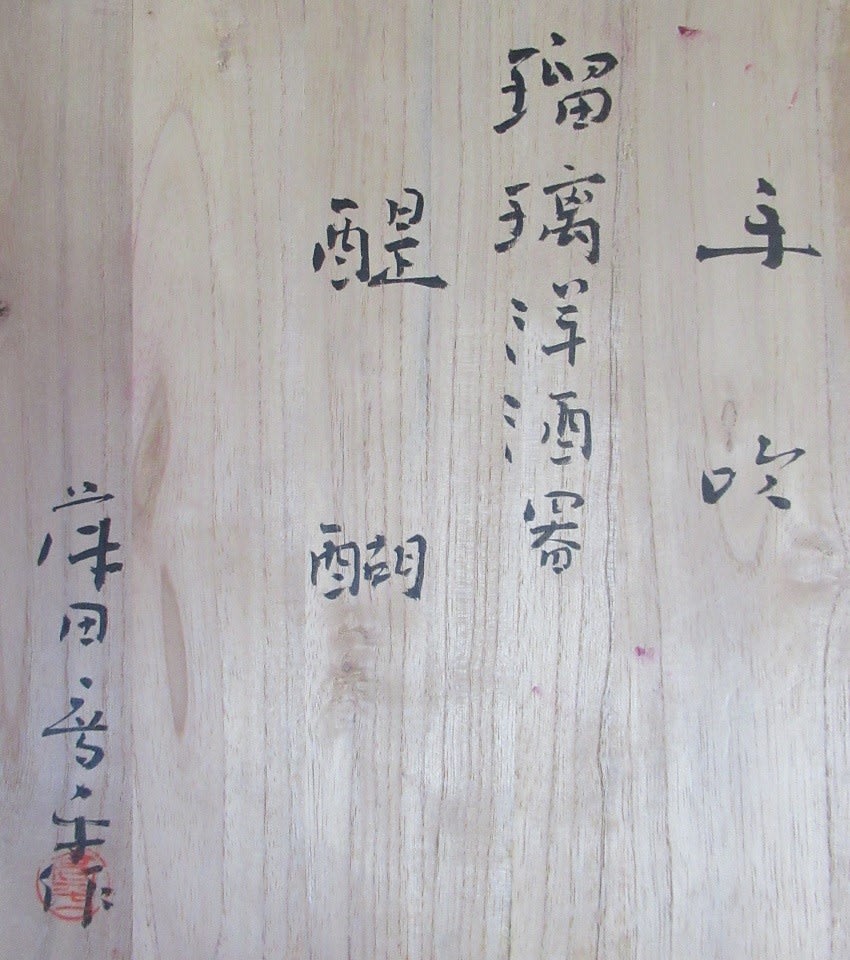

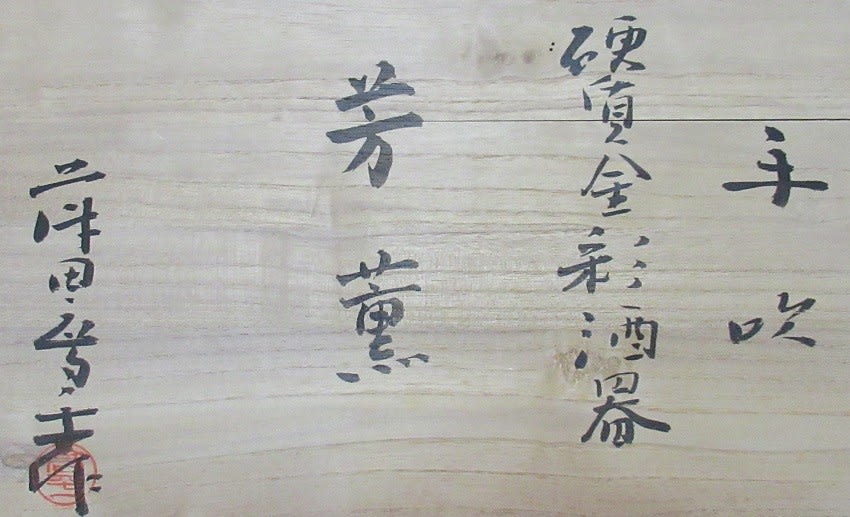

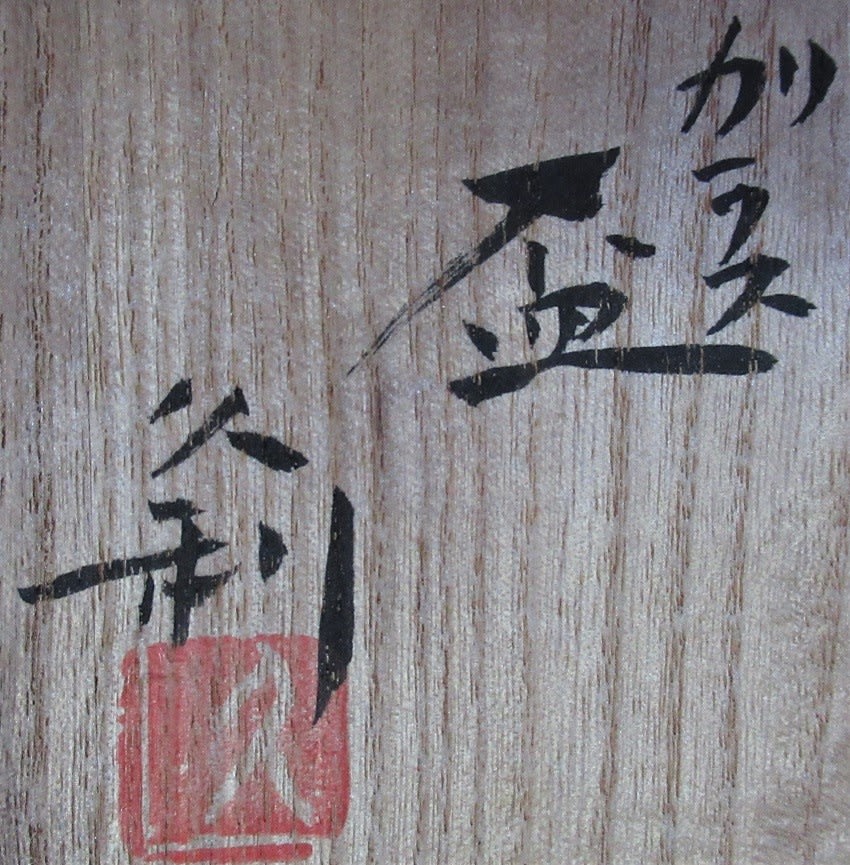

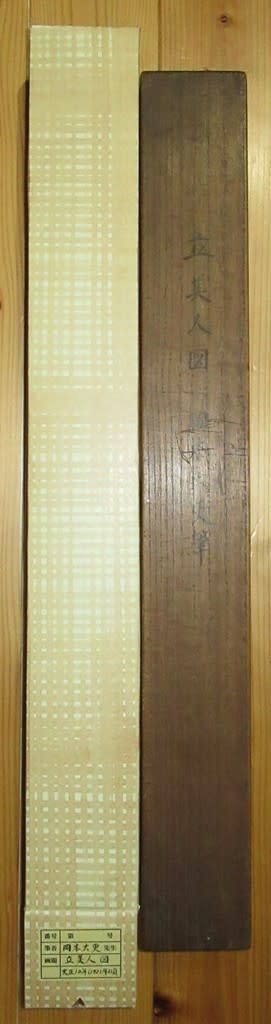

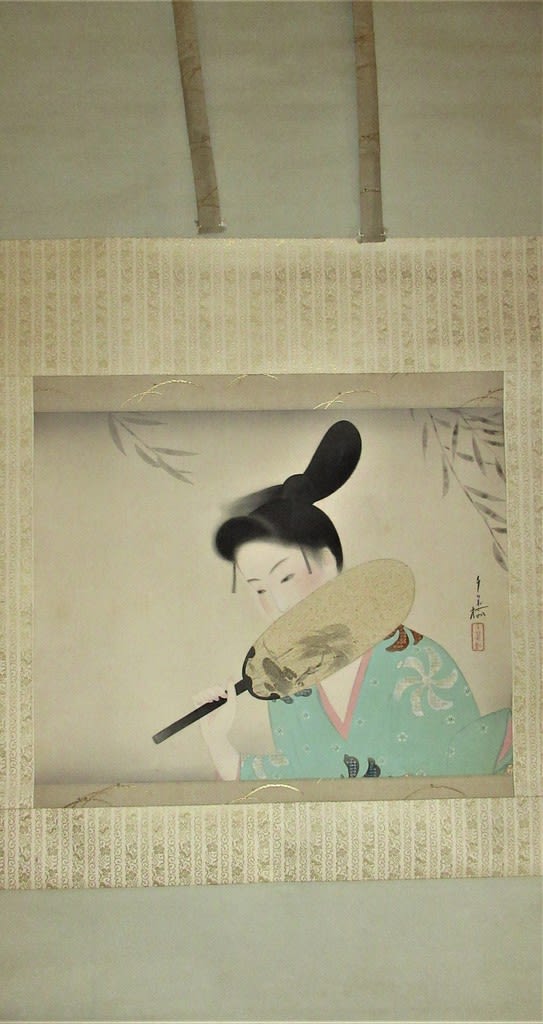

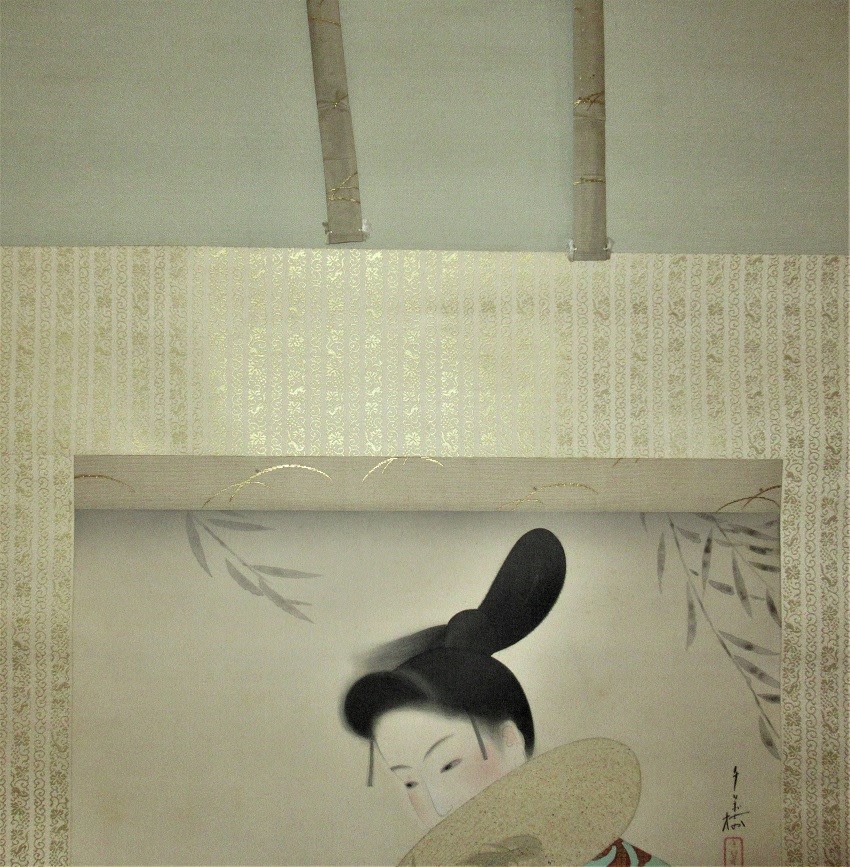

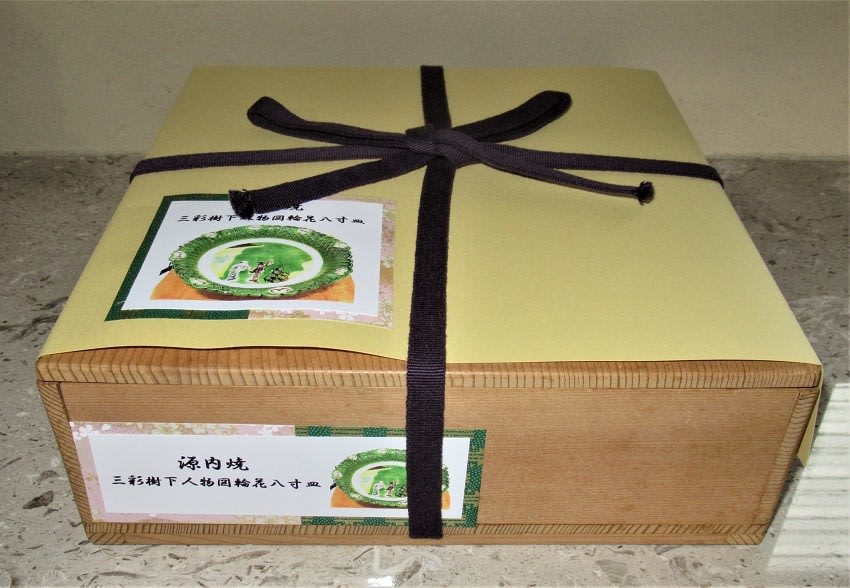

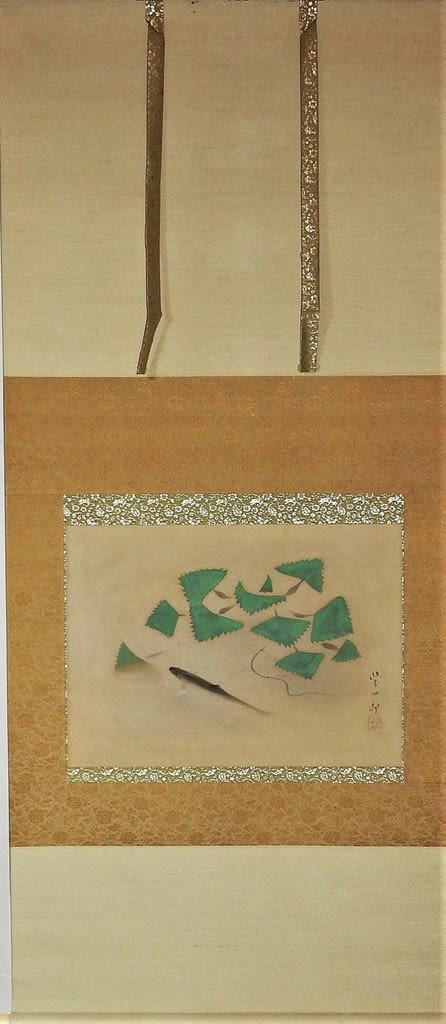

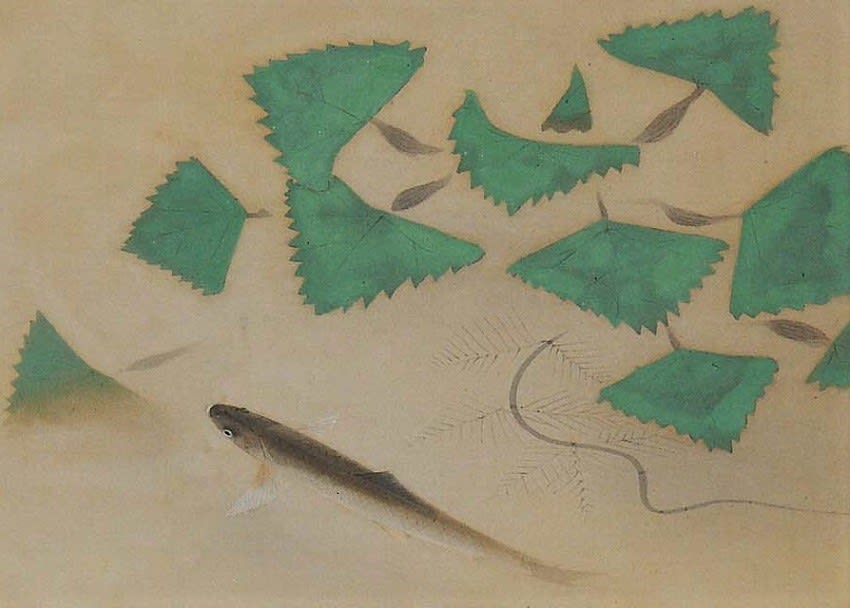

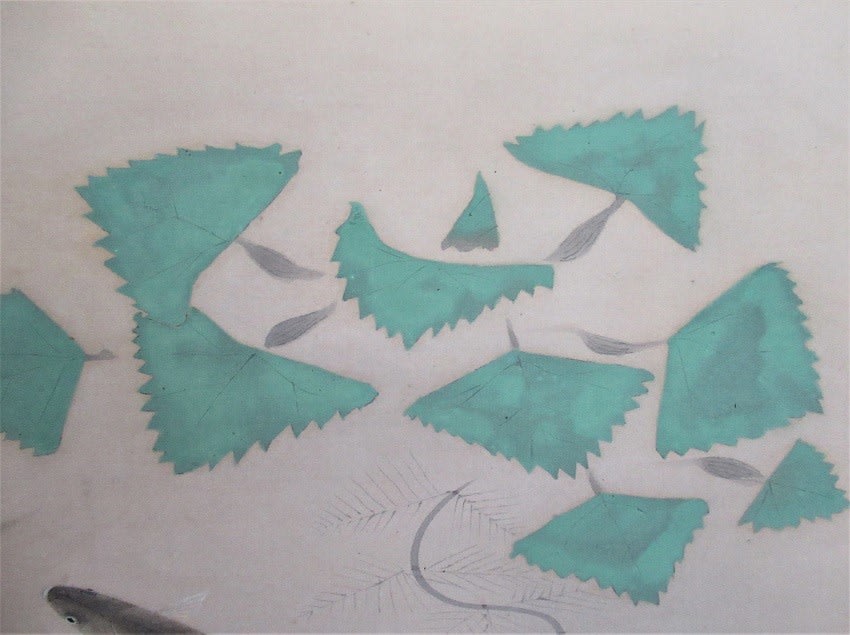

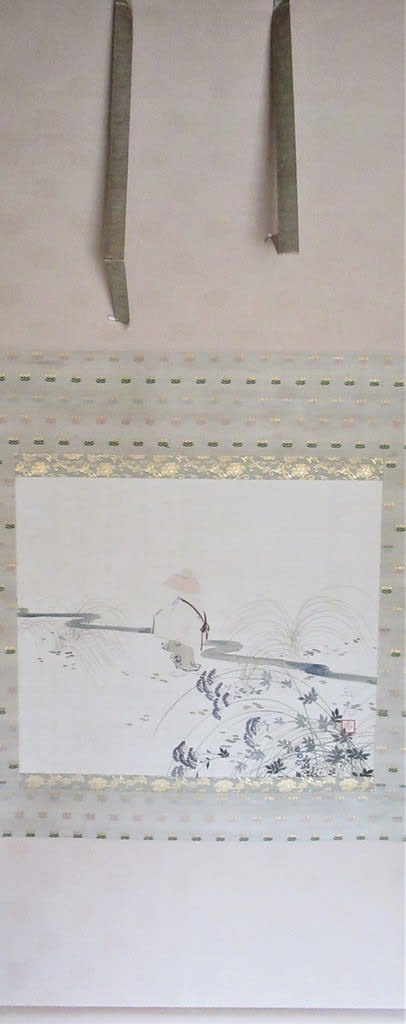

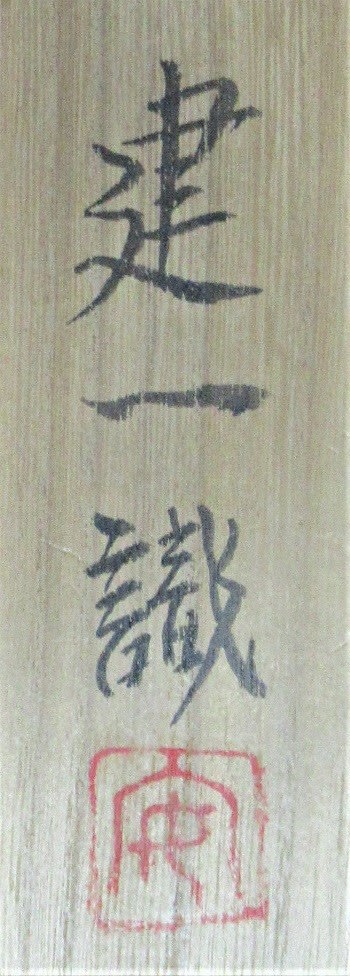

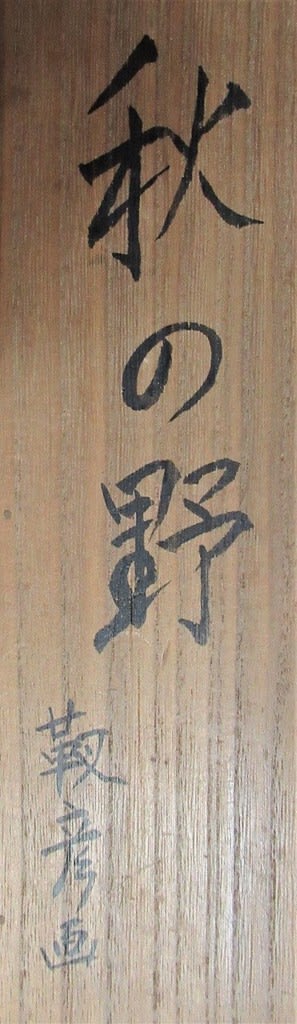

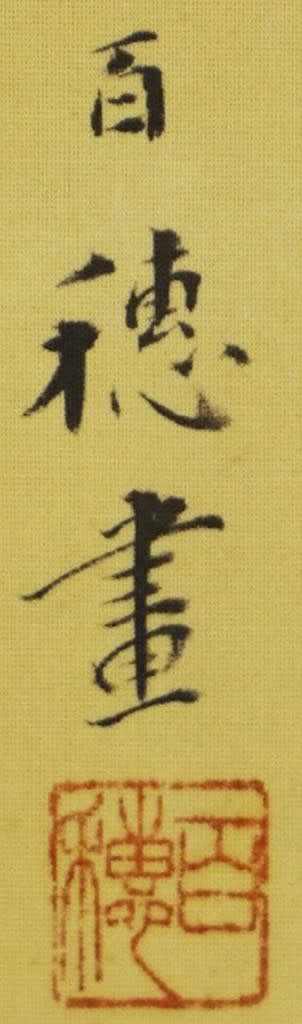

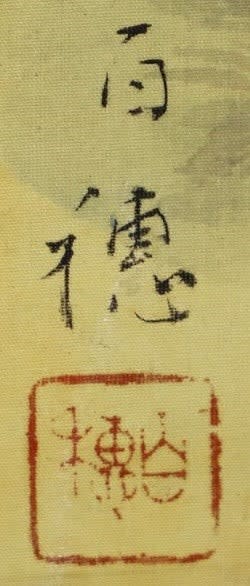

忘筌 小堀卓厳筆

紙本水墨軸装 軸先塗 合箱入

全体サイズ:縦1655*横311 本紙サイズ:縦905*横280

![]()

書かれている「忘筌」の意味は下記のとおりです。

忘筌:魚を捕ってしまうと、その道具の筌やなのことなど忘れてしまうということ。 転じて、目的を達すると、それまでに役立ったものを忘れてしまうことのたとえ。

![]()

忘筌 補足

中国の古典、『荘子』外物編にあります。

「筌せんは魚うおに在ある

所以ゆえん、魚を得て筌を忘る。蹄ていは兎うさぎに在る

所以、兎を得て蹄を忘る。言げんは意に在る所以、意を得て言を忘る。吾われ、安いづくにか夫その忘言ぼうげんの人を得て、之これと与ともに言わんや。」

注釈:「筌」は「うえ」といい、細い割竹で作った魚を捕らえる道具。「蹄」は兎などを捕らえる「わな」の事。即ち、川に仕掛ける筌は、魚をとるための道具であり、魚をとってしまえば、もはや用のないものです。また、山に仕掛けておく蹄は、兎を生けどりにするための道具であり、兎をとってしまえば、無用の長物となります。また、今の学者は、言葉や文字は、意、即ち心のあり方を説明する手段道具でしかないはずなのに、言葉や文字を余りに重用しすぎて、「意」をないがしろにしている……というわけです。

あくまでも筌は魚をとるための道具であり、蹄は兎をとるための道具であり、言は意を伝える手段でしかないのです。「何が目的で、何が手段なのか、間違いのないように注意せよ」というわけです。

*「忘筌(ぼうせん)」と名づけた茶室があります。孤篷庵(こほうあん)は小堀遠州を開基に、江月和尚を開祖とする大徳寺において方丈の側にある茶室を「忘筌」と名づけたのも遠州だといわれています。遠州は大切な茶室を「忘筌」と命名して、目的と手段を取り違えることなく、茶道の原点に返る事を教えたのではないでしょうか。

茶の湯とはただ湯を沸かし茶を点てて飲むばかりなる事を知るべし

千利休

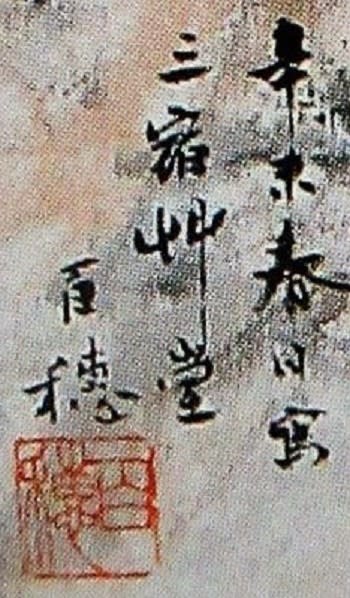

![]()

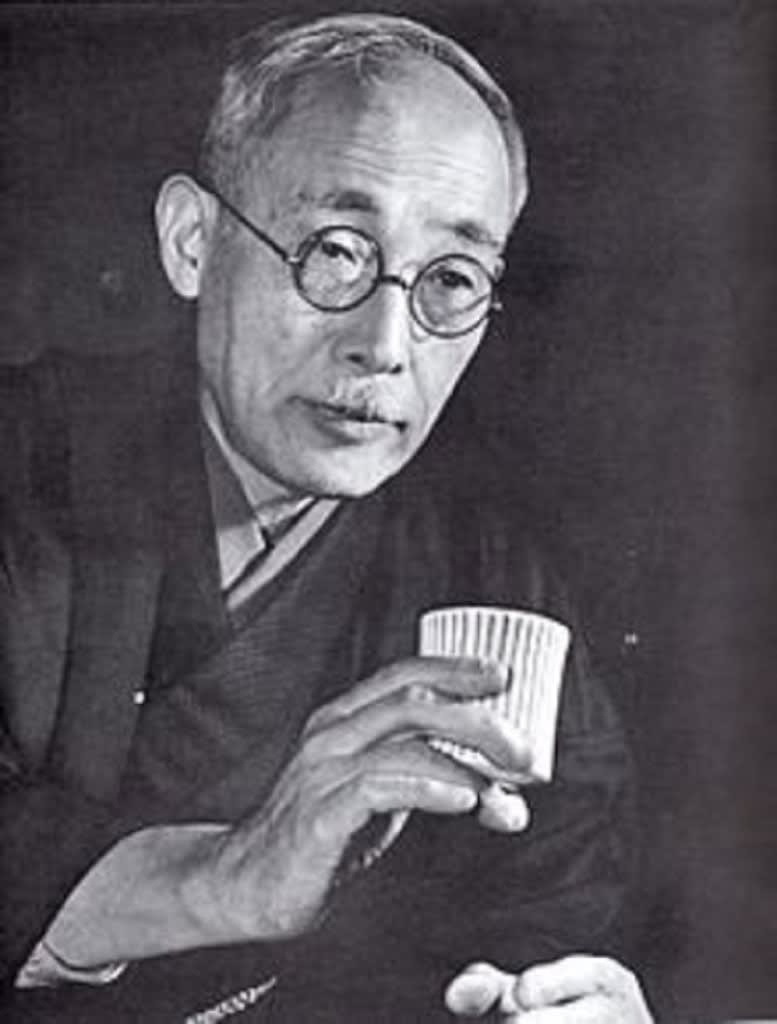

小堀卓厳:1931年、愛知県に生まれる。福岡県久留米の梅林寺および僧堂で修行。1966年、大徳寺孤篷庵第18世住職となる。大徳寺宗務総長などを経て、大徳寺顧問。2017年没、享年87歳。茶の開祖の一人「小堀遠州」の伝統を正統に継承した和尚であり、沢庵宗彭もそこに遊んだ大徳寺孤篷庵の現住職であり、現代の大燈國師の位にある大徳寺 525世の大和尚と評されています。

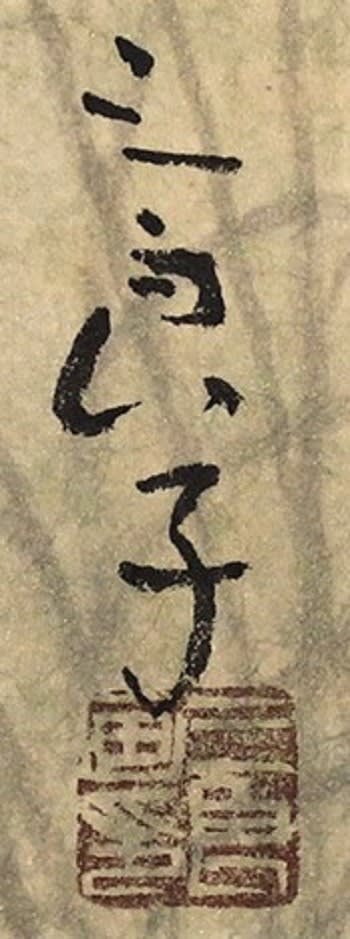

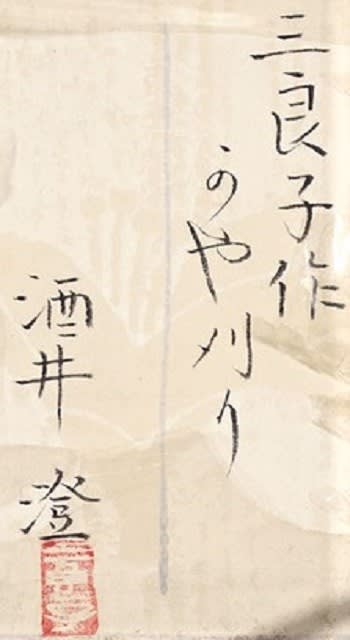

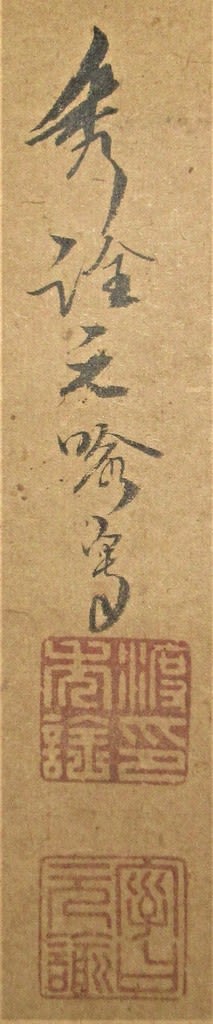

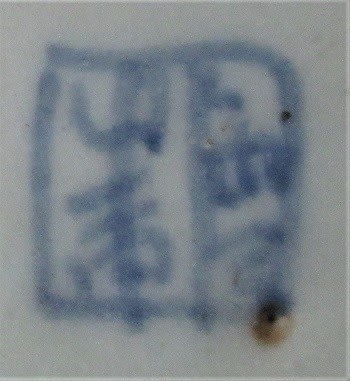

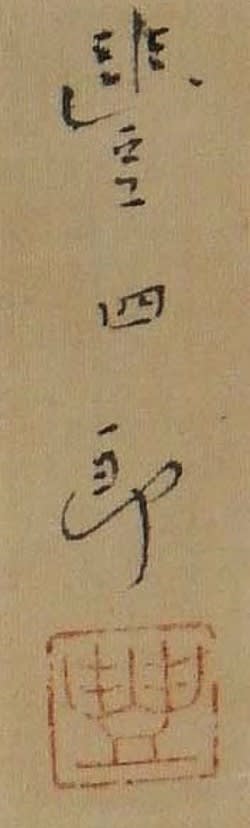

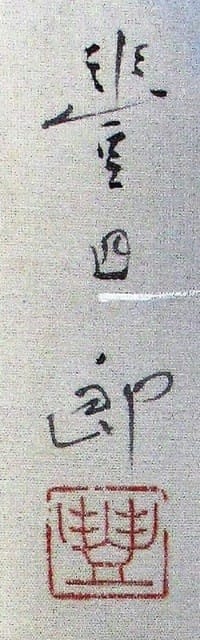

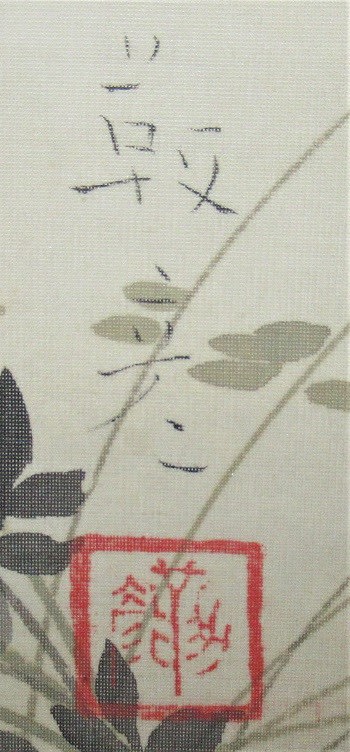

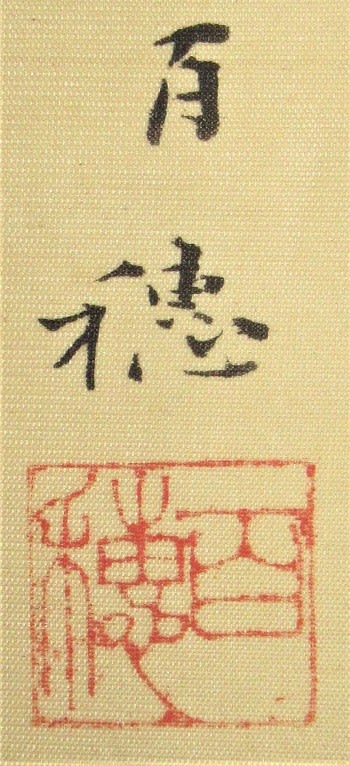

「□□狐狸宗翁 押印(「□□□□」の白文朱方印 「卓厳」の朱文白方印)

遊印「□□」の朱文白長方印」

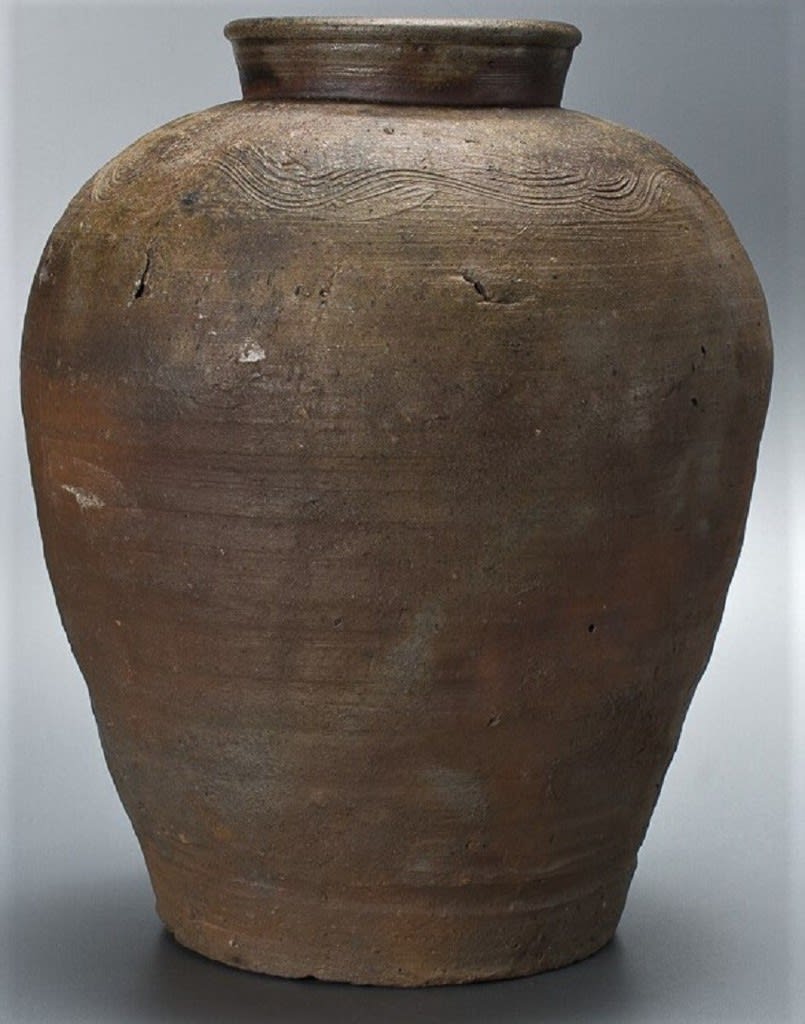

ところで孤篷庵というと国宝のお茶碗を所蔵していることで著名ですが、国宝のお茶碗は8個しかないということはご存知でしょうか? その8種をすべてそらんじられる方はかなりの陶磁器通ですね。その中で日本で作られたのは2個しかなく、他は唐物が5種、高麗物が1種です。

本日の主題は「何が目的で、何が手段なのか、間違いのないように注意せよ」ということで、収納庫はあくまでも手段。目的は・・・・???

額類の作品も収めやすくなり、漆器類も下にして取り出しやすくしました。これに収まる範囲内に蒐集作品を限定していくことになります。

刀剣類は専用の棚を作りました。掛け軸類と同じ棚内では防臭剤が悪さをする? 作品の整理はハード面でも最終段階です。後は陶磁器類の棚の作成・・・。

さてときおり、家内が所持している作品を整理することがありますが、本日はその家内が所持する作品の紹介です。

忘筌 小堀卓厳筆

紙本水墨軸装 軸先塗 合箱入

全体サイズ:縦1655*横311 本紙サイズ:縦905*横280

書かれている「忘筌」の意味は下記のとおりです。

忘筌:魚を捕ってしまうと、その道具の筌やなのことなど忘れてしまうということ。 転じて、目的を達すると、それまでに役立ったものを忘れてしまうことのたとえ。

忘筌 補足

中国の古典、『荘子』外物編にあります。

「筌せんは魚うおに在ある

所以ゆえん、魚を得て筌を忘る。蹄ていは兎うさぎに在る

所以、兎を得て蹄を忘る。言げんは意に在る所以、意を得て言を忘る。吾われ、安いづくにか夫その忘言ぼうげんの人を得て、之これと与ともに言わんや。」

注釈:「筌」は「うえ」といい、細い割竹で作った魚を捕らえる道具。「蹄」は兎などを捕らえる「わな」の事。即ち、川に仕掛ける筌は、魚をとるための道具であり、魚をとってしまえば、もはや用のないものです。また、山に仕掛けておく蹄は、兎を生けどりにするための道具であり、兎をとってしまえば、無用の長物となります。また、今の学者は、言葉や文字は、意、即ち心のあり方を説明する手段道具でしかないはずなのに、言葉や文字を余りに重用しすぎて、「意」をないがしろにしている……というわけです。

あくまでも筌は魚をとるための道具であり、蹄は兎をとるための道具であり、言は意を伝える手段でしかないのです。「何が目的で、何が手段なのか、間違いのないように注意せよ」というわけです。

*「忘筌(ぼうせん)」と名づけた茶室があります。孤篷庵(こほうあん)は小堀遠州を開基に、江月和尚を開祖とする大徳寺において方丈の側にある茶室を「忘筌」と名づけたのも遠州だといわれています。遠州は大切な茶室を「忘筌」と命名して、目的と手段を取り違えることなく、茶道の原点に返る事を教えたのではないでしょうか。

茶の湯とはただ湯を沸かし茶を点てて飲むばかりなる事を知るべし

千利休

小堀卓厳:1931年、愛知県に生まれる。福岡県久留米の梅林寺および僧堂で修行。1966年、大徳寺孤篷庵第18世住職となる。大徳寺宗務総長などを経て、大徳寺顧問。2017年没、享年87歳。茶の開祖の一人「小堀遠州」の伝統を正統に継承した和尚であり、沢庵宗彭もそこに遊んだ大徳寺孤篷庵の現住職であり、現代の大燈國師の位にある大徳寺 525世の大和尚と評されています。

「□□狐狸宗翁 押印(「□□□□」の白文朱方印 「卓厳」の朱文白方印)

遊印「□□」の朱文白長方印」

ところで孤篷庵というと国宝のお茶碗を所蔵していることで著名ですが、国宝のお茶碗は8個しかないということはご存知でしょうか? その8種をすべてそらんじられる方はかなりの陶磁器通ですね。その中で日本で作られたのは2個しかなく、他は唐物が5種、高麗物が1種です。

本日の主題は「何が目的で、何が手段なのか、間違いのないように注意せよ」ということで、収納庫はあくまでも手段。目的は・・・・???