最近は日が長くなり、展示室に差し込む光の変化を愉しむ時間が増えてきました。

![]()

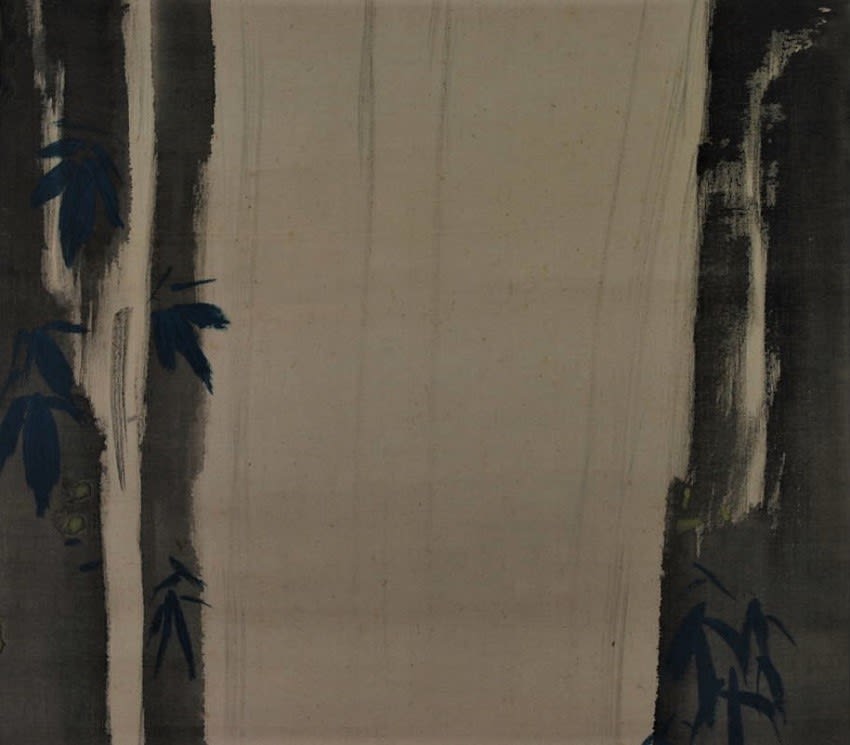

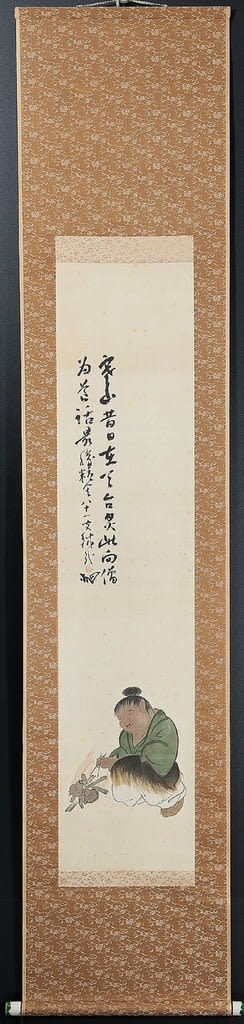

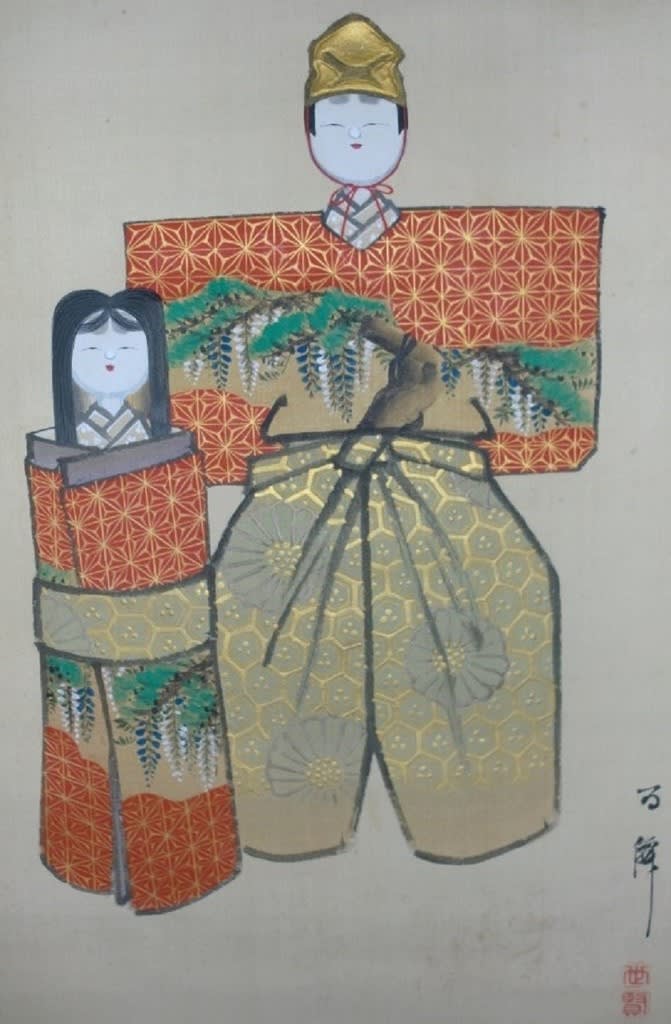

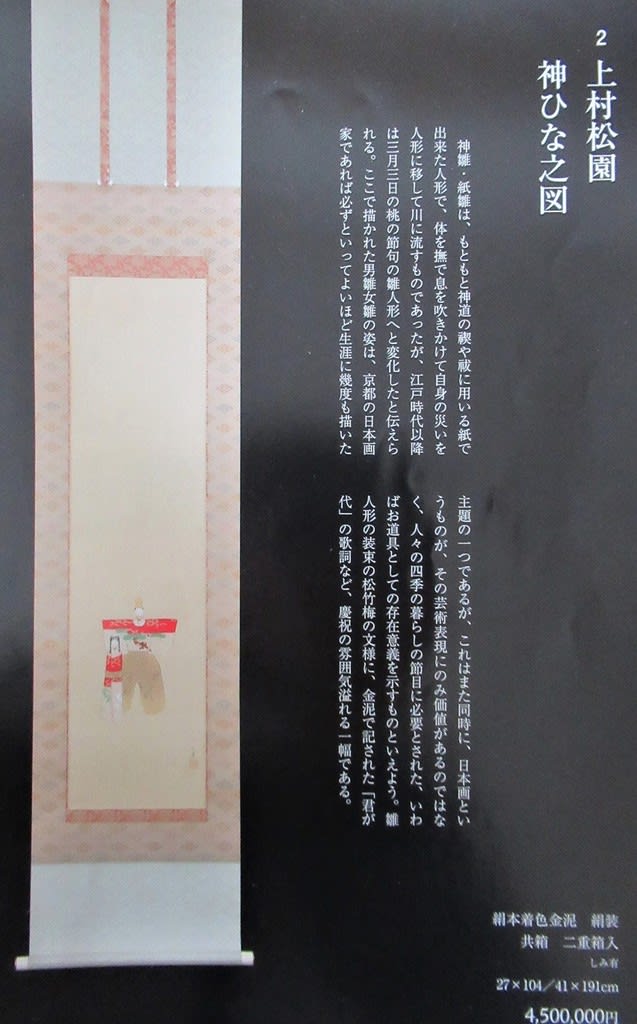

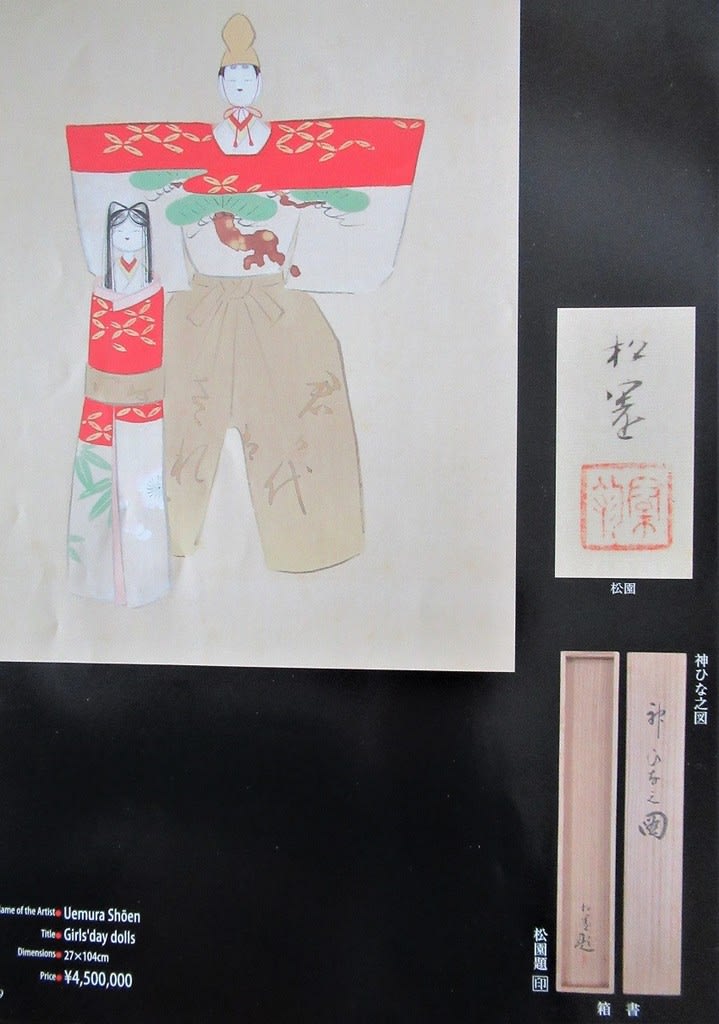

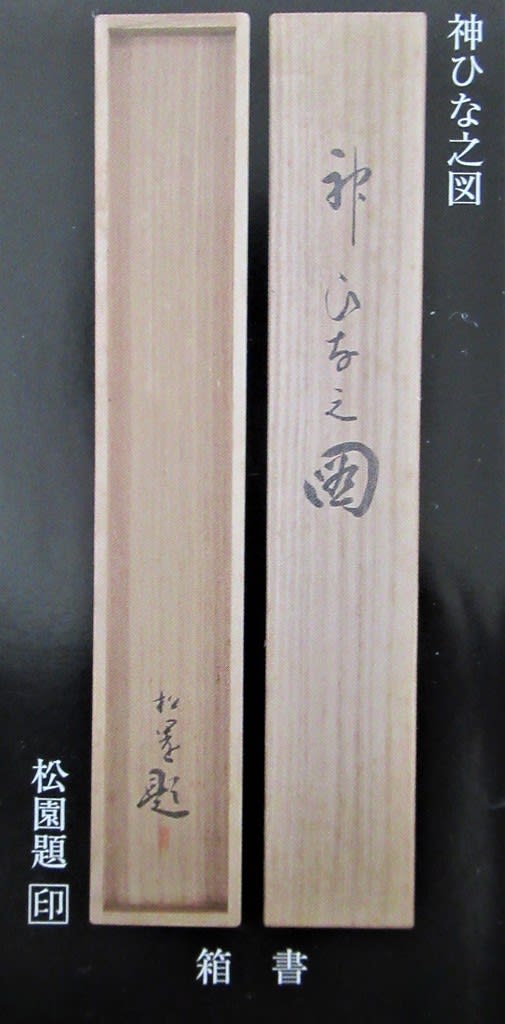

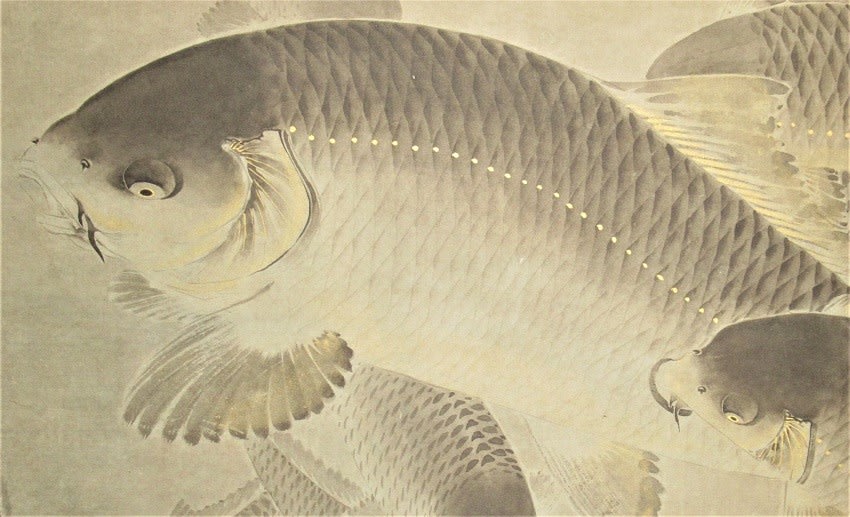

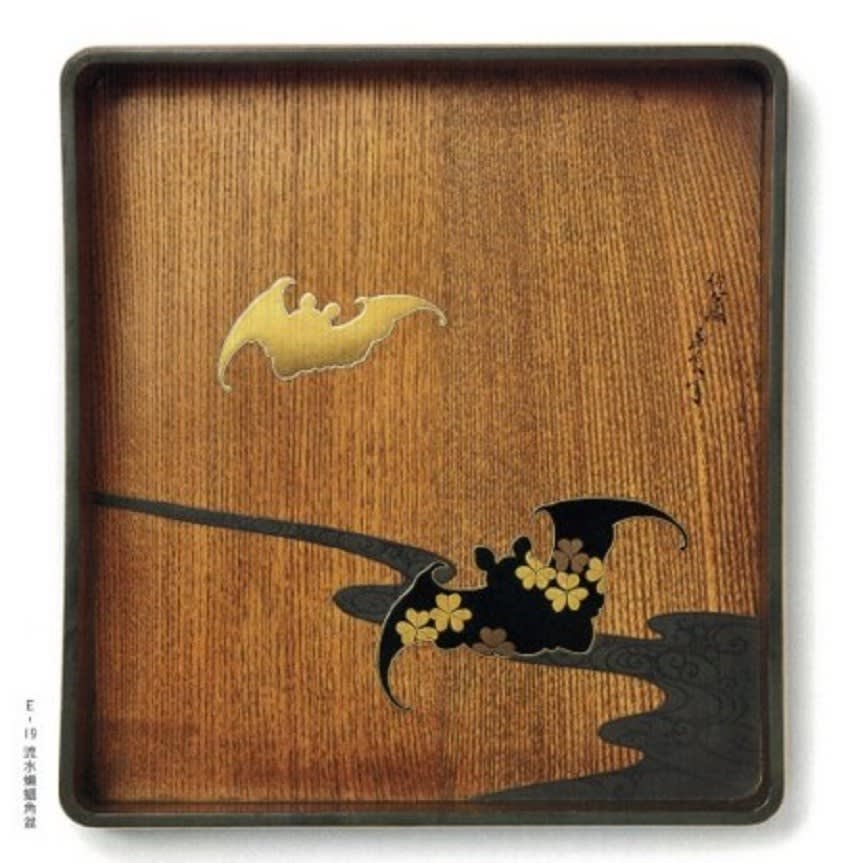

本日は行灯皿の作品の紹介です。

今まで本ブログにて瀬戸の絵皿系統の作品をいくつか紹介しています。瀬戸の絵皿系統の作品には俗にいう「馬の目皿」、「瀬戸の石(絵)皿」、そして「行灯皿」などがあります。

近代において民芸運動で評価が高くなって、それ以降はデザインを模倣した作品までたくさん出回っていますが、やはりその当時、その用途に使われていた器に敵うものではありませんね。

本日は今まで紹介してきた瀬戸の行灯皿に二作品が加わったので紹介します。手元にあった二作品と一緒に撮影した作品が下記の写真です。

![]()

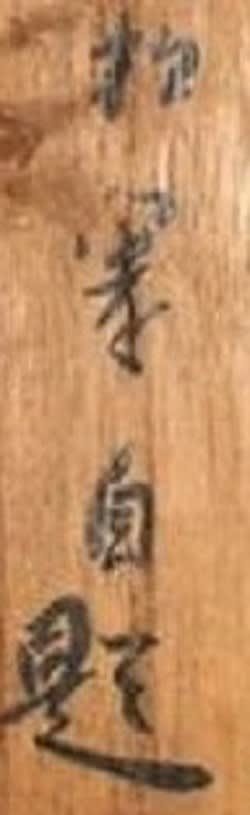

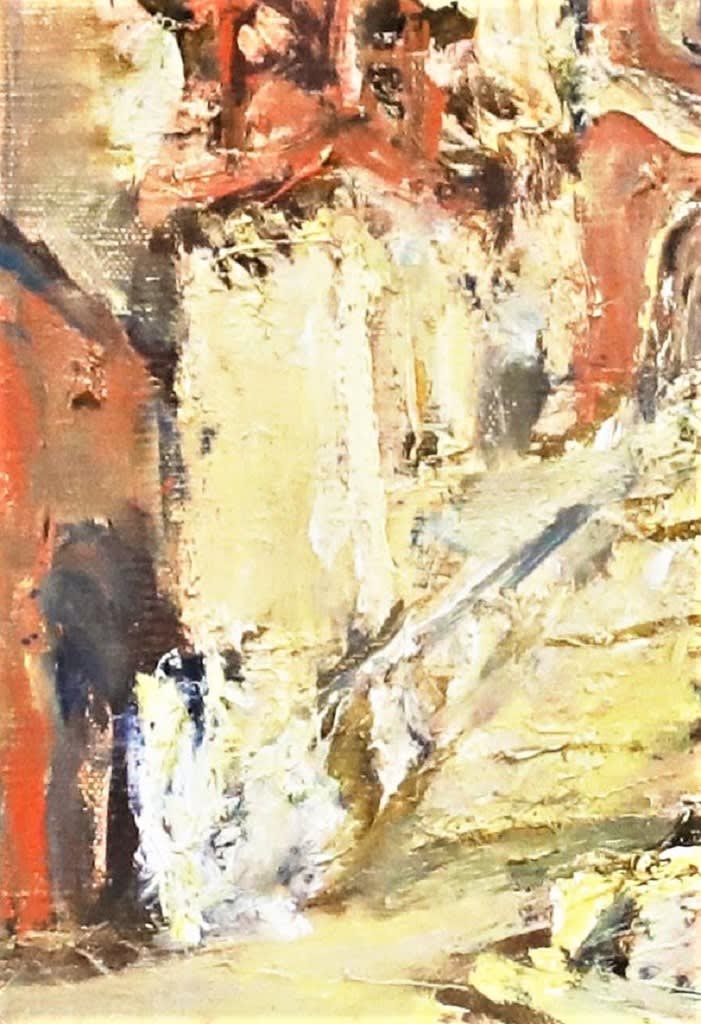

本日紹介します新たに加わった作品が上記写真において下の写真の2作品です。最初の、そのうちのひとつの作品が下記の作品です。

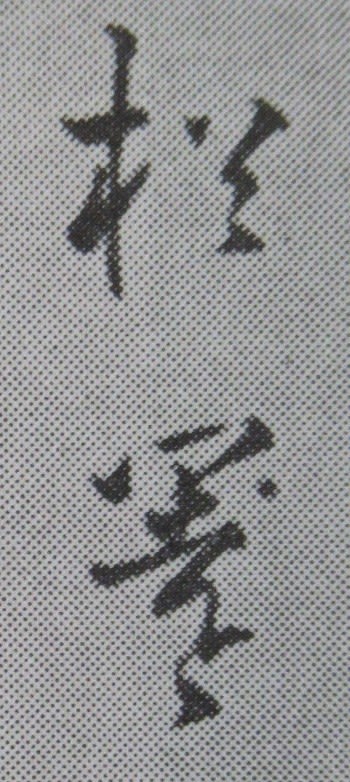

草花ニ蝶図行灯七寸皿

誂箱

口径226*高さ25

![]()

そもそも「行灯皿(あんどんざら)」とは言うまでもなく、行燈に用いた油用の受け皿のことで、行燈の中に置かれ、垂れる油を受け止めていた日常の雑器です。

廉価で大量に生産するために、sd原料となる陶土が豊富で、安価で量産が可能な瀬戸焼、美濃焼などで数多くが焼かれ、特に信濃地域が主要産地となり、尾張地域以外でも北陸地方の角皿、「霞晴山」印のものなどがあるもののそれらは生産量は少なく、品質も劣るとされています。

![]()

行灯の中で利用されるため本来は鑑賞の対象ではないにもかかわらず、現存する作品には、無地のものが少なく、鉄絵のものが最も多いようです。

この多様性から民衆的絵画「民画」に近い作品が多く、民芸運動などで盛んに収集され人気が高くなりましたが、現在では知る人も徐々に少なくなってきています。

![]()

形の特徴は平らで丸い形をしていることですが、この形から四角いものに描かれたものとは異なる独自の絵付けが生まれています。伊万里の猪口のように絵から抜けて模様になりきったものではありません。ともかくスピードを重視した製作が必要で、中には織部風の緑釉を一部に掛けたものや、薄茶色で「ダミ」を入れたものなど多種多様で、末期には吹墨の物も製作されました。

*本作品は簡略化された絵付の洒脱さに魅力がありますね。このような粋で、デザイン性に優れた行灯皿は貴重です。

![]()

皿を何枚も何枚も絵付けすることにより、無駄が省かれ、その単純さに冴え、職人達は、のびのびと、大らかに絵を描いたのでしょう。言い換えれば大量に作るところから、大量に作らなければならない必要から、手が勝手に動いているかの様です。

生き生きとした絵柄がこの作品群の真骨頂で、近代の模倣品はこれらの作品には遠く足元にも及ぶものではありません。

![]()

描かれた題材は極めて多様で、簡素な組合せの中に日本の風物が端的に捉えられている作品があります。

![]()

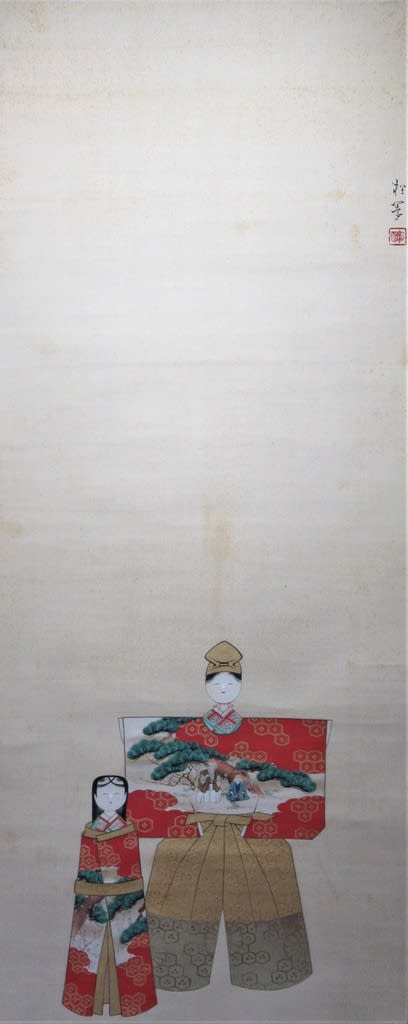

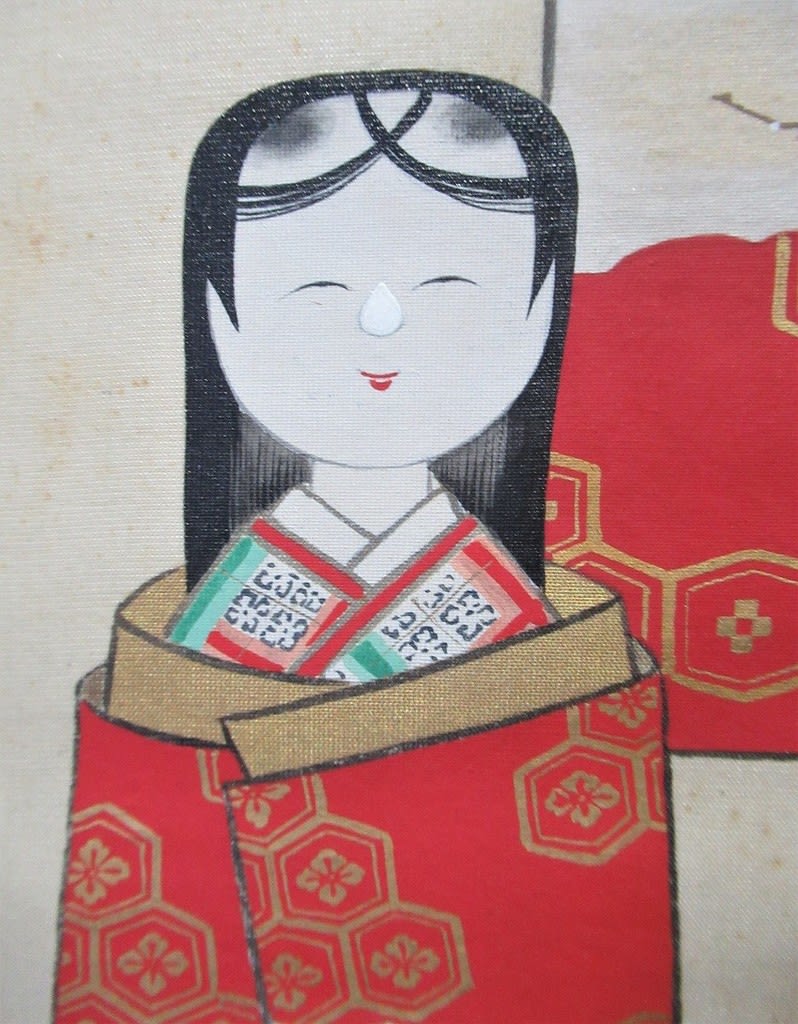

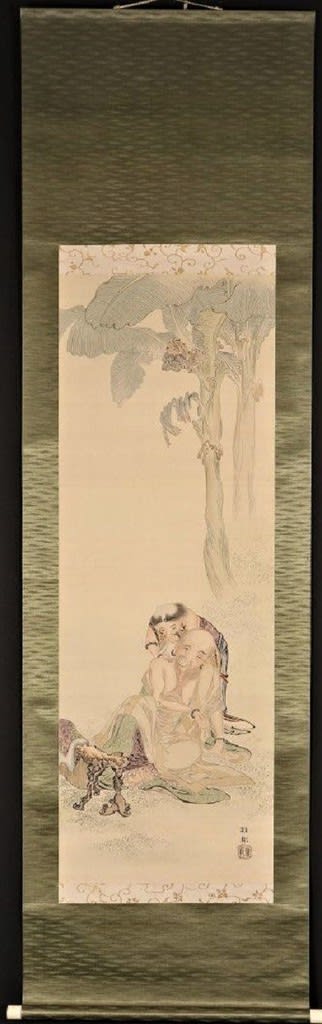

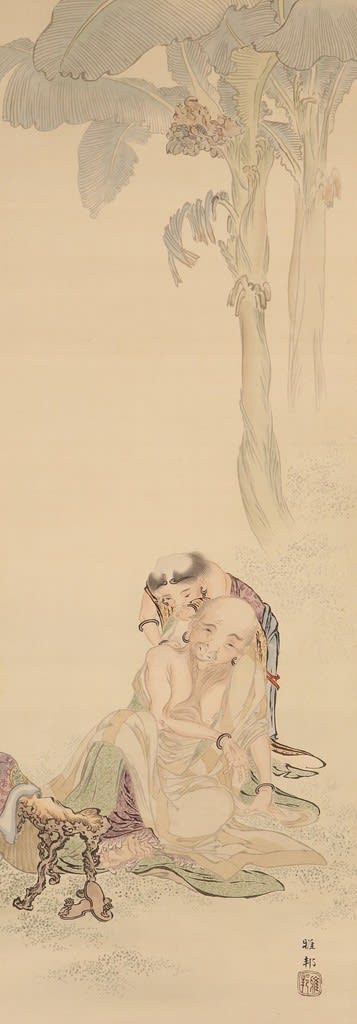

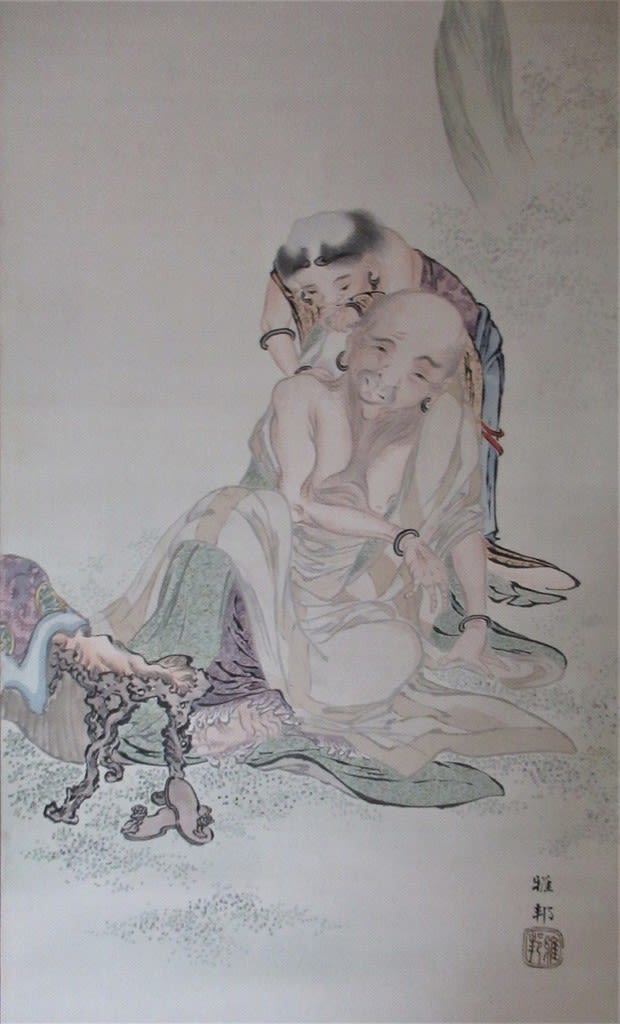

もう一つは力強い作品です。代表的な絵柄で、行灯皿に月・雲・宿・松・白帆・飛鳥などを取り入れた簡素な海辺山水を描いた作品のひとつです。

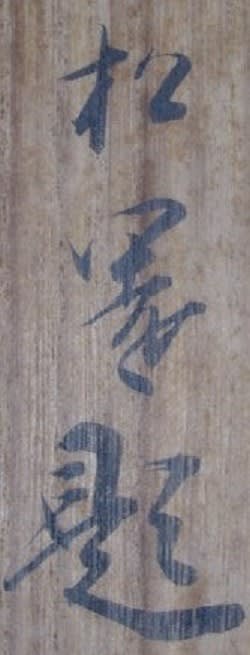

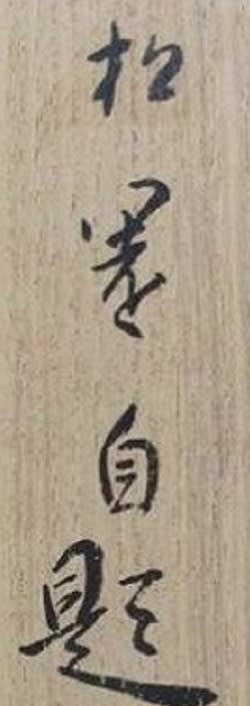

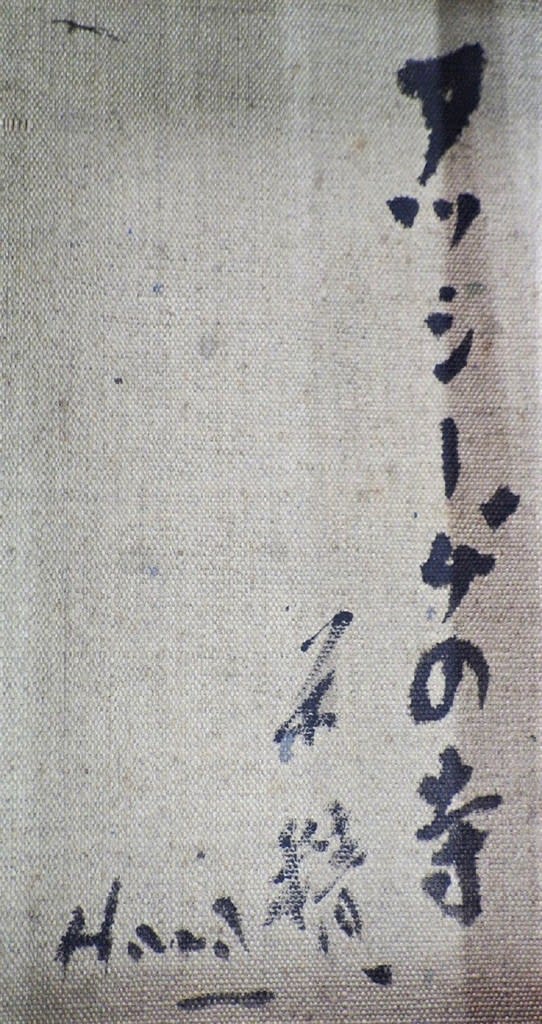

山水図(松ニ田舎家)行灯七寸皿

誂箱

口径220*高さ24

![]()

一般の人々の間に借り物ではない純日本の絵付けの皿を用いたいという要求がみなぎっていたためのでしょう。単に作る側の気持ちばかりでなく、使う側からの要求があったことを忘れてはいけません。庶民の心意気が伝わる作品です。

行灯皿とはいえ、民衆において数少ない陶磁器が私物とな作品であり、作る人と使う人の気持ちがぴったり合って初めて真に使いたくなるものが生まれたのでしょう。

![]()

火を灯す際に、ちらりと見える皿のデザインで少しでも心が豊かになった気持ちを忘れてはいけませんね。このデフォルメされた力強い絵付けは古武雄の甕の作品に相通じるものがあるようです。

![]()

この手の作品群は家内が気にっています。ともかく丈夫で使い勝手いいようです。多少重いのが難点でしょう。

![]()

行灯皿の優品は意外に見つけにくいものかもしれません。ともかくデザイン、絵付けがのびのびしているものがいいでしょう。

多くの種類の作品がありますが、ひとつとして全く同じ作品がなく、とはいえマニアックにならずいいものだけ数点集めるのが粋ですね。伊万里にしてもなんにしても、蒐集にありがちの、これみよがしに棚にずらりと並べるのは悪趣味で、美的感覚を損ねるものです。

![]()

本日紹介した二作品は行灯皿の中でも優れた作品だと思います。入手価格は各々約一万前後です。

似たような山水がデザインされた作品は本ブログに下記の作品が紹介されています。

![]()

行灯皿に山水画・・、この発想が面白いですね。

![]()

また織部釉のような緑釉を掛けた作品も人気があり、本ブログでは下記の二作品を紹介しています。

![]()

当時は行灯の皿のみに用いたのでしょうか? 食器には用いなかったのか疑問ですね。

![]()

現代では食器に用いる方が多いと思いますが、神経質な方は行灯皿に食材を載せるのに抵抗があるかもしれません。

![]()

そのような神経質な方はもともと失礼ながら骨董蒐集には向いていないのかもしれません。というか洋食器を好むかもしれませんね。

![]()

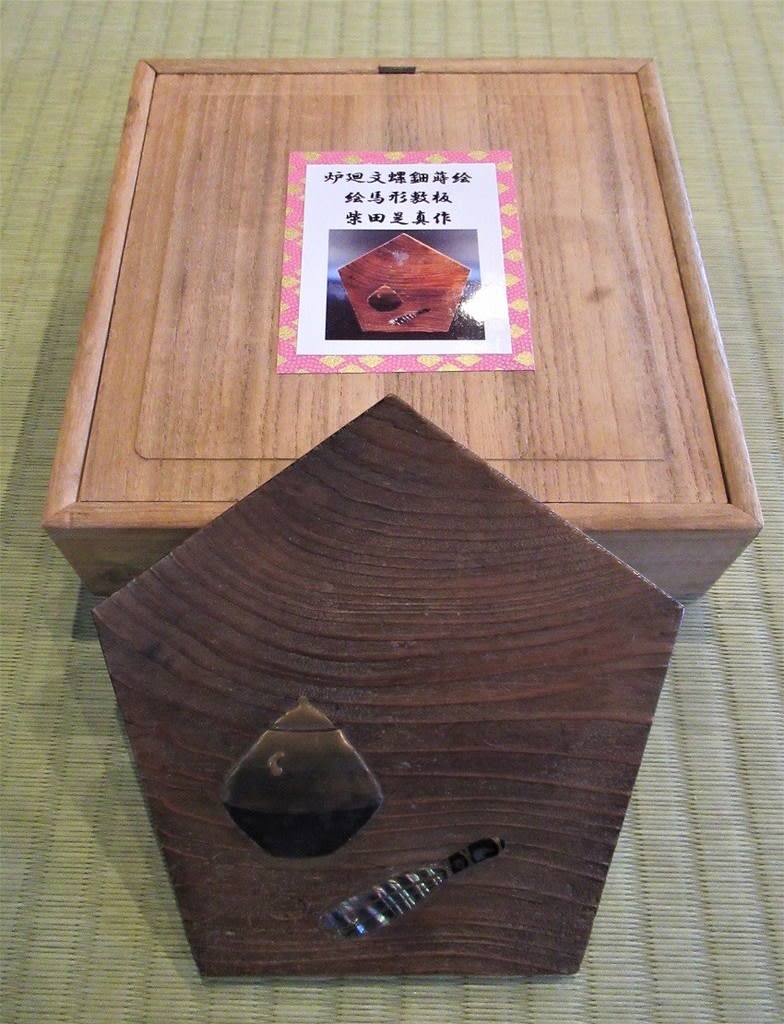

普段は食器棚にあるのですが、整理の段階で箱を誂えました。家内が普段使っている器はそのままですが・・。

![]()

ところで皿を飾る時に必要な皿立、これにもこだわりたいものです。武骨な皿立ばかりではつまらない・・。

![]()

骨董蒐集はこだわりがエネルギー源のようです。

本日は行灯皿の作品の紹介です。

今まで本ブログにて瀬戸の絵皿系統の作品をいくつか紹介しています。瀬戸の絵皿系統の作品には俗にいう「馬の目皿」、「瀬戸の石(絵)皿」、そして「行灯皿」などがあります。

近代において民芸運動で評価が高くなって、それ以降はデザインを模倣した作品までたくさん出回っていますが、やはりその当時、その用途に使われていた器に敵うものではありませんね。

本日は今まで紹介してきた瀬戸の行灯皿に二作品が加わったので紹介します。手元にあった二作品と一緒に撮影した作品が下記の写真です。

本日紹介します新たに加わった作品が上記写真において下の写真の2作品です。最初の、そのうちのひとつの作品が下記の作品です。

草花ニ蝶図行灯七寸皿

誂箱

口径226*高さ25

そもそも「行灯皿(あんどんざら)」とは言うまでもなく、行燈に用いた油用の受け皿のことで、行燈の中に置かれ、垂れる油を受け止めていた日常の雑器です。

廉価で大量に生産するために、sd原料となる陶土が豊富で、安価で量産が可能な瀬戸焼、美濃焼などで数多くが焼かれ、特に信濃地域が主要産地となり、尾張地域以外でも北陸地方の角皿、「霞晴山」印のものなどがあるもののそれらは生産量は少なく、品質も劣るとされています。

行灯の中で利用されるため本来は鑑賞の対象ではないにもかかわらず、現存する作品には、無地のものが少なく、鉄絵のものが最も多いようです。

この多様性から民衆的絵画「民画」に近い作品が多く、民芸運動などで盛んに収集され人気が高くなりましたが、現在では知る人も徐々に少なくなってきています。

形の特徴は平らで丸い形をしていることですが、この形から四角いものに描かれたものとは異なる独自の絵付けが生まれています。伊万里の猪口のように絵から抜けて模様になりきったものではありません。ともかくスピードを重視した製作が必要で、中には織部風の緑釉を一部に掛けたものや、薄茶色で「ダミ」を入れたものなど多種多様で、末期には吹墨の物も製作されました。

*本作品は簡略化された絵付の洒脱さに魅力がありますね。このような粋で、デザイン性に優れた行灯皿は貴重です。

皿を何枚も何枚も絵付けすることにより、無駄が省かれ、その単純さに冴え、職人達は、のびのびと、大らかに絵を描いたのでしょう。言い換えれば大量に作るところから、大量に作らなければならない必要から、手が勝手に動いているかの様です。

生き生きとした絵柄がこの作品群の真骨頂で、近代の模倣品はこれらの作品には遠く足元にも及ぶものではありません。

描かれた題材は極めて多様で、簡素な組合せの中に日本の風物が端的に捉えられている作品があります。

もう一つは力強い作品です。代表的な絵柄で、行灯皿に月・雲・宿・松・白帆・飛鳥などを取り入れた簡素な海辺山水を描いた作品のひとつです。

山水図(松ニ田舎家)行灯七寸皿

誂箱

口径220*高さ24

一般の人々の間に借り物ではない純日本の絵付けの皿を用いたいという要求がみなぎっていたためのでしょう。単に作る側の気持ちばかりでなく、使う側からの要求があったことを忘れてはいけません。庶民の心意気が伝わる作品です。

行灯皿とはいえ、民衆において数少ない陶磁器が私物とな作品であり、作る人と使う人の気持ちがぴったり合って初めて真に使いたくなるものが生まれたのでしょう。

火を灯す際に、ちらりと見える皿のデザインで少しでも心が豊かになった気持ちを忘れてはいけませんね。このデフォルメされた力強い絵付けは古武雄の甕の作品に相通じるものがあるようです。

この手の作品群は家内が気にっています。ともかく丈夫で使い勝手いいようです。多少重いのが難点でしょう。

行灯皿の優品は意外に見つけにくいものかもしれません。ともかくデザイン、絵付けがのびのびしているものがいいでしょう。

多くの種類の作品がありますが、ひとつとして全く同じ作品がなく、とはいえマニアックにならずいいものだけ数点集めるのが粋ですね。伊万里にしてもなんにしても、蒐集にありがちの、これみよがしに棚にずらりと並べるのは悪趣味で、美的感覚を損ねるものです。

本日紹介した二作品は行灯皿の中でも優れた作品だと思います。入手価格は各々約一万前後です。

似たような山水がデザインされた作品は本ブログに下記の作品が紹介されています。

行灯皿に山水画・・、この発想が面白いですね。

また織部釉のような緑釉を掛けた作品も人気があり、本ブログでは下記の二作品を紹介しています。

当時は行灯の皿のみに用いたのでしょうか? 食器には用いなかったのか疑問ですね。

現代では食器に用いる方が多いと思いますが、神経質な方は行灯皿に食材を載せるのに抵抗があるかもしれません。

そのような神経質な方はもともと失礼ながら骨董蒐集には向いていないのかもしれません。というか洋食器を好むかもしれませんね。

普段は食器棚にあるのですが、整理の段階で箱を誂えました。家内が普段使っている器はそのままですが・・。

ところで皿を飾る時に必要な皿立、これにもこだわりたいものです。武骨な皿立ばかりではつまらない・・。

骨董蒐集はこだわりがエネルギー源のようです。

レゴのごとく部品があると好きな時に再現できるもののほうがいいいかも・・・。

レゴのごとく部品があると好きな時に再現できるもののほうがいいいかも・・・。