書斎の床に掛けられている下記の作品は本ブログでも紹介されていますが、小生のお気に入りの作品のひとつです。

![]()

渇墨山之図 藤井達吉筆 その16

紙本水墨軸装 軸先陶器 合箱

全体サイズ:縦1490*横345 画サイズ:縦690*横250

![]()

畳の上で渇墨で描いたと思われる作品、現代の浦上玉堂のような味わいのある作品です。このような作品がどうしてもっと評価されないのか不思議でたまりません。

お気に入りとはいえ、ず~っと掛けいるわけにもいかないので、本日紹介します新たな作品を飾りました。これも藤井達吉と並んで好きな工芸家の一人の杉本健吉の作品です。

カサブランカ 杉本健吉筆 その5

紙本水墨淡彩 版画手彩色 軸先象牙 共箱タトウ

全体サイズ:縦1135*横388 画サイズ:縦260*横257

![]()

画中の款から昭和37年(1962年)8月11日にカサブランカで描いた作品であることが推察されます。1962年にインド、中近東、南ヨーロッパに初めて海外旅行しており、その旅行に際して描かれた作品と思われます。

![]()

「カサブランカ」は言わずと知れた北アフリカ、モロッコにおける最大都市。映画でも有名ですね。

![]()

なんども紹介している杉本憲吉ですが、下記に来歴を記しておきます。

************************************

略歴・解説

生年月日(西暦)1905 生年月日(和暦)明治38年

没年月日(西暦)2004 没年月日(和暦)平成16年

1905年、名古屋市に生まれる。

1923年、愛知県立工業学校図案科卒業。

1925年、岸田劉生に師事。

1926年、第4回春陽展に初入選。

1927年、観光雑誌『旅の友』の表紙絵を描く。*以後、鉄道関係のポスターなどを多数手がける。

1928年、初個展(津島公会堂,愛知)。

1929年、デザイン事務所を開設する。1931年、第6回国画会展に初入選。

*以後出品を重ねる。38年同人、71年退会。

1937年、第12回国画会展で国画奨学賞受賞。

1942年、第5回新文展で特選受賞。*46年第2回日展で同賞受賞。

1943年、第7回佐分賞受賞。

1948年、第1回中日文化賞受賞。

1950年、「新・平家物語」(作・吉川英治,『週刊朝日』)の挿絵を手がける。

1953年、愛知県県政功労者。

1954年、第1回現代日本美術展。

1958年、「私本太平記」(作・吉川英治,『毎日新聞』)、「新・水滸伝」(作・吉川英治,『日本』,講談社)の挿絵を手がける。

1960年、近代日本の素描-アメリカ巡回展国内展示(国立近代美術館)。

1962年、インド、中近東、南ヨーロッパに初めて海外旅行。

*以後、世界各地にスケッチ旅行を重ねる。

1977年、ヒマラヤ美術館(愛知)開館、杉本健吉展示室が開設。

1987年、杉本健吉美術館(愛知)開館。

1994年、個展(愛知県美術館)。

2003年、個展(奈良県立美術館)。【『刈谷市美術館収蔵作品目録』(発行:2013年3月)より】

************************************

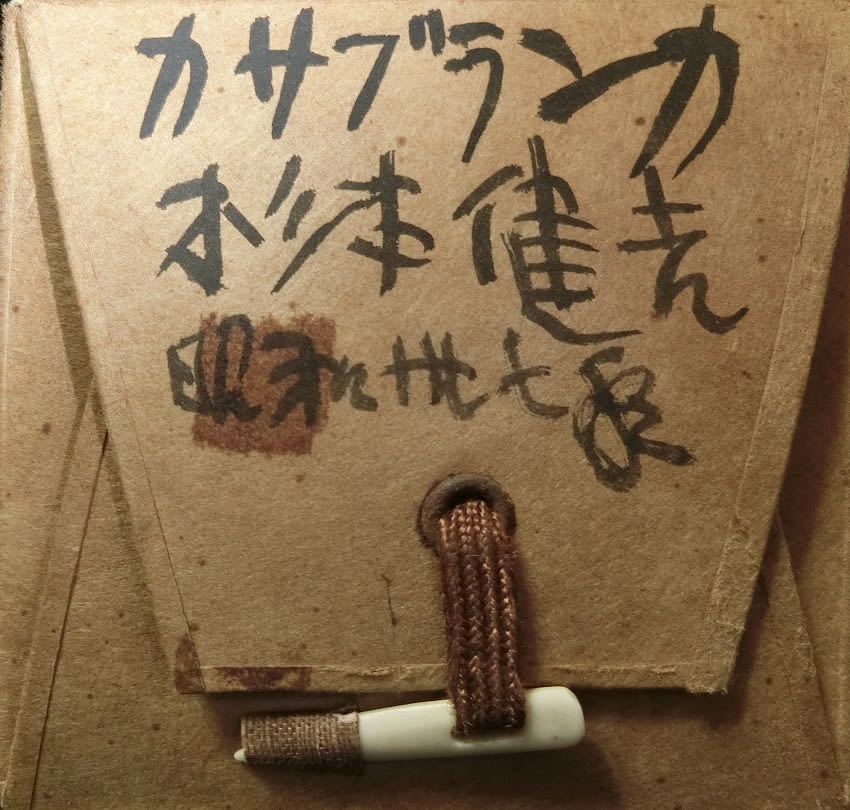

杉本憲吉の肉筆画は珍しく、陶板画や手彩色の作品は数多く見受けますが、肉筆の作品はオークションなどの市場ではあまり見かけません。本作品は共箱に収められ、タトウにもおそらく杉本憲吉直筆である題名があることから、表装も杉本憲吉が関わっていたのえはないかと推察されます。

![]()

さらに興味深いのはずいぶん前に投稿した下記の作品です。

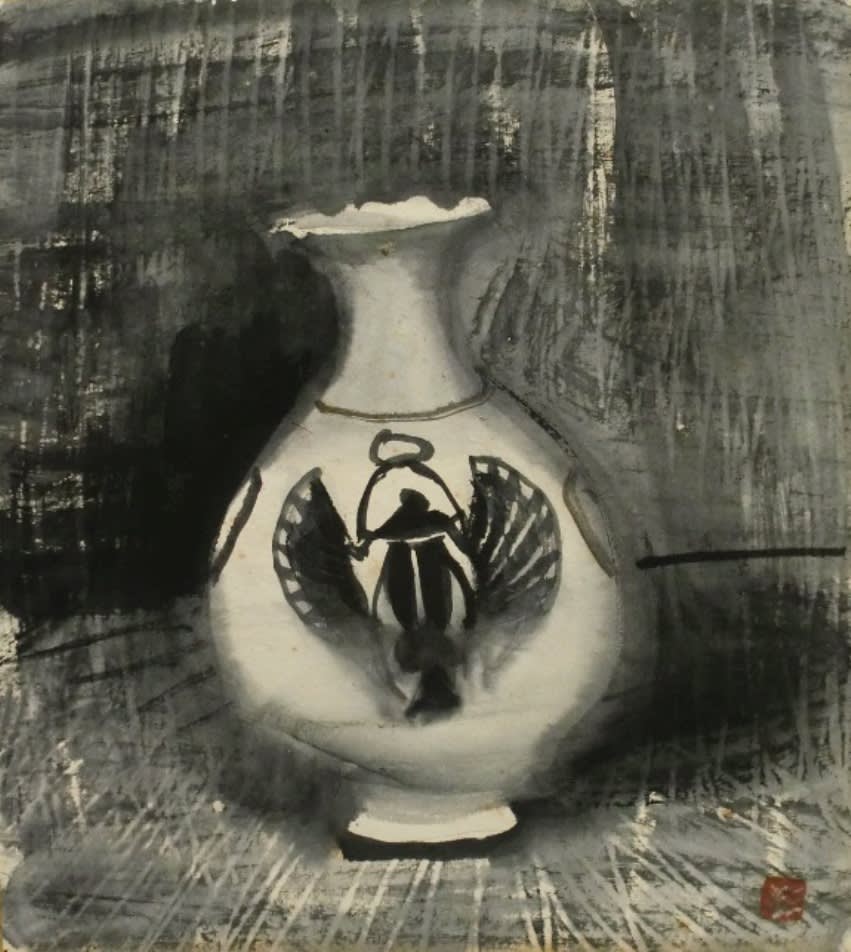

スカラベ図壷 杉本健吉筆

水墨色紙3号 額装 共シール

「古代エジプトでは、その習性が太陽神ケプリと近似したものであることから同一視され、再生、復活の象徴である聖なる甲虫として崇拝され、スカラベをかたどった石や印章などが作られた。古代エジプトの人々は、スカラベはオスしか存在しない昆虫で、繁殖方法については精液を糞の玉の中に注いで子供を作ると解釈していた。」(ブログでの当方の説明文より)

![]()

本作品もまた1962年、インド、中近東、南ヨーロッパに初めて海外旅行した際にエジプトで描かれたスケッチをもとも描かれた可能性があります。

杉本憲吉の創作に対する考えを理解するためにエピソードを記しておきます。

************************************

エピソード

・吉川英治が亡くなった時、杉本健吉は感謝の意を込めて、新・平家物語の主人公に囲まれた吉川英治の絵と手紙を描いた。

・名古屋能楽堂が完成し、その鏡板(舞台の背景)の制作を担当した際、他の能楽堂では定番となっている老松を描くところを、杉本健吉は若松を描いたため物議を醸した。これに対し本人は「できたばかりだから元気が良く若々しい松の方が似合う」「伝統に決まったものはない」と語っていた。後に老松の鏡板も描かれ、隔年で配置されている。

・晩年「(やりたいことを)行えばいいんです。私の場合は自然の中でたわむれているうちに絵ができた。それが私の人生だった。」との言葉を残している。また、「長生きするのが目標ではなく、絵を描くのが目的で、そのために長生きしている」とも。100歳になる年の愛知万博に自分の絵を出品して参加することを目標としていたが、その願いはかなわなかった。

************************************

下記の写真は共箱の箱書です。本作品の表装は凝った表装ではないので、本作品の表装に関わったかどうかは詳細は解りませんが、藤井達吉にしろ杉本憲吉にしろ、工芸デザイナーという一面を持っており、表装にはこだわりがあったようです。

![]()

![]()

************************************

主な作品

・名鉄3780系電車(ライトパープル)・名鉄7000系パノラマカー(スカーレット)・名鉄交通のタクシー(エメラルドグリーンとアイボリーホワイトのツートンカラー)や名古屋市営地下鉄東山線(ウィンザーイエロー)の車両色

・青柳ういろう(小野道風の故事をもとに、柳に飛びつくカエルの姿を図案化)や、中部電力(「電」を図案化)・名鉄百貨店(「名」を図案化)の社章(いずれも初代)

・名古屋市営地下鉄のマーク(地下鉄のトンネルと線路を図案化)のデザイン

・常滑市の市章(「常」の字を図案化)のデザイン

・東大寺が経営する東大寺学園中学校・高等学校(奈良市山陵町)において、中学棟・高校棟を繋ぐ「転心殿」を榊莫山と合作し、同校へ寄贈した

・大須観音の鐘楼堂の華精の鐘(女人梵鐘)のデザイン(四面の池の間に、四季の花、梅、牡丹、蓮、菊、その中心に、華の精の姿を描く)

************************************

タトウにまで本人が題名を記しているのは珍しいと思います。

![]()

蒐集を続けてきていると、だんだん自分の好みが解ってくるように思います。自分の好みが解ってくるという表現は解りにくいですが、価値や名前にこだわる欲、ストイックな、もしくはマニアックな趣向より、年齢を積み重ねたことによってシンプルな趣向のものが好きになってきたように思います。

渇墨山之図 藤井達吉筆 その16

紙本水墨軸装 軸先陶器 合箱

全体サイズ:縦1490*横345 画サイズ:縦690*横250

畳の上で渇墨で描いたと思われる作品、現代の浦上玉堂のような味わいのある作品です。このような作品がどうしてもっと評価されないのか不思議でたまりません。

お気に入りとはいえ、ず~っと掛けいるわけにもいかないので、本日紹介します新たな作品を飾りました。これも藤井達吉と並んで好きな工芸家の一人の杉本健吉の作品です。

カサブランカ 杉本健吉筆 その5

紙本水墨淡彩 版画手彩色 軸先象牙 共箱タトウ

全体サイズ:縦1135*横388 画サイズ:縦260*横257

画中の款から昭和37年(1962年)8月11日にカサブランカで描いた作品であることが推察されます。1962年にインド、中近東、南ヨーロッパに初めて海外旅行しており、その旅行に際して描かれた作品と思われます。

「カサブランカ」は言わずと知れた北アフリカ、モロッコにおける最大都市。映画でも有名ですね。

なんども紹介している杉本憲吉ですが、下記に来歴を記しておきます。

************************************

略歴・解説

生年月日(西暦)1905 生年月日(和暦)明治38年

没年月日(西暦)2004 没年月日(和暦)平成16年

1905年、名古屋市に生まれる。

1923年、愛知県立工業学校図案科卒業。

1925年、岸田劉生に師事。

1926年、第4回春陽展に初入選。

1927年、観光雑誌『旅の友』の表紙絵を描く。*以後、鉄道関係のポスターなどを多数手がける。

1928年、初個展(津島公会堂,愛知)。

1929年、デザイン事務所を開設する。1931年、第6回国画会展に初入選。

*以後出品を重ねる。38年同人、71年退会。

1937年、第12回国画会展で国画奨学賞受賞。

1942年、第5回新文展で特選受賞。*46年第2回日展で同賞受賞。

1943年、第7回佐分賞受賞。

1948年、第1回中日文化賞受賞。

1950年、「新・平家物語」(作・吉川英治,『週刊朝日』)の挿絵を手がける。

1953年、愛知県県政功労者。

1954年、第1回現代日本美術展。

1958年、「私本太平記」(作・吉川英治,『毎日新聞』)、「新・水滸伝」(作・吉川英治,『日本』,講談社)の挿絵を手がける。

1960年、近代日本の素描-アメリカ巡回展国内展示(国立近代美術館)。

1962年、インド、中近東、南ヨーロッパに初めて海外旅行。

*以後、世界各地にスケッチ旅行を重ねる。

1977年、ヒマラヤ美術館(愛知)開館、杉本健吉展示室が開設。

1987年、杉本健吉美術館(愛知)開館。

1994年、個展(愛知県美術館)。

2003年、個展(奈良県立美術館)。【『刈谷市美術館収蔵作品目録』(発行:2013年3月)より】

************************************

杉本憲吉の肉筆画は珍しく、陶板画や手彩色の作品は数多く見受けますが、肉筆の作品はオークションなどの市場ではあまり見かけません。本作品は共箱に収められ、タトウにもおそらく杉本憲吉直筆である題名があることから、表装も杉本憲吉が関わっていたのえはないかと推察されます。

さらに興味深いのはずいぶん前に投稿した下記の作品です。

スカラベ図壷 杉本健吉筆

水墨色紙3号 額装 共シール

「古代エジプトでは、その習性が太陽神ケプリと近似したものであることから同一視され、再生、復活の象徴である聖なる甲虫として崇拝され、スカラベをかたどった石や印章などが作られた。古代エジプトの人々は、スカラベはオスしか存在しない昆虫で、繁殖方法については精液を糞の玉の中に注いで子供を作ると解釈していた。」(ブログでの当方の説明文より)

本作品もまた1962年、インド、中近東、南ヨーロッパに初めて海外旅行した際にエジプトで描かれたスケッチをもとも描かれた可能性があります。

杉本憲吉の創作に対する考えを理解するためにエピソードを記しておきます。

************************************

エピソード

・吉川英治が亡くなった時、杉本健吉は感謝の意を込めて、新・平家物語の主人公に囲まれた吉川英治の絵と手紙を描いた。

・名古屋能楽堂が完成し、その鏡板(舞台の背景)の制作を担当した際、他の能楽堂では定番となっている老松を描くところを、杉本健吉は若松を描いたため物議を醸した。これに対し本人は「できたばかりだから元気が良く若々しい松の方が似合う」「伝統に決まったものはない」と語っていた。後に老松の鏡板も描かれ、隔年で配置されている。

・晩年「(やりたいことを)行えばいいんです。私の場合は自然の中でたわむれているうちに絵ができた。それが私の人生だった。」との言葉を残している。また、「長生きするのが目標ではなく、絵を描くのが目的で、そのために長生きしている」とも。100歳になる年の愛知万博に自分の絵を出品して参加することを目標としていたが、その願いはかなわなかった。

************************************

下記の写真は共箱の箱書です。本作品の表装は凝った表装ではないので、本作品の表装に関わったかどうかは詳細は解りませんが、藤井達吉にしろ杉本憲吉にしろ、工芸デザイナーという一面を持っており、表装にはこだわりがあったようです。

************************************

主な作品

・名鉄3780系電車(ライトパープル)・名鉄7000系パノラマカー(スカーレット)・名鉄交通のタクシー(エメラルドグリーンとアイボリーホワイトのツートンカラー)や名古屋市営地下鉄東山線(ウィンザーイエロー)の車両色

・青柳ういろう(小野道風の故事をもとに、柳に飛びつくカエルの姿を図案化)や、中部電力(「電」を図案化)・名鉄百貨店(「名」を図案化)の社章(いずれも初代)

・名古屋市営地下鉄のマーク(地下鉄のトンネルと線路を図案化)のデザイン

・常滑市の市章(「常」の字を図案化)のデザイン

・東大寺が経営する東大寺学園中学校・高等学校(奈良市山陵町)において、中学棟・高校棟を繋ぐ「転心殿」を榊莫山と合作し、同校へ寄贈した

・大須観音の鐘楼堂の華精の鐘(女人梵鐘)のデザイン(四面の池の間に、四季の花、梅、牡丹、蓮、菊、その中心に、華の精の姿を描く)

************************************

タトウにまで本人が題名を記しているのは珍しいと思います。

蒐集を続けてきていると、だんだん自分の好みが解ってくるように思います。自分の好みが解ってくるという表現は解りにくいですが、価値や名前にこだわる欲、ストイックな、もしくはマニアックな趣向より、年齢を積み重ねたことによってシンプルな趣向のものが好きになってきたように思います。