休日は義母と息子は畑まで・・。作付けの確認が目的のようですが、どうも犬に餌を盛り付ける飯茶碗を種入れに義父が使い、畑に忘れてきたのでついでに捜索に行くらしい![]()

![]()

届け先に人気のある落花生の作付け面積を増やした? 落花生の収穫は手間がかかりますのであまり収穫する量は増やしていないようです。落花生は収穫して炒るまで大変な手間がかかっています。選別、天日干し、また選別、皮むき、またまた選別、炒る、そして最後の選別・・・、息子も手伝って一か月もかかります。

![]()

ブルーベリーの花が咲き始めました。こちらはジャム以外にするのもそうですが、そのまま食べると美味しいものです。ただこちらも手作業での収穫そのものがたいへんです。

![]()

息子は今はのんびりとたんぽぽで遊んでいますが・・。

![]()

藤の花も咲いていました。畑は畑で色とりどりになってきます。

![]()

本日取り上げる作品は、以前に紹介した母の実家にあった古くからある膳です。ひさかたぶりに漆器の話題です。

木目を漆で川の流れのように表現し、川の中の鮎を表現した粋な作りの膳です。このような膳は幾揃かの作品が男の化隠れ家に転がっていますが、本作品は多少痛んでいるので修理できないか検討していました。

10客揃いの中に若干の割れ、欠け、そして表面の溜塗の変色がある作品でしたので、修理を出来ないかと輪島塗の方々に相談したのですが、複数の職人の方々の意見は、結局「今のままの状態を維持するのが最善の策」という一致した結論のようです。

輪島塗 会席吸物膳鮎文様木地塗 10客揃

杉箱入

幅285*奥行285*高さ35

![]()

整理するための古くからある漆器の作品の中からいくつかの作品を帰省するたびに男の隠れ家より持ち帰り、本ブログにて記述したように、整理しながら補修の必要のあるものは補修可能な範囲で補修しています。

今回の上記の作品は出来が良いので、揃いの中から少し状態の悪い幾つかを修理しようとしましたが、輪島塗の職人の方々の意見は現状維持が良いとのことでした。

![]()

2件の修理を専門とするお店から漆職人に問い合わせてもらいましたが、双方とも同じ結論でしたので、最終的に当方でも修理は諦めて、なるべくこれ以上の劣化を防ぐ保管方法にて、男の隠れ家に戻すことにしました。

![]()

なんとも粋な膳だということと先祖から伝わる作品でありますが、扱い、保管が粗雑だとダメになるのも早いのが掛け軸や漆器の保管の難しいところです。とくに今回の作品は木目上に透明な漆が塗られており、色が変わるというのが難点のようです。

![]()

なんでもかんでも補修できるものとは限りませんし、過去の趣をなくすような修理はしないほうがいいという判断もあります。とくにこのような漆器、蒔絵などは修理が難しいようです。

![]()

以下の下記の事項が輪島塗の方々の見解です。

*******************************

輪島工房長屋からの返答

「先日の商品の写真を 職人にみせ確認しました。以前に 同じような 商品を呂色をかけて修理したところ色が出なくてあまり綺麗にならなかったそうです。工房長屋で 依頼している職人ではこの写真の商品はさらに時間がたっていて古いものなので修理は難しくお受けすることが出来かねます。折角のご依頼ですが大変申し分けありません。」

美器穂留都からの返答

「大変お待たせ致しまして、申し訳ございません。御膳の修理ですが、輪島の呂色職人と塗りの職人(塗師)に見てもらいましたが、「磨き直し」はしないほうが無難とのことです。以下、詳細のご案内になります。」

詳細は下記のとおりです。

《目次》

======================

■ 1.御膳の表面(鮎の絵のある面)について

■ 2.御膳の裏について

■ 3.修理についてのまとめ

■ 4.返却について

■ 5.紙袋と布について

======================

■ 1.御膳の表面(鮎の絵のある面)について

亀裂について

![]()

御膳の鮎の絵のある表(おもて)につきましては、亀裂がある場合「磨き直し」は、やはり不可能です。「磨き直し」は朱合漆(生漆を精製したもの)をかけて、白い磨き粉で磨くのですが、 割れた箇所が大きくなったり、磨き粉が割れた箇所に入って白くなることもあります。

![]()

表に亀裂がなく表面が良好な状態でも色ムラがあり、御膳を磨き直しした場合ですが、朱合漆は半透明の飴色をしていますので、御膳の表面が多少黒くなるとのことです。さらに亀裂の箇所の修理(修繕)ということになりますと、修理の跡が残ります。

■ 2.御膳の裏について

お送り頂いた御膳では、表の亀裂が裏にもさしかかっているとのことです。裏の曇りやシミですが、年数が経っているので「磨き直し」をしても効果はないとのことです。綺麗にするには、現在の塗りを研ぎ剥がして塗り直すことになります。 しかし、表を触らないままで、裏だけ塗り直しの修理というのもいかがなものかと思案する次第です。

![]()

*漆器は使用した後にきちんと拭いておかないとこのようなシミのような跡になります。手垢なども禁物です。

■ 3.修理についてのまとめ

大切なお品ですので、触らないほうが無難なのではという考えです。 磨き直しではなく、例えば亀裂の本格的な修理=修繕となりますと、修理箇所の塗り直しの跡が残ります。表の塗りが、通常の塗りとは異なる「木目塗」ですので、修理後の塗りも、通常の無地の塗り直しと同様の作業にはなりません。修理が複雑化する割には修理の跡が残るなど、視覚的には現状の姿が損なわれることになります。

お役に立てず、誠に申し訳ございませんが、このような考えから「触らない方が無難なのでは」という結論に到った次第です。

大変遅くなりましたが、以上がご案内となります。御膳が届き次第、ご返却致します。ご不明な点がございましたら、何なりとお問い合わせくださいませ。

*******************************

上記の既述のように修理について丁寧な検討をしていただきましたが、上記の理由により残念ながら修理はしないことにしました。幸いなことに健全な作品も五客ほどありますし、残りの他のものも使えないことはありません。

さてそのまま保存となりましたので、用意していただいた紙袋に梱包し収納することとしました。

![]()

上下には足で表面が傷まないようにクッションを挟みます。

![]()

膳は紙にて包みます。扱う時には手跡が付いたりしないようにしないといけませんが、使用した後は十分に乾いた布(しつこい汚れは少し濡らした布で)で拭き取り、仕舞いこみ前に十分に乾かすことが肝要です。なお漆器は水洗いは厳禁です。知らない人は漆器を水につけたままにすることを平気で行いますが・・。

![]()

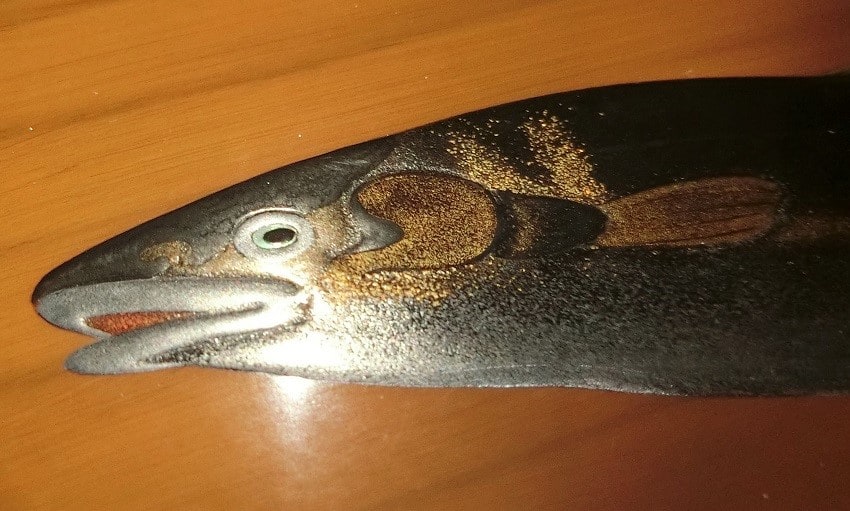

蒔絵の鮎の部分はすべて健全である作品です。本作品の見どころにひとつです。

![]()

鮎の目の部分が光線の具合で青く光るのが魅力的な作品です。螺鈿のようなものが組み込まれているかもしれません。

![]()

これ以上痛まないように慎重に保管することが重要ですが、使うことも考えていますが、収納スペースが少なくなり、5月連休で修理・整理の完了した作品は整理する予定です。

下記の事項は自分で処置しておきました。

*亀裂は自分で「浄法寺塗」にて使う共色になる褐色の漆を流し込んでおきました。これにより共色の補修となり亀裂の進行や漆の剥がれを少しでも防止できるかもしれません。

*一か所の欠けは黒漆で補修しておきました。

届け先に人気のある落花生の作付け面積を増やした? 落花生の収穫は手間がかかりますのであまり収穫する量は増やしていないようです。落花生は収穫して炒るまで大変な手間がかかっています。選別、天日干し、また選別、皮むき、またまた選別、炒る、そして最後の選別・・・、息子も手伝って一か月もかかります。

ブルーベリーの花が咲き始めました。こちらはジャム以外にするのもそうですが、そのまま食べると美味しいものです。ただこちらも手作業での収穫そのものがたいへんです。

息子は今はのんびりとたんぽぽで遊んでいますが・・。

藤の花も咲いていました。畑は畑で色とりどりになってきます。

本日取り上げる作品は、以前に紹介した母の実家にあった古くからある膳です。ひさかたぶりに漆器の話題です。

木目を漆で川の流れのように表現し、川の中の鮎を表現した粋な作りの膳です。このような膳は幾揃かの作品が男の化隠れ家に転がっていますが、本作品は多少痛んでいるので修理できないか検討していました。

10客揃いの中に若干の割れ、欠け、そして表面の溜塗の変色がある作品でしたので、修理を出来ないかと輪島塗の方々に相談したのですが、複数の職人の方々の意見は、結局「今のままの状態を維持するのが最善の策」という一致した結論のようです。

輪島塗 会席吸物膳鮎文様木地塗 10客揃

杉箱入

幅285*奥行285*高さ35

整理するための古くからある漆器の作品の中からいくつかの作品を帰省するたびに男の隠れ家より持ち帰り、本ブログにて記述したように、整理しながら補修の必要のあるものは補修可能な範囲で補修しています。

今回の上記の作品は出来が良いので、揃いの中から少し状態の悪い幾つかを修理しようとしましたが、輪島塗の職人の方々の意見は現状維持が良いとのことでした。

2件の修理を専門とするお店から漆職人に問い合わせてもらいましたが、双方とも同じ結論でしたので、最終的に当方でも修理は諦めて、なるべくこれ以上の劣化を防ぐ保管方法にて、男の隠れ家に戻すことにしました。

なんとも粋な膳だということと先祖から伝わる作品でありますが、扱い、保管が粗雑だとダメになるのも早いのが掛け軸や漆器の保管の難しいところです。とくに今回の作品は木目上に透明な漆が塗られており、色が変わるというのが難点のようです。

なんでもかんでも補修できるものとは限りませんし、過去の趣をなくすような修理はしないほうがいいという判断もあります。とくにこのような漆器、蒔絵などは修理が難しいようです。

以下の下記の事項が輪島塗の方々の見解です。

*******************************

輪島工房長屋からの返答

「先日の商品の写真を 職人にみせ確認しました。以前に 同じような 商品を呂色をかけて修理したところ色が出なくてあまり綺麗にならなかったそうです。工房長屋で 依頼している職人ではこの写真の商品はさらに時間がたっていて古いものなので修理は難しくお受けすることが出来かねます。折角のご依頼ですが大変申し分けありません。」

美器穂留都からの返答

「大変お待たせ致しまして、申し訳ございません。御膳の修理ですが、輪島の呂色職人と塗りの職人(塗師)に見てもらいましたが、「磨き直し」はしないほうが無難とのことです。以下、詳細のご案内になります。」

詳細は下記のとおりです。

《目次》

======================

■ 1.御膳の表面(鮎の絵のある面)について

■ 2.御膳の裏について

■ 3.修理についてのまとめ

■ 4.返却について

■ 5.紙袋と布について

======================

■ 1.御膳の表面(鮎の絵のある面)について

亀裂について

御膳の鮎の絵のある表(おもて)につきましては、亀裂がある場合「磨き直し」は、やはり不可能です。「磨き直し」は朱合漆(生漆を精製したもの)をかけて、白い磨き粉で磨くのですが、 割れた箇所が大きくなったり、磨き粉が割れた箇所に入って白くなることもあります。

表に亀裂がなく表面が良好な状態でも色ムラがあり、御膳を磨き直しした場合ですが、朱合漆は半透明の飴色をしていますので、御膳の表面が多少黒くなるとのことです。さらに亀裂の箇所の修理(修繕)ということになりますと、修理の跡が残ります。

■ 2.御膳の裏について

お送り頂いた御膳では、表の亀裂が裏にもさしかかっているとのことです。裏の曇りやシミですが、年数が経っているので「磨き直し」をしても効果はないとのことです。綺麗にするには、現在の塗りを研ぎ剥がして塗り直すことになります。 しかし、表を触らないままで、裏だけ塗り直しの修理というのもいかがなものかと思案する次第です。

*漆器は使用した後にきちんと拭いておかないとこのようなシミのような跡になります。手垢なども禁物です。

■ 3.修理についてのまとめ

大切なお品ですので、触らないほうが無難なのではという考えです。 磨き直しではなく、例えば亀裂の本格的な修理=修繕となりますと、修理箇所の塗り直しの跡が残ります。表の塗りが、通常の塗りとは異なる「木目塗」ですので、修理後の塗りも、通常の無地の塗り直しと同様の作業にはなりません。修理が複雑化する割には修理の跡が残るなど、視覚的には現状の姿が損なわれることになります。

お役に立てず、誠に申し訳ございませんが、このような考えから「触らない方が無難なのでは」という結論に到った次第です。

大変遅くなりましたが、以上がご案内となります。御膳が届き次第、ご返却致します。ご不明な点がございましたら、何なりとお問い合わせくださいませ。

*******************************

上記の既述のように修理について丁寧な検討をしていただきましたが、上記の理由により残念ながら修理はしないことにしました。幸いなことに健全な作品も五客ほどありますし、残りの他のものも使えないことはありません。

さてそのまま保存となりましたので、用意していただいた紙袋に梱包し収納することとしました。

上下には足で表面が傷まないようにクッションを挟みます。

膳は紙にて包みます。扱う時には手跡が付いたりしないようにしないといけませんが、使用した後は十分に乾いた布(しつこい汚れは少し濡らした布で)で拭き取り、仕舞いこみ前に十分に乾かすことが肝要です。なお漆器は水洗いは厳禁です。知らない人は漆器を水につけたままにすることを平気で行いますが・・。

蒔絵の鮎の部分はすべて健全である作品です。本作品の見どころにひとつです。

鮎の目の部分が光線の具合で青く光るのが魅力的な作品です。螺鈿のようなものが組み込まれているかもしれません。

これ以上痛まないように慎重に保管することが重要ですが、使うことも考えていますが、収納スペースが少なくなり、5月連休で修理・整理の完了した作品は整理する予定です。

下記の事項は自分で処置しておきました。

*亀裂は自分で「浄法寺塗」にて使う共色になる褐色の漆を流し込んでおきました。これにより共色の補修となり亀裂の進行や漆の剥がれを少しでも防止できるかもしれません。

*一か所の欠けは黒漆で補修しておきました。