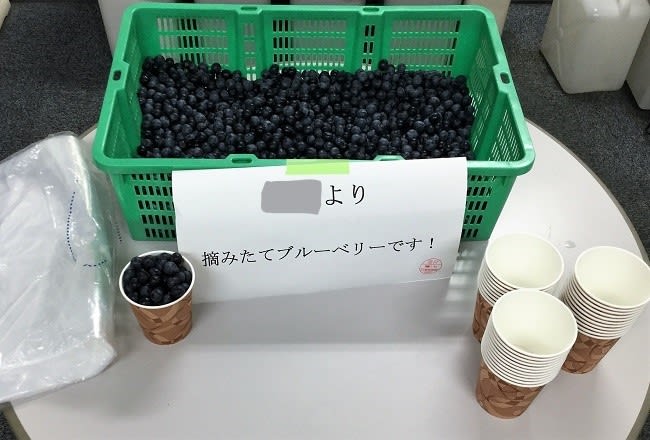

自宅の畑で採れたブルーベリーは会社で配りました。意外に人気があるようです。

![]()

本日の作品紹介は当方では稀有な茶掛けの作品です。

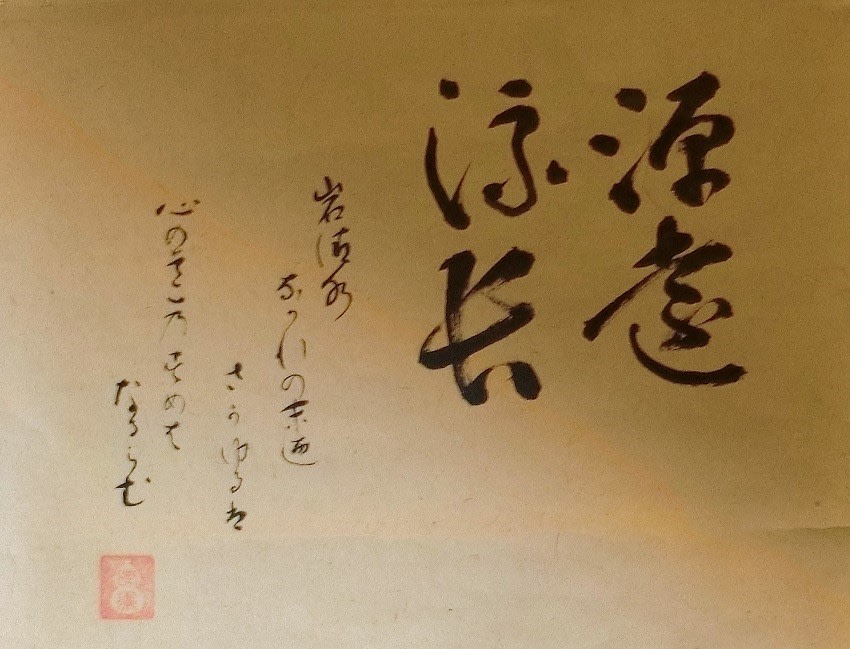

源遠流長 小堀宗明筆

水墨軸装 茶掛 小堀宗慶箱

全体サイズ:横*縦 画サイズ:横*縦

![]()

遠州流台11世、其心庵宗明の筆による作品で、和漢朗詠「源遠流長」、「岩清水 流れの末まで栄ゆるは 心の底の澄めばなるらむ」 玉葉集 御(後)深草院御製との説明書きが同封されています。箱には宗慶紅 花押とあり遠州流12世の鑑定箱書きのある作品です。

![]()

小堀正徳:茶人。遠州流十一世。十世正快の長男。号は宗明・一貫子・其心庵・徳翁。近代茶道興隆の時運に乗って、小堀家の復興を果たし、門下に石黒况翁ら多数の政財界人が集った。昭和37年(1962)歿、74才。

![]()

小堀正明:小堀流十二世 宗慶。遠州流12代小堀正明宗慶は遠州流11代小堀正徳宗明の長男として生まれました。名を勝通、号を宗慶・喜逢・興雲・成趣庵・紅心といいます。

![]()

![]()

宗慶氏を語るうえで欠かせないのはシベリア抑留の経験でしょう。昭和18年、東京美術学校在籍中に学徒出陣で召集され、将校訓練を経て昭和20年に中国北部へ出征。この地で終戦を迎え、ソ連軍の捕虜となりシベリアに4年抑留。

強制労働の辛さはもちろんのこと、共産主義独特のブルジョア批判が殊のほかきつかったと述懐しています。また、後には「この時の生きるか 死ぬかという経験が私という人間を作った。」と自ら語っているように、その篤実で真摯な人柄、文化に対する姿勢はこの時に培われたのかもしれません。シベリア抑留時代の経験は多くを語ることをしてきませんでしたが、最晩年になり日経新聞紙上の連載で当時の経験をつまびらかにし、大きな反響を呼びました。

![]()

復員して間もないうちに代を襲名しています。このときに選んだ宗号「宗慶」は、言うまでもなく二世・小堀正之の号を受け継いだものです。これは宗慶自身が選んだもので、遠州の偉大さに隠れて、その功績や才能が過小に評価されていることを憤ってのことだったと語っています。また、襲名式には国宝で大徳寺孤篷庵収蔵の大井戸茶碗「銘 喜左衛門」が出品され、重要文化財の青磁茶碗「銘 馬蝗絆」で点前をするなど、今からは考えられない豪華な品揃えで行われ、大きな話題を呼びました。

審美眼にも優れた宗慶、昭和24年に復員してからは茶の湯をみがく一方で、造園、建築、名物裂(めいぶつぎれ)と呼ばれる染物の研究などにも勤しみ、大きな足跡を残しています。書では定家流を能くし、現代における定家流の第一人者とも高く評価されています。審美眼にも優れた宗慶の足跡は非常に多岐に渡っており、日本文化に与えた影響は計り知れないものがあります。

![]()

本題の遠州流台11世、其心庵宗明による茶掛けですが、後深草天皇の歌を書いた書です、

後深草天皇:(ごかくさてんのう) 鎌倉時代中期の第89代天皇(在位:寛元4年1月29日(1246年2月16日)~正元元年11月26日(1260年1月9日))。諱は久仁(ひさひと)。後嵯峨天皇の皇子。母は西園寺実氏女、中宮・西園寺姞子(大宮院)。持明院統の祖。父母が自身より弟の亀山天皇を寵愛し、亀山天皇を治天の君としたことに不満を抱き、やがて後深草系の持明院統と亀山系の大覚寺統との対立が生じる端緒となった。

![]()

歌が載せられているのは「玉葉和歌集」のようです。

玉葉和歌集:(ぎょくようわかしゅう)は、鎌倉時代後期の勅撰和歌集である。和歌数約2800首と勅撰和歌集中最大であり、中世和歌に新風を吹き込んだ京極派和歌を中核とした和歌集として知られる。

![]()

説明書には「岩清水 流れの末まで栄ゆるは 心の底の澄めばなるらむ」と記されていますが、正確には玉葉後深草天皇御製としての「題しらず」で「石清水なかれの末のさかゆるは心のそこのすめるゆへかも」という歌のようです。

戦中、戦後の小堀家の復興を果たした心意気が伝ってきますし、茶席での心得を伝える書でもありますね。

本日の作品紹介は当方では稀有な茶掛けの作品です。

源遠流長 小堀宗明筆

水墨軸装 茶掛 小堀宗慶箱

全体サイズ:横*縦 画サイズ:横*縦

遠州流台11世、其心庵宗明の筆による作品で、和漢朗詠「源遠流長」、「岩清水 流れの末まで栄ゆるは 心の底の澄めばなるらむ」 玉葉集 御(後)深草院御製との説明書きが同封されています。箱には宗慶紅 花押とあり遠州流12世の鑑定箱書きのある作品です。

小堀正徳:茶人。遠州流十一世。十世正快の長男。号は宗明・一貫子・其心庵・徳翁。近代茶道興隆の時運に乗って、小堀家の復興を果たし、門下に石黒况翁ら多数の政財界人が集った。昭和37年(1962)歿、74才。

小堀正明:小堀流十二世 宗慶。遠州流12代小堀正明宗慶は遠州流11代小堀正徳宗明の長男として生まれました。名を勝通、号を宗慶・喜逢・興雲・成趣庵・紅心といいます。

宗慶氏を語るうえで欠かせないのはシベリア抑留の経験でしょう。昭和18年、東京美術学校在籍中に学徒出陣で召集され、将校訓練を経て昭和20年に中国北部へ出征。この地で終戦を迎え、ソ連軍の捕虜となりシベリアに4年抑留。

強制労働の辛さはもちろんのこと、共産主義独特のブルジョア批判が殊のほかきつかったと述懐しています。また、後には「この時の生きるか 死ぬかという経験が私という人間を作った。」と自ら語っているように、その篤実で真摯な人柄、文化に対する姿勢はこの時に培われたのかもしれません。シベリア抑留時代の経験は多くを語ることをしてきませんでしたが、最晩年になり日経新聞紙上の連載で当時の経験をつまびらかにし、大きな反響を呼びました。

復員して間もないうちに代を襲名しています。このときに選んだ宗号「宗慶」は、言うまでもなく二世・小堀正之の号を受け継いだものです。これは宗慶自身が選んだもので、遠州の偉大さに隠れて、その功績や才能が過小に評価されていることを憤ってのことだったと語っています。また、襲名式には国宝で大徳寺孤篷庵収蔵の大井戸茶碗「銘 喜左衛門」が出品され、重要文化財の青磁茶碗「銘 馬蝗絆」で点前をするなど、今からは考えられない豪華な品揃えで行われ、大きな話題を呼びました。

審美眼にも優れた宗慶、昭和24年に復員してからは茶の湯をみがく一方で、造園、建築、名物裂(めいぶつぎれ)と呼ばれる染物の研究などにも勤しみ、大きな足跡を残しています。書では定家流を能くし、現代における定家流の第一人者とも高く評価されています。審美眼にも優れた宗慶の足跡は非常に多岐に渡っており、日本文化に与えた影響は計り知れないものがあります。

本題の遠州流台11世、其心庵宗明による茶掛けですが、後深草天皇の歌を書いた書です、

後深草天皇:(ごかくさてんのう) 鎌倉時代中期の第89代天皇(在位:寛元4年1月29日(1246年2月16日)~正元元年11月26日(1260年1月9日))。諱は久仁(ひさひと)。後嵯峨天皇の皇子。母は西園寺実氏女、中宮・西園寺姞子(大宮院)。持明院統の祖。父母が自身より弟の亀山天皇を寵愛し、亀山天皇を治天の君としたことに不満を抱き、やがて後深草系の持明院統と亀山系の大覚寺統との対立が生じる端緒となった。

歌が載せられているのは「玉葉和歌集」のようです。

玉葉和歌集:(ぎょくようわかしゅう)は、鎌倉時代後期の勅撰和歌集である。和歌数約2800首と勅撰和歌集中最大であり、中世和歌に新風を吹き込んだ京極派和歌を中核とした和歌集として知られる。

説明書には「岩清水 流れの末まで栄ゆるは 心の底の澄めばなるらむ」と記されていますが、正確には玉葉後深草天皇御製としての「題しらず」で「石清水なかれの末のさかゆるは心のそこのすめるゆへかも」という歌のようです。

戦中、戦後の小堀家の復興を果たした心意気が伝ってきますし、茶席での心得を伝える書でもありますね。