郷里での法事前に親戚の方から料理の差し入れ。ゼンマイと畑でとれた具のたっぷりの炊き込みご飯。お昼ご飯まで時間があるのでお先にいただきました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

息子はご満悦、「おいしいね!」だと・・。蔵の見える応接室もいいものでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

さて本日は狩野素川の作品の2作品目の紹介です。狩野素川を知らないという方も多いでしょうが、当時は著名な画家であったようです。狩野派にありながら浮世絵美人画にも学んでおり、洒脱で機知に富んだ独特の画風は「素川風」と評されました。

当時の主流であった粉本主義ではない、軽妙洒脱な画風は最近になって再評価の機運があります。

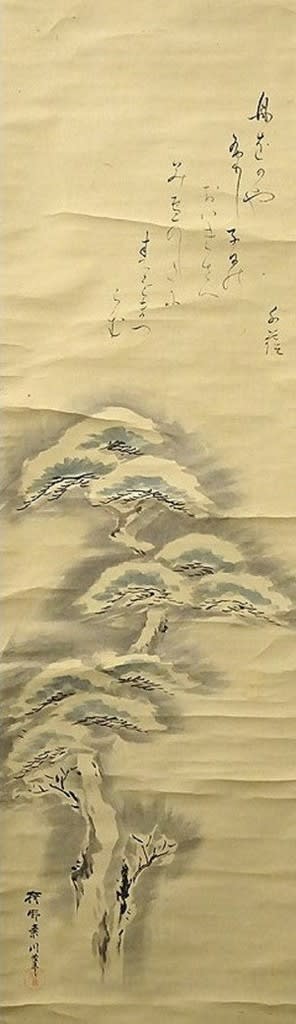

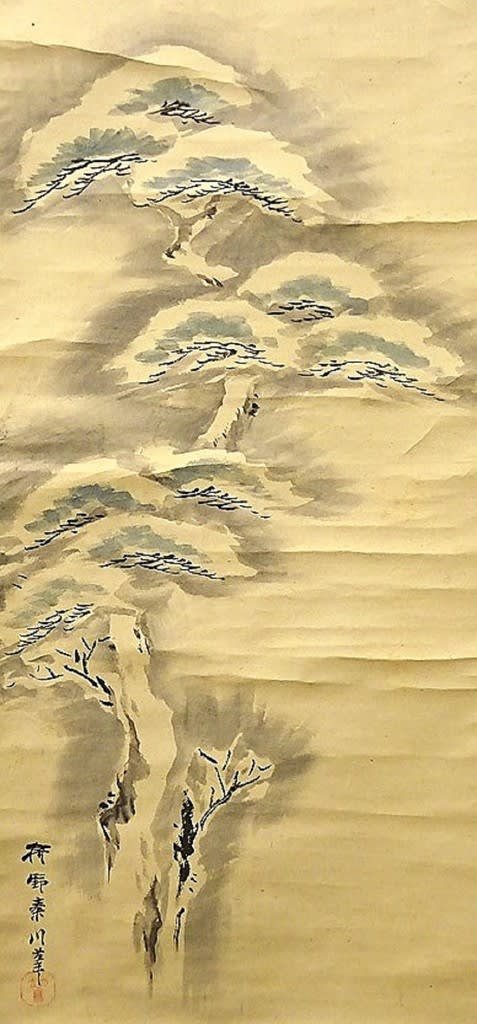

雪松図 狩野素川筆・橘千蔭賛

紙本水墨軸装 軸先木製 所蔵識箱

横310*縦1710 画サイズ:横288*縦960

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

**********************************

狩野素川=狩野章信(彰信):明和2年(1765年)~文政9年10月2日(1826年11月1日)。江戸時代中期から後期に活躍した狩野派の絵師。江戸幕府御用絵師を勤める表絵師浅草猿屋町代地狩野家5代目。幼名は仙次郎、のち外記。名は彰信、50代で章信と改める。号は大玄齋、素川(そせん)だが、章信と署名するようになってからは、両者とも用いなくなったという。狩野派にありながら浮世絵美人画にも学んだ、洒脱で機知に富んだ独特の画風は「素川風」と評された。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

**********************************

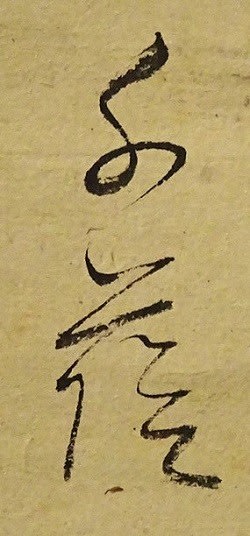

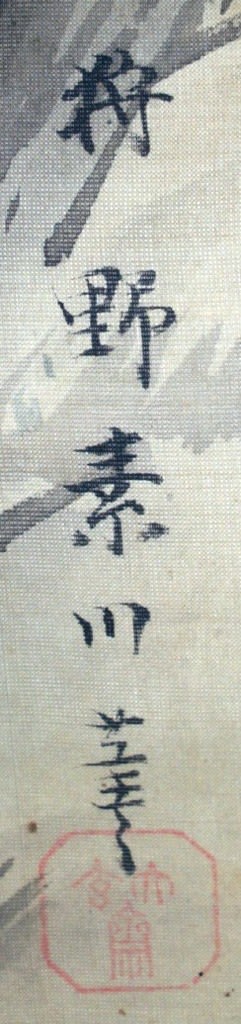

上記の資料によると狩野素川は50代で章信と改め、それまでは号は大玄齋、素川(そせん)であり、章信と署名するようになってからは、両者の号とも用いなくなったということから、本作品は「章信」と署名する前の、50歳までの作品であると推察されます。

狩野素川は狩野賢信(かたのぶ)の子で、父の跡をうけて浅草猿屋町代地狩野家を継いでいます。ただ一説では宇多川徳元の子とされるそうです。木挽町狩野家の伊川に匹敵する実力者といわれました。文政9年10月2日、62歳で死去しています。

浅草猿屋町代地狩野家は、狩野永徳の弟子・祖酉秀信を祖とする表絵師の家系で、4代目の寿石賢信から継ぎましたが、上記に記したように実父は宇多川徳元だとされる説があります。

1800年(寛政12年)数え36歳で若隠居し、花街での遊蕩を好んだとされ、吉原の老妓の門弟も多かったといいます。粉本に依らない軽妙洒脱な画風で人気を博し、当時の狩野派内で最も有力だった狩野栄信のライバルと評されたほど当時は評価の高かった画家です。

居宅に高楼を建てる趣味人で、『画道伝授口訣』という著作もあります。章信はいつも手ぬぐいを頭に被り脱がなかったという逸話が残っていますが、これは田沼候に招かれる際の出来事が元になっているそうです。自分は寒がりなので頭巾を外せないが、それでも良ければ参上すると答えたのが認められ、諸人がこれを真似たという。

弟子に6代目の寿石圭信、川越城の杉戸絵を手掛けた舩津蘭山など。また、増上寺の「五百羅漢図」で知られる狩野一信も章信に学んだと言われています。

本作品は席画のようにさらりと雪が松に被った様が描かれており、狩野素川にはこのような作品が多いようです。まじめに丁寧に描いた作品が少なく、逆にこのような作品が狩野素川の作風を如実に表れているように思います。

賛は加藤千蔭(橘千蔭)によるものです。加藤千蔭は1808年に没していることから、狩野素川が1808年、43歳以前の作の作品と推察されます。1800年(寛政12年)数え36歳で若隠居し、花街での遊蕩を好んだとされる時期の頃の作かもしれませんね。年代がある程度絞れる貴重な作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

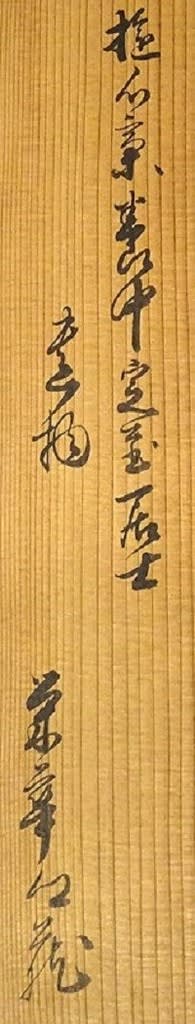

*橘千蔭の賛は「舟をかや ふりし子日の おいきさへ み雪のしたに 春をまつらむ」

→「船岡や ふりし(経りし/降りし)子日の 老木さへ 深雪の下に 春を待つ(/松)らむ

大筋の意味は家内が読み解いてくれました。

舟をかや→船岡山:(ふなおかやま)は京都北郊の景勝地

ふりし→(雪)降りし

日(ねのひ)の お〇〇さへ→ねのひのおあそび?

子の日→十二支の子にあたる日。特に、正月の最初の子の日

ねのひのおあそびの御遊び→「子の日遊び」は正月の初子(ハツネ)の日に催された遊宴行事で「小松引き」「子忌(ネイミ)」ともいいます。いつから始まったか正確にはわかっていませんが、『文徳実録』の天安元年(757)の記載より、宮中において子(ネ)の日行事は、他の節会などと同様、宴会行事として奈良時代から催されていたことが知られています。この日山に登り遠く四方を望めば、邪気を祓い憂悩を除くとする中国の習俗に拠るとされています。日本での行事の内容には「小松引き」と「若菜摘み」とがあり、平安の貴族たちは正月のはじめの子(ネ)の日に、北野や船岡山など郊外の野辺に出かけ、自然の生命力といわれる小松を根ごと掘りとってきて千代(チヨ)を祝い、摘み取った若菜を料理の食材に加え皆で長寿を祝い、和歌を詠むという宴を催しました。

老木さへ→画中の松のこと

この絵になにやら相応しい歌、よほど学識のある人でないとこの歌の意味は解読できないでしょうImage may be NSFW.

Clik here to view.![]()

**********************************

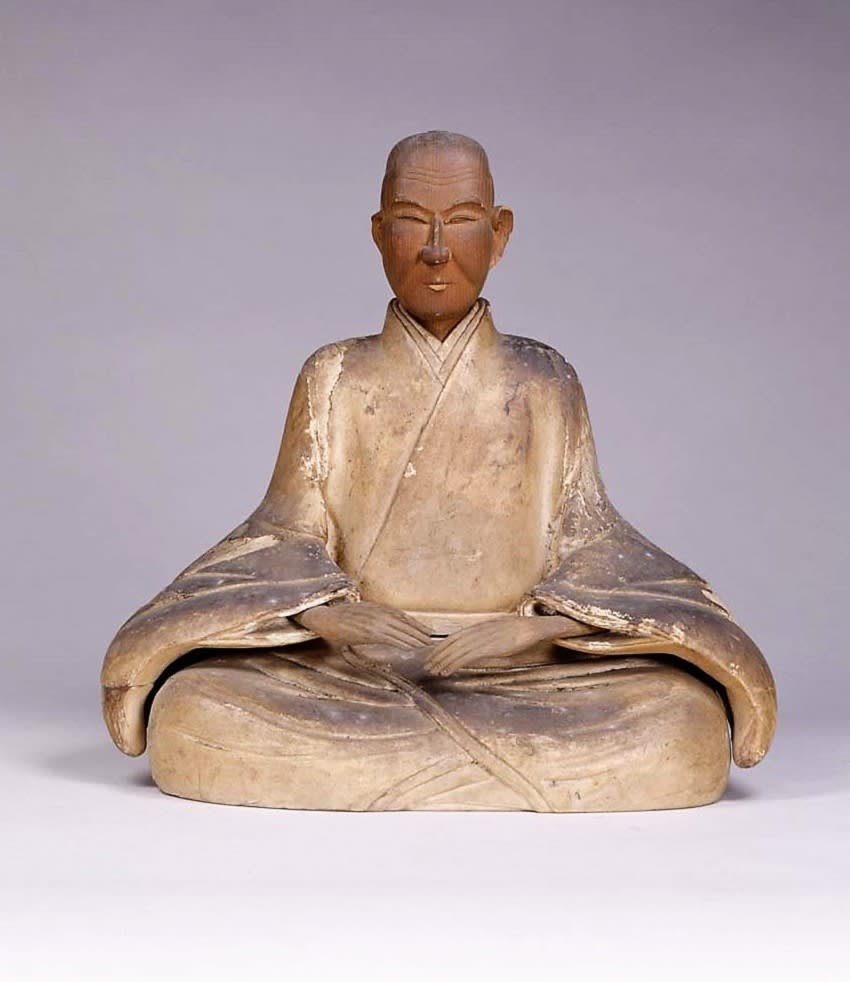

橘千蔭:加藤 千蔭(かとう ちかげ)享保20年3月9日(1735年4月1日)~文化5年2日(1808年10月21日)。江戸時代中期から後期にかけての国学者・歌人・書家。父は加藤枝直。姓を橘氏とすることから、橘千蔭とも称する。通称は又左衛門。字は常世麿。号は芳宜園など。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

江戸後期の歌人。江戸生。枝直の子。号は芳宜園・耳梨山人・江翁等。賀茂真渕に学ぶ。また狂歌を好んで橘八衢と称する。文化5年(1808年)歿、75才。

歌人で江戸町奉行の与力であった父・枝直の後をついで吟味役となったが、寛政の改革にあたり、1788年(天明8年)町奉行与力を辞し、学芸に専念した。若くして諸芸を学んだが、特に国学を賀茂真淵に学び、退隠後、師真淵の業を受け継ぎ、同じく真淵の弟子であった本居宣長の協力を得て『万葉集略解』を著した。国学の門人に岡田真澄がいる。

和歌については、千蔭の歌風は『古今和歌集』前後の時期の和歌を理想とする高調典雅なもので、村田春海と並び称され、歌道の発展に大きく貢献し、万葉学の重鎮として慕われた。門人に大石千引や清原雄風、窪田清音がいる。また書にも秀で、松花堂昭乗にならい和様書家として一家をなし、仮名書の法帖を数多く出版した。しばしば、江戸琳派の絵師酒井抱一の作品に賛を寄せており、曲亭馬琴も千蔭から書を学んでいる。

絵は、はじめ建部綾足に漢画を学んだが、その後大和絵風の絵画に転じた。東京国立博物館には千蔭の木像(画像)と、肖像画(画像)が残る。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

**********************************

本ブログで以前に紹介した狩野素川の作品に下記の作品があります。来年には公的施設から展示要請のある作品です。

瀟相八景図 狩野素川筆

紙本水墨淡彩軸装 軸先鹿骨 合箱

全体サイズ:横940*縦1520 画サイズ:横750*横505

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

こちらの作品も「章信」と署名する前の、50歳までの作品であると推察されますが、こちらは落款、印章に若干の違いが紹介した作品と違いがあります。ただそれではどちらかが贋作ということではないようです。描いた時期のずれと当方では判断しており、「瀟相八景図」が、改名する直前の作ではないかと推察しています。

*左が「雪松図」、右が「瀟相八景図」の落款と印章です。印章はともに「大玄斉」の朱文白八角印ですが、多少違いがあります。これをどちらかが贋作と決めつけるのは早計だと当方は考えています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

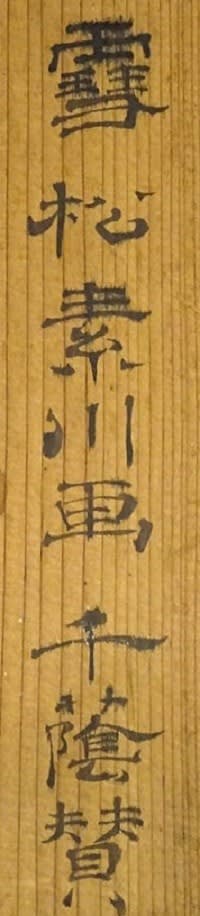

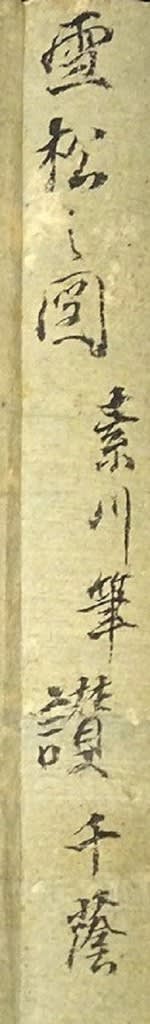

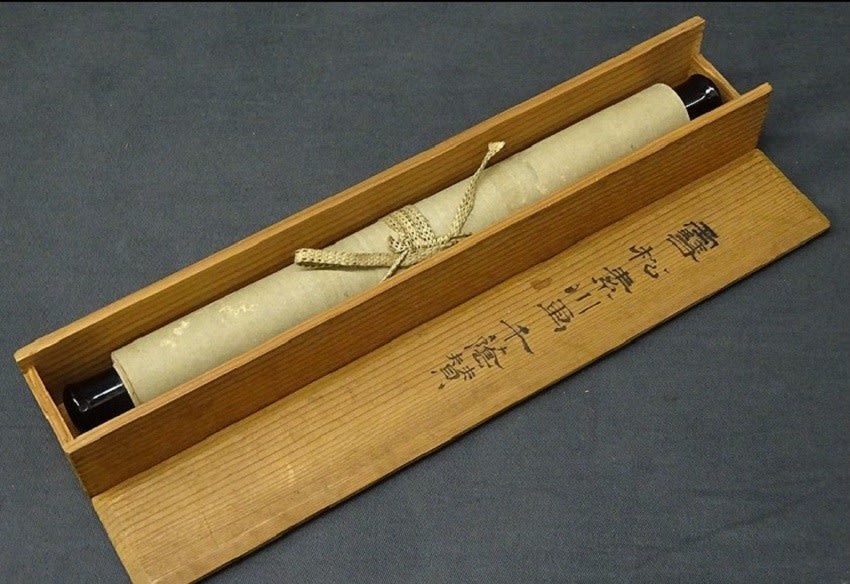

箱書き(所蔵記)・巻き止めの記述は下記のとおりですが、詳細は解っていません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

箱書:表は「雪松 素川画 千蔭賛」、裏は「遊石亭 □□中□□居士 □□ 栄□□蔵」

実は本日紹介した「雪松図」の入手費用は2000円程度。箱は小口部分が痛んでいますが、これは落としたりしたのでしょう。修理するのも蒐集する側の役目です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

この程度でいろんなことが調べられて知識となっていくのですから、たとえ贋作でも資料としては安いものです。蒐集者は徹底して作品を調べ上げていくことが肝要のようです。繰り返すようですが、入手したとたんにほったらかしておくのは蒐集する者として失格です。

適当な場所に飾り、鑑賞し、調べ上げていくのが蒐集する者の務めです。一人よがりで「俺が好きな作品だからいいのだ。」でもダメ、廊下や机の廻りに置きっぱなしは言語同断ですね。また常識として勤め先に蒐集作品を持ち込んではいけません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

息子はご満悦、「おいしいね!」だと・・。蔵の見える応接室もいいものでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて本日は狩野素川の作品の2作品目の紹介です。狩野素川を知らないという方も多いでしょうが、当時は著名な画家であったようです。狩野派にありながら浮世絵美人画にも学んでおり、洒脱で機知に富んだ独特の画風は「素川風」と評されました。

当時の主流であった粉本主義ではない、軽妙洒脱な画風は最近になって再評価の機運があります。

雪松図 狩野素川筆・橘千蔭賛

紙本水墨軸装 軸先木製 所蔵識箱

横310*縦1710 画サイズ:横288*縦960

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

**********************************

狩野素川=狩野章信(彰信):明和2年(1765年)~文政9年10月2日(1826年11月1日)。江戸時代中期から後期に活躍した狩野派の絵師。江戸幕府御用絵師を勤める表絵師浅草猿屋町代地狩野家5代目。幼名は仙次郎、のち外記。名は彰信、50代で章信と改める。号は大玄齋、素川(そせん)だが、章信と署名するようになってからは、両者とも用いなくなったという。狩野派にありながら浮世絵美人画にも学んだ、洒脱で機知に富んだ独特の画風は「素川風」と評された。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

**********************************

上記の資料によると狩野素川は50代で章信と改め、それまでは号は大玄齋、素川(そせん)であり、章信と署名するようになってからは、両者の号とも用いなくなったということから、本作品は「章信」と署名する前の、50歳までの作品であると推察されます。

狩野素川は狩野賢信(かたのぶ)の子で、父の跡をうけて浅草猿屋町代地狩野家を継いでいます。ただ一説では宇多川徳元の子とされるそうです。木挽町狩野家の伊川に匹敵する実力者といわれました。文政9年10月2日、62歳で死去しています。

浅草猿屋町代地狩野家は、狩野永徳の弟子・祖酉秀信を祖とする表絵師の家系で、4代目の寿石賢信から継ぎましたが、上記に記したように実父は宇多川徳元だとされる説があります。

1800年(寛政12年)数え36歳で若隠居し、花街での遊蕩を好んだとされ、吉原の老妓の門弟も多かったといいます。粉本に依らない軽妙洒脱な画風で人気を博し、当時の狩野派内で最も有力だった狩野栄信のライバルと評されたほど当時は評価の高かった画家です。

居宅に高楼を建てる趣味人で、『画道伝授口訣』という著作もあります。章信はいつも手ぬぐいを頭に被り脱がなかったという逸話が残っていますが、これは田沼候に招かれる際の出来事が元になっているそうです。自分は寒がりなので頭巾を外せないが、それでも良ければ参上すると答えたのが認められ、諸人がこれを真似たという。

弟子に6代目の寿石圭信、川越城の杉戸絵を手掛けた舩津蘭山など。また、増上寺の「五百羅漢図」で知られる狩野一信も章信に学んだと言われています。

本作品は席画のようにさらりと雪が松に被った様が描かれており、狩野素川にはこのような作品が多いようです。まじめに丁寧に描いた作品が少なく、逆にこのような作品が狩野素川の作風を如実に表れているように思います。

賛は加藤千蔭(橘千蔭)によるものです。加藤千蔭は1808年に没していることから、狩野素川が1808年、43歳以前の作の作品と推察されます。1800年(寛政12年)数え36歳で若隠居し、花街での遊蕩を好んだとされる時期の頃の作かもしれませんね。年代がある程度絞れる貴重な作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*橘千蔭の賛は「舟をかや ふりし子日の おいきさへ み雪のしたに 春をまつらむ」

→「船岡や ふりし(経りし/降りし)子日の 老木さへ 深雪の下に 春を待つ(/松)らむ

大筋の意味は家内が読み解いてくれました。

舟をかや→船岡山:(ふなおかやま)は京都北郊の景勝地

ふりし→(雪)降りし

日(ねのひ)の お〇〇さへ→ねのひのおあそび?

子の日→十二支の子にあたる日。特に、正月の最初の子の日

ねのひのおあそびの御遊び→「子の日遊び」は正月の初子(ハツネ)の日に催された遊宴行事で「小松引き」「子忌(ネイミ)」ともいいます。いつから始まったか正確にはわかっていませんが、『文徳実録』の天安元年(757)の記載より、宮中において子(ネ)の日行事は、他の節会などと同様、宴会行事として奈良時代から催されていたことが知られています。この日山に登り遠く四方を望めば、邪気を祓い憂悩を除くとする中国の習俗に拠るとされています。日本での行事の内容には「小松引き」と「若菜摘み」とがあり、平安の貴族たちは正月のはじめの子(ネ)の日に、北野や船岡山など郊外の野辺に出かけ、自然の生命力といわれる小松を根ごと掘りとってきて千代(チヨ)を祝い、摘み取った若菜を料理の食材に加え皆で長寿を祝い、和歌を詠むという宴を催しました。

老木さへ→画中の松のこと

この絵になにやら相応しい歌、よほど学識のある人でないとこの歌の意味は解読できないでしょうImage may be NSFW.

Clik here to view.

**********************************

橘千蔭:加藤 千蔭(かとう ちかげ)享保20年3月9日(1735年4月1日)~文化5年2日(1808年10月21日)。江戸時代中期から後期にかけての国学者・歌人・書家。父は加藤枝直。姓を橘氏とすることから、橘千蔭とも称する。通称は又左衛門。字は常世麿。号は芳宜園など。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

江戸後期の歌人。江戸生。枝直の子。号は芳宜園・耳梨山人・江翁等。賀茂真渕に学ぶ。また狂歌を好んで橘八衢と称する。文化5年(1808年)歿、75才。

歌人で江戸町奉行の与力であった父・枝直の後をついで吟味役となったが、寛政の改革にあたり、1788年(天明8年)町奉行与力を辞し、学芸に専念した。若くして諸芸を学んだが、特に国学を賀茂真淵に学び、退隠後、師真淵の業を受け継ぎ、同じく真淵の弟子であった本居宣長の協力を得て『万葉集略解』を著した。国学の門人に岡田真澄がいる。

和歌については、千蔭の歌風は『古今和歌集』前後の時期の和歌を理想とする高調典雅なもので、村田春海と並び称され、歌道の発展に大きく貢献し、万葉学の重鎮として慕われた。門人に大石千引や清原雄風、窪田清音がいる。また書にも秀で、松花堂昭乗にならい和様書家として一家をなし、仮名書の法帖を数多く出版した。しばしば、江戸琳派の絵師酒井抱一の作品に賛を寄せており、曲亭馬琴も千蔭から書を学んでいる。

絵は、はじめ建部綾足に漢画を学んだが、その後大和絵風の絵画に転じた。東京国立博物館には千蔭の木像(画像)と、肖像画(画像)が残る。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

**********************************

本ブログで以前に紹介した狩野素川の作品に下記の作品があります。来年には公的施設から展示要請のある作品です。

瀟相八景図 狩野素川筆

紙本水墨淡彩軸装 軸先鹿骨 合箱

全体サイズ:横940*縦1520 画サイズ:横750*横505

Image may be NSFW.

Clik here to view.

こちらの作品も「章信」と署名する前の、50歳までの作品であると推察されますが、こちらは落款、印章に若干の違いが紹介した作品と違いがあります。ただそれではどちらかが贋作ということではないようです。描いた時期のずれと当方では判断しており、「瀟相八景図」が、改名する直前の作ではないかと推察しています。

*左が「雪松図」、右が「瀟相八景図」の落款と印章です。印章はともに「大玄斉」の朱文白八角印ですが、多少違いがあります。これをどちらかが贋作と決めつけるのは早計だと当方は考えています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

箱書き(所蔵記)・巻き止めの記述は下記のとおりですが、詳細は解っていません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

箱書:表は「雪松 素川画 千蔭賛」、裏は「遊石亭 □□中□□居士 □□ 栄□□蔵」

実は本日紹介した「雪松図」の入手費用は2000円程度。箱は小口部分が痛んでいますが、これは落としたりしたのでしょう。修理するのも蒐集する側の役目です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この程度でいろんなことが調べられて知識となっていくのですから、たとえ贋作でも資料としては安いものです。蒐集者は徹底して作品を調べ上げていくことが肝要のようです。繰り返すようですが、入手したとたんにほったらかしておくのは蒐集する者として失格です。

適当な場所に飾り、鑑賞し、調べ上げていくのが蒐集する者の務めです。一人よがりで「俺が好きな作品だからいいのだ。」でもダメ、廊下や机の廻りに置きっぱなしは言語同断ですね。また常識として勤め先に蒐集作品を持ち込んではいけません。