隣国との対立については今回ばかりは日本政府のスタンスが正しい。冷静な判断のもと日本人は自信を持って毅然とすべきでしょう。マスコミや旧民主党などの政治家の愚かな言動には揺るがないことが必要です。明らかに隣国政府や国民意識レベルの愚かさからきている対立ですから、挑発には乗らないことです。時間がかかっても日本の毅然とした態度が対立を結果的になくすことになると思います。

さて子供らは夏休み・・・、近所の同じ幼稚園の子らが集まって庭先で花火をやりました。まだ義父が亡くなる前です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

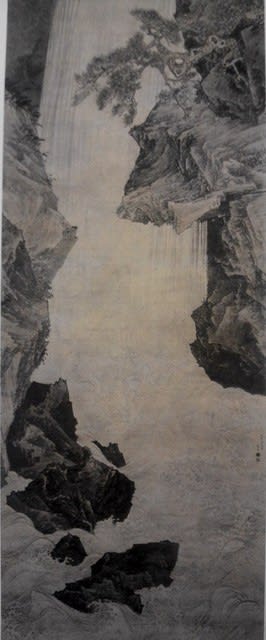

本日の作品ですが、掛け軸において水墨のコントラストがはっきりとした作品の狙いは、当時の照明事情があるようにも思います。

さて暑い夏には花火と共に、掛け軸にはつきものの「瀑布」を描いた作品・・・、有名なのは円山応挙の作品ですが、むろん涼気を味わう目的で多くの画家が描いています。

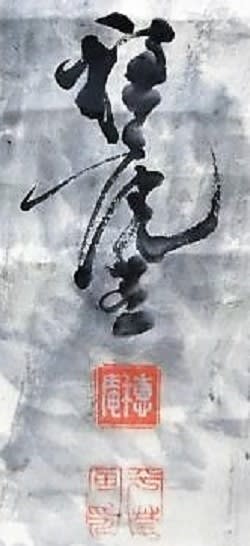

瀑布図 その2 平福穂庵筆 明治8年(1875年)頃

紙本水墨軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:横655*縦1940 画サイズ:横524*縦1300

*分類第2期:職業画家をめざして(明治1年~10年)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

思文閣墨蹟資料目録に掲載されている第427号 作品NO72「白梅文鳥図」(掲載省略)の印章と同一印章であり、白文朱二重方印「穂庵」、朱文白方印「平芸画印」が押印されています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

落款の「庵」の最後のハネが極端に上に上がっていることから「瀑布図 その1」と同時期の明治8年頃の作と推定されます。

平福穂庵が押印した印章は年代によってある程度数が限られており、初期以外の作品で平福穂庵において未確認の印章が押印されている作品はほぼ贋作と考えていいでしょう。子息の平福百穂に比べて父の平福穂庵の作品に押印されている印章は種類が少ないようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

このような水墨画のコントラストが明確な作品は当時の鑑賞時の照度に関係しているように思います。座敷の障子側は昼は明るくても床の間側は昼でも暗いものです。このように水墨のコントラストを明確にすることで、瀑布が浮き上がるように見える工夫のひとつだと推察しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

掛け軸を鑑賞するには当時は照度が低かった(暗かった)と思って鑑賞する必要がありますね。スポットライトで鑑賞するなどは当時はなかったのですから・・。

暗いところでこの作品を鑑賞してみるとよくわかりますね。

なお冒頭の円山応挙の「大瀑布図」ですが、美術館に収蔵されているその絵は、門外不出です。その大きさは幅1メートル44センチ、長さ3メートル62センチの巨大な絵であり、この「瀑布図」は床の間に掛けるのではなく円山応挙は、この作品によって実物大の滝を庭に出現させたと伝えられています。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

古い伝統に縛られない自由奔放で親しみやすい円山応挙の画風が、当時の三井家をはじめとする富裕な町人層に好まれたのでしょう。いつの時代も今のままでいいという発想では新たな時代を築けないものです。

さて本作品は表具に痛みがありますので、できれば改装するといいかもしれませんね。

*花火をした数日後に義父が亡くなりました。近隣の皆と約束していた花火なので、「やれるうちにやってしまおう。」という家内の考えでした。暗い中での鮮やかな花火、私どもにとってもいい思い出になるでしょう・・・。暗さの中に明るさを、暑さの中に涼しさを求めるのはいつの世も同じなのでしょう。

さて子供らは夏休み・・・、近所の同じ幼稚園の子らが集まって庭先で花火をやりました。まだ義父が亡くなる前です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本日の作品ですが、掛け軸において水墨のコントラストがはっきりとした作品の狙いは、当時の照明事情があるようにも思います。

さて暑い夏には花火と共に、掛け軸にはつきものの「瀑布」を描いた作品・・・、有名なのは円山応挙の作品ですが、むろん涼気を味わう目的で多くの画家が描いています。

瀑布図 その2 平福穂庵筆 明治8年(1875年)頃

紙本水墨軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:横655*縦1940 画サイズ:横524*縦1300

*分類第2期:職業画家をめざして(明治1年~10年)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

思文閣墨蹟資料目録に掲載されている第427号 作品NO72「白梅文鳥図」(掲載省略)の印章と同一印章であり、白文朱二重方印「穂庵」、朱文白方印「平芸画印」が押印されています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

落款の「庵」の最後のハネが極端に上に上がっていることから「瀑布図 その1」と同時期の明治8年頃の作と推定されます。

平福穂庵が押印した印章は年代によってある程度数が限られており、初期以外の作品で平福穂庵において未確認の印章が押印されている作品はほぼ贋作と考えていいでしょう。子息の平福百穂に比べて父の平福穂庵の作品に押印されている印章は種類が少ないようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

このような水墨画のコントラストが明確な作品は当時の鑑賞時の照度に関係しているように思います。座敷の障子側は昼は明るくても床の間側は昼でも暗いものです。このように水墨のコントラストを明確にすることで、瀑布が浮き上がるように見える工夫のひとつだと推察しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

掛け軸を鑑賞するには当時は照度が低かった(暗かった)と思って鑑賞する必要がありますね。スポットライトで鑑賞するなどは当時はなかったのですから・・。

暗いところでこの作品を鑑賞してみるとよくわかりますね。

なお冒頭の円山応挙の「大瀑布図」ですが、美術館に収蔵されているその絵は、門外不出です。その大きさは幅1メートル44センチ、長さ3メートル62センチの巨大な絵であり、この「瀑布図」は床の間に掛けるのではなく円山応挙は、この作品によって実物大の滝を庭に出現させたと伝えられています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

古い伝統に縛られない自由奔放で親しみやすい円山応挙の画風が、当時の三井家をはじめとする富裕な町人層に好まれたのでしょう。いつの時代も今のままでいいという発想では新たな時代を築けないものです。

さて本作品は表具に痛みがありますので、できれば改装するといいかもしれませんね。

*花火をした数日後に義父が亡くなりました。近隣の皆と約束していた花火なので、「やれるうちにやってしまおう。」という家内の考えでした。暗い中での鮮やかな花火、私どもにとってもいい思い出になるでしょう・・・。暗さの中に明るさを、暑さの中に涼しさを求めるのはいつの世も同じなのでしょう。