釧雲泉は若い頃の作品は浦上玉堂、池大雅にも通じるダイナミックな構成の図を描きますが。寛政末から享和、文化と重苦しい風景を描くようになります。若書きの作品の評価が高いのですが、小生はその後の作品も好きですが、好みによるでしょうね。自分の画風を確立したものとも言えますが、性格も影響しているのでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

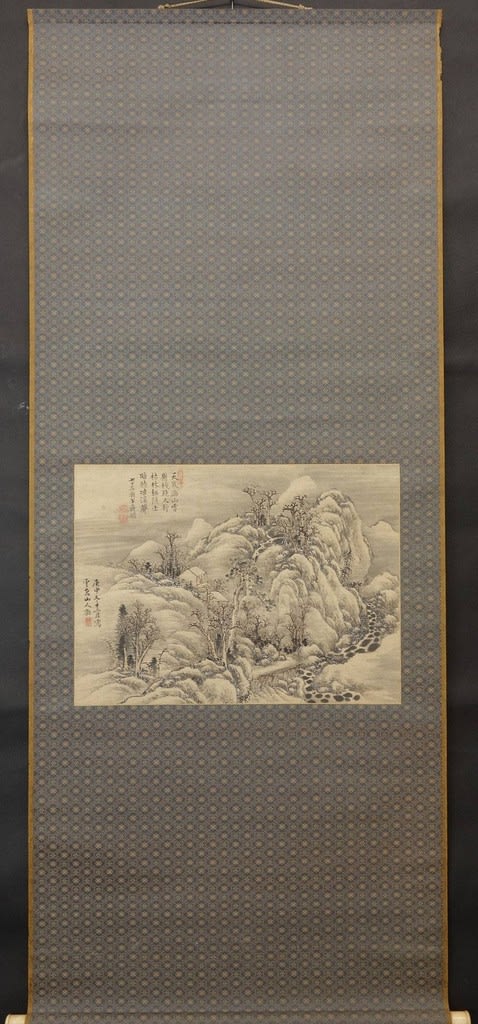

寛政庚申雪景山水図 釧雲泉画・細合半斎賛 寛政12年(1800年)冬一二月

紙本水墨淡彩軸装 軸先骨加工 誂箱

全体サイズ:縦1500*横610 画サイズ:縦350*横480

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

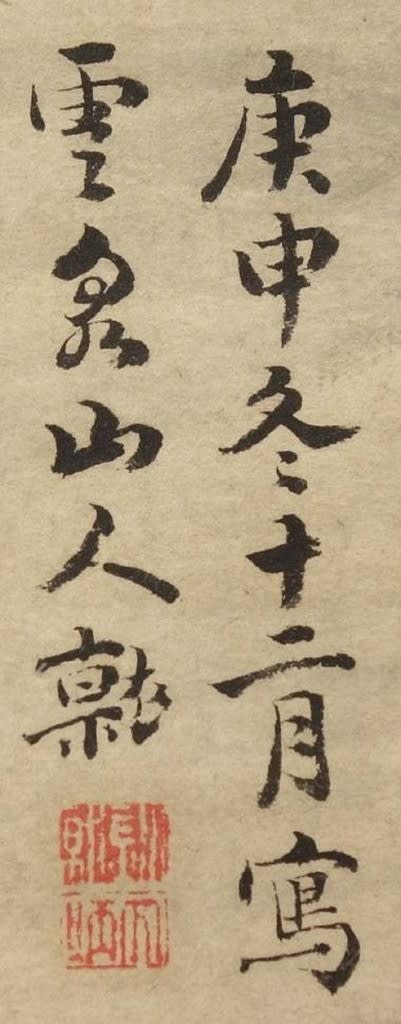

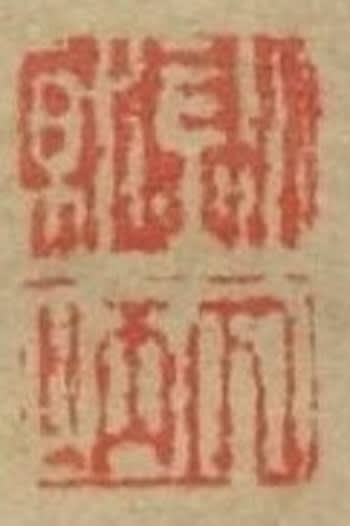

賛には「庚申(かのえさる、こうしん)冬一二月寫 雲泉山人就 押印(「釧就」の白文朱方印、「仲孚」の朱文白累印の累印)」とあり、釧雲泉の生存年代から1800年(寛政12年)陰暦12月、雲泉が42歳頃と推察されます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

釧雲泉は寛政8年以降は主に備前東部を拠点としましたが、寛政10年(1798年)に木村蒹葭堂を訪ねています。そして寛政12年(1800年)、41歳のとき備州を去り大坂に移り住んでいます。そして再び享和元年(1801年)、木村蒹葭堂を訪ねています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

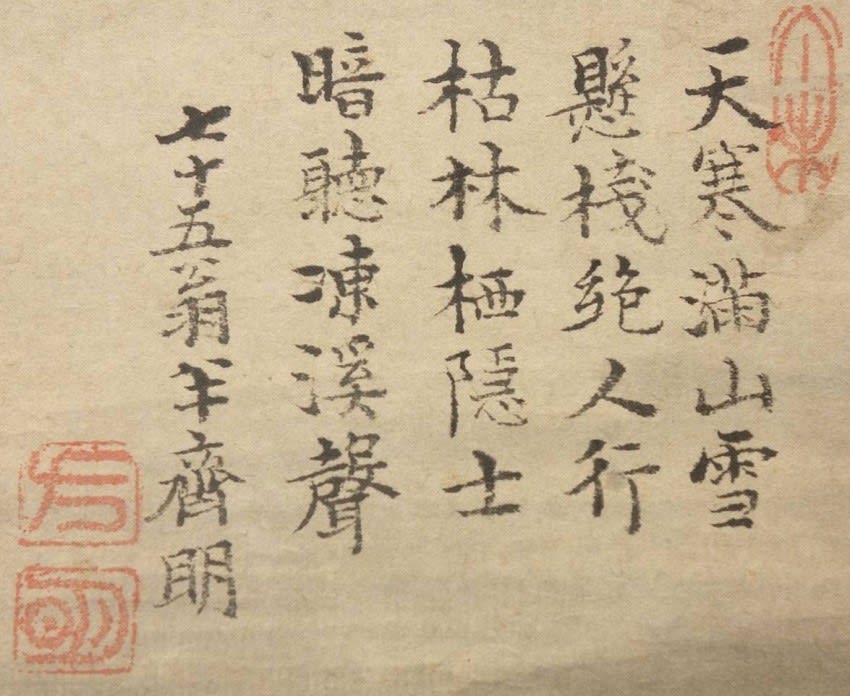

賛は「天寒満山雪 懸桟絶人行 枯林栖隠士文 暗聴凍渓聲 七十五翁半斎明 押印」とあります。この漢詩は雪国で過ごした小生にはすんなりと受け入れられる詩ですね。「暗聴凍渓聲」は雪深い山中で暮らしとことのある人でないと詠めないでしょう。絵の右側の渓谷を表現した部分になっていると思います。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

賛は細合半斎によるものと推定され、制作年代、所在地、年齢などすべてが資料と一致します。

********************************************

細合半斎:(ほそあい はんさい、享保12年(1727年)~享和3年11月6日(1803年12月19日))。江戸時代中期の儒学者・書家・漢詩人である。 名を離または方明、字を麗王、号は半斎の他に、学半斎・斗南・白雲山樵・太乙・武庫居士、通称は八郎右衛門または次郎三郎。伊勢の人。

書は松花堂昭乗の流れを汲む滝本流に私淑し、のちにこの流派の中興の祖とされた。

京都から大坂に転居し、菅甘谷の門下となる。

詩文結社混沌詩社に加わり、多くの文人墨客と交わった。木村蒹葭堂の婚姻のとき媒酌人を務めている。私塾である学半塾を主催し、門下に篆刻家の曽谷学川、画家の桑山玉洲などが育つ。また半斎は江嶋庄六あるいは細合八郎衛門の名で書肆として活躍。同じく書肆の藤屋弥兵衛と親交する。滝本流の啓蒙の為に『男山栞』・『滝本栞』などの法帖の出版に力を注いだ。 篆刻も嗜み、安永8年(1779年)には息子の長庵の編集により『半斎百信』が出版された。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

上記の肖像画は「細合半斎像 桑山玉洲筆」であり、本ブログでおなじみの桑山玉洲によるものです。

********************************************

上記の来歴からも大阪に居た時期の釧雲泉と関りがあったことは容易に推測されます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

釧雲泉の作品は、寛政時代の若書きの作品が奔放で出来が良く、人気が高いです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

寛政時代の末から享和年間の画風が確立し、文化年間に成熟期を迎えますが、文化年間の作品は重苦しさがあるとも評されています。

なおこの時期に釧雲泉は比較的多くの冬景色の作品を遺しています。

文化年間の四福対の一部になっている「寒江独釣」ですが、賛否両論はあるでしょうが寛政年間にすでに構図が出来上がっていたと思われ、その作品も例として挙げておきましょう。

寒江独釣 その1 釧雲泉筆 寛政年間頃

水墨淡彩紙本緞子軸装 軸先鹿角 合箱二重箱

全体サイズ:縦2045*横736 画サイズ:縦1497*横606

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

下記の作品は印章のみの作品ですが、作行は参考となります。

雪景山水図 釧雲泉筆 その20(真作整理番号) 享和2年(1802年)頃

紙本水墨軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦970*横465 画サイズ:縦224*横290

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

真贋はさておいて年記の分かる作品には下記の作品があります。

甲子重陽山水図 釧雲泉筆 その10(贋作処分後の整理NO) 文化元年(1804年)

紙本水墨淡彩軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦1948*横398 画サイズ:縦1152*横317

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

真贋にこだわるよりもこういう考察に重きを置いて勉強するのが骨董蒐集の本論だと思います。贋作でも学ぶことが大切で、真贋にこだわると意外に真作が寄り付かなくなるという皮肉な結果になっている御仁をたくさん知っています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

「まずはいいと思った作品を自分の資金を投入し手元に置く、そして鑑賞して徹底的に調べる。贋作、気に入らぬものは処分する。そしてたとえ気に入った作品でも時には資金調達のために作品を売る。」蒐集はこの繰り返しで、蒐集作品のレベルを上げていくしかないでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

掛け軸も陶磁器も同じですね。手前の信楽もそういう経緯を乗り越えて辿り着いた作品。

なお一番見苦しいのは知ったかぶり・・・Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

Image may be NSFW.

Clik here to view.

寛政庚申雪景山水図 釧雲泉画・細合半斎賛 寛政12年(1800年)冬一二月

紙本水墨淡彩軸装 軸先骨加工 誂箱

全体サイズ:縦1500*横610 画サイズ:縦350*横480

Image may be NSFW.

Clik here to view.

賛には「庚申(かのえさる、こうしん)冬一二月寫 雲泉山人就 押印(「釧就」の白文朱方印、「仲孚」の朱文白累印の累印)」とあり、釧雲泉の生存年代から1800年(寛政12年)陰暦12月、雲泉が42歳頃と推察されます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

釧雲泉は寛政8年以降は主に備前東部を拠点としましたが、寛政10年(1798年)に木村蒹葭堂を訪ねています。そして寛政12年(1800年)、41歳のとき備州を去り大坂に移り住んでいます。そして再び享和元年(1801年)、木村蒹葭堂を訪ねています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

賛は「天寒満山雪 懸桟絶人行 枯林栖隠士文 暗聴凍渓聲 七十五翁半斎明 押印」とあります。この漢詩は雪国で過ごした小生にはすんなりと受け入れられる詩ですね。「暗聴凍渓聲」は雪深い山中で暮らしとことのある人でないと詠めないでしょう。絵の右側の渓谷を表現した部分になっていると思います。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

賛は細合半斎によるものと推定され、制作年代、所在地、年齢などすべてが資料と一致します。

********************************************

細合半斎:(ほそあい はんさい、享保12年(1727年)~享和3年11月6日(1803年12月19日))。江戸時代中期の儒学者・書家・漢詩人である。 名を離または方明、字を麗王、号は半斎の他に、学半斎・斗南・白雲山樵・太乙・武庫居士、通称は八郎右衛門または次郎三郎。伊勢の人。

書は松花堂昭乗の流れを汲む滝本流に私淑し、のちにこの流派の中興の祖とされた。

京都から大坂に転居し、菅甘谷の門下となる。

詩文結社混沌詩社に加わり、多くの文人墨客と交わった。木村蒹葭堂の婚姻のとき媒酌人を務めている。私塾である学半塾を主催し、門下に篆刻家の曽谷学川、画家の桑山玉洲などが育つ。また半斎は江嶋庄六あるいは細合八郎衛門の名で書肆として活躍。同じく書肆の藤屋弥兵衛と親交する。滝本流の啓蒙の為に『男山栞』・『滝本栞』などの法帖の出版に力を注いだ。 篆刻も嗜み、安永8年(1779年)には息子の長庵の編集により『半斎百信』が出版された。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

上記の肖像画は「細合半斎像 桑山玉洲筆」であり、本ブログでおなじみの桑山玉洲によるものです。

********************************************

上記の来歴からも大阪に居た時期の釧雲泉と関りがあったことは容易に推測されます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

釧雲泉の作品は、寛政時代の若書きの作品が奔放で出来が良く、人気が高いです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

寛政時代の末から享和年間の画風が確立し、文化年間に成熟期を迎えますが、文化年間の作品は重苦しさがあるとも評されています。

なおこの時期に釧雲泉は比較的多くの冬景色の作品を遺しています。

文化年間の四福対の一部になっている「寒江独釣」ですが、賛否両論はあるでしょうが寛政年間にすでに構図が出来上がっていたと思われ、その作品も例として挙げておきましょう。

寒江独釣 その1 釧雲泉筆 寛政年間頃

水墨淡彩紙本緞子軸装 軸先鹿角 合箱二重箱

全体サイズ:縦2045*横736 画サイズ:縦1497*横606

Image may be NSFW.

Clik here to view.

下記の作品は印章のみの作品ですが、作行は参考となります。

雪景山水図 釧雲泉筆 その20(真作整理番号) 享和2年(1802年)頃

紙本水墨軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦970*横465 画サイズ:縦224*横290

Image may be NSFW.

Clik here to view.

真贋はさておいて年記の分かる作品には下記の作品があります。

甲子重陽山水図 釧雲泉筆 その10(贋作処分後の整理NO) 文化元年(1804年)

紙本水墨淡彩軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦1948*横398 画サイズ:縦1152*横317

Image may be NSFW.

Clik here to view.

真贋にこだわるよりもこういう考察に重きを置いて勉強するのが骨董蒐集の本論だと思います。贋作でも学ぶことが大切で、真贋にこだわると意外に真作が寄り付かなくなるという皮肉な結果になっている御仁をたくさん知っています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「まずはいいと思った作品を自分の資金を投入し手元に置く、そして鑑賞して徹底的に調べる。贋作、気に入らぬものは処分する。そしてたとえ気に入った作品でも時には資金調達のために作品を売る。」蒐集はこの繰り返しで、蒐集作品のレベルを上げていくしかないでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

掛け軸も陶磁器も同じですね。手前の信楽もそういう経緯を乗り越えて辿り着いた作品。

なお一番見苦しいのは知ったかぶり・・・Image may be NSFW.

Clik here to view.