本ブログも長く続いたもので、もうすぐ閲覧者の延べ数が1000万人になりそうです。10年以上続いて(延べでもうすぐ5000日)、作品数が約3000点になります。作品整理の一助にと、しかも当人にとってはノルマ的な役目もありましたが、良く続きました。ガラクタばかりの作品ですので、決して多くの人の見てもらおうという目的でもなく、ともかく蒐集作品のデータをデジタル化する目的が主眼でした。今の優先度は変更ありませんが、おかげさまで作品は日々整理され、データも判明事項は整理され、いつでもどこでもデータがみれるので、入手時には最強の武器になっています。新たな分野や画家に出会うときにも参考になります。

PS.あと少し本ブログの続きそうです。

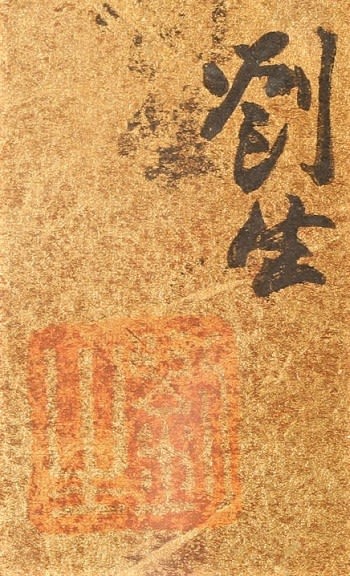

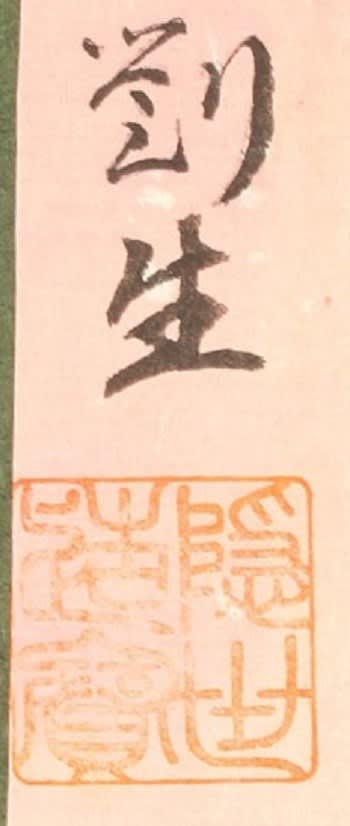

さて本ブログで何度か紹介したことのある郷里の画家「伊藤弥太」ですが、彼が一時期師事していたのが、麗子像で有名な岸田劉生でした。そのことからいつかは調べてみたいと思っていた画家の一人が、岸田劉生です。本日の作品は岸田劉生の真作かどうかはあてにはなりませんが、この際にちょっと調べてみました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

果物図 岸田劉生筆紙本着色額装 共シール全体サイズ:縦*横 画サイズ:縦703*横594

Image may be NSFW.

Clik here to view.

一部に絵の具が剥落しており、見た目にはそれ以上の多くの箇所で絵の具が剥落しているように見えます。実際は特殊な金泥の上に描かれており、金泥の上に油彩?か岩絵の具?で塗られていて接着性が悪いのでしょうが、挑戦的な画法で意図して下地の金泥を見せている感もあります。面白い雰囲気が出ています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて本作品の真偽はさておいて、岸田劉生の画歴は下記のとおりのようです。

*****************************

岸田劉生:1891年〈明治24年〉6月23日~ 1929年〈昭和4年〉12月20日)。大正から昭和初期の洋画家。父親は新聞記者、実業家の岸田吟香。

1891年(明治24年)、薬屋「楽善堂」を経営する実業家、岸田吟香の四男として東京銀座に生まれる。弟はのちに浅草オペラで活躍し宝塚歌劇団の劇作家になる岸田辰彌。東京高師附属中学中退後の1908年(明治41年)、東京の赤坂溜池にあった白馬会葵橋洋画研究所に入り黒田清輝に師事した。1910年(明治43年)文展に2点の作品が入選している。

1911年(明治44年)『白樺』主催の美術展がきっかけでバーナード・リーチと知り合い、柳宗悦・武者小路実篤ら『白樺』周辺の文化人とも知り合うようになった。劉生自身生前は『初期肉筆浮世絵』、『図画教育論』や、没後に出された随筆『美の本体』(河出書房)、『演劇美論』(刀江書院)など、多くの文章を残し、これらは『岸田劉生全集』(全10巻、岩波書店)にまとめられた。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

1912年(明治45年)、高村光太郎・萬鉄五郎・斎藤与里・清宮彬・木村荘八らとともにヒュウザン会を結成、第1回ヒュウザン会展には14点を出品した。これが画壇への本格的なデビューといえる。鏑木清方に日本画を学んで同展覧会を観覧に来ていた小林蓁(しげる)と翌年7月に結婚をする。劉生の初期の作品はポスト印象派、特にセザンヌの影響が強いが、この頃からヨーロッパのルネサンスやバロックの巨匠、特にデューラーの影響が顕著な写実的作風に移っていく。1914年(大正3年)に娘の麗子が誕生、1918年以降に彼女をモデルとした多くの「麗子像」を描く。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

1915年(大正4年)、現代の美術社主催第1回美術展(第2回展以降の名称は「草土社展」)に出品する。草土社のメンバーは木村荘八・清宮彬・中川一政・椿貞雄・高須光治・河野通勢らであった。草土社は1922年(大正11年)までに9回の展覧会を開き、劉生はそのすべてに出品している。1915年に描かれ、翌年の第2回草土社展に出品された『切通しの写生(道路と土手と塀)』は劉生の風景画の代表作の一つである。

*当方で額装などを依頼する神田の額装店「草土舎」h上記の「草土社」にちなんでのネーミングだそうです。

1917年(大正6年)、結核を疑われ、友人武者小路実篤の住んでいた神奈川県藤沢町鵠沼の貸別荘に転地療養の目的で居住。

1918年(大正7年)、高村光太郎に促された高田博厚が自画像を見てもらいに鵠沼を訪れる。岸田は自画像を褒めたが、傍らにあった麗子像を見て実力差を感じた高田は「あいつには一生かかってもかなわない」と絵画をあきらめ彫刻の道に進むこととなった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

1920年(大正9年)、30歳になったことを期に日記を没するまでつけはじめ、幅広い交友関係が窺われる。後年『劉生全集』や、『劉生日記』(各・岩波書店)にまとめられている。劉生を慕い、草土社の椿貞雄や横堀角次郎も鵠沼に住むようになり、中川一政らのように岸田家の食客となる若者もいた。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

1923年(大正12年)、関東大震災で自宅が倒壊し、京都に転居し後に鎌倉に居住。この鵠沼時代がいわば岸田劉生の最盛期であった。劉生の京都移住に伴い、草土社は自然解散の形になったが、劉生を含めメンバーの多くは春陽会に活動の場を移した。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

1929年(昭和4年)9月末から、南満州鉄道(満鉄)の松方三郎の招きで生涯ただ一度の海外旅行に出かけ、大連・奉天・ハルビンなどに滞在する。劉生は満州で絵を売って資金を作り、ヨーロッパに行く算段を立てていたとされる。このため、劉生は満州で複数の絵を描いた。しかし、現地の暮らしになじめなかったこともあり、11月27日には満州を発って帰国の途に就いた。帰国直後、同行の画商田島一郎に伴われ、田島の郷里山口県徳山(現・周南市)、三週間滞在した。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

しかし、12月14日に体調不良を訴え、2日の16日に医者から慢性腎臓炎による視力障害と診断されるも、彼は腎臓だけでなく胃・肝臓・心臓までも病に侵されていた。18日朝、彼は「暗い、目が見えない!」と訴え、日本画壇を支配していたフランス印象画の一画家をあげて「マティスの馬鹿野郎!」と叫び続けた。それから2日後の20日に、胃潰瘍と尿毒症のため、多量の吐血とともに38歳で永眠した。墓所は多磨霊園にある。徳山市民館前庭に岸田劉生記念碑が、1971年(昭和46年)12月4日に建てられた。現在は、文化会館前庭になっている。武者小路実篤「岸田劉生終焉之街」、川端康成「美」、梅原龍三郎「一世の偉友劉生兄」と刻まれている。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

当時から潔癖症で知られており、汚物が腕に付着したことがあった時には「腕を切り落とせ」と言い張り、周囲を困惑させたことがある。病的な神経質でもあり、くしゃみをすればアスピリンを服用し、寒い時には布団を五・六枚掛けたり、トイレでは紙を一丈使っていたという。また、癇癪持ちで気に入らないことがあると当り散らすなど、社交的とはいい難い人物であった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

劉生が日本画家の甲斐庄楠音の作品を「デロリとした絵」と言ったことで、日本的な湿度のある退廃的な作品を「デロリ」と呼ぶようになったという。晩年までパリに行くことが願望であったが、「パリに行った暁には、フランスの画家に絵を教えてやる」などと豪語していた。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

岸田劉生の作品の多くはパトロンであった松方三郎と兄の森村義行により収集されたが、両者の死後、1970年代から1980年代にかけて相次ぎ手放された。これらの作品群を収集した個人コレクターが、2021年に京都国立近代美術館に29点を売却、13点を寄贈。同博物館は一大コレクションを有することとなった。

****************************

「癇癪持ちで気に入らないことがあると当り散らすなど、社交的とはいい難い人物であった。 」という点が、どうも冒頭で記述した伊藤弥太とそりが合わなかった理由のようです。

*額装店「草土舎」の方にも岸田劉生の性格の話をしたら初めて聞いたようでした。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

正直なところこの作品の真贋は当方ではよくわかりません。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

額やタトウは立派であり、このような金泥に贋作を?という推察もあり得ますが・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

面白い雰囲気のある作品には相違ない・・・。同じような題材の作品には油絵ですが、下記の作品があります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

おかげさまである程度の岸田劉生の知識は得られましたが、人物的にはどうも当方もそりが合いそうにない。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

神田の額屋さんの話では、布タトウの蓋が二重になっているのはかなり丁寧な作りだとういうことです。

PS.あと少し本ブログの続きそうです。

さて本ブログで何度か紹介したことのある郷里の画家「伊藤弥太」ですが、彼が一時期師事していたのが、麗子像で有名な岸田劉生でした。そのことからいつかは調べてみたいと思っていた画家の一人が、岸田劉生です。本日の作品は岸田劉生の真作かどうかはあてにはなりませんが、この際にちょっと調べてみました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

果物図 岸田劉生筆紙本着色額装 共シール全体サイズ:縦*横 画サイズ:縦703*横594

Image may be NSFW.

Clik here to view.

一部に絵の具が剥落しており、見た目にはそれ以上の多くの箇所で絵の具が剥落しているように見えます。実際は特殊な金泥の上に描かれており、金泥の上に油彩?か岩絵の具?で塗られていて接着性が悪いのでしょうが、挑戦的な画法で意図して下地の金泥を見せている感もあります。面白い雰囲気が出ています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて本作品の真偽はさておいて、岸田劉生の画歴は下記のとおりのようです。

*****************************

岸田劉生:1891年〈明治24年〉6月23日~ 1929年〈昭和4年〉12月20日)。大正から昭和初期の洋画家。父親は新聞記者、実業家の岸田吟香。

1891年(明治24年)、薬屋「楽善堂」を経営する実業家、岸田吟香の四男として東京銀座に生まれる。弟はのちに浅草オペラで活躍し宝塚歌劇団の劇作家になる岸田辰彌。東京高師附属中学中退後の1908年(明治41年)、東京の赤坂溜池にあった白馬会葵橋洋画研究所に入り黒田清輝に師事した。1910年(明治43年)文展に2点の作品が入選している。

1911年(明治44年)『白樺』主催の美術展がきっかけでバーナード・リーチと知り合い、柳宗悦・武者小路実篤ら『白樺』周辺の文化人とも知り合うようになった。劉生自身生前は『初期肉筆浮世絵』、『図画教育論』や、没後に出された随筆『美の本体』(河出書房)、『演劇美論』(刀江書院)など、多くの文章を残し、これらは『岸田劉生全集』(全10巻、岩波書店)にまとめられた。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

1912年(明治45年)、高村光太郎・萬鉄五郎・斎藤与里・清宮彬・木村荘八らとともにヒュウザン会を結成、第1回ヒュウザン会展には14点を出品した。これが画壇への本格的なデビューといえる。鏑木清方に日本画を学んで同展覧会を観覧に来ていた小林蓁(しげる)と翌年7月に結婚をする。劉生の初期の作品はポスト印象派、特にセザンヌの影響が強いが、この頃からヨーロッパのルネサンスやバロックの巨匠、特にデューラーの影響が顕著な写実的作風に移っていく。1914年(大正3年)に娘の麗子が誕生、1918年以降に彼女をモデルとした多くの「麗子像」を描く。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

1915年(大正4年)、現代の美術社主催第1回美術展(第2回展以降の名称は「草土社展」)に出品する。草土社のメンバーは木村荘八・清宮彬・中川一政・椿貞雄・高須光治・河野通勢らであった。草土社は1922年(大正11年)までに9回の展覧会を開き、劉生はそのすべてに出品している。1915年に描かれ、翌年の第2回草土社展に出品された『切通しの写生(道路と土手と塀)』は劉生の風景画の代表作の一つである。

*当方で額装などを依頼する神田の額装店「草土舎」h上記の「草土社」にちなんでのネーミングだそうです。

1917年(大正6年)、結核を疑われ、友人武者小路実篤の住んでいた神奈川県藤沢町鵠沼の貸別荘に転地療養の目的で居住。

1918年(大正7年)、高村光太郎に促された高田博厚が自画像を見てもらいに鵠沼を訪れる。岸田は自画像を褒めたが、傍らにあった麗子像を見て実力差を感じた高田は「あいつには一生かかってもかなわない」と絵画をあきらめ彫刻の道に進むこととなった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

1920年(大正9年)、30歳になったことを期に日記を没するまでつけはじめ、幅広い交友関係が窺われる。後年『劉生全集』や、『劉生日記』(各・岩波書店)にまとめられている。劉生を慕い、草土社の椿貞雄や横堀角次郎も鵠沼に住むようになり、中川一政らのように岸田家の食客となる若者もいた。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

1923年(大正12年)、関東大震災で自宅が倒壊し、京都に転居し後に鎌倉に居住。この鵠沼時代がいわば岸田劉生の最盛期であった。劉生の京都移住に伴い、草土社は自然解散の形になったが、劉生を含めメンバーの多くは春陽会に活動の場を移した。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

1929年(昭和4年)9月末から、南満州鉄道(満鉄)の松方三郎の招きで生涯ただ一度の海外旅行に出かけ、大連・奉天・ハルビンなどに滞在する。劉生は満州で絵を売って資金を作り、ヨーロッパに行く算段を立てていたとされる。このため、劉生は満州で複数の絵を描いた。しかし、現地の暮らしになじめなかったこともあり、11月27日には満州を発って帰国の途に就いた。帰国直後、同行の画商田島一郎に伴われ、田島の郷里山口県徳山(現・周南市)、三週間滞在した。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

しかし、12月14日に体調不良を訴え、2日の16日に医者から慢性腎臓炎による視力障害と診断されるも、彼は腎臓だけでなく胃・肝臓・心臓までも病に侵されていた。18日朝、彼は「暗い、目が見えない!」と訴え、日本画壇を支配していたフランス印象画の一画家をあげて「マティスの馬鹿野郎!」と叫び続けた。それから2日後の20日に、胃潰瘍と尿毒症のため、多量の吐血とともに38歳で永眠した。墓所は多磨霊園にある。徳山市民館前庭に岸田劉生記念碑が、1971年(昭和46年)12月4日に建てられた。現在は、文化会館前庭になっている。武者小路実篤「岸田劉生終焉之街」、川端康成「美」、梅原龍三郎「一世の偉友劉生兄」と刻まれている。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

当時から潔癖症で知られており、汚物が腕に付着したことがあった時には「腕を切り落とせ」と言い張り、周囲を困惑させたことがある。病的な神経質でもあり、くしゃみをすればアスピリンを服用し、寒い時には布団を五・六枚掛けたり、トイレでは紙を一丈使っていたという。また、癇癪持ちで気に入らないことがあると当り散らすなど、社交的とはいい難い人物であった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

劉生が日本画家の甲斐庄楠音の作品を「デロリとした絵」と言ったことで、日本的な湿度のある退廃的な作品を「デロリ」と呼ぶようになったという。晩年までパリに行くことが願望であったが、「パリに行った暁には、フランスの画家に絵を教えてやる」などと豪語していた。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

岸田劉生の作品の多くはパトロンであった松方三郎と兄の森村義行により収集されたが、両者の死後、1970年代から1980年代にかけて相次ぎ手放された。これらの作品群を収集した個人コレクターが、2021年に京都国立近代美術館に29点を売却、13点を寄贈。同博物館は一大コレクションを有することとなった。

****************************

「癇癪持ちで気に入らないことがあると当り散らすなど、社交的とはいい難い人物であった。 」という点が、どうも冒頭で記述した伊藤弥太とそりが合わなかった理由のようです。

*額装店「草土舎」の方にも岸田劉生の性格の話をしたら初めて聞いたようでした。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

正直なところこの作品の真贋は当方ではよくわかりません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

額やタトウは立派であり、このような金泥に贋作を?という推察もあり得ますが・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

面白い雰囲気のある作品には相違ない・・・。同じような題材の作品には油絵ですが、下記の作品があります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

おかげさまである程度の岸田劉生の知識は得られましたが、人物的にはどうも当方もそりが合いそうにない。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

神田の額屋さんの話では、布タトウの蓋が二重になっているのはかなり丁寧な作りだとういうことです。