久方ぶりに帰省した際のおとこの隠れ家・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

昭和レトロの家具類は気持ちが和やらぎます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

大事にしてきた家具類は暖かく懐かしい。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

息子の使うことに慣れてきた・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

さて本日は茶席の稽古でよく見かける立鶴御本手茶碗・・・。その数は茶碗の種類の中でも群を抜いていますね。ほとんどは本手に対しての写し・・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

立鶴御本手茶碗の茶碗を理解するには「立鶴図」と「御本手」のふたつを正確に理解しておく必要があります。

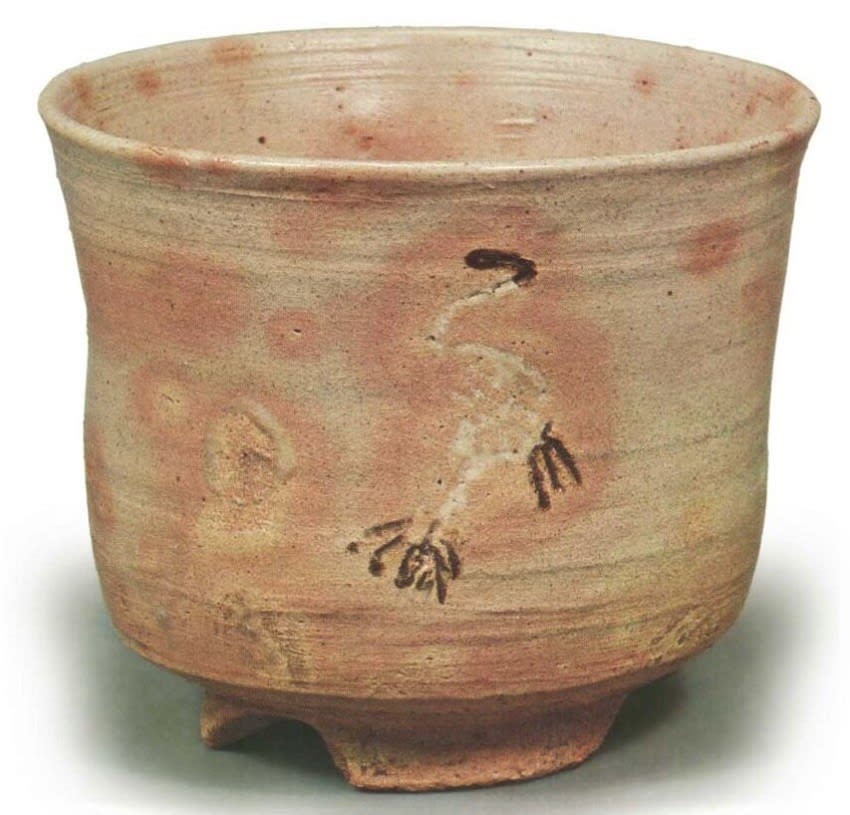

立鶴御本手茶碗 李朝中期?3か所鎹あり 「桃山御本茶碗」と箱名 合箱口径110~103*高さ81*高台外径60

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

まずは「立鶴図」についてですが、この図は一般的に「立鶴文」と称されています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

立鶴文:一羽の鶴が立っている様子を文様化したものです。鶴は千年生きるといわれており、中国では古来より福や長寿の象徴とされていました。また純白な羽毛と気高い立ち姿は美しく、吉祥絵柄とされ、着物や帯をはじめさまざまな装飾品や調度品に用いられ愛用されてきました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

この「立鶴文」が茶碗に描かれた「立鶴茶碗」には伝承があるようです。

立鶴茶碗:釜山窯の御本茶碗の中では最も有名で、御本茶碗といえばすぐ立鶴を連想するほどです。御本立鶴茶碗は伝承によれば、寛永十六年将軍家の大福茶用に好まれたのがこの立鶴茶碗で、本手立鶴は将軍家光が細川三斎の賀の祝いに画いた立鶴を下絵としたという伝えも、立鶴茶碗の名を高からしめています。釜山の豆毛浦倭館の開窯が寛永16年(1639年)といわれ、おそらく立鶴茶碗は開窯早々の作と考えらえています。最初の作をとくに本手とよんで区別していますが、その形姿は遠州公の意匠でこれを対州宗家が中継して朝鮮に注文され、これが御本の始まりです。

*本作品は遠州流好みのようにちょっと沓形に変形しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

今日、当初のものと思われるものが10碗ほど伝えられていますが、いずれも形は大振りの筒形で口が少し端反りになっています。更に特徴となっているのは大きく三つに切り込まれた割高台で、時代の下る立鶴との違いはこの高台の作調で見分ける事が出来ます。鶴の絵は前後に一羽ずつ描かれていますが、型押の上へ鶴の胴部には白土を象嵌し、頭、足、尾は鉄釉が添筆されています。全体に枇杷色を呈しており、これに美しい鹿の子が現れていることを見所としています。いかにも将軍家のお正月を象徴する気品高い茶碗です。その鶴の絵は人気がありましたので、その後もたびたび焼かれ現代まで続いています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

本手の作は薄手の筒形で、胴がやや締まり、口はやや端反り、胴の前後に立鶴の押し型があり、白黒の象眼になっています。高台は三つ割り、脇を切り回しています。素地は細臓な赤土で、半透明の水釉がかかり、土見高台です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

総体淡柿に上がり、御本特有の紅斑の鹿の子や火替わりが美しい景をなし、指あとや釉のかけはずしも趣を加えています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

後世の立鶴に比べて作柄や釉がかりなど、すべて格段にまさりますが、たとえば高台三つ割りの切り方にしても無造作で、新鮮味があり、後世の作の形式に堕したものとは雲泥の差です。加えて、総体に古格に伴う品のよさがあふれています。

本作品は入手時には茶渋が多くついていました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

使い込んでの茶渋のようですが、わざと古く見せるためのもののあり、当方では基本的に茶渋は洗い流します。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

茶渋はある程度きれいに落ちます。そのままという方もいますが、衛生の観点から嫌うかたが多いようです。わたしも同感で茶渋をそのままというのは骨董の悪習です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

なお保存箱に記された「桃山御本茶碗」については不詳です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

そもそも御本というのは江戸期初期からのようですので、「桃山」というのは桃山時代ということではないでしょう。李朝中期、江戸中期頃の作のように思われますが・・。

下記の記事は当方で紹介した御本手の茶碗の紹介記事からです。

****************************

御本茶碗(ごほんちゃわん):高麗茶碗の一種で、17~18世紀にかけて、日本からの注文で焼かれたものをいいます。御本の名前は、御手本の意であり、日本で作られた手本(茶碗の下絵や切り形)をもとに朝鮮で焼かれたことが由来です。また、これらの茶碗には、胎土の成分から淡い紅色の斑点があらわれることが多く、この斑点を御本または御本手(ごほんで)と呼ぶこともあります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

寛永16年(1639)の大福茶に細川三斎の喜寿を祝おうと、小堀遠州が茶碗の形をデザインし、三代将軍家光が下絵を描いた立鶴を型にして、茶碗の前後に押して、白と黒の象嵌を施した茶碗を、対馬藩宗家を取りつぎに、釜山窯で焼かせた茶碗を「御本立鶴茶碗」といい、御手本から始まったことから御本とよばれました。

*茶碗の形は遠州好みとなっています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

釜山窯:寛永16年(1639)朝鮮釜山の和館内に築かれた対馬藩宗家の御用窯で、本来の名称は「和館茶碗窯」といい、大浦林斎、中山意三、船橋玄悦、中庭茂三、波多野重右衛門、宮川道二、松村弥平太、平山意春らが燔師(はんし)としておもむき、朝鮮の陶工を指導して注文品を焼かせました。

古い高麗茶碗を基として、御本立鶴(たちづる)、御本雲鶴、御本三島、御本堅手、絵御本、御本半使、御本御所丸、御本金海、御本呉器、砂御本など非常に多様なものが焼造され、対馬宗家を通じて徳川家ほかの大名に送られました。しかし、元禄をすぎると、しだいに陶土の集荷が困難になり、享保3年(1718)に閉窯されました。

日本の茶人による注文品 「御本茶碗」文禄・慶長の役(1592~1598)後に途絶えていた朝鮮との国交は1609(慶長14)年に回復し、釜山に倭館(朝鮮が日本使節の接待・貿易管理の為に建てた客館)が再設されました。 国交が回復して間もなく、日本から朝鮮には高麗茶碗の注文が行われていたようです。御所丸、金海、彫三島等の茶碗が注文されたのもこの時期と推測されています。1639(寛永16)年には倭館に釜山窯(倭館窯)が開窯されました。釜山窯は日本と朝鮮の外交を担っていた対馬藩が運営を務めましたが、その焼成は年間を通じて継続的に行われたものではなく、1718(享保3)年の閉窯に至るまで断続的に窯を開いて生産されました。 陶土や燃料等は朝鮮に申し出て購入し、地元の陶工を公的に申し入れて雇いました。対馬藩は開窯ごとに船橋玄悦、中庭茂三、松村弥平太等の陶工頭を釜山に派遣し、朝鮮陶工に指示して注文通りの茶道具を焼成させました。製品は幕府、大名、茶人等の要求に応じて焼成され、それらは対馬藩からの贈答品とされた事が伝えられています。日本に伝存する作品は茶碗が多く、高麗茶碗の一種として「御本茶碗」と呼ばれています。それらは日本から朝鮮に御手本(切型)を示して発注した注文茶碗として知られており、中でも声価が高い玄悦、茂三、弥平太等は何れも釜山窯に携わった対馬藩士の名前ですが、長く実態が不明であった事から茶碗の種類名称として捉えられるようになりました。焼成されたものは必ずしも茶碗に限らず、細かな調度品までに至ったとされています。又、御本(鹿子)とは淡紅色の斑文が肌の随所に現れた状態も指し、茶の緑色を引き立てる事から大変喜ばれています。朝鮮政府にとって陶土や燃料等の供給は多大の負担で次第に交渉を厄介視していきます。釜山窯では陶土や燃料等の集荷が困難になり始め、供給が絶たれる事で1718(享保3)年に閉窯となりました。

釜山窯の閉鎖後、その特徴は対州(対馬)焼の各窯に引き継がれました。

****************************

上記の内容は茶事での基本的知識とされてます。

ところで本手の作品でもっとも有名なのは下記の作品ですね。

本手立鶴茶碗 その1伝来:尾州十一屋小出庄兵衛―横浜茂木家―横浜原三渓(大正十年)所載:名物目利聞書 紀国屋彦二郎著閑窓雑記 大正名器鑑寸法:高さ:9.6~10.1cm 口径:11.5cm 高台径:6.5cm 同高さ:0.9cm 重さ:374g

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

「本手立鶴茶碗 その1」の寸評:本手立鶴は少ないものですが、中でもこれは名古屋の十一屋伝来で、本手の随一といわれています。薄手筒形で、ロ縁かすかに端反り、胴忙は轆轤11も見え、やや締まって変化があります。総体やや青みがかった淡柿地に鹿の子や火替り美しく、胴の前後に立鶴の押し型があって、白黒の象嵌になっています。見込みにも鹿の子一面に出て美しく、火間があります。Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

高台は三つ割りで、兜巾立ち、脇取りは穏やかです。

*益田鈍翁と森川如春が三渓に、値段にかかわらず買うよう忠告の電報を打った話は有名で、その電報も資料として付属物になっています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

有名は故に、多くの模倣作品としての「立鶴御本手茶碗」が現在まで星の数細作られました。

なんでも鑑定団への出品作(2016年12月20日 放送)もあります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

評価金額は8000円。評は「御本立鶴茶碗の写し。明治以降の京都あたりの陶工が作ったものだろう。確かに将軍家光が描いた鶴の絵を型にとって茶碗を作らせたというものが実際にある。手本になるものを「御本」と呼ぶのだが、江戸時代からそれこそ現代にいたるまで皆でこれを写した。」とのことです。

京焼や萩焼に多く存在しますが、現代のように特徴を正確にデータ化でき、焼成の温度調整・材料が自由にできると模倣作品が模倣でなくなるほど、本手と区別がつかなくなります。青磁、井戸茶碗などの高麗系統らは陶工の力量次第でいかようにも・・・。古九谷、源内焼、鍋島焼は絵の力量や他の力量も必要となり、さすがに本歌には及ばない作品ばかりで以外に見極めやすいようですが、古伊万里、柿右衛門手は当方もギブアップですね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

さて本作品は・・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

昭和レトロの家具類は気持ちが和やらぎます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

大事にしてきた家具類は暖かく懐かしい。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

息子の使うことに慣れてきた・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて本日は茶席の稽古でよく見かける立鶴御本手茶碗・・・。その数は茶碗の種類の中でも群を抜いていますね。ほとんどは本手に対しての写し・・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

立鶴御本手茶碗の茶碗を理解するには「立鶴図」と「御本手」のふたつを正確に理解しておく必要があります。

立鶴御本手茶碗 李朝中期?3か所鎹あり 「桃山御本茶碗」と箱名 合箱口径110~103*高さ81*高台外径60

Image may be NSFW.

Clik here to view.

まずは「立鶴図」についてですが、この図は一般的に「立鶴文」と称されています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

立鶴文:一羽の鶴が立っている様子を文様化したものです。鶴は千年生きるといわれており、中国では古来より福や長寿の象徴とされていました。また純白な羽毛と気高い立ち姿は美しく、吉祥絵柄とされ、着物や帯をはじめさまざまな装飾品や調度品に用いられ愛用されてきました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この「立鶴文」が茶碗に描かれた「立鶴茶碗」には伝承があるようです。

立鶴茶碗:釜山窯の御本茶碗の中では最も有名で、御本茶碗といえばすぐ立鶴を連想するほどです。御本立鶴茶碗は伝承によれば、寛永十六年将軍家の大福茶用に好まれたのがこの立鶴茶碗で、本手立鶴は将軍家光が細川三斎の賀の祝いに画いた立鶴を下絵としたという伝えも、立鶴茶碗の名を高からしめています。釜山の豆毛浦倭館の開窯が寛永16年(1639年)といわれ、おそらく立鶴茶碗は開窯早々の作と考えらえています。最初の作をとくに本手とよんで区別していますが、その形姿は遠州公の意匠でこれを対州宗家が中継して朝鮮に注文され、これが御本の始まりです。

*本作品は遠州流好みのようにちょっと沓形に変形しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

今日、当初のものと思われるものが10碗ほど伝えられていますが、いずれも形は大振りの筒形で口が少し端反りになっています。更に特徴となっているのは大きく三つに切り込まれた割高台で、時代の下る立鶴との違いはこの高台の作調で見分ける事が出来ます。鶴の絵は前後に一羽ずつ描かれていますが、型押の上へ鶴の胴部には白土を象嵌し、頭、足、尾は鉄釉が添筆されています。全体に枇杷色を呈しており、これに美しい鹿の子が現れていることを見所としています。いかにも将軍家のお正月を象徴する気品高い茶碗です。その鶴の絵は人気がありましたので、その後もたびたび焼かれ現代まで続いています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本手の作は薄手の筒形で、胴がやや締まり、口はやや端反り、胴の前後に立鶴の押し型があり、白黒の象眼になっています。高台は三つ割り、脇を切り回しています。素地は細臓な赤土で、半透明の水釉がかかり、土見高台です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

総体淡柿に上がり、御本特有の紅斑の鹿の子や火替わりが美しい景をなし、指あとや釉のかけはずしも趣を加えています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

後世の立鶴に比べて作柄や釉がかりなど、すべて格段にまさりますが、たとえば高台三つ割りの切り方にしても無造作で、新鮮味があり、後世の作の形式に堕したものとは雲泥の差です。加えて、総体に古格に伴う品のよさがあふれています。

本作品は入手時には茶渋が多くついていました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

使い込んでの茶渋のようですが、わざと古く見せるためのもののあり、当方では基本的に茶渋は洗い流します。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

茶渋はある程度きれいに落ちます。そのままという方もいますが、衛生の観点から嫌うかたが多いようです。わたしも同感で茶渋をそのままというのは骨董の悪習です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

なお保存箱に記された「桃山御本茶碗」については不詳です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

そもそも御本というのは江戸期初期からのようですので、「桃山」というのは桃山時代ということではないでしょう。李朝中期、江戸中期頃の作のように思われますが・・。

下記の記事は当方で紹介した御本手の茶碗の紹介記事からです。

****************************

御本茶碗(ごほんちゃわん):高麗茶碗の一種で、17~18世紀にかけて、日本からの注文で焼かれたものをいいます。御本の名前は、御手本の意であり、日本で作られた手本(茶碗の下絵や切り形)をもとに朝鮮で焼かれたことが由来です。また、これらの茶碗には、胎土の成分から淡い紅色の斑点があらわれることが多く、この斑点を御本または御本手(ごほんで)と呼ぶこともあります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

寛永16年(1639)の大福茶に細川三斎の喜寿を祝おうと、小堀遠州が茶碗の形をデザインし、三代将軍家光が下絵を描いた立鶴を型にして、茶碗の前後に押して、白と黒の象嵌を施した茶碗を、対馬藩宗家を取りつぎに、釜山窯で焼かせた茶碗を「御本立鶴茶碗」といい、御手本から始まったことから御本とよばれました。

*茶碗の形は遠州好みとなっています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

釜山窯:寛永16年(1639)朝鮮釜山の和館内に築かれた対馬藩宗家の御用窯で、本来の名称は「和館茶碗窯」といい、大浦林斎、中山意三、船橋玄悦、中庭茂三、波多野重右衛門、宮川道二、松村弥平太、平山意春らが燔師(はんし)としておもむき、朝鮮の陶工を指導して注文品を焼かせました。

古い高麗茶碗を基として、御本立鶴(たちづる)、御本雲鶴、御本三島、御本堅手、絵御本、御本半使、御本御所丸、御本金海、御本呉器、砂御本など非常に多様なものが焼造され、対馬宗家を通じて徳川家ほかの大名に送られました。しかし、元禄をすぎると、しだいに陶土の集荷が困難になり、享保3年(1718)に閉窯されました。

日本の茶人による注文品 「御本茶碗」文禄・慶長の役(1592~1598)後に途絶えていた朝鮮との国交は1609(慶長14)年に回復し、釜山に倭館(朝鮮が日本使節の接待・貿易管理の為に建てた客館)が再設されました。 国交が回復して間もなく、日本から朝鮮には高麗茶碗の注文が行われていたようです。御所丸、金海、彫三島等の茶碗が注文されたのもこの時期と推測されています。1639(寛永16)年には倭館に釜山窯(倭館窯)が開窯されました。釜山窯は日本と朝鮮の外交を担っていた対馬藩が運営を務めましたが、その焼成は年間を通じて継続的に行われたものではなく、1718(享保3)年の閉窯に至るまで断続的に窯を開いて生産されました。 陶土や燃料等は朝鮮に申し出て購入し、地元の陶工を公的に申し入れて雇いました。対馬藩は開窯ごとに船橋玄悦、中庭茂三、松村弥平太等の陶工頭を釜山に派遣し、朝鮮陶工に指示して注文通りの茶道具を焼成させました。製品は幕府、大名、茶人等の要求に応じて焼成され、それらは対馬藩からの贈答品とされた事が伝えられています。日本に伝存する作品は茶碗が多く、高麗茶碗の一種として「御本茶碗」と呼ばれています。それらは日本から朝鮮に御手本(切型)を示して発注した注文茶碗として知られており、中でも声価が高い玄悦、茂三、弥平太等は何れも釜山窯に携わった対馬藩士の名前ですが、長く実態が不明であった事から茶碗の種類名称として捉えられるようになりました。焼成されたものは必ずしも茶碗に限らず、細かな調度品までに至ったとされています。又、御本(鹿子)とは淡紅色の斑文が肌の随所に現れた状態も指し、茶の緑色を引き立てる事から大変喜ばれています。朝鮮政府にとって陶土や燃料等の供給は多大の負担で次第に交渉を厄介視していきます。釜山窯では陶土や燃料等の集荷が困難になり始め、供給が絶たれる事で1718(享保3)年に閉窯となりました。

釜山窯の閉鎖後、その特徴は対州(対馬)焼の各窯に引き継がれました。

****************************

上記の内容は茶事での基本的知識とされてます。

ところで本手の作品でもっとも有名なのは下記の作品ですね。

本手立鶴茶碗 その1伝来:尾州十一屋小出庄兵衛―横浜茂木家―横浜原三渓(大正十年)所載:名物目利聞書 紀国屋彦二郎著閑窓雑記 大正名器鑑寸法:高さ:9.6~10.1cm 口径:11.5cm 高台径:6.5cm 同高さ:0.9cm 重さ:374g

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「本手立鶴茶碗 その1」の寸評:本手立鶴は少ないものですが、中でもこれは名古屋の十一屋伝来で、本手の随一といわれています。薄手筒形で、ロ縁かすかに端反り、胴忙は轆轤11も見え、やや締まって変化があります。総体やや青みがかった淡柿地に鹿の子や火替り美しく、胴の前後に立鶴の押し型があって、白黒の象嵌になっています。見込みにも鹿の子一面に出て美しく、火間があります。Image may be NSFW.

Clik here to view.

高台は三つ割りで、兜巾立ち、脇取りは穏やかです。

*益田鈍翁と森川如春が三渓に、値段にかかわらず買うよう忠告の電報を打った話は有名で、その電報も資料として付属物になっています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

有名は故に、多くの模倣作品としての「立鶴御本手茶碗」が現在まで星の数細作られました。

なんでも鑑定団への出品作(2016年12月20日 放送)もあります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

評価金額は8000円。評は「御本立鶴茶碗の写し。明治以降の京都あたりの陶工が作ったものだろう。確かに将軍家光が描いた鶴の絵を型にとって茶碗を作らせたというものが実際にある。手本になるものを「御本」と呼ぶのだが、江戸時代からそれこそ現代にいたるまで皆でこれを写した。」とのことです。

京焼や萩焼に多く存在しますが、現代のように特徴を正確にデータ化でき、焼成の温度調整・材料が自由にできると模倣作品が模倣でなくなるほど、本手と区別がつかなくなります。青磁、井戸茶碗などの高麗系統らは陶工の力量次第でいかようにも・・・。古九谷、源内焼、鍋島焼は絵の力量や他の力量も必要となり、さすがに本歌には及ばない作品ばかりで以外に見極めやすいようですが、古伊万里、柿右衛門手は当方もギブアップですね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて本作品は・・・。