それほど古くはなさそうなのですが古信楽らしき壺を入手しましたので紹介します。

![]()

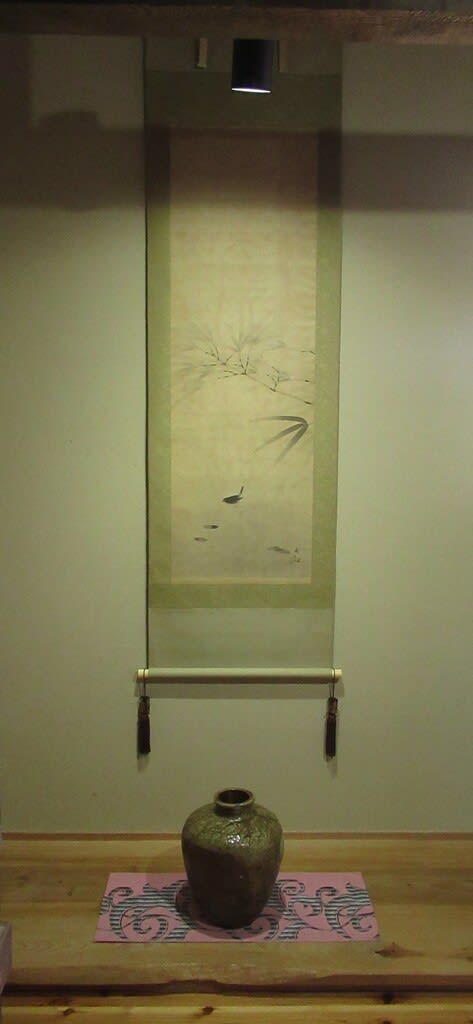

展示室に床のこちらも伝「横山大観」の作品と飾っています。

![]()

伝古信楽壷 桃山~江戸時代?誂箱入銅鞘管有 口径108*胴径270*底径140*高さ320

![]()

これより時代の古い室町期には口縁が少し外側に反っているように思います。

ただし正直なところ当方では壺の製作年代の特定は全くわかりません。とくに古信楽の分野は難しそう・・。古い作品の佳作を模倣している作品も多々あり、どれがどれやら・・。魯山人ですら古信楽の型とって製作しているくらいですから、そのくらいの模倣作品は多々あるのでしょう。

*真贋に、めくじらをたてるお方は本ブログを読まないほうがいいかも・・・?? 滅多にはないのですが、ときに誹謗中傷のようなコメントを頂き閉口することがあります。ある特定の方のために、本ブログへのコメントは現在は受け付けていませんのでご了解下さい。

![]()

信楽の作品の見どころのひとつは灰が被って釉薬のように火裏部分に垂れ落ちる様のようです。ただこれも意図的にやろうと思えばできそうな気がします。

![]()

対比としての景色の見どころは灰が被らない胎土の火表部分が焼成の炎で赤くなる土。これはさすがにやろうと思ってもそう簡単にはいかないかも・・。

![]()

また石ハゼ、ひっつき、ウニ(ビスケット肌)、長石といった景色や炎によって変色した土。

![]()

肩の周りには被った灰が火の勢いで回ったように見えます。でもこれくらいは?真似できそう・・・。

![]()

また古信楽の用途は種壺がメインなので基本的に水漏れする容器であり、花入を生けるためには時には水止めの処置か鞘菅が必要ですが、本作品には銅製で作られた鞘管が作られています。

![]()

肩には二重線が入っています。檜垣文ならもっと良かったのでしょうが・・・。この辺りは偽物臭くないかも。

![]()

炎の方向がわかるような灰の流れ。

![]()

口周りが立っていて玉縁になっているのより、少し反っているのが時代が古いようですし、室町期の作品は光沢がなく枯淡の味がするようです。

![]()

下駄底ではないようですが、轆轤の台に固定されたような跡と剥がした跡があります。下駄底がわざとらしいものには贋作が多いようです。

当方としては江戸期の信楽焼かな・・、という印象です。

![]()

横山大観の作品の次は小杉放庵の作品と・・・、こちらは間違いのない真作。

展示室に床のこちらも伝「横山大観」の作品と飾っています。

伝古信楽壷 桃山~江戸時代?誂箱入銅鞘管有 口径108*胴径270*底径140*高さ320

これより時代の古い室町期には口縁が少し外側に反っているように思います。

ただし正直なところ当方では壺の製作年代の特定は全くわかりません。とくに古信楽の分野は難しそう・・。古い作品の佳作を模倣している作品も多々あり、どれがどれやら・・。魯山人ですら古信楽の型とって製作しているくらいですから、そのくらいの模倣作品は多々あるのでしょう。

*真贋に、めくじらをたてるお方は本ブログを読まないほうがいいかも・・・?? 滅多にはないのですが、ときに誹謗中傷のようなコメントを頂き閉口することがあります。ある特定の方のために、本ブログへのコメントは現在は受け付けていませんのでご了解下さい。

信楽の作品の見どころのひとつは灰が被って釉薬のように火裏部分に垂れ落ちる様のようです。ただこれも意図的にやろうと思えばできそうな気がします。

対比としての景色の見どころは灰が被らない胎土の火表部分が焼成の炎で赤くなる土。これはさすがにやろうと思ってもそう簡単にはいかないかも・・。

また石ハゼ、ひっつき、ウニ(ビスケット肌)、長石といった景色や炎によって変色した土。

肩の周りには被った灰が火の勢いで回ったように見えます。でもこれくらいは?真似できそう・・・。

また古信楽の用途は種壺がメインなので基本的に水漏れする容器であり、花入を生けるためには時には水止めの処置か鞘菅が必要ですが、本作品には銅製で作られた鞘管が作られています。

肩には二重線が入っています。檜垣文ならもっと良かったのでしょうが・・・。この辺りは偽物臭くないかも。

炎の方向がわかるような灰の流れ。

口周りが立っていて玉縁になっているのより、少し反っているのが時代が古いようですし、室町期の作品は光沢がなく枯淡の味がするようです。

下駄底ではないようですが、轆轤の台に固定されたような跡と剥がした跡があります。下駄底がわざとらしいものには贋作が多いようです。

当方としては江戸期の信楽焼かな・・、という印象です。

横山大観の作品の次は小杉放庵の作品と・・・、こちらは間違いのない真作。