本日紹介するのは、郷里の骨董店から入手した平福百穂がまだ35歳頃に描いた作品です。

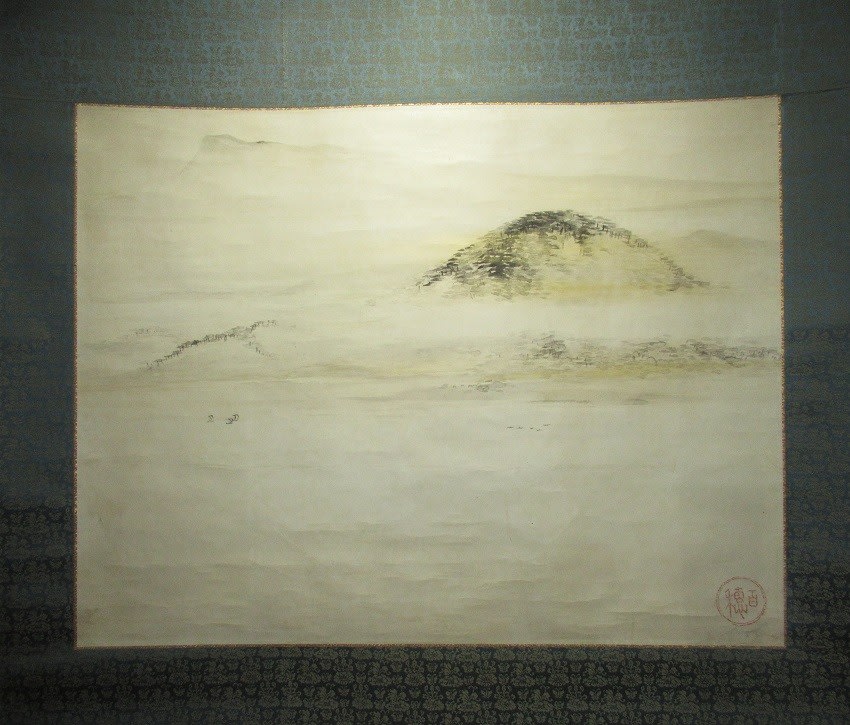

(仮題)房総半島 平福百穂筆 明治43年頃 その137紙本水墨紙表具軸装 軸先木製 舟山三朗鑑定書添付 舟山三朗鑑定箱二重蓋箱 全体サイズ:縦*横 画サイズ:縦*横

![]()

平福百穂は幼い時から秋田市の豪商である那波家のコレクションなどで、秋田蘭画を見て育ちますが、1890年(明治23年)から父(平福穂庵)から絵を学び始めます。同年末に父が急死すると、翌年から父の後援者の援助を受け、本格的に絵を学び始めます。 同じ年の秋に開かれた亡父の追悼画会で鈴木百年に画才を認められ、鈴木百年の「百年」の百と「穂庵」の穂を取って「百穂」と号しています。

![]()

1894年(明治27年)に上京し、四条派の第一人者川端玉章の内弟子となります。さらに1897年(明治30年)に川端塾の先輩だった結城素明の勧めにより東京美術学校に入学します。

1899年(明治32年)に卒業後、日本美術院の理想主義に不満を感じていた平福百穂はこの理想に対抗すべく、 翌1900年(明治33年)に素明らと无声会を結成、日本美術院のロマン主義的歴史画とは対照的な自然主義的写生画を目指していますが、本作品はその頃の作風の作と推定されます。

![]()

![]()

![]()

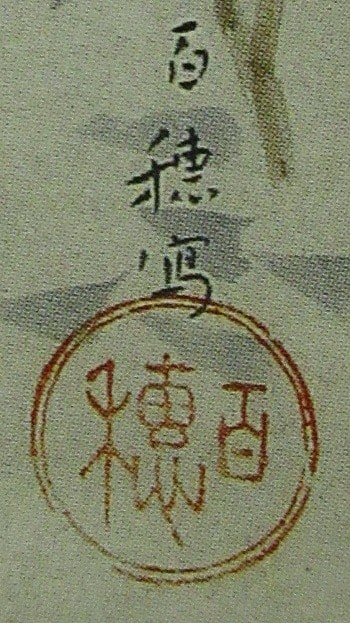

作品には下記の印章(下記写真左)のみですが、この頃の作品では大作でも印章のみの作品が多くあります。この頃の印章(下記写真右)と比較ですが違和感はありません。

![]()

![]()

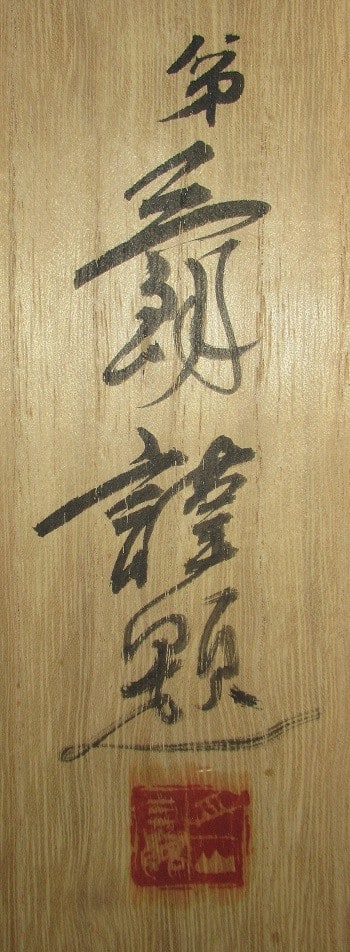

箱書や鑑定証は門下の舟山三朗によるものです。

![]()

![]()

重ね蓋の高級な外箱に収められており、内箱は舟山三朗の鑑定箱となっています。

![]()

![]()

鑑定箱書意外に鑑定書が同封されています。

![]()

![]()

鑑定は昭和53年のものです。

![]()

表具は折れの補修などにて、再表具されており、箱書からは表具と外箱を新調したものと推察されます。

![]()

この頃と同時の作は画集に掲載されている「木槿の頃」と同時期と推察されます。

![]()

この作品の説明については下記のとおりですが、この説明から本作品は房総を旅行した際に描いたのではないかと推測しています。

![]()

![]()

これだけの大作を入手できたのは非常に幸運だと思います。お値段は5万円也・・。

![]()

郷土を代表する日本画家、平福百穂の蒐集はまだまだ続きます。

(仮題)房総半島 平福百穂筆 明治43年頃 その137紙本水墨紙表具軸装 軸先木製 舟山三朗鑑定書添付 舟山三朗鑑定箱二重蓋箱 全体サイズ:縦*横 画サイズ:縦*横

平福百穂は幼い時から秋田市の豪商である那波家のコレクションなどで、秋田蘭画を見て育ちますが、1890年(明治23年)から父(平福穂庵)から絵を学び始めます。同年末に父が急死すると、翌年から父の後援者の援助を受け、本格的に絵を学び始めます。 同じ年の秋に開かれた亡父の追悼画会で鈴木百年に画才を認められ、鈴木百年の「百年」の百と「穂庵」の穂を取って「百穂」と号しています。

1894年(明治27年)に上京し、四条派の第一人者川端玉章の内弟子となります。さらに1897年(明治30年)に川端塾の先輩だった結城素明の勧めにより東京美術学校に入学します。

1899年(明治32年)に卒業後、日本美術院の理想主義に不満を感じていた平福百穂はこの理想に対抗すべく、 翌1900年(明治33年)に素明らと无声会を結成、日本美術院のロマン主義的歴史画とは対照的な自然主義的写生画を目指していますが、本作品はその頃の作風の作と推定されます。

作品には下記の印章(下記写真左)のみですが、この頃の作品では大作でも印章のみの作品が多くあります。この頃の印章(下記写真右)と比較ですが違和感はありません。

箱書や鑑定証は門下の舟山三朗によるものです。

重ね蓋の高級な外箱に収められており、内箱は舟山三朗の鑑定箱となっています。

鑑定箱書意外に鑑定書が同封されています。

鑑定は昭和53年のものです。

表具は折れの補修などにて、再表具されており、箱書からは表具と外箱を新調したものと推察されます。

この頃と同時の作は画集に掲載されている「木槿の頃」と同時期と推察されます。

この作品の説明については下記のとおりですが、この説明から本作品は房総を旅行した際に描いたのではないかと推測しています。

これだけの大作を入手できたのは非常に幸運だと思います。お値段は5万円也・・。

郷土を代表する日本画家、平福百穂の蒐集はまだまだ続きます。