ビジネスも趣味も多くの人が夢中になるものとマイナーなものとあるようですが、多くの人がやるものはわりと飽きてくるものです。マイナーなものは以外や意外に掘り出し物、新たな発見が多く愉しいものです。さて当方のブログもそんな分野に入るものでしょう。低コストで高付加価値・・・。

近江蕪村と称された紀楳亭と横井金谷の二人の画家。何点か当ブログに掲載しましたが、こちらも贋作が多いので要注意です。当時はかなり高額で取引されたのでしょうが、今では二束三文ですね。安いのはいいのですが、真贋の判断が難しい画家の部類になります。

さて本日はその一人、横井金谷の作品です。真作としては第二作品目かな。贋作を掴まないと真作は見えてこないというのも一理あるようです。

葛城山樵父図(浅絳山水小点図) 横井金谷筆

紙本水墨淡彩 軸先 杉の合箱

全体サイズ:縦1670*横470 画サイズ:縦282*横182

Image may be NSFW.

Clik here to view.

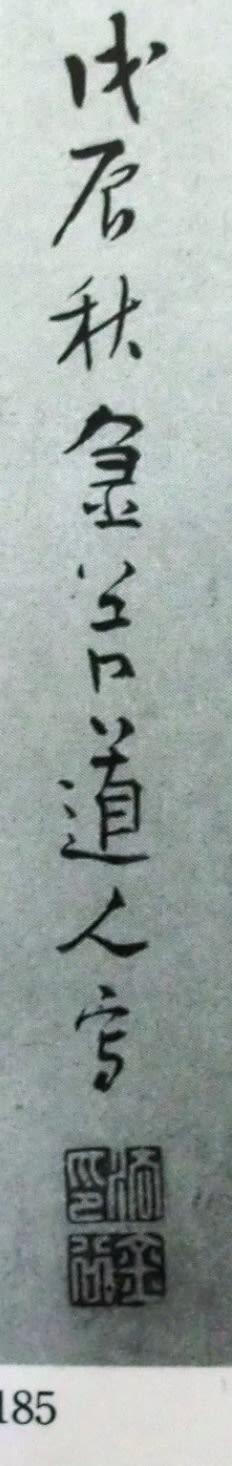

本作品は大津市歴史博物館発刊の「企画展 楳亭・金谷 近江蕪村と呼ばれた画家」に掲載されている作品NO185「秋山林間帰路図」(文政5年 1822年作)と同一印章を用いており、また落款も同じ書体から同時期の作品と思われます。60歳前後の作品・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

巻止めに記された「敬簡居蔵」(所蔵者)についての詳細は不明です。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

箱書には「金谷法印作」と書かれています。これは後に横井金谷が狩野派で主に用いた画人の位の最高位「法印」を作品に著したことによるのでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

画家というよりは僧侶なのですが、若くして遊郭に通う、博打は打つ、喧嘩はする、一所にとどまっていられない性格で行動範囲は広く、9歳で大阪の寺に修行に出されるや、江戸、京都、長崎、赤穂、名古屋と、全国各地を転々とします。仏道修行もそれなりにこなし、頭がよくて説教上手、人々に慕われるタイプの人物でもあったようです。

旅先で妻帯、子供が出来てからしばらくは名古屋に落ち着きますが、山伏になって大峰山に登り、あげくの果ては子供を連れて、無謀ともいえる季節外れの富士登山という荒唐無稽な画家です。

闊達で、おもしろおかしく、周囲をさんざんヤキモキさせたり、迷惑をかけながらも、憎めない人柄で、常に周囲に人が寄ってくる人物だったようです。その愛すべきキャラクターは、彼の書状に一番よく現れています。また作品は、非常に奔放に筆を走らすダイナミックな山水を描く一方、マンガチックな略筆で、当時の市井の風俗や人物を描いており、好奇心の旺盛ぶりを作画にも発揮しています。

そんな彼の代表的な作品が下記の二作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

晩年、坂本に庵を構え、米櫃の米が少なくなると、地元の人々に絵を描いては米をわけてもらっていたことが、書状からも判明します。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*******************************

横井金谷:1761年~1832年(宝暦11年‐天保3年)。江戸後期の浄土宗の僧で,のち修験者となった。絵をよくし,名は妙憧,別号は蝙蝠道人。金谷上人,金谷老人とも呼ばれた。近江国栗太郡の生れ。京都にのぼり,21歳で金谷山極楽寺の住職となった。のち諸国を歴遊し,中年になって名古屋住吉町に住し鈴木鳴門,丹羽嘉信ら文人画家と交わり,また張月樵に絵を学んだ。「近江蕪村」と呼ばれるほど与謝蕪村に傾倒し,山水,人物を好んで画題とし俳画も描いた。みずからの放浪の生涯を描いた「金谷上人御一代記」を残している。

*******************************

この作品が描かれた頃は63歳で坂本に住居を定める直前の頃と思われます。「文化2年(1805年)東海道遊行の旅に出、諸寺に絵を納め、文政7年(1824年)近江に戻り大津坂本に草庵「常楽庵」を結ぶ。」とありますから、大和への旅の途中かな?

この頃、横井金谷は絵画に記されて内容や、寺に納められた制作年の分かる作品によれば愛知、静岡、兵庫、岡山を旅しています。文政6年(1823年)のようやく旅を終えることになるのだが、この簡に大阪と奈良の県境を旅したかどうかは確証はないです。

ただ、1804年に近畿地方の山々を修行僧として旅している時の山容を絵画にしていることも多い。このときは大峰山であるが葛城山とは近接しています。これらのことは非常に興味深い。

*******************************

葛城山(かつらぎさん):奈良県御所市と大阪府南河内郡千早赤阪村との境に位置する山。標高959.2m。近鉄沿線の観光地として和泉葛城山よりも知名度が高いため、単に葛城山と呼ばれることもある。

*******************************

*この「葛城山」と作品に記されたものと同一かは確証はありません。

軸先は黒柿かな? 珍しいかも?? コレだけでこの作品を買った値段???

軸先をばかにしてはいけません。軸先が本象牙だと結構いい値段(数万円)になります。ただし「練り」と象牙を見間違えることがありますので素人では無理かな。よって小生は軸先は評価外・・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

*******************************

補足説明

横井金谷は宝暦11年(1761年)近江栗太郡下笠村(現滋賀県草津市)に、父横井小兵衛時平と母山本氏との間に生まれ、幼名を早松と称していました。明和6年(1769年)、母の弟円応上人が住職を務める大阪天満北野村の宗金寺に修行に入っています。明和8年(1771年)には近隣の商人の娘と結婚を約しながら、江戸への出奔を試みるなど天衣無縫な面が垣間見られます。

安永3年(1774年)、芝増上寺学寮に入るため江戸に向かい、翌年には早くも五重相伝・血脈相承を修めましたが、安永7年(1778年)品川・深川への悪所通いが露見し増上寺を追われ下笠に帰国しました。安永8年(1779年)伏見光月庵主寂門上人や京小松谷龍上人に教授を受けに下笠より通い、また因幡薬師で龍山法印に唯識論を、六条長講堂に法相の碩徳大同坊の講義を聴聞するなど勉学に励んでいます。そのかいがあって天明元年(1781年)京北野の金谷山極楽寺の住職となり、山号をもって雅号としました。この頃のことについて、金谷自らが書いた『金谷上人行状記』において、岡崎の俊鳳上人に随って円頓菩薩の大成を相伝し無極の道心者と言われる一方で、博打・浄瑠璃・尺八などの芸事に夢中であったと記載されています。

天明8年(1788年)、正月30日の洛中洛外大火で極楽寺が消失し、負傷した金谷は翌月城之崎へ湯治に出ます。翌年3月、長崎を目指し旅立ち、姫路の真光寺や赤穂の大蓮寺などで「円光大師(法然上人)絵詞」を描き、寛政3年(1791年)長崎からの帰途にも諸寺に立ち寄り絵詞を納め、翌年赤穂において浪士原惣右衛門の孫原惣左衛門の娘と婚姻します。妻を連れ江戸へ旅立ちますが、名古屋において長子が誕生し、名古屋で3千石取りの藩士遠山靭負の援助を受け留まることになります。享和2年(1802年)法然6百年御忌報恩のため全国48寺に「円光大師絵詞」を納め、文化元年(1804年)7月、京醍醐寺三宝院門主高演大僧正の大峰山に登っての修行に斧役として従い、8月その功により「法印大先達」の称号と「紫衣」を賜り、名古屋に帰宅しています。

文化2年(1805年)東海道遊行の旅に出、諸寺に絵を納め、文政7年(1824年)近江に戻り大津坂本に草庵「常楽庵」を結び、天保3年1月10日(1832年2月1日)に死去しています。

若いときから絵を独習し、特定の師についたわけではありませんが、横井金谷は紀葉亭(1734年-1832年)と共に、画風が似ていることからともに近江蕪村と言われています。紀葉亭は蕪村に師事していましたが、横井金谷は一般には蕪村に師事したと表されることが多いのですが、その事実の確認はできていません。『金谷上人行状記』においても蕪村に関する事項は一行もありません。但し、名古屋において近江出身の南画家張月樵に教えを受けており、張月樵の師松村月渓の最初の師は蕪村であったことから、まったく蕪村と関係がないわけではないようです。事実、蕪村風の画風の絵は金谷が張月樵に教えを受けて後の48歳以降から晩年のものです。

63歳で坂本に住居を定め、草庵「常楽房」を営んだ彼は、天保3年(1832)72歳で没するまで、ここで暮らしています。この頃の金谷の画賛には「金谷道人滋賀山寺に於いて写す」「台嶺麓下金谷写す」などと記されています。おそらく大津の山水の美しさが、晩年の金谷の心をとらえたのであろうと推察されます。

*******************************

参考作品

秋山林間帰路図

大津市歴史博物館発刊の「企画展 楳亭・金谷 近江蕪村と呼ばれた画家」

作品NO185「秋山林間帰路図」(文政5年 1822年作)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

白澤庵蔵

白澤庵(はくたくあん)コレクション:「日本美術の展覧会では見過ごされてきた画家やジャンルを再評価して収集された、米国人ならではのコレクション」らしいのですが詳細は解りませんが、天野方壷のホームページにも「白沢庵コレクション(Paul Berry氏所蔵)」とありますので、同一のコレクションかと思われます。

当方の蒐集もとうとう「日本美術の展覧会では見過ごされてきた画家やジャンル」になってきたのかなImage may be NSFW.

Clik here to view.![]()

近江蕪村と称された紀楳亭と横井金谷の二人の画家。何点か当ブログに掲載しましたが、こちらも贋作が多いので要注意です。当時はかなり高額で取引されたのでしょうが、今では二束三文ですね。安いのはいいのですが、真贋の判断が難しい画家の部類になります。

さて本日はその一人、横井金谷の作品です。真作としては第二作品目かな。贋作を掴まないと真作は見えてこないというのも一理あるようです。

葛城山樵父図(浅絳山水小点図) 横井金谷筆

紙本水墨淡彩 軸先 杉の合箱

全体サイズ:縦1670*横470 画サイズ:縦282*横182

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本作品は大津市歴史博物館発刊の「企画展 楳亭・金谷 近江蕪村と呼ばれた画家」に掲載されている作品NO185「秋山林間帰路図」(文政5年 1822年作)と同一印章を用いており、また落款も同じ書体から同時期の作品と思われます。60歳前後の作品・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

巻止めに記された「敬簡居蔵」(所蔵者)についての詳細は不明です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

箱書には「金谷法印作」と書かれています。これは後に横井金谷が狩野派で主に用いた画人の位の最高位「法印」を作品に著したことによるのでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

画家というよりは僧侶なのですが、若くして遊郭に通う、博打は打つ、喧嘩はする、一所にとどまっていられない性格で行動範囲は広く、9歳で大阪の寺に修行に出されるや、江戸、京都、長崎、赤穂、名古屋と、全国各地を転々とします。仏道修行もそれなりにこなし、頭がよくて説教上手、人々に慕われるタイプの人物でもあったようです。

旅先で妻帯、子供が出来てからしばらくは名古屋に落ち着きますが、山伏になって大峰山に登り、あげくの果ては子供を連れて、無謀ともいえる季節外れの富士登山という荒唐無稽な画家です。

闊達で、おもしろおかしく、周囲をさんざんヤキモキさせたり、迷惑をかけながらも、憎めない人柄で、常に周囲に人が寄ってくる人物だったようです。その愛すべきキャラクターは、彼の書状に一番よく現れています。また作品は、非常に奔放に筆を走らすダイナミックな山水を描く一方、マンガチックな略筆で、当時の市井の風俗や人物を描いており、好奇心の旺盛ぶりを作画にも発揮しています。

そんな彼の代表的な作品が下記の二作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

晩年、坂本に庵を構え、米櫃の米が少なくなると、地元の人々に絵を描いては米をわけてもらっていたことが、書状からも判明します。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*******************************

横井金谷:1761年~1832年(宝暦11年‐天保3年)。江戸後期の浄土宗の僧で,のち修験者となった。絵をよくし,名は妙憧,別号は蝙蝠道人。金谷上人,金谷老人とも呼ばれた。近江国栗太郡の生れ。京都にのぼり,21歳で金谷山極楽寺の住職となった。のち諸国を歴遊し,中年になって名古屋住吉町に住し鈴木鳴門,丹羽嘉信ら文人画家と交わり,また張月樵に絵を学んだ。「近江蕪村」と呼ばれるほど与謝蕪村に傾倒し,山水,人物を好んで画題とし俳画も描いた。みずからの放浪の生涯を描いた「金谷上人御一代記」を残している。

*******************************

この作品が描かれた頃は63歳で坂本に住居を定める直前の頃と思われます。「文化2年(1805年)東海道遊行の旅に出、諸寺に絵を納め、文政7年(1824年)近江に戻り大津坂本に草庵「常楽庵」を結ぶ。」とありますから、大和への旅の途中かな?

この頃、横井金谷は絵画に記されて内容や、寺に納められた制作年の分かる作品によれば愛知、静岡、兵庫、岡山を旅しています。文政6年(1823年)のようやく旅を終えることになるのだが、この簡に大阪と奈良の県境を旅したかどうかは確証はないです。

ただ、1804年に近畿地方の山々を修行僧として旅している時の山容を絵画にしていることも多い。このときは大峰山であるが葛城山とは近接しています。これらのことは非常に興味深い。

*******************************

葛城山(かつらぎさん):奈良県御所市と大阪府南河内郡千早赤阪村との境に位置する山。標高959.2m。近鉄沿線の観光地として和泉葛城山よりも知名度が高いため、単に葛城山と呼ばれることもある。

*******************************

*この「葛城山」と作品に記されたものと同一かは確証はありません。

軸先は黒柿かな? 珍しいかも?? コレだけでこの作品を買った値段???

軸先をばかにしてはいけません。軸先が本象牙だと結構いい値段(数万円)になります。ただし「練り」と象牙を見間違えることがありますので素人では無理かな。よって小生は軸先は評価外・・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*******************************

補足説明

横井金谷は宝暦11年(1761年)近江栗太郡下笠村(現滋賀県草津市)に、父横井小兵衛時平と母山本氏との間に生まれ、幼名を早松と称していました。明和6年(1769年)、母の弟円応上人が住職を務める大阪天満北野村の宗金寺に修行に入っています。明和8年(1771年)には近隣の商人の娘と結婚を約しながら、江戸への出奔を試みるなど天衣無縫な面が垣間見られます。

安永3年(1774年)、芝増上寺学寮に入るため江戸に向かい、翌年には早くも五重相伝・血脈相承を修めましたが、安永7年(1778年)品川・深川への悪所通いが露見し増上寺を追われ下笠に帰国しました。安永8年(1779年)伏見光月庵主寂門上人や京小松谷龍上人に教授を受けに下笠より通い、また因幡薬師で龍山法印に唯識論を、六条長講堂に法相の碩徳大同坊の講義を聴聞するなど勉学に励んでいます。そのかいがあって天明元年(1781年)京北野の金谷山極楽寺の住職となり、山号をもって雅号としました。この頃のことについて、金谷自らが書いた『金谷上人行状記』において、岡崎の俊鳳上人に随って円頓菩薩の大成を相伝し無極の道心者と言われる一方で、博打・浄瑠璃・尺八などの芸事に夢中であったと記載されています。

天明8年(1788年)、正月30日の洛中洛外大火で極楽寺が消失し、負傷した金谷は翌月城之崎へ湯治に出ます。翌年3月、長崎を目指し旅立ち、姫路の真光寺や赤穂の大蓮寺などで「円光大師(法然上人)絵詞」を描き、寛政3年(1791年)長崎からの帰途にも諸寺に立ち寄り絵詞を納め、翌年赤穂において浪士原惣右衛門の孫原惣左衛門の娘と婚姻します。妻を連れ江戸へ旅立ちますが、名古屋において長子が誕生し、名古屋で3千石取りの藩士遠山靭負の援助を受け留まることになります。享和2年(1802年)法然6百年御忌報恩のため全国48寺に「円光大師絵詞」を納め、文化元年(1804年)7月、京醍醐寺三宝院門主高演大僧正の大峰山に登っての修行に斧役として従い、8月その功により「法印大先達」の称号と「紫衣」を賜り、名古屋に帰宅しています。

文化2年(1805年)東海道遊行の旅に出、諸寺に絵を納め、文政7年(1824年)近江に戻り大津坂本に草庵「常楽庵」を結び、天保3年1月10日(1832年2月1日)に死去しています。

若いときから絵を独習し、特定の師についたわけではありませんが、横井金谷は紀葉亭(1734年-1832年)と共に、画風が似ていることからともに近江蕪村と言われています。紀葉亭は蕪村に師事していましたが、横井金谷は一般には蕪村に師事したと表されることが多いのですが、その事実の確認はできていません。『金谷上人行状記』においても蕪村に関する事項は一行もありません。但し、名古屋において近江出身の南画家張月樵に教えを受けており、張月樵の師松村月渓の最初の師は蕪村であったことから、まったく蕪村と関係がないわけではないようです。事実、蕪村風の画風の絵は金谷が張月樵に教えを受けて後の48歳以降から晩年のものです。

63歳で坂本に住居を定め、草庵「常楽房」を営んだ彼は、天保3年(1832)72歳で没するまで、ここで暮らしています。この頃の金谷の画賛には「金谷道人滋賀山寺に於いて写す」「台嶺麓下金谷写す」などと記されています。おそらく大津の山水の美しさが、晩年の金谷の心をとらえたのであろうと推察されます。

*******************************

参考作品

秋山林間帰路図

大津市歴史博物館発刊の「企画展 楳亭・金谷 近江蕪村と呼ばれた画家」

作品NO185「秋山林間帰路図」(文政5年 1822年作)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

白澤庵蔵

白澤庵(はくたくあん)コレクション:「日本美術の展覧会では見過ごされてきた画家やジャンルを再評価して収集された、米国人ならではのコレクション」らしいのですが詳細は解りませんが、天野方壷のホームページにも「白沢庵コレクション(Paul Berry氏所蔵)」とありますので、同一のコレクションかと思われます。

当方の蒐集もとうとう「日本美術の展覧会では見過ごされてきた画家やジャンル」になってきたのかなImage may be NSFW.

Clik here to view.