昨晩は同僚ら3人(お一人は急遽欠席)で隠れた?小料理屋を貸切で美人姉妹の美味しい料理に舌鼓・・。

さて「老子出関」については横山大観をはじめ多くの画家が描いている画題ですね。

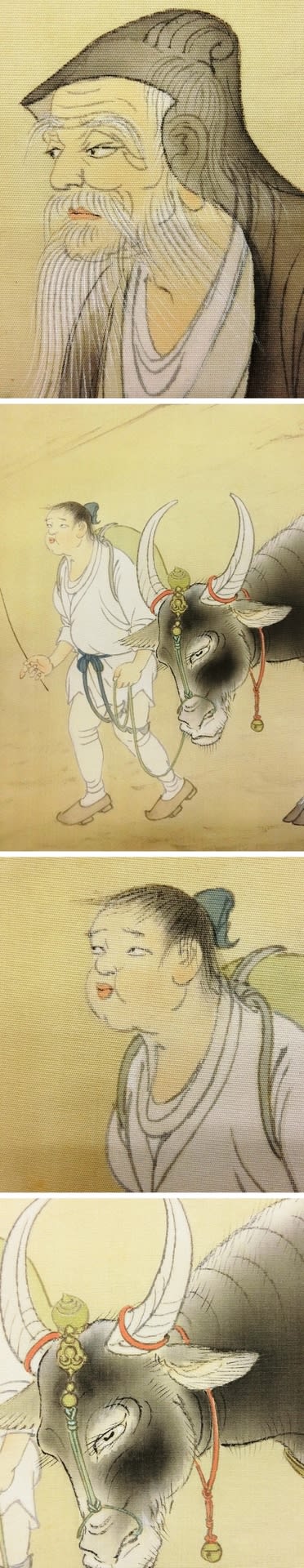

老子出関図 野田九浦筆

紙本着色軸装 軸先プラスチック 共箱

全体サイズ:縦2070*横650 画サイズ:縦1360*横420

![]()

本ブログでお馴染みの寺崎廣業を師としますが、野田九甫の作品は共箱で状態が良くても、それほど評価が高くないのは、現在では文展系統に人気がないこととさらには作品数が多いことが原因にあると思われます。ただし当たり前のことですが、それなりに評価のある画家であり、出来の良い作品は高い評価を受けてよいもので、本作品はその中のひとつの作品と言えます。

![]()

![]()

![]()

「老君出関」での描かれている牛にまたがった人物は道家の祖、老子です。周の役人であった老子は、国が衰微するのを憂いて身を隠すため函谷関(かんこくかん)という関を越えますが、その時、関所の役人の求めに応じて書物『老子』を遺し、その後仙人になったと伝えられています。通例老子が手にしているのは道徳経です。

![]()

老子は言わずと知れた古代中国の哲学者であり、道教創案の中心人物です。「老子」の呼び名は「偉大な人物」を意味する尊称と考えられています。書物『老子』(またの名を『老子道徳経』)を書いたとされますがその履歴については不明な部分が多く、実在が疑問視されたり、生きた時代について激しい議論が行われたりしています。

![]()

道教のほとんどの宗派にて老子は神格(en)として崇拝され、三清の一人である太上老君の神名を持ちます。中国の言い伝えによると、老子は紀元前6世紀の人物とされています。

歴史家の評は様々で、彼は神話上の人物とする意見、複数の歴史上の人物を統合させたという説、在命時期を紀元前4世紀とし戦国時代の諸子百家と時期を同じくするという考えなど多様です。とはいえ老子は中国文化の中心を為す人物のひとりには相違なく、貴族から平民まで彼の血筋を主張する者は多く李氏の多くが彼の末裔を称しています。歴史上、彼は多くの反権威主義的な業績を残したと受け止められています。

![]()

老子が描く理想的な「小国寡民」国家は、とても牧歌的な社会です。老子が言う小国寡民の国、そこでは兵器などあっても使われることは無く、死を賭して遠方へ向かわせる事も無い。船や車も用いられず、甲冑を着て戦う事もないと、戦乱の無い世界を描いています。

民衆の生活についても、文字を用いず縄の結び目を通信に使う程度で充分足り、料理も衣服も住居も自給自足で賄い、それを楽しむ社会であると唱えています。隣の国との関係は、せいぜい鶏や犬の鳴き声がかすかに聞こえる程度の距離ながら、一生の中で往来する機会なども無いという。

このような鮮明な農村の理想風景を描写しながら、老子は政治について説いてもおり、大国統治は小魚を調理するようにすべきと君主へその秘訣を述べ、要職者などに名声が高まったら返って謙虚にすべきと諭しています。

![]()

日本の現在の憲法改正を老子であるならばどう評価するのであろうか? 真理を説き、学ぶべきことが多いように思います。栄達を求むるよりも、人生の真理たるや何にあるのか?

ところで、「老君出関」の後老子はどこへ行ったのか?

説その1:西にある大散関から出て、流砂を通って、インドへ。この説を唱える人が多い。

説その2:西である今の甘粛省臨洮に隠居し、修練した。道を悟った後、超然台で「飛昇」しました(仙境へ飛んだ)。

説その3:当時の治安状況を考えると、流砂国へ行く途中で泥棒に殺された。

説その4:西ではなく、東に戻った。老子の故郷は今の河南省鹿邑県、孔子の出身地の曲阜に近いので、孔子がわざわざ「問礼」に来た記録が、<荘子>、<韓非子>、<呂氏春秋>及び儒教経典の<礼記•曾子>にある。

さて、小生も「出関」の頃合かな・・・・「凡人出関」・・・![]()

![]()

我が家の老子、もとい1歳半の幼子??? 「文字を用いず縄の結び目を通信に使う程度」ならできるかも![]()

さて「老子出関」については横山大観をはじめ多くの画家が描いている画題ですね。

老子出関図 野田九浦筆

紙本着色軸装 軸先プラスチック 共箱

全体サイズ:縦2070*横650 画サイズ:縦1360*横420

本ブログでお馴染みの寺崎廣業を師としますが、野田九甫の作品は共箱で状態が良くても、それほど評価が高くないのは、現在では文展系統に人気がないこととさらには作品数が多いことが原因にあると思われます。ただし当たり前のことですが、それなりに評価のある画家であり、出来の良い作品は高い評価を受けてよいもので、本作品はその中のひとつの作品と言えます。

「老君出関」での描かれている牛にまたがった人物は道家の祖、老子です。周の役人であった老子は、国が衰微するのを憂いて身を隠すため函谷関(かんこくかん)という関を越えますが、その時、関所の役人の求めに応じて書物『老子』を遺し、その後仙人になったと伝えられています。通例老子が手にしているのは道徳経です。

老子は言わずと知れた古代中国の哲学者であり、道教創案の中心人物です。「老子」の呼び名は「偉大な人物」を意味する尊称と考えられています。書物『老子』(またの名を『老子道徳経』)を書いたとされますがその履歴については不明な部分が多く、実在が疑問視されたり、生きた時代について激しい議論が行われたりしています。

道教のほとんどの宗派にて老子は神格(en)として崇拝され、三清の一人である太上老君の神名を持ちます。中国の言い伝えによると、老子は紀元前6世紀の人物とされています。

歴史家の評は様々で、彼は神話上の人物とする意見、複数の歴史上の人物を統合させたという説、在命時期を紀元前4世紀とし戦国時代の諸子百家と時期を同じくするという考えなど多様です。とはいえ老子は中国文化の中心を為す人物のひとりには相違なく、貴族から平民まで彼の血筋を主張する者は多く李氏の多くが彼の末裔を称しています。歴史上、彼は多くの反権威主義的な業績を残したと受け止められています。

老子が描く理想的な「小国寡民」国家は、とても牧歌的な社会です。老子が言う小国寡民の国、そこでは兵器などあっても使われることは無く、死を賭して遠方へ向かわせる事も無い。船や車も用いられず、甲冑を着て戦う事もないと、戦乱の無い世界を描いています。

民衆の生活についても、文字を用いず縄の結び目を通信に使う程度で充分足り、料理も衣服も住居も自給自足で賄い、それを楽しむ社会であると唱えています。隣の国との関係は、せいぜい鶏や犬の鳴き声がかすかに聞こえる程度の距離ながら、一生の中で往来する機会なども無いという。

このような鮮明な農村の理想風景を描写しながら、老子は政治について説いてもおり、大国統治は小魚を調理するようにすべきと君主へその秘訣を述べ、要職者などに名声が高まったら返って謙虚にすべきと諭しています。

日本の現在の憲法改正を老子であるならばどう評価するのであろうか? 真理を説き、学ぶべきことが多いように思います。栄達を求むるよりも、人生の真理たるや何にあるのか?

ところで、「老君出関」の後老子はどこへ行ったのか?

説その1:西にある大散関から出て、流砂を通って、インドへ。この説を唱える人が多い。

説その2:西である今の甘粛省臨洮に隠居し、修練した。道を悟った後、超然台で「飛昇」しました(仙境へ飛んだ)。

説その3:当時の治安状況を考えると、流砂国へ行く途中で泥棒に殺された。

説その4:西ではなく、東に戻った。老子の故郷は今の河南省鹿邑県、孔子の出身地の曲阜に近いので、孔子がわざわざ「問礼」に来た記録が、<荘子>、<韓非子>、<呂氏春秋>及び儒教経典の<礼記•曾子>にある。

さて、小生も「出関」の頃合かな・・・・「凡人出関」・・・

我が家の老子、もとい1歳半の幼子??? 「文字を用いず縄の結び目を通信に使う程度」ならできるかも