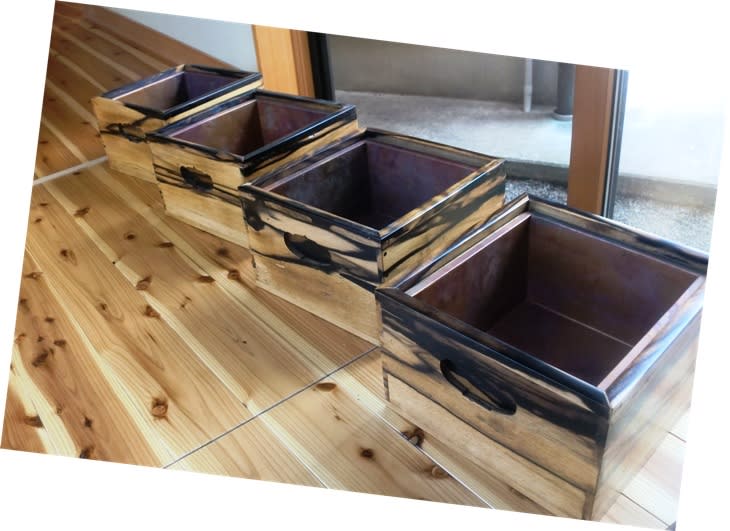

倉庫改修での片付けで出てきたのが「黒柿」の「手あぶり」・・、「手あぶり」というのは小型の火鉢です。本体の長火鉢も同じ素材で作られているらしい。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

「黒柿」については最近の「なんでも鑑定団」に座卓が出品されていましたね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

この黒柿はやはり自宅の山林にあったもの。開発が進む世の流れの中で、生まれ育った地の思い出を少しでも残したいという思いでつくられたものでしょう。当時は手あぶりは必需品であったと思います。旧家にはたくさんの火鉢、手あぶり、煙草盆がありました。

黒柿は樹齢数百年を越える柿の古木のうち、ごく稀に黒色の紋様があらわれることがあり、紋様があらわれた柿を「黒柿」と称します。黒柿の模様や色はどれひとつとして同じものはなく、見るものをこころを強く引きつける不思議な魅力があります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

黒柿は、たとえ同じ土地や条件で育っても、柿の木がすべてが黒柿になるわけではなく、全くちがう紋様や色になったりします。紋様の基本型とも言えるものは、真黒、縞杢、孔雀杢だそうですが(なんでも鑑定団より)、実際には基本的は紋様が多様化したり、紋様の組合わせ柄となったりしているそうです。黒柿が出易い地域に限定しても、千本の中より1本しか出ないという確率と言われ、驚くほど珍しいようで外観では紋様があるかどうかもわからないようです。

渋柿、甘柿という果実の種類のいずれからも出るようですが、渋みの成分と関係もあるのでしょうが、なぜ黒柿になるのかは正確にはよく分かっていないらしいです。同じ所で、同条件で育った物が全く違った紋様になることも含めて、現状では科学的な説明が解明できず、「自然界の神秘」のひとつとなっています。

手あぶりは5個の揃いであったのですが、現在は4個だそうです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

製作時期は明治頃、後日中がボロボロであったので、自宅を改築時に使われていた銅で灰を入れる中を作り直したらしいです。息子は自宅の畑で採れた柿を食ったあと、じっくりと虫干ししている黒柿の器を眺めています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

さて当方には「黒柿」も未知なら本日の器も未知の陶磁器群です。いろんな作品を見るのは大切だとは思うのですが、ちょっと消化不要気味・・。

最近の「なんでも鑑定団」にも出品されていましたが、本作品は[古丹波]という古いもの??ではないように思います。丹波焼かどうかも確信はありません。

伝丹波壷

合箱

口径*最大胴径230*高さ280

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

丹波焼は胎土の肌が荒いので、鉄分を含んだ黄色い土を化粧がけしてあり、それを焼くと赤褐色に発色する。これを丹波の赤土部(あかどべ)と呼ぶらしい。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

******************************

丹波立杭焼:(たんばたちくいやき)。兵庫県篠山市今田地区付近で焼かれる陶器、器。主に生活雑器を焼いてきた。丹波焼、または立杭焼ともいう。起源は平安時代にまで遡るといわれ、六古窯の一つに数えられる。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

平安時代末期から鎌倉時代が発祥といわれ、登り窯により最高温度約1300度で50〜70時間も焼かれるため器の上に降りかかった松の薪の灰が、釉薬と化合して窯変、「灰被り」と呼ばれる独特な模様と色が現出し、また炎の当たり方によって一品ずつ異なった表情を生み出すのが丹波立杭焼の最大の特徴である。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

中世には轆轤を用いない紐作りという手法で形を整え、窖窯と呼ばれる独特の窯で釉薬を用いず、焼き締めて作られた。初期には壺や甕、すり鉢などを主に作っていた。江戸時代に入ると登り窯が用いられるようになり、大量生産品としてのすり鉢が堅牢であったため、17世紀には、中部、関東以北に急速に普及し、堺産のすり鉢が18世紀中盤以降に普及するまでは東日本で瀬戸と二分するシェアを誇った。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

一方で、小堀政一(遠州)等の影響により、茶碗、茶入、水指といった茶器の分野においても数多くの銘器を生み、京都や美濃焼に影響され、釉薬を用いた陶器が誕生した。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

江戸時代後期には篠山藩の保護育成などもあり、直作、一房、花遊、一此、市作など世に名を轟かせる陶芸家を輩出した。窖窯時代には小野原焼と呼ばれていたが、登り窯時代に至って、現在の呼び名である丹波焼あるいは立杭焼の呼称が確立し、1978年(昭和53年)には丹波立杭焼の名称で国の伝統的工芸品指定を受けた。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

現在、今田町上立杭、下立杭、釜屋地区の窯元は約60軒あり、今田以外にも丹波立杭焼を名乗る窯元が多数ある。初期の桃山時代以前のものは「古丹波」と呼ばれ,胎土があらく,鉄分が溶けて茶褐色の自然釉となって現れている。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

******************************

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

陶磁器は難しい。贋作が多いから余計にややこしいものです。本作品は口縁などの作りからは素人判断ですが、最近の作?かと思っています。出来がよさそうなので飾っています。「古丹波」と称すると問題が起きるのでは・・。

さて黒柿が出来る理由は明確ではないと冒頭で記述しましたが、どうも人里にある柿の木にできるのは確からしいです。自然界では柿の木は大きく成長できないようで、大切に育てられた樹齢の長い柿の木に紋様ができるからのようです。大切にされてきた柿の木の恩返しかもしれません。

また原産地については東南アジアと言われており、「中国を経て日本の柿の木になった」という説が有力視されています。幕末期に黒船が日本より持ち出した柿の木が米国や地中海地方などにも広がっていったらしいです。海外の黒柿の紋様は国産と比べると見た目は似ていますが、模様、色調などが異なり雰囲気の違いがあります。「日本人のキメの細かさが紋様に現れる?」、育てる人によって紋様にも違いが出ると思うのは小生だけでないかもしれませんね。

黒柿の紋様は人と大きく関わりあるように思われ、「黒柿を身近におくと幸福を招く」と言われています。「息子に幸あれ」と黒柿にお願いしました。

古く見えるのが新しく、新しく見えるのが意外に古い。骨董の世界はそんな作品が結構多いようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「黒柿」については最近の「なんでも鑑定団」に座卓が出品されていましたね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この黒柿はやはり自宅の山林にあったもの。開発が進む世の流れの中で、生まれ育った地の思い出を少しでも残したいという思いでつくられたものでしょう。当時は手あぶりは必需品であったと思います。旧家にはたくさんの火鉢、手あぶり、煙草盆がありました。

黒柿は樹齢数百年を越える柿の古木のうち、ごく稀に黒色の紋様があらわれることがあり、紋様があらわれた柿を「黒柿」と称します。黒柿の模様や色はどれひとつとして同じものはなく、見るものをこころを強く引きつける不思議な魅力があります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

黒柿は、たとえ同じ土地や条件で育っても、柿の木がすべてが黒柿になるわけではなく、全くちがう紋様や色になったりします。紋様の基本型とも言えるものは、真黒、縞杢、孔雀杢だそうですが(なんでも鑑定団より)、実際には基本的は紋様が多様化したり、紋様の組合わせ柄となったりしているそうです。黒柿が出易い地域に限定しても、千本の中より1本しか出ないという確率と言われ、驚くほど珍しいようで外観では紋様があるかどうかもわからないようです。

渋柿、甘柿という果実の種類のいずれからも出るようですが、渋みの成分と関係もあるのでしょうが、なぜ黒柿になるのかは正確にはよく分かっていないらしいです。同じ所で、同条件で育った物が全く違った紋様になることも含めて、現状では科学的な説明が解明できず、「自然界の神秘」のひとつとなっています。

手あぶりは5個の揃いであったのですが、現在は4個だそうです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

製作時期は明治頃、後日中がボロボロであったので、自宅を改築時に使われていた銅で灰を入れる中を作り直したらしいです。息子は自宅の畑で採れた柿を食ったあと、じっくりと虫干ししている黒柿の器を眺めています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて当方には「黒柿」も未知なら本日の器も未知の陶磁器群です。いろんな作品を見るのは大切だとは思うのですが、ちょっと消化不要気味・・。

最近の「なんでも鑑定団」にも出品されていましたが、本作品は[古丹波]という古いもの??ではないように思います。丹波焼かどうかも確信はありません。

伝丹波壷

合箱

口径*最大胴径230*高さ280

Image may be NSFW.

Clik here to view.

丹波焼は胎土の肌が荒いので、鉄分を含んだ黄色い土を化粧がけしてあり、それを焼くと赤褐色に発色する。これを丹波の赤土部(あかどべ)と呼ぶらしい。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

******************************

丹波立杭焼:(たんばたちくいやき)。兵庫県篠山市今田地区付近で焼かれる陶器、器。主に生活雑器を焼いてきた。丹波焼、または立杭焼ともいう。起源は平安時代にまで遡るといわれ、六古窯の一つに数えられる。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

平安時代末期から鎌倉時代が発祥といわれ、登り窯により最高温度約1300度で50〜70時間も焼かれるため器の上に降りかかった松の薪の灰が、釉薬と化合して窯変、「灰被り」と呼ばれる独特な模様と色が現出し、また炎の当たり方によって一品ずつ異なった表情を生み出すのが丹波立杭焼の最大の特徴である。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

中世には轆轤を用いない紐作りという手法で形を整え、窖窯と呼ばれる独特の窯で釉薬を用いず、焼き締めて作られた。初期には壺や甕、すり鉢などを主に作っていた。江戸時代に入ると登り窯が用いられるようになり、大量生産品としてのすり鉢が堅牢であったため、17世紀には、中部、関東以北に急速に普及し、堺産のすり鉢が18世紀中盤以降に普及するまでは東日本で瀬戸と二分するシェアを誇った。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

一方で、小堀政一(遠州)等の影響により、茶碗、茶入、水指といった茶器の分野においても数多くの銘器を生み、京都や美濃焼に影響され、釉薬を用いた陶器が誕生した。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

江戸時代後期には篠山藩の保護育成などもあり、直作、一房、花遊、一此、市作など世に名を轟かせる陶芸家を輩出した。窖窯時代には小野原焼と呼ばれていたが、登り窯時代に至って、現在の呼び名である丹波焼あるいは立杭焼の呼称が確立し、1978年(昭和53年)には丹波立杭焼の名称で国の伝統的工芸品指定を受けた。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

現在、今田町上立杭、下立杭、釜屋地区の窯元は約60軒あり、今田以外にも丹波立杭焼を名乗る窯元が多数ある。初期の桃山時代以前のものは「古丹波」と呼ばれ,胎土があらく,鉄分が溶けて茶褐色の自然釉となって現れている。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

******************************

Image may be NSFW.

Clik here to view.

陶磁器は難しい。贋作が多いから余計にややこしいものです。本作品は口縁などの作りからは素人判断ですが、最近の作?かと思っています。出来がよさそうなので飾っています。「古丹波」と称すると問題が起きるのでは・・。

さて黒柿が出来る理由は明確ではないと冒頭で記述しましたが、どうも人里にある柿の木にできるのは確からしいです。自然界では柿の木は大きく成長できないようで、大切に育てられた樹齢の長い柿の木に紋様ができるからのようです。大切にされてきた柿の木の恩返しかもしれません。

また原産地については東南アジアと言われており、「中国を経て日本の柿の木になった」という説が有力視されています。幕末期に黒船が日本より持ち出した柿の木が米国や地中海地方などにも広がっていったらしいです。海外の黒柿の紋様は国産と比べると見た目は似ていますが、模様、色調などが異なり雰囲気の違いがあります。「日本人のキメの細かさが紋様に現れる?」、育てる人によって紋様にも違いが出ると思うのは小生だけでないかもしれませんね。

黒柿の紋様は人と大きく関わりあるように思われ、「黒柿を身近におくと幸福を招く」と言われています。「息子に幸あれ」と黒柿にお願いしました。

古く見えるのが新しく、新しく見えるのが意外に古い。骨董の世界はそんな作品が結構多いようです。