本ブログへの閲覧者が延べで300万件、訪問者 50万人を超えましたが、閲覧者が増えるのはいいのか悪いのかよくわかりませんが、ほぼコンスタントな数字の積み重ねなので、ほぼ同じ方が読んでいただいているものと推察しております。

本日の作品は平戸焼でよく見かける冠形香炉ですが、どうも本作品は京焼のようです。和気亀亭については何代かの陶工がおられたようで、本作品が何代目の作品かはよく解りません。

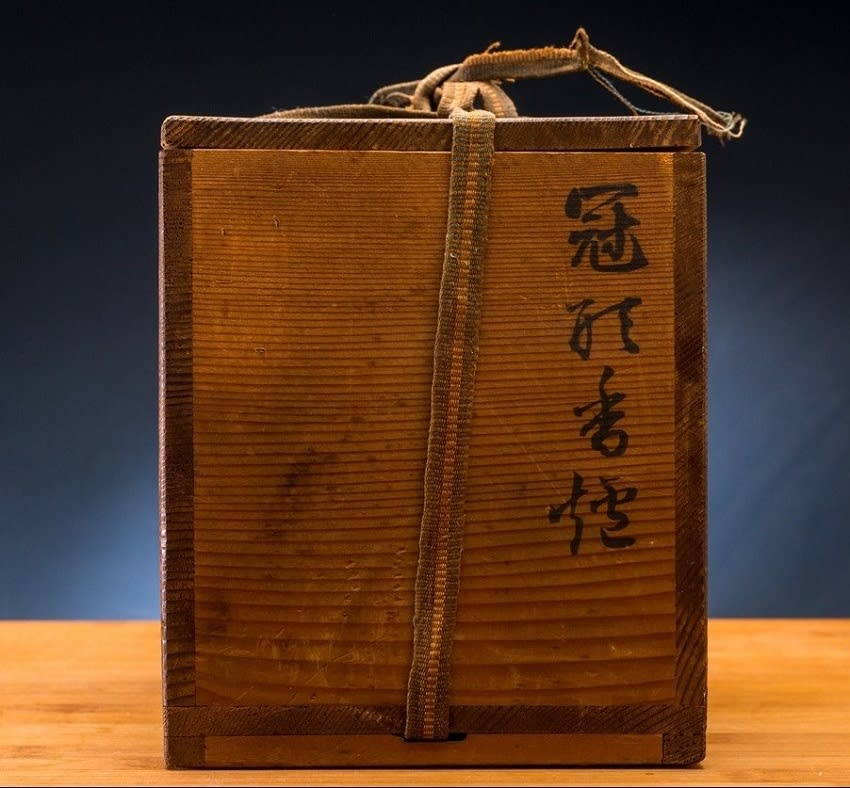

冠形香炉 和気亀亭作

共箱

最大幅121**高さ124

Image may be NSFW.

Clik here to view.

正直なところ冠型香炉としての出来は良いとはいえないものです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

あまり出来がよくないのもご愛嬌というしろものです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「和気会記念品」とありますから型で大量に製作されたものと推察されます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

染付の作品が主流の陶工のようですが、京焼の色付けの作品もあるようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

透かしの出来はよいもののなんといっても形が悪い。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

京焼の陶工としては三流か?

Image may be NSFW.

Clik here to view.

一般的に京焼は日本の陶器としては仁清、木米らの一部の陶工を除きそれほど魅力を感じないものです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

京焼はどこか化粧くさく茶器としてはまったく魅力の無い陶磁器です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

京都は排他的で近代国家の時代から完璧に時勢に遅れをとっており、桃山以前のものにしか魅力のある文化が残っていません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

********************************

亀亭:清水焼陶工の名で,寛延元(1748)年五条坂上の音羽町に開窯した亀屋平兵衛家の流れを引く。三代平兵衛(?~1765)の時に亀亭を号したが,その子の早世により家督は備前出身の和気平吉(1707~87)が継承し二代亀亭となった。三代(~1807)・四代(1771~1848)と和気家が受け継いだ。二代は五条坂の磁器製品開発に尽力し,四代は勧業場の御用掛となるな京焼の振興に足跡を残した。

和気亀亭(初代):?-? 江戸時代中期の陶工。寛延元年(1748)京都五条坂に窯をひらく。のち播磨(はりま)の亀坪石をつかい白磁をつくった。屋号は亀屋。通称は平兵衛。

和気亀亭(2代):?-1822 江戸時代後期の陶工。備前(岡山県)の人。初代亀亭の跡をつぐ。磁器の改良につとめ,門人の宮田熊吉(亀熊)を肥前有田に派遣して染め付け磁器を完成させた。ただし染め付けの完成を3代のときとする説もある。文政5年死去。通称は平吉。

和気亀亭(4代):1826-1902 幕末-明治時代の陶工。文政9年生まれ。3代和気亀亭の長男。文久2年家督をつぐ。明治6年京都府勧業場につとめ,パリ万国博覧会などに出品した。明治35年死去。77歳。名は平吉。

********************************

Image may be NSFW.

Clik here to view.

江戸期中期以降の物づくりには新たに評価すべきものは皆無であろう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この作品も何代目の作品であろうかということには一切の興味が湧きません。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

京焼に対してこのような意見を持っている人は意外に多い。気がついていないのは京都のものづくりの人々だけ・・。

本日の作品は平戸焼でよく見かける冠形香炉ですが、どうも本作品は京焼のようです。和気亀亭については何代かの陶工がおられたようで、本作品が何代目の作品かはよく解りません。

冠形香炉 和気亀亭作

共箱

最大幅121**高さ124

Image may be NSFW.

Clik here to view.

正直なところ冠型香炉としての出来は良いとはいえないものです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

あまり出来がよくないのもご愛嬌というしろものです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「和気会記念品」とありますから型で大量に製作されたものと推察されます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

染付の作品が主流の陶工のようですが、京焼の色付けの作品もあるようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

透かしの出来はよいもののなんといっても形が悪い。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

京焼の陶工としては三流か?

Image may be NSFW.

Clik here to view.

一般的に京焼は日本の陶器としては仁清、木米らの一部の陶工を除きそれほど魅力を感じないものです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

京焼はどこか化粧くさく茶器としてはまったく魅力の無い陶磁器です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

京都は排他的で近代国家の時代から完璧に時勢に遅れをとっており、桃山以前のものにしか魅力のある文化が残っていません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

********************************

亀亭:清水焼陶工の名で,寛延元(1748)年五条坂上の音羽町に開窯した亀屋平兵衛家の流れを引く。三代平兵衛(?~1765)の時に亀亭を号したが,その子の早世により家督は備前出身の和気平吉(1707~87)が継承し二代亀亭となった。三代(~1807)・四代(1771~1848)と和気家が受け継いだ。二代は五条坂の磁器製品開発に尽力し,四代は勧業場の御用掛となるな京焼の振興に足跡を残した。

和気亀亭(初代):?-? 江戸時代中期の陶工。寛延元年(1748)京都五条坂に窯をひらく。のち播磨(はりま)の亀坪石をつかい白磁をつくった。屋号は亀屋。通称は平兵衛。

和気亀亭(2代):?-1822 江戸時代後期の陶工。備前(岡山県)の人。初代亀亭の跡をつぐ。磁器の改良につとめ,門人の宮田熊吉(亀熊)を肥前有田に派遣して染め付け磁器を完成させた。ただし染め付けの完成を3代のときとする説もある。文政5年死去。通称は平吉。

和気亀亭(4代):1826-1902 幕末-明治時代の陶工。文政9年生まれ。3代和気亀亭の長男。文久2年家督をつぐ。明治6年京都府勧業場につとめ,パリ万国博覧会などに出品した。明治35年死去。77歳。名は平吉。

********************************

Image may be NSFW.

Clik here to view.

江戸期中期以降の物づくりには新たに評価すべきものは皆無であろう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この作品も何代目の作品であろうかということには一切の興味が湧きません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

京焼に対してこのような意見を持っている人は意外に多い。気がついていないのは京都のものづくりの人々だけ・・。