走るのが愉しくて仕方のない息子は転ぶ回数も多いようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

人生で一番転ぶ回数が多いのはこの頃か? 大人になると転ぶのが怖くて何もしなくなる人多いようですが・・。

上記の写真は都内での花見の写真です。そして下記の写真が今回の帰省のときの郷里の写真・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

庭は花盛り・・。北国はいっぺんに華が咲きます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

枝垂桜も・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

何度も観られる桜吹雪に息子は大はしゃぎ・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

水の入る直前の田には春の匂いがします。

本日紹介する菊池契月の作品はけっして奇をてらって人の目を驚かせる絵ではなく、粋好みの洒落っ気も見られませんが、聡明で典雅な香りさえする独自の画風を完成させるに至っています。

真っ向から自己の芸術を探求し続け、弛まぬ努力研鑽と高い精神力によるものでしょう。この生真面目さは見習うべきものがあります。

自然の風景の匂い、日本画からの香り・・。

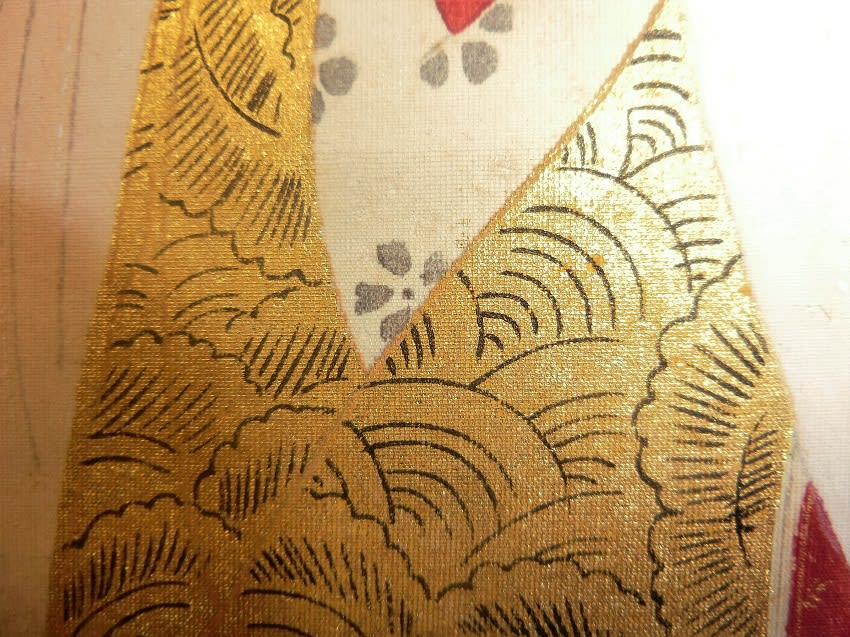

手鏡 菊池契月筆

色紙 絹本着色

中晩年(60歳前後)の作品とのこと

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

1879年(明治12年)11月14日、長野県下高井郡中野町(現在の中野市)で素封家の細野勝太郎・はつ夫妻の次男として生まれ、1892年(明治25年)、13歳で山ノ内町の渋温泉在住の南画家・児玉果亭に入門、「契月」の画号を与えられました。

1896年(明治29年)、妹の結婚式のどさくさに紛れて同郷の友人・町田曲江とともに故郷を出奔、京都に出て南画家・内海吉堂に入門。しかし、二人はその画風を受け入れることができず、これを察してか二人の画力と性格を見抜いた吉堂は、契月に京都の日本画家・菊池芳文を紹介。翌1897年(明治30年)に、18歳でのその門下に加わった。因みに町田曲江は寺崎廣業の門下となりました。

菊池契月は最初は南画家のもとで絵の修行をしたことになります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

菊池芳文は幸野楳嶺門下で、同門の竹内栖鳳・谷口香嶠・都路華香とともに「門下の四天王」とも呼ばれていまいした彼のもとで研鑽を積み、入門の翌年の1898年(明治31年)には第4回新古美術品展で『文殊』が一等賞を得、さらにその翌年には第2回絵画共進会展に出品した『資忠決死』も一等賞となっています。その後も毎年受賞を重ね、1906年(明治39年)27歳で芳文の娘・アキと結婚、菊池家の婿養子となり、以後菊池姓を名乗ることになります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

大正期に入ると、それまでの歴史上の故事に取材した作品にかわって、身辺の風物を題材とした作品が主流を占めるようになり、文展の永久無鑑査作家、翌年には絵画専門学校の助教授に昇進しました。

1918年(大正7年)に師であり、義父でもある芳文が死去すると、師の後継者として「菊池塾」の主宰者となり、同年には絵画専門学校の教授、さらに文展の審査員にも就任しています。

画壇での地位を着実に高めていきながらも、1920年(大正9年)の『少女』では、それ以前の作品に見られなかった鮮烈な色彩、不気味なまでに生々しい写実的表現が見られ、師匠から受け継いだ四条派の伝統を墨守するだけでなく、それを踏まえたうえで新しい独自の画風を確立しようとする姿勢が窺えます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

1922年(大正11年)、画家の入江波光とともにヨーロッパへの視察出張に派遣され、1年ほどに及んだ欧州滞在の間、フランス、イタリアを中心に各地を訪問、特にルネッサンス時代のフレスコ画や肖像画に深い感銘を受け、チマブーエやジョットのいくつもの作品を模写していています。

古典的作品の偉大さや価値を再認識し、帰国後も仏教美術・大和絵・浮世絵の諸作を研究し、収集し、こうした行動の成果は1924年(大正13年)の『立女』や、翌年の『春風払絃』となって結実しています。

1928年(昭和3年)の『南波照間』(はいはてろま)で到達点に達し、この作品は1986年(昭和61年)4月に発行された「切手趣味週間」記念切手の図柄として採用されているのは周知のことです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

昭和に入るころからは、こうした傾向の作品と並行して、均一でクールな線と抑制された控えめな色彩による白描画風の諸作が生み出されるようになり、作品に二つの系統が認められるようになります。

この頃には若い女性の姿がしばしば画題となっています。なかでも特筆すべきは、その当時の風俗に則って描かれた、昭和9年12月3日には帝室技芸員となっています 。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

昭和10年以降から当時の日本を巡る情勢を反映してか、倶利伽羅峠の戦いに取材した1935年(昭和10年)の『松明牛』、戦場での武士同士の交流を描いた、1938年(昭和13年)の『交歓』などといった、戦(いくさ)を題材とした作品が目立つようになります。

特に1941年(昭和16年)の日米開戦以降は、日本画家報国会による軍用機献納展や、帝国芸術院会員による戦艦献納展などといった展覧会に作品を出品し、地位と名声のある画家として、戦時下における銃後の志気高揚に協力することになります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

終戦後は、同年の『富士出現』を最後として大規模な作品の制作からは遠ざかり、同年の作である『小堀遠州』は水墨画風の洒脱や軽妙を見せるもので、画家が新たな境地を切り開いたことを示しています。

これ以後はこうした小品が創作の中心となりましたが、その背景には、持病の高血圧症の悪化による体調不良もあったようです。

1947年(昭和22年)に日本芸術院の会員、1950年(昭和25年)には京都市立美術大学の名誉教授、1954年(昭和29年)には京都市の名誉市民となり、同年には平等院鳳凰堂の壁画模写の指導にあたっています。その翌年の1955年(昭和30年)9月9日、脳塞栓により自宅で死去、享年75歳。絶筆は『源氏物語挿図』。京都市美術館で市民葬が営まれ、死の翌年には京都と東京で遺作展が開催されています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

他の所蔵作品より

涅歯(はくろめ)伝菊池契月筆 その1(投稿は日付が経つとリンクしなくなるらしい??)

和紙淡彩額装 310*400

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

松籟 菊池契月筆 その2

絹本着色軸装 軸先象牙 共箱(大正時代の作)

全体サイズ:縦1195*横558 画サイズ:縦280*横421

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

品の良い独特の絵を描く画家には相違なく、日本画の代表として今後も評価されていくべき画家でしょう。

同時期に活躍していた東の画家・鏑木清方は、西で活躍した契月を次のように述懐しています。

「誰でもその画は作者の性格を佯(いつわ)るものではないと云ふがその通りで、菊池さんはその風牟(ぼう)なり、挙止なりが、その画かれるものとひとがらとに、毛筋ほどの食い違いもなく、長く接していて人を信じ切ることのいかに愉しいかを切実に訓えられた。…(中略)…数年前友人のT君に托して贈られた、江戸麹町、いわきますやと、駿河町のゑちごやとの、包紙も真新しく見えるほどの婦女用の綿帽子と、金箔を押して太く綰た元結とが、今はなによりの形見と愛蔵している。これに対すると、いつも私は、君の画に見る端正な婦女像を偲ぶのである。」

(『菊池契月画集』序文「こころのとも」1956年/美術出版社)

日本画の世界を我々日本人はもっともっと深く知る必要がありますね。それが我々の「手鏡」ですから・・。

大人になるとむやみやたらとは走らなくなりますが、己の信念の赴くところには走らなくてはいけません。

PS.

そういいえば「なんでも鑑定団」に屏風の作品が出品されていました。評価金額は1000万・・・!!

Image may be NSFW.

Clik here to view.

人生で一番転ぶ回数が多いのはこの頃か? 大人になると転ぶのが怖くて何もしなくなる人多いようですが・・。

上記の写真は都内での花見の写真です。そして下記の写真が今回の帰省のときの郷里の写真・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

庭は花盛り・・。北国はいっぺんに華が咲きます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

枝垂桜も・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

何度も観られる桜吹雪に息子は大はしゃぎ・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

水の入る直前の田には春の匂いがします。

本日紹介する菊池契月の作品はけっして奇をてらって人の目を驚かせる絵ではなく、粋好みの洒落っ気も見られませんが、聡明で典雅な香りさえする独自の画風を完成させるに至っています。

真っ向から自己の芸術を探求し続け、弛まぬ努力研鑽と高い精神力によるものでしょう。この生真面目さは見習うべきものがあります。

自然の風景の匂い、日本画からの香り・・。

手鏡 菊池契月筆

色紙 絹本着色

中晩年(60歳前後)の作品とのこと

Image may be NSFW.

Clik here to view.

1879年(明治12年)11月14日、長野県下高井郡中野町(現在の中野市)で素封家の細野勝太郎・はつ夫妻の次男として生まれ、1892年(明治25年)、13歳で山ノ内町の渋温泉在住の南画家・児玉果亭に入門、「契月」の画号を与えられました。

1896年(明治29年)、妹の結婚式のどさくさに紛れて同郷の友人・町田曲江とともに故郷を出奔、京都に出て南画家・内海吉堂に入門。しかし、二人はその画風を受け入れることができず、これを察してか二人の画力と性格を見抜いた吉堂は、契月に京都の日本画家・菊池芳文を紹介。翌1897年(明治30年)に、18歳でのその門下に加わった。因みに町田曲江は寺崎廣業の門下となりました。

菊池契月は最初は南画家のもとで絵の修行をしたことになります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

菊池芳文は幸野楳嶺門下で、同門の竹内栖鳳・谷口香嶠・都路華香とともに「門下の四天王」とも呼ばれていまいした彼のもとで研鑽を積み、入門の翌年の1898年(明治31年)には第4回新古美術品展で『文殊』が一等賞を得、さらにその翌年には第2回絵画共進会展に出品した『資忠決死』も一等賞となっています。その後も毎年受賞を重ね、1906年(明治39年)27歳で芳文の娘・アキと結婚、菊池家の婿養子となり、以後菊池姓を名乗ることになります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

大正期に入ると、それまでの歴史上の故事に取材した作品にかわって、身辺の風物を題材とした作品が主流を占めるようになり、文展の永久無鑑査作家、翌年には絵画専門学校の助教授に昇進しました。

1918年(大正7年)に師であり、義父でもある芳文が死去すると、師の後継者として「菊池塾」の主宰者となり、同年には絵画専門学校の教授、さらに文展の審査員にも就任しています。

画壇での地位を着実に高めていきながらも、1920年(大正9年)の『少女』では、それ以前の作品に見られなかった鮮烈な色彩、不気味なまでに生々しい写実的表現が見られ、師匠から受け継いだ四条派の伝統を墨守するだけでなく、それを踏まえたうえで新しい独自の画風を確立しようとする姿勢が窺えます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

1922年(大正11年)、画家の入江波光とともにヨーロッパへの視察出張に派遣され、1年ほどに及んだ欧州滞在の間、フランス、イタリアを中心に各地を訪問、特にルネッサンス時代のフレスコ画や肖像画に深い感銘を受け、チマブーエやジョットのいくつもの作品を模写していています。

古典的作品の偉大さや価値を再認識し、帰国後も仏教美術・大和絵・浮世絵の諸作を研究し、収集し、こうした行動の成果は1924年(大正13年)の『立女』や、翌年の『春風払絃』となって結実しています。

1928年(昭和3年)の『南波照間』(はいはてろま)で到達点に達し、この作品は1986年(昭和61年)4月に発行された「切手趣味週間」記念切手の図柄として採用されているのは周知のことです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

昭和に入るころからは、こうした傾向の作品と並行して、均一でクールな線と抑制された控えめな色彩による白描画風の諸作が生み出されるようになり、作品に二つの系統が認められるようになります。

この頃には若い女性の姿がしばしば画題となっています。なかでも特筆すべきは、その当時の風俗に則って描かれた、昭和9年12月3日には帝室技芸員となっています 。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

昭和10年以降から当時の日本を巡る情勢を反映してか、倶利伽羅峠の戦いに取材した1935年(昭和10年)の『松明牛』、戦場での武士同士の交流を描いた、1938年(昭和13年)の『交歓』などといった、戦(いくさ)を題材とした作品が目立つようになります。

特に1941年(昭和16年)の日米開戦以降は、日本画家報国会による軍用機献納展や、帝国芸術院会員による戦艦献納展などといった展覧会に作品を出品し、地位と名声のある画家として、戦時下における銃後の志気高揚に協力することになります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

終戦後は、同年の『富士出現』を最後として大規模な作品の制作からは遠ざかり、同年の作である『小堀遠州』は水墨画風の洒脱や軽妙を見せるもので、画家が新たな境地を切り開いたことを示しています。

これ以後はこうした小品が創作の中心となりましたが、その背景には、持病の高血圧症の悪化による体調不良もあったようです。

1947年(昭和22年)に日本芸術院の会員、1950年(昭和25年)には京都市立美術大学の名誉教授、1954年(昭和29年)には京都市の名誉市民となり、同年には平等院鳳凰堂の壁画模写の指導にあたっています。その翌年の1955年(昭和30年)9月9日、脳塞栓により自宅で死去、享年75歳。絶筆は『源氏物語挿図』。京都市美術館で市民葬が営まれ、死の翌年には京都と東京で遺作展が開催されています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

他の所蔵作品より

涅歯(はくろめ)伝菊池契月筆 その1(投稿は日付が経つとリンクしなくなるらしい??)

和紙淡彩額装 310*400

Image may be NSFW.

Clik here to view.

松籟 菊池契月筆 その2

絹本着色軸装 軸先象牙 共箱(大正時代の作)

全体サイズ:縦1195*横558 画サイズ:縦280*横421

Image may be NSFW.

Clik here to view.

品の良い独特の絵を描く画家には相違なく、日本画の代表として今後も評価されていくべき画家でしょう。

同時期に活躍していた東の画家・鏑木清方は、西で活躍した契月を次のように述懐しています。

「誰でもその画は作者の性格を佯(いつわ)るものではないと云ふがその通りで、菊池さんはその風牟(ぼう)なり、挙止なりが、その画かれるものとひとがらとに、毛筋ほどの食い違いもなく、長く接していて人を信じ切ることのいかに愉しいかを切実に訓えられた。…(中略)…数年前友人のT君に托して贈られた、江戸麹町、いわきますやと、駿河町のゑちごやとの、包紙も真新しく見えるほどの婦女用の綿帽子と、金箔を押して太く綰た元結とが、今はなによりの形見と愛蔵している。これに対すると、いつも私は、君の画に見る端正な婦女像を偲ぶのである。」

(『菊池契月画集』序文「こころのとも」1956年/美術出版社)

日本画の世界を我々日本人はもっともっと深く知る必要がありますね。それが我々の「手鏡」ですから・・。

大人になるとむやみやたらとは走らなくなりますが、己の信念の赴くところには走らなくてはいけません。

PS.

そういいえば「なんでも鑑定団」に屏風の作品が出品されていました。評価金額は1000万・・・!!