今年に入り、ノロウイルスにインフルエンザと立て続けに罹患してしまいました。今週の日曜の夜から喉の痛みから水っぽい鼻水となり、月曜日は出勤したのですが、午後から病院へ。ところが会社の近くは休診、さらにべつの病院は一時間半の立ち待ちの状態。熱が出てきたので、即時帰宅を決断し、自宅近くの病院に駆け込みました。診断結果はインフルエンザA型・・。五日間の外出禁止。

家族は皆予防接種のおかげか今のところ無事のようです。小生は自宅内で隔離されています。けがのせいで破傷風の抗体接種でインフルエンザの予防接種を受け損ねたのが災いとなったようです。罹患したことのない病気で、結構体力を消耗しました。土日は体を休めるようにしていたのですが、育児疲れか・・。子供は隔離された小生などおかまいなく元気に遊んでいますImage may be NSFW.

Clik here to view.![]() それでも絵本を読んあげれないと言うとべそをかいていますが・・。

それでも絵本を読んあげれないと言うとべそをかいていますが・・。

さて男の隠れ家にある刀剣の研ぎが銀座の刀剣店から連絡があり、このたび完了したとのこと。鞘も直し、義母に保存袋も作ってもらいました。五振り完了し、残りは二振りを残すのみ・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

登録証、このたびの研ぎの記録、鑑定内容など刀剣の保存はきちんとしておく必要があります。鞘と拵えは一緒にしておかないと後世において別々になってしまう恐れもあります。

本作は登録証には「短刀」と記されていますが、わずかに一尺を超えますので、脇差に分類されます。

脇差(短刀) 萬歳安則作

板目文半太刀拵

長さ:一尺一寸 反り:一分 目釘:二個

銘:萬歳安則作 文政乙酉年二月日

彫名:摩利支尊天 妙見大菩薩

漆塗小柄(金時銘)付拵え

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

研ぎ終了後から少なくても一年間はこまめに手入れをする必要があるそうです。乾燥しやすいこの時期の柄の部分は抜けにくく、取り出すための道具も要ります。柄を抜いて、柄の部分にも油をひく必要がありますから・・・。柄の部分に油をひかないのは手入れ上は手抜きとなります。ひどくなるとあとでどうしても柄が抜けない原因になります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

銘に「文政乙酉(きのととり、いつゆう)二月日」とあり、文政8年(1825年)の作と推察されます。「萬歳安則」の「萬歳」は水戸や会津の刀工が使うことのある冠称のようですが、「安則」という名は文政年間では薩州に存在するのみですが 薩州の刀工の作かは断定はできねるそうです。作者、製作地が特定できないことは評価を下げることとなりますが、彫名のあることや全体にすっきりとした姿は非常にきれいだそうです。以上の鑑定は銀座の骨董店で見ていただきました。骨董はいずれも一流どころで鑑定してもらうのがいいようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

彫名に「摩利支尊天」と「妙見大菩薩」とあり、嫁入りの際の守り刀かもしれません。江戸末期の刀は刀としては新しい部類となり「新々刀」と称されています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

刀剣というものは家に伝わるもの。このように保存袋に入れて、子供の手の届かないところに仕舞って置いておくもの。基本的に盗難防止用に登録証は別に保管しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

刀剣は売買によって蒐集するものとは一線を当方では画しておりますが、いいものは欲しくなって当たり前とは思います。ただ、いかにも刀は物騒、僧侶が刀を持ち出すのはどうかと思いますね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

拵えはそれほどいいものではないようです。なんといっても田舎の隠れ家にあるものですから・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

帯刀は許されていたのでしょうが、男の隠れ家の先祖は庄屋のような地主であったようです。この作品は手入れが終了したら収まるべきところの戻る予定です。これは所有していた故人との約束事のひとつでもあります。

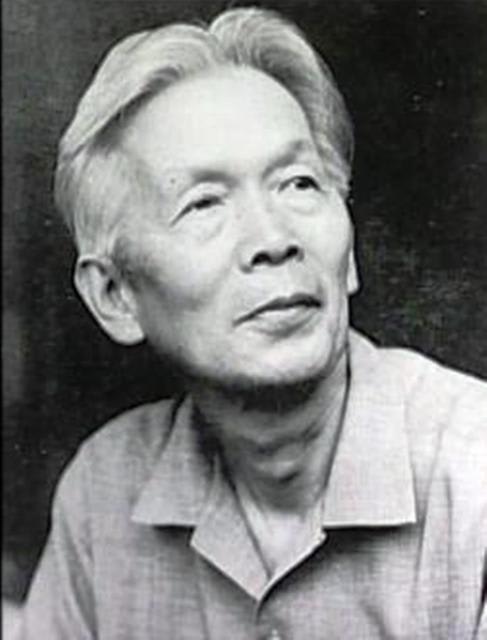

さて、本日の作品は酒井三良の「刀匠」という作品です。酒井三良の作品としては珍しい画題の作品でしょう。どこの刀匠を描いたかは定かではありませんが・・。

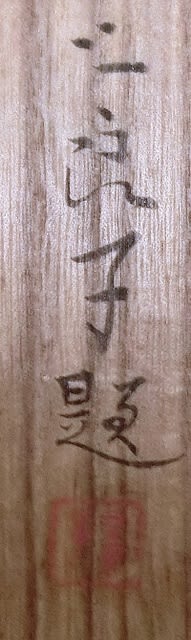

刀匠 酒井三良筆 その5

紙本水墨淡彩軸装 軸先鹿 共箱

全体サイズ:横505*縦1153 画サイズ:横382*縦301

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

「三良子」という賛や淡い色調から、晩年になった頃の作品と推察されます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

*******************************

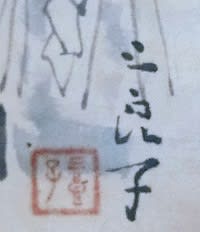

酒井三良:生年明治30(1897)年2月16日~没年昭和44(1969)年6月8日 享年71才。

出生地福島県大沼郡三島街 名は三郎。別号に梧水 別名=酒井 三良子(サカイ サンリョウシ)

主な受賞名:院展文部大臣賞(第47回)〔昭和37年〕「かまくら」

経歴:大正4年同郷の画家坂内青嵐に師事。8年第2回国展に「雪に埋れつつ正月はゆく」が初入選。坂内青嵐とは結果的に自らの求める画風との違いを感じてしまい、会津に住み込み独学で絵画を描き続けることになる。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

大正10年、小川芋銭を知り、その勧めで院展に出品し認められる。10年第8回院展で「災神を焼く残雪の夜」が入選。13年日本美術院同人となるが、住居を様々な場所へ移し、決して豊かと言えない生活を妻と一人娘を引き連れて過ごすこととなる。

昭和21年、横山大観の勧めで茨城県五浦の大観別荘に移り、昭和29年、東京都杉並久我山に転居するまで暮らす。戦後、生活も徐々に安定していく酒井三良は自然と親しんでいた経験を元に、日本の風景や四季を愛しその風景を中心に描くようになる。自然に包まれながら生きる人々を素朴な筆致で詩情豊かに描いた画風で知られる。その淡く白みを基調とした作品はどこか繊細であり、緻密な表現力で描かれる日本人の琴線に触れるような作風が特徴。

昭和33年同評議員、36年監事。風景画に優れた作品を残したが、代表作「かまくら」はじめ農村の生活や自然を詩情豊かに描いた。雪景や田園風景を描いた作品は生まれ故郷の福島の風土への回想が基底にある。また戦後住んだ茨城の海浜風景や水郷をテーマにした水墨作品も多い。ほかの代表作に「萱刈」「雪」「渚」など。日本美術院監事。

*******************************

叔父が酒井三良の作品を蒐集しており、ときおり見せていただいていたのですが、次の代になってすべて散出されたようです。作品より現金が良いようで・・・、いかにも残念。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

子孫には美田を残すなかれ・・・、骨董に金銭的な価値を見出してはいけないようです。子々孫々に伝わるべきものが放逐されるようです。ただし、今では骨董はかなり安くなっていますので美田にはならないようですが・・。おそらく上記の刀剣は修理代金のほうが高いと思いますImage may be NSFW.

Clik here to view.![]()

家族は皆予防接種のおかげか今のところ無事のようです。小生は自宅内で隔離されています。けがのせいで破傷風の抗体接種でインフルエンザの予防接種を受け損ねたのが災いとなったようです。罹患したことのない病気で、結構体力を消耗しました。土日は体を休めるようにしていたのですが、育児疲れか・・。子供は隔離された小生などおかまいなく元気に遊んでいますImage may be NSFW.

Clik here to view.

それでも絵本を読んあげれないと言うとべそをかいていますが・・。

それでも絵本を読んあげれないと言うとべそをかいていますが・・。さて男の隠れ家にある刀剣の研ぎが銀座の刀剣店から連絡があり、このたび完了したとのこと。鞘も直し、義母に保存袋も作ってもらいました。五振り完了し、残りは二振りを残すのみ・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

登録証、このたびの研ぎの記録、鑑定内容など刀剣の保存はきちんとしておく必要があります。鞘と拵えは一緒にしておかないと後世において別々になってしまう恐れもあります。

本作は登録証には「短刀」と記されていますが、わずかに一尺を超えますので、脇差に分類されます。

脇差(短刀) 萬歳安則作

板目文半太刀拵

長さ:一尺一寸 反り:一分 目釘:二個

銘:萬歳安則作 文政乙酉年二月日

彫名:摩利支尊天 妙見大菩薩

漆塗小柄(金時銘)付拵え

Image may be NSFW.

Clik here to view.

研ぎ終了後から少なくても一年間はこまめに手入れをする必要があるそうです。乾燥しやすいこの時期の柄の部分は抜けにくく、取り出すための道具も要ります。柄を抜いて、柄の部分にも油をひく必要がありますから・・・。柄の部分に油をひかないのは手入れ上は手抜きとなります。ひどくなるとあとでどうしても柄が抜けない原因になります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

銘に「文政乙酉(きのととり、いつゆう)二月日」とあり、文政8年(1825年)の作と推察されます。「萬歳安則」の「萬歳」は水戸や会津の刀工が使うことのある冠称のようですが、「安則」という名は文政年間では薩州に存在するのみですが 薩州の刀工の作かは断定はできねるそうです。作者、製作地が特定できないことは評価を下げることとなりますが、彫名のあることや全体にすっきりとした姿は非常にきれいだそうです。以上の鑑定は銀座の骨董店で見ていただきました。骨董はいずれも一流どころで鑑定してもらうのがいいようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

彫名に「摩利支尊天」と「妙見大菩薩」とあり、嫁入りの際の守り刀かもしれません。江戸末期の刀は刀としては新しい部類となり「新々刀」と称されています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

刀剣というものは家に伝わるもの。このように保存袋に入れて、子供の手の届かないところに仕舞って置いておくもの。基本的に盗難防止用に登録証は別に保管しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

刀剣は売買によって蒐集するものとは一線を当方では画しておりますが、いいものは欲しくなって当たり前とは思います。ただ、いかにも刀は物騒、僧侶が刀を持ち出すのはどうかと思いますね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

拵えはそれほどいいものではないようです。なんといっても田舎の隠れ家にあるものですから・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

帯刀は許されていたのでしょうが、男の隠れ家の先祖は庄屋のような地主であったようです。この作品は手入れが終了したら収まるべきところの戻る予定です。これは所有していた故人との約束事のひとつでもあります。

さて、本日の作品は酒井三良の「刀匠」という作品です。酒井三良の作品としては珍しい画題の作品でしょう。どこの刀匠を描いたかは定かではありませんが・・。

刀匠 酒井三良筆 その5

紙本水墨淡彩軸装 軸先鹿 共箱

全体サイズ:横505*縦1153 画サイズ:横382*縦301

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「三良子」という賛や淡い色調から、晩年になった頃の作品と推察されます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

*******************************

酒井三良:生年明治30(1897)年2月16日~没年昭和44(1969)年6月8日 享年71才。

出生地福島県大沼郡三島街 名は三郎。別号に梧水 別名=酒井 三良子(サカイ サンリョウシ)

主な受賞名:院展文部大臣賞(第47回)〔昭和37年〕「かまくら」

経歴:大正4年同郷の画家坂内青嵐に師事。8年第2回国展に「雪に埋れつつ正月はゆく」が初入選。坂内青嵐とは結果的に自らの求める画風との違いを感じてしまい、会津に住み込み独学で絵画を描き続けることになる。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

大正10年、小川芋銭を知り、その勧めで院展に出品し認められる。10年第8回院展で「災神を焼く残雪の夜」が入選。13年日本美術院同人となるが、住居を様々な場所へ移し、決して豊かと言えない生活を妻と一人娘を引き連れて過ごすこととなる。

昭和21年、横山大観の勧めで茨城県五浦の大観別荘に移り、昭和29年、東京都杉並久我山に転居するまで暮らす。戦後、生活も徐々に安定していく酒井三良は自然と親しんでいた経験を元に、日本の風景や四季を愛しその風景を中心に描くようになる。自然に包まれながら生きる人々を素朴な筆致で詩情豊かに描いた画風で知られる。その淡く白みを基調とした作品はどこか繊細であり、緻密な表現力で描かれる日本人の琴線に触れるような作風が特徴。

昭和33年同評議員、36年監事。風景画に優れた作品を残したが、代表作「かまくら」はじめ農村の生活や自然を詩情豊かに描いた。雪景や田園風景を描いた作品は生まれ故郷の福島の風土への回想が基底にある。また戦後住んだ茨城の海浜風景や水郷をテーマにした水墨作品も多い。ほかの代表作に「萱刈」「雪」「渚」など。日本美術院監事。

*******************************

叔父が酒井三良の作品を蒐集しており、ときおり見せていただいていたのですが、次の代になってすべて散出されたようです。作品より現金が良いようで・・・、いかにも残念。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

子孫には美田を残すなかれ・・・、骨董に金銭的な価値を見出してはいけないようです。子々孫々に伝わるべきものが放逐されるようです。ただし、今では骨董はかなり安くなっていますので美田にはならないようですが・・。おそらく上記の刀剣は修理代金のほうが高いと思いますImage may be NSFW.

Clik here to view.